Leben in Peking

Die Stadt

Asiens Metropolen gelten als Sinnbilder des demographischen Wandels: Wolkenkratzer wachsen immer weiter in die Höhe – und das nicht nur aus Prestigelust ihrer Bauherren. Der verfügbare Wohnraum in den meisten asiatischen Städten schrumpft beinahe täglich. Wenn er neu entsteht, dann meist in Dutzenden Metern Höhe. Immer knapper werdender Wohnraum in den Städten ist jedoch kein ausschließlich asiatisches Problem, sondern vielmehr ein globales Phänomen. Landflucht und Binnenmigration führen weltweit dazu, dass Wohnraum in großen Städten nicht nur knapper, sondern auch teurer wird.

In Peking entspricht die Miete für eine kleine Zweizimmerwohnung dem durchschnittlichen Monatsgehalt eines Angestellten. Für Gering-, aber auch für Normalverdiener bedeutet das, Wohnraum mit anderen teilen zu müssen. Gering-, aber auch Normalverdiener müssen sich in Peking eine Wohnung mit anderen teilen. Peking ist eine Stadt der Mitbewohner. Besonders schwer haben es Studenten: Für sie ist das Leben im Schlafsaal ebenso Alltag wie für Zeitarbeiter und Binnenmigranten, die aus anderen Landesteilen in die Hauptstadt kommen. Peking ist eine Stadt der Mitbewohner.

Die Art, wie man wohnt, verändert auch den Blick auf das Private. In den kleinen Gassen des historischen Peking, den Hutongs, findet teilweise noch die Körperwäsche im Freien statt. Und weil Raum nicht nur zum Wohnen fehlt, sondern auch für alles andere, werden Parks, Plätze und Gehwege zu Sportplätzen, Tanzflächen oder Friseursalons. Zwischen Schnellstraßen und Kreuzungen wird getanzt und musiziert, und rund um den großen Hohai-See schneiden Straßenfriseure ihren Kunden die Haare. Der öffentliche Raum in Peking ist ein Begegnungsort, weil es das eigene Zuhause meist nicht sein kann.

Wie gehen Studenten, Berufseinsteiger und junge Familien in Peking mit dem begrenzten Wohnraum in ihrer Stadt um? Welchen Wert hat Privatsphäre, wenn man nie alleine ist?

Besuche bei Mitbewohnern.

Im Wohnheim

Chinesische Studenten genießen nicht den Ruf, aufmüpfig zu sein. Im Gegenteil: Die Autorität von Professoren gilt als unanfechtbar, Kritik wird, wenn überhaupt, nur hinter vorgehaltener Hand artikuliert. Umso härter traf die Hochschulleitung der Beijing Normal University (BNU) die offen formulierte Kritik ihrer Studenten: Diese prangerten 2014 in einem Video die Zustände in den Wohnheimen der Universität an.

Chinesische Studenten genießen nicht den Ruf, aufmüpfig zu sein.Das Musikvideo wurde so oft geklickt und geteilt, dass sogar das staatliche chinesische Fernsehen CCTV darüber berichtete – und sich auf die Seite der Studenten schlug. Die Universitätsleitung wurde zum Handeln gezwungen und verbesserte die Ausstattung ihrer Wohnheime. Komfortabel lebt es sich in den studentischen Unterkünften deshalb noch lange nicht.

In Anlehnung an das chinesische Volkslied Miss Dong protestierten BNU-Studenten mit diesem Video gegen die unerträgliche Hitze. Die Plattform Youku ist ein chinesisches Pendant zu Youtube.

Das Problem war die Hitze. Eine Initiative von Bachelor-Studenten protestierte gegen die enorme Hitze im Wohnheim per Internetvideo – erfolgreich.

Das Problem war die Hitze. Im kontinentalen Peking fallen die Temperaturen im Winter in den zweistelligen Minusbereich, im Sommer aber wird es extrem heiß und schwül. Fast jeder moderne Haushalt in Chinas Hauptstadt hat deshalb eine Klimaanlage. Anders die Studentenwohnheime der BNU. Dort wurde es jeden Sommer unerträglich heiß – bis ins Jahr 2014. Eine Initiative von Bachelor-Studenten protestierte gegen die enorme Hitze, die sich in den Sommermonaten in ihren Mehrbettzimmern anstaute und wählten dafür ein witziges Mittel: In Anlehnung an das bekannte chinesische Volkslied Miss Dong sangen sie um die Gunst von „Headmaster Dong“ – eine Referenz auf den Präsidenten der BNU, der Dong Qi heißt, Mister Dong.

Das Video der BNU-Studenten wurde zum Hit auf dem chinesischen Videoprovider Baidu. Kurze Zeit später ließ die Hochschulleitung in allen Räumen Klimasysteme installieren. Eine innenarchitektonische Herausforderung – denn die Wohnheimzimmer sind winzig.

Der Grundriss des Wohnheimzimmers. Tiffany teilt sich ihr Zimmer mit sechs weiteren Mitbewohnerinnen. Das achte Bett benutzen sie als zusätzlichen Stauraum.

Der Grundriss des Wohnheimzimmers. Tiffany teilt sich ihr Zimmer mit sechs weiteren Mitbewohnerinnen. Das achte Bett benutzen sie als zusätzlichen Stauraum.

„Man sieht, dass unsere Zimmer nie dafür vorgesehen waren, Klimaanlagen zu bekommen“, sagt Tiffany Lee und deutet auf die Klimaanlage, die direkt über dem Zimmerfenster angebracht wurde – der einzige verfügbare Platz an den Wänden des länglichen Achtbettzimmers. Die 21-Jährige sitzt auf einem Hocker in der Mitte des Raums. Mehr als zwei Personen haben zwischen den Betten keinen Platz.

Tiffany teilt sich ihr Zimmer mit sechs weiteren Mitbewohnerinnen. Das achte Bett benutzen sie als zusätzlichen Stauraum.

Tiffanys Mitbewohnerinnen sind über das chinesische Neujahrsfest zu ihren Familien gefahren – für die meisten Studenten in China ist die Woche im Februar die einzige Gelegenheit, zu verreisen. Tiffany teilt sich ihr Zimmer mit sechs Kommilitoninnen, die sie vor ihrem Studium nicht kannte. In den ersten zwei Jahren ihres Bachelor-Studiums waren sie, wie alle anderen Studierenden der staatlichen Pekinger Hochschulen, zu acht. „Im dritten Jahr werden wir neu eingeteilt und wohnen in Siebenbettzimmern“, erklärt Tiffany. Das achte Bett wird so zum zusätzlichen Stauraum, den Tiffany und ihre Mitbewohnerinnen vor allem zur Unterbringung ihrer Koffer benutzen. Schuhe, Kleidung und Bücher müssen in den dafür vorgesehenen Regalen und Fächern direkt am Bett verstaut werden.

„Man lebt im eigenen Bett“, sagt Tiffany, die ihre Wand mit Filmplakaten dekoriert hat. Den Vorhang, mit dem ihr Bett normalerweise verhüllt ist, hat sie zur chinesischen Neujahrswoche abgenommen. „Jede von uns hat unterschiedliche Gewohnheiten. Manche Mitbewohnerinnen lernen zum Beispiel noch spät in der Nacht. Um die anderen nicht zu stören, schließen wir alle abends unseren Vorhang, um niemanden wachzuhalten.“

Konflikte sind auf solch engem Raum vorprogrammiert, auch wenn Maßnahmen der Hochschulleitung das verhindern sollen. „Jedes Zimmer hat eine Sprecherin („leader“). Die Unileitung sieht vor, dass das immer die Person ist, die schon am längsten im Wohnheim lebt.“ In Tiffanys Fall ist die Sprecherin die einzige Angehörige einer ethnischen Minderheit im Zimmer. Auch für die Zusammensetzung der Wohnheimzimmer gibt es zentrale Regeln: So darf in jedem Zimmer nur ein Mitglied einer Minderheit wohnen, die restlichen Betten werden mit Han-Chinesen, also Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft, besetzt. Offiziell begründet die Hochschule das mit Konflikten, die andernfalls zwischen zwei Angehörigen von Minderheiten entstehen könnten. Freilich ein unhaltbares Argument, Konflikte können schließlich auch zwischen Han-Chinesen auftreten. Weil das in der Anfangszeit auch in Tiffanys Zimmer passiert ist, haben sie und ihre Mitbewohnerinnen zusätzliche Regeln des Zusammenlebens eingeführt.

Seit einem Streit gilt die Regel: Keine Messer im Zimmer!Vor zwei Jahren war ein Streit zwischen zwei Mitbewohnerinnen außer Kontrolle geraten und drohte, handgreiflich zu werden. Eine Mitbewohnerin bedrohte die andere mit einem Messer. „Seither gilt bei uns die Regel: Keine Messer im Zimmer.“

Die Stimmung zwischen Mitbewohnern im Wohnheim sei sehr unterschiedlich, sagt Tiffany. In ihrem Nachbarzimmer etwa sei die Atmosphäre so schlecht, dass die Mitbewohnerinnen kein Wort miteinander wechselten. Auch das kann eine Folge der willkürlichen Zusammensetzung der Zimmer durch die Hochschulleitung sein. Das Verhältnis mit ihren Mitbewohnerinnen sei mittlerweile gut, sagt Tiffany. Zuhause fühle sie sich im Wohnheim trotzdem nicht.

Das Verhältnis zu ihren Mitbewohnerinnen sei gut, sagt Tiffany. Zuhause fühle sie sich im Wohnheim trotzdem nicht.Besonders schwer fällt es ihr, das Wohnheim zu verlassen, wenn sie zur Toilette muss oder duschen möchte. Denn die sanitären Anlagen sind in einem anderen Gebäude untergebracht – und Bewohner aller anderen Wohnheime müssen ein Stück über den Campus spazieren, um dorthin zu gelangen.„Um Zeit zu sparen, gehen wir morgens in unseren Pyjamas in die Waschräume und versuchen, die Blicke der Jungs auf dem Campus zu ignorieren.“ Einmal sei sie im Nachthemd auf dem Campus zwei Freunden begegnet, die an einer anderen Uni studieren und nur zu Besuch an der BNU waren. „Uns war das so unangenehm, dass wir uns überhaupt nicht in die Augen schauen konnten“, erzählt Tiffany.

„Eltern, Lehrer – alle haben zu uns gesagt: Euer Wohnheim wird jetzt euer Zuhause. Als Zuhause müsst ihr es auch betrachten“, sagt Tiffany und fügt hinzu: „Aber ich kann das nicht. Ich habe hier keinerlei Privatsphäre. Für mich bleibt das Wohnheim ein öffentlicher Ort – wie die Bibliothek.“

Im Hochhaus

Pekings Wolkenkratzer reflektieren den demographischen und sozialen Wandel in der chinesischen Hauptstadt. Kaum eines der Hochhäuser ist älter als 20 Jahre, doch jedes einzelne erzählt die Geschichte mehrerer Generationen.

Das Konzept Wohngemeinschaft wird unter jungen Akademikern immer beliebter.Immer mehr Chinesen ziehen vom Land in die Stadt. Auch die Pekinger Mittelschicht zieht vom einstöckigen Hutong in höhere Gebäude. Doch auch diese Bewegung kennt längst eine Gegenentwicklung. Das Konzept Wohngemeinschaft wird immer beliebter unter jungen Akademikern. Die 25-jährige Finanzberaterin Yincheng etwa lebt in einer 3er-WG im 14. Stock.

Yinchengs Zimmer ist das mit Abstand kleinste in der 3,5-Zimmer-Wohnung, die sie sich mit zwei weiteren Mitbewohnern teilt. Ein schmales Bett und ein kleiner Schreibtisch haben hier Platz, ihre Kleidung verstaut sie in dem kleinen Koffer, der gerade so unter ihren Schreibtisch passt.

Yincheng ist 25 und arbeitet als Finanzberaterin bei einer chinesischen Firma. Sie teilt sich die Wohnung mit einer französischen Lehrerin und einem Italiener, der erst in ein paar Wochen einzieht und den bisherigen Mitbewohner ersetzt. Auch er kam aus Europa.

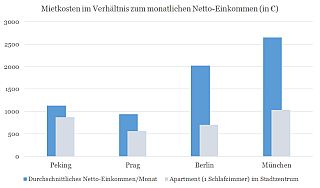

„Chinesen sind nicht bereit, so viel Miete zu zahlen wie die meisten Ausländer“, sagt Yincheng. Ihre Vermieterin vermietet jedes Zimmer einzeln. Auf den einschlägigen Webseiten der Pekinger Expat-Community kann sie für die beiden großen Zimmer in der Wohnung doppelt so viel verlangen wie gegenüber chinesischen Mietern. Yinchengs Mitbewohner zahlen jeweils zwischen 300 und 400 Euro für ihre Zimmer, die etwa 15 Quadratmeter groß sind. Gemessen am Durchschnittseinkommen, das in der Hauptstadt um die 750 Euro im Monat beträgt, sind das stolze Preise.

Für Yincheng ist ihre WG etwas Besonderes. „Ich bin wirklich mit meinen Mitbewohnern befreundet, wir stehen uns sehr nahe. Viele meiner Kollegen haben ein sehr distanziertes Verhältnis zu ihren Mitbewohnern. In Peking müssen ja die meisten Menschen Wohnraum teilen. Da passt es nicht immer.“ Yincheng hat Glück: Abends kocht sie mit ihren Mitbewohnern oder geht aus.

Alleine zu wohnen könnte sich Yincheng nicht vorstellen.„Ich wohne gern mit Ausländern zusammen. Ein früherer italienischer Mitbewohner hat mir einige italienische Gerichte beigebracht.“ Heute gibt es Crêpes – Yinchengs Leibspeise, seit sie eine französische Mitbewohnerin hat.

Yinchengs WG liegt im Nordwesten Haidians, jenem Stadtteil Pekings, der stark von den vielen Universitäten der Stadt geprägt ist. „Ich mag es, hier zu leben. Viele Menschen, die in diesem Bezirk wohnen, sind sehr jung, außerdem gibt es viele Austauschstudenten. Wir haben Straßen mit Bars und Kneipen. Es ist insgesamt sehr studentisch.“

Alleine zu wohnen könnte sich Yincheng nicht vorstellen. „Ich müsste sehr weit an den Stadtrand ziehen, um mir das leisten zu können“, sagt sie. Vielmehr zieht es sie ins innerste Zentrum Pekings. „Am liebsten würde ich in einem Hutong wohnen.“

Die Hutongs sind ein Symbol für Peking. Wenn man in einem Hutong lebt, ist man einem Leben in Peking irgendwie zugewandter.Hutong – das steht einerseits für die engen Gassen im Stadtzentrum Pekings rund um die Verbotene Stadt und ist andererseits Synonym für die traditionelle nordchinesische Architektur einstöckiger Häuser mit den geschwungenen Dächern. Dort läuft die Gentrifizierung in doppelter Geschwindigkeit und auf den ersten Blick widersprüchlich ab: Einerseits ist da der Exodus derjenigen, die in unsanierten Hutongs wohnen und die in den modernen Wolkenkratzern eine massive Steigerung ihrer Lebensqualität sehen. Andererseits entdecken Investoren die Hutongs neu. Luxussanierungen und die Übernahme des Stadtzentrums durch internationale Bekleidungs- und Restaurantketten führen auch dazu, dass immer weniger Chinesen sich die steigenden Mieten im Zentrum leisten können.

Doch mit der Aufwertung der Hutongs und der Lebendigkeit, die hippe Cafés und Bars ihnen einflößen, kommt es auch zu einer Rückbesinnung junger Chinesen auf die einzigartige Architekturkultur Pekings. Wie viele in ihrem Alter träumt auch Yincheng davon, irgendwann wieder von oben nach unten zu ziehen, vom Wolkenkratzer in den Hutong. Dort fühlt man den Puls der Stadt und ihre Geschichte, sagt Yincheng: „Die Hutongs sind ein Symbol für Peking. Wenn man in einem Hutong lebt, ist man einem Leben in Peking irgendwie zugewandter.“

Im Hutong

Silyn Jégat und Holly Philipps wohnen in einem Hutong. In den engen Gassen rund um die Verbotene Stadt findet das Leben bis heute in der Tradition des alten Peking statt. Die Nachbarn teilen sich einen Großteil des gemeinsamen Lebensraums: Vorhöfe, freistehende Kochgelegenheiten – in den meisten Fällen auch die Toilette.

Der Hutong als Lebenskonzept steht jedoch vor dem Zusammenbruch, sagt Silyn. Denn auch die Tourismusindustrie hat den Charme der historischen Gässchen für sich entdeckt.

In den engen Gassen rund um die Verbotene Stadt findet bis heute das Leben in der Tradition des alten Pekings statt.Es ist der kälteste Tag des Jahres. Eisig weht der sibirische Wind durch den Hutong, in dem die beiden wohnen. Schon von weitem winkt Silyn mit einer Hand, während er sich mit der anderen die Kapuze tiefer ins Gesicht zieht. An den unteren Enden der Kleidungsstücke, die auf Wäscheleinen zwischen den kleinen Hutong-Häusern hängen, haben sich binnen weniger Stunden Eiszapfen gebildet. Silyn holt mich dort ab, wo ich mich verlaufen habe: In den engen Gassen rund um den Hohai-See fällt die Orientierung nicht leicht.

Wir befinden uns im XiaoChangHuTong, wörtlich: Gasse der kleinen Fabriken. Silyns und Hollys Haus liegt in einem Siheyuan, wie in Peking die traditionellen Wohnhöfe heißen, die an allen vier Himmelsrichtungen von Häusern umgeben sind. Meist sind diese Wohnhöfe nur ein paar Quadratmeter groß. Von Silyns Wohnungstür zu derjenigen der Nachbarn sind es nur zwei Schritte.

Zu Hause warten Holly und Lünan. Lünan ist der elf Monate alte Sohn des französisch-britischen Ehepaars, das sich vor vier Jahren in China kennengelernt hat. Die Lehrerin unterrichtet Englisch an der französischen Schule in Peking. Silyn ist angehender Arzt und studiert die Methoden chinesischer Medizin, die er später in Europa praktizieren möchte.

Ein Einblick durch Baidus „Panorama-Funktion“ in den Hutong in dem Sylin und Holly wohnen. Baidu ist die chinesische Antwort auf Google, das durch chinesische Interneteinschränkungen und Zensur in China nicht zugänglich ist. Um virtuell in diesem Ausschnitt den Hutong zu erkunden, fährt man mit der Maus einfach in die Straßenaufnahme und klickt sich anhand der Pfeile zwischen den Hutong-Mauern entlang.

Auch zu Hause spürt man den harten Winter. Eine elektrische Heizung schafft etwas Abhilfe. Im kleinen Wohnzimmer, das direkt an die Haustür anschließt, haben kaum mehr als vier Personen Platz. Etwa 50 Quadratmeter hat das ganze Haus. Wie die meisten jener Häuser, die während der Qing-Dynastie entstanden sind, die China von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis ins frühe 20. Jahrhundert beherrschte, handelt es sich um ein einstöckiges Haus, aus Stein und Holz gebaut.

„Heute leben auf einem Raum, in dem früher fünf Familien lebten, vielleicht noch fünf Personen“, sagt Silyn. Richtig ist: Seit die Tourismus-Industrie die Hutongs entdeckt hat, schrumpft dort der bewohnbare Raum. Heute beherbergen bereits viele der traditionellen Wohnhäuser kleine Souvenirshops, Cafés und hippe Bars. Zu diesen Entwicklungen gehört auch, dass die Cantina, die als Pekings bestes italienisches Restaurant gilt und Pasta auch für westeuropäische Verhältnisse zu stolzen Preisen serviert, in einen augenscheinlich unauffälligen Hutong gezogen ist.

Seit die Tourismus-Industrie die Hutongs entdeckt hat, schrumpft dort der bewohnbare Raum.Vom Xiao Chang Hutong sind es nur wenige Hundert Meter in den bei Touristen beliebtesten Hutong Nan Luo Gu Xiang, durch den sich selbst bei zweistelligen Minustemperaturen Menschenmassen aneinander vorbeischieben. Charmanter lässt es sich in den angrenzenden, kürzeren Gassen flanieren, wo zwischen kleinen Läden, die Produkte aus Seide und Kaschmir anbieten, auch noch ein paar Pekinger ihr Zuhause haben. Doch auch hier kündigt sich etwas an, was man in Europa als Gentrifizierung bezeichnen würde: Baugerüste an traditionellen Häusern deuten darauf hin, dass hier investiert wird.

Das hat einerseits mit den Touristen zu tun, die den Besuch bedeutender Sehenswürdigkeiten in der Pekinger Altstadt meist auch mit einem Spaziergang in den Hutongs verbinden. Die Nachfrage nach einem internationalen kulinarischen Angebot scheint groß. Zwischen geschwungenen Dachsparren ragen immer wieder Hinweisschilder auf westliche Fast-Food- oder Café-Ketten hervor. Andererseits zieht es auch immer mehr (westliche) Ausländer, die als „Expats“ in Peking wohnen, zum Leben in die Hutongs. Im Vergleich zu den teuren und winzigen Wohnungen in Pekings Wolkenkratzern, die oft von Wohngemeinschaften bewohnt werden, bieten die Hutong-Häuser mehr Privatsphäre: 50 Quadratmeter für eine Familie ist in Peking Luxus.

Kochen, essen, auch der Toilettengang – findet im öffentlichen Raum statt.Zwar wohnt auch heute noch die Hälfte der Einwohner in Chinas Hauptstadt in den traditionellen Hutongs. Ihre Zahl geht aber drastisch zurück. Vielen Chinesen erscheint es deutlich attraktiver, in einem modernen Hochhaus mit Heizung und fließendem Wasser zu wohnen – beides ist in den traditionellen Behausungen keinesfalls eine Selbstverständlichkeit.

So sind die Hutongs auch erst dann „expat-tauglich“, wenn sie saniert sind. Denn traditionell dienen die einstöckigen Häuser ihren Bewohnern nur zum Schlafen. Alles andere – kochen, essen, auch der Toilettengang – findet im öffentlichen Raum statt. In jedem Hutong gibt es daher eine Toilettenanlage, die alle Anwohner gemeinsam nutzen. Silyn und Holly gehören zu den wenigen Bewohnern ihres Hutongs, die eine eigene Toilette im Haus haben.

„Die meisten unserer Nachbarn haben das nicht. Morgens um sieben steht eine große Schlange vor den öffentlichen Klos“, sagt Silyn. Er und seine Frau sind froh, im Bad Privatsphäre zu haben. „Es ist ein großes Stück Lebensqualität“, sagen sie. Zudem müssen sich Hutong-Bewohner heute ihre Toilette nicht nur mit ihren Nachbarn, sondern auch mit Touristen teilen. Die meisten Bars und Restaurants haben keine eigenen Toiletten – die Gäste dieser Lokale nutzen die Anwohnertoiletten mit und rauben den letzten Hutong-Bewohnern damit noch ein Stück mehr Privatsphäre.

© 2017 Goethe-Institut | jádu

Text, Fotos und Videos: Isabelle Daniel

Grafiken: Zita Ratzenberger

Redaktion: Patrick Hamouz, Zita Ratzenberger, Ute Elena Hamm

Technische Umsetzung: Sonja Scharfenberg, Zita Ratzenberger, Ute Elena Hamm