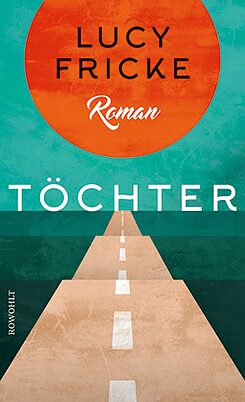

Hijas

¿VAMOS YENDO?

(Fragmento de TÖCHTER [HIJAS] de Lucy Fricke traducido por María G. Tellechea. HIJAS será publicado

por Odelia editora en agosto de 2020.)

Cortinas cerradas, platos lavados, cuatro cajas de cartón llenas y un ropero vacío. El

departamento estaba listo para ser abandonado. Kurt esperaba en el hall, se

mantenía erguido abrazado a su hija.

En la época en que Martha nació, el edificio era nuevo. En ese momento, se

habían mudado familias jóvenes; hoy en día los padres que aún quedaban se morían

en el lúgubre edificio devenido en vivienda social. La mayoría de los hijos habían

escapado, algunos, tal vez como Martha, por la carrera, estadías en el exterior y

mudanza a la capital. A pesar de que nunca había estado acá, todo me resultaba

familiar. Yo misma me había criado en una avenida de Hamburgo, en un edificio que

lucía como este, en un departamento del que odiaba cada uno de sus objetos. Nunca

habíamos hablado sobre esos tiempos, solo nos habíamos contado anécdotas de

nuestras infancias, anécdotas que no nos causaban gracia. Como si hubiéramos caído

del cielo, en caída libre más precisamente. Martha y yo nos conocimos a los veinte, ya

en aquel entonces nos habíamos desprendido de nuestro origen, no prolija pero sí

consecuentemente, y recién ahora, en este departamento, en las tres habitaciones

estrechas cuyas paredes estaban marrones de nicotina, entendí que este pasado era

lo que nos unía de forma implícita.

El equipaje de Kurt consistía en una valija de niños color rosa, una bolsa del

supermercado Lidl y una muleta de aluminio. El resto quedaría aquí, Martha, a

pedido de él, se encargaría de desarmar el departamento.

Eso era lo último que quedaba por hacer. Desarmar la casa, tomar cada cosita

en la mano, resguardar recuerdos, ponerlos en cajas, llorar con fotos, con postales

que ella misma le había mandado y de las que no tenía idea de cuán importantes eran

para él. Desarmar.

Borrar.

Kurt nunca fue de decir mucho. Éramos hijas de padres que recién

encontraron el tiempo de hablar con nosotras cuando se jubilaron. Nosotras les

explicamos internet y ellos el clima. El amor llegó tan tarde que casi no supimos qué

hacer con él. Lo recibimos de alguna manera, agradecidas. Pero teníamos poco para

dar y menos que menos para devolver.

—Siéntense un rato —dijo Kurt, e incluso había preparado café, a pesar de que él

mismo ya no lo toleraba. Estaba tan amargo que también a nosotras nos resultó

intolerable, pero no dijimos nada.

Sobre el aparador de roble había una mancha amarilla cuadrada y otra clara a

la derecha del televisor. Hacía poco había descolgado los cuadros y, en comparación

con el resto de las paredes, esas zonas estaban casi blancas. Todo lo que se habría

podido convertir en dinero había desaparecido del departamento. El umbral entre

minimalismo y pobreza era delgado, pero evidente. Nada de aquí alguna vez tuvo

estilo alguno. En la cocina lo único que quedaba eran botellas de vidrio vacías.

Nos sentamos sobre un tapizado con elásticos vencidos de una de las butacas

del sillón de tres cuerpos, que en su momento formaba parte de cualquier

matrimonio legal y cuyas cuotas él seguramente tuvo que seguir pagando cuando su

mujer ya lo había dejado hacía rato. Lo que quedaba al final de un matrimonio era el

sillón sobre el cual emborracharse o pegarse un tiro.

—Qué bueno que nos acompañe —me dijo Kurt—. Que dos mujeres tan lindas te

lleven en auto por ahí…, eso sí que no le pasa a cualquiera ¿no?

Asentimos los tres con la cabeza, y yo sentí miedo de que nos la pasáramos así

todo el viaje. Asintiendo para combatir la falta de palabras. Si habré dicho sí con la

cabeza… como la reencarnación misma de uno de esos perritos de juguete que dicen

que sí desde la luneta de los autos.

Yo era el tipo de persona que se queda en la mesa

de la cocina asintiendo con la cabeza mientras es abandonada. Y así estaría las

próximas ocho horas sentada al volante. Clavaría la mirada en la ruta, asintiendo y

apretando los dientes. Debería haber traído mi placa de descanso.

Kurt echó una mirada por todo el living, acariciando el apoya brazos de su

sillón. No había ni animales ni plantas, y por algún lado, finalmente, dejó salir la

ternura acumulada.

—Bueno —dijo Kurt—. ¿Vamos yendo?

La primera en levantarse fue Martha y lo hizo de un salto, con una impaciencia

que yo desconocía en ella. Quizá tenía la esperanza de que algo fuera a ser distinto si

durante estas últimas horas metía suficiente presión.

Bajé su valijita rosada los dos pisos y esperé afuera. Una calle poco transitada,

de la que los niños se habían ido hacía tiempo, enfrente unos juegos con una hamaca

de cadenas oxidadas. ¿Cómo te despedís de un barrio que ya murió antes que vos?

Desde la escalera escuché a Kurt contándole a una vecina sobre unas

vacaciones en Suiza junto con su hija, sí, seguro va a estar bueno, seguro que así será.

Quién se iba a creer algo así, me pregunté. ¿Quién se iba hoy en día de vacaciones a

Suiza si era más barato volar a España?

La vecina se rió fuerte y sin sospechar nada, cerró la puerta deseándole lo

mejor.

—Bueno, vamos yendo entonces —volvió a decir Kurt cuando estaba a mi lado en la

calle, y avanzó con su muleta, que golpeaba contra el asfalto. Íbamos a escuchar

seguido esa frase, estaba segura. Cuando estaba claro que a nadie le salía, que nadie

se animaba, tenía que haber alguien que la dijera: “Bueno, vamos yendo”. Con esa

frase arrancaba uno a arruinarse la vida.

Kurt nos guió hasta su auto que, como había anunciado, estaba estacionado

hacía más de un año en la calle paralela. Estaba al borde de la vereda, sin lustre, con

el pegote de las flores de la última primavera.

—No llegué a lavarlo —con estas palabras me puso la llave en las manos e insistió en

sentarse atrás. Dijo que nunca había viajado ahí en su propio auto, que nunca se

había sentado nadie ahí.

—El asiento trasero está como nuevo —dijo.

Era lo único que estaba como nuevo. En este auto había meditado, así lo dijo,

acá venía a reflexionar. Una reflexión sobre ruedas, aunque estuvieran detenidas. En

las alfombras había latas de cerveza abolladas, el cenicero había desaparecido debajo

de las colillas, había CDs juntando polvo en los asientos. Del espejo colgaba un pinito

aromático que hacía tiempo había dejado de cumplir su función.

—Modelo 96 —dijo Kurt—, por veinte años libre de accidentes. El seguro se lo puedo

dejar de herencia a Martha. Ya que no tengo nada para dejarle.

Giré la llave y oí un graznido suave. Despertamos un muerto, bajamos las

ventanillas y arrancamos.

Cortesía de la Editorial Rowohlt y de Lucy Fricke

Autora

Lucy Fricke nació en Hamburgo, estudió en el Instituto de Literatura Alemana de Leipzig, trabajó en el cine durante muchos años y publicó cuatro novelas en los últimos diez años. Ha recibido varios premios por su trabajo. Su libro "Töchter" fue galardonado con el Premio Bávaro del Libro 2018 y es uno de los best-sellers del 2018/2019. Es una novela sobre la amistad, los padres y la vida a los cuarenta años.Más...