Líderes indígenas acreditam que o empoderamento das mulheres qualifica e é inerente à luta de seus povos. Além disso, o protagonismo feminino tem sido fundamental no combate ao machismo e à violência dentro e fora de suas comunidades.

Yolanda Mamani, Ângela Kaxuyana, Hamangaí Hau-Hãe e Linda Terena são representantes da imensa diversidade de povos originários da América Latina e militam, cada uma a seu modo, no processo de emancipação e empoderamento que tem levado as indígenas para a linha de frente nas negociações institucionais, na política, no mundo acadêmico e na mídia.

“Historicamente, as mulheres sempre tiveram papel fundamental nas aldeias, inclusive nas tomadas de decisão. Na roça, quem decide o que vai plantar são as mulheres, e quem decide se vai dividir a caça são as mulheres”, diz Ângela Kaxuyana, tesoureira da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab). Ela entende que o protagonismo assumido pelo homem indígena na representação externa de suas comunidades foi estabelecido pelos colonizadores europeus ao longo dos séculos. “Isso vem mudando. As mulheres estão se afirmando: assim como eu decido na aldeia, também quero decidir sobre a saúde, a educação, quero aprender a falar português, quero participar”, observa.

O caminho trilhado por Ângela Kaxuyana até ocupar um cargo na Coiab não foi, contudo, simples. “A eleição das mulheres não é nem um avanço, ela é um marco histórico. Porque sempre estivemos no segundo escalão, como apoio, como secretárias, e a gente mudou esse cenário a partir da própria mobilização das mulheres. Elas sempre tiveram a capacidade de agregar e estão conseguindo avançar em termos de articulação. Isso faz muita diferença para o movimento indígena”, comenta a ativista.

Influência ocidental no passado

Segundo a historiadora Linda Terena, o protagonismo feminino foi reforçado a partir da educação nas aldeias, do crescimento do movimento indígena nos anos 1990 e dos processos de retomada – ação de reocupação de seus territórios invadidos por fazendeiros. “As mulheres Terena foram as responsáveis por quebrar as correntes dos portões que separavam nosso povo de seu território e permanecem atuantes como resistência”, diz.

Mesmo com o empoderamento no espaço público, Terena aponta que as mulheres indígenas ainda enfrentam o machismo dentro e fora de suas comunidades, e concorda que as relações de gênero entre os indígenas sofreram grandes alterações com a influência dos puxârara – homem branco, na língua Terena. “Estudos antropológicos constatam uma sociedade mais paritária antes, onde a mulher obtinha seu espaço significativo, mais simétrico. A visão da representativa da mulher indígena se reconfigura à medida que a visão ocidental adentra a nossa cultura, modificando-a, pondo em risco o valor, a importância e a sabedoria feminina”, diz.

Machismo nas aldeias e fora delas

A estudante e ativista Hamangaí Hau-Hãe também relata como se vê obrigada a lidar com estruturas desiguais de poder e com o machismo em sua aldeia, como por exemplo quando os homens questionam a capacidade das mulheres, sobretudo as mais jovens, de participarem de atividades políticas. Algo que ocorre também no ambiente estudantil. “Na universidade, quando estamos em um espaço de articulação, as meninas se posicionam, e vem um rapaz falar como se tivesse a missão de ter a palavra final. Fala tudo o que já falamos, como se pudesse legitimar o que já foi dito”, relata.

-

Foto: EricTerena, MidiaIndia

Foto: EricTerena, MidiaIndia

Ângela Kaxuyana, 37 anos, é do povo Kahyana, que vive na Terra Indígena Kaxuyana Tunaiana, no município de Oriximiná, no Pará, norte do Brasil. Sua militância começou aos 16 anos, quando saiu de sua aldeia para estudar. A partir de 2003, assumiu a tarefa de buscar a homologação de seu território. Hoje ela comemora que as mulheres conquistaram, pela primeira vez, os cargos mais altos da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), inclusive o dela, como coordenadora tesoureira.

-

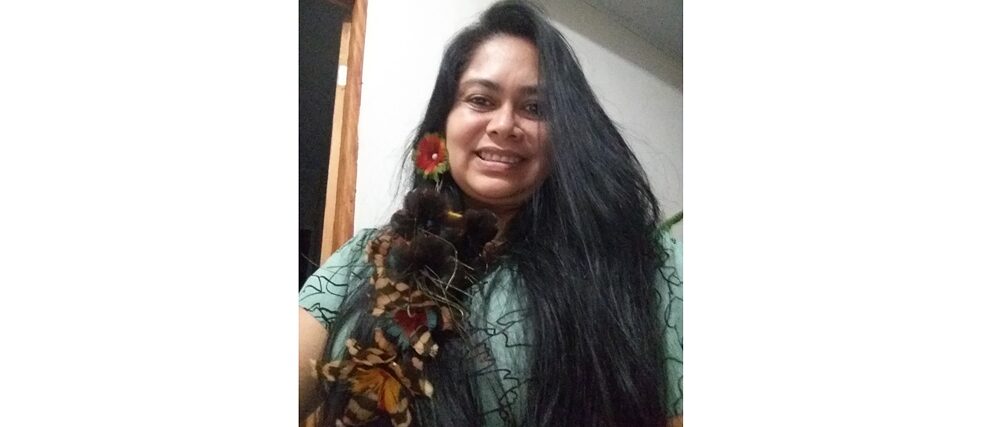

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

Yolanda Mamani, 33 anos, do povo Aymará da província Omasuyos, na Bolívia, migrou de sua pequena comunidade, onde seus pais plantam batatas e trigo, para ser empregada doméstica em La Paz. Ao viver as limitações impostas pelo seu trabalho e pelo racismo na cidade, se associou a outras mulheres em uma rádio feminista, mantém uma página militante no Facebook e se tornou youtuber. Para se manter, criou e trabalha na cooperativa “Sem patrão e sem patroa”, que faz limpeza de casas e escritórios.

-

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

Hamangaí Hau-Hãe, 22 anos, é Pataxó Hã Hã Hãe da aldeia Caramuru Catarina Paraguaçu, no sul da Bahia. Ela estuda Medicina Veterinária na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, onde organiza os estudantes indígenas em um coletivo que os ajuda a viver a experiência universitária. Seu ativismo começou junto à ONG Engajamundo, na qual, recentemente, teve a iniciativa de elaboração de uma cartilha sobre câncer de mama voltada para as mulheres indígenas.

-

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

Linda Terena, 46 anos, é do Território Taunay/Ipegue, município de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Historiadora, pedagoga, e professora de educação indígena, fez seu mestrado e doutorado em Antropologia sobre a evolução do papel social da mulher Terena, que hoje vai além do espaço doméstico, que também é considerado político entre os indígenas.

Apesar das resistências, Hamangaí Hau-Hãe diz que, em sua aldeia, as meninas desde muito novas querem estar nos espaços de discussão. “Aqui na Bahia tem o projeto Meninas na Luta, em parceria com o fundo Malala, que tem feito uma diferença enorme entre as garotas. Esse projeto viabilizou um ônibus para levar meninas de 15, 14 anos para a primeira Marcha das Mulheres Indígenas que aconteceu em 2019 em Brasília. Foi muito lindo, é importante trabalhar isso na base”, diz.

Violência doméstica

A militância e o protagonismo da mulher têm sido também fundamentais na abordagem da violência doméstica nas aldeias, assunto tabu nas sociedades indígenas e não-indígenas em todo o mundo. Ângela Kaxuyana diz que, institucionalmente, a Coiab tem apoiado essa discussão, mas que isso exige muito cuidado e respeito por cada povo.

“Muitas vezes é preciso fazer com que as mulheres entendam uma atitude como violência, e que aquilo não é cultural. Porque todo mundo fala que é cultural para justificar a impunidade. E a gente sempre fala: a violência nunca fez parte da nossa cultura”. Outro desafio é envolver efetivamente os homens nesse enfrentamento. “Já chegamos em um momento, no qual não dá mais para falar só entre as mulheres”, acrescenta Hamangaí Hau-Hãe.

Invisibilidade social

Outra forma de violência comum contra as indígenas é a invisibilidade social. Na Bolívia, aponta a ativista Yolanda Mamani, apesar de estarem cada vez mais presentes nas manifestações políticas, artísticas e sociais, as

cholas (que significa menina na língua Aymará, e denomina as indígenas andinas da Bolívia) figuram como enfeites, e seguem silenciadas. “Com a presença das

cholas nos eventos, e o uso das vestimentas

cholas pelos brancos, estamos maquiando todo esse racismo que existe contra nós. Sim, parece exótico, parece lindo usar um

aguayo (tecido usado pelas

cholas como vestimenta, coberta, ou para carregar seus bebês ou mercadorias atadas ao corpo), mas não nos querem por perto como somos: bocudas, com traços totalmente diferentes dos seus. E não nos querem falantes ou pensantes, apenas nosso visual”, descreve Yolanda Mamani. “As injustiças da sociedade são o motor que faz seguir pensando e seguir ativa na luta”, completa.

Mamani mantém um canal no Youtube, o Chola Bocona (chola bocuda), onde abraça a luta contra o racismo, contra a exploração trabalhista e contra o machismo. “Sou hoje um tipo de liderança mais globalizada no mundo virtual e quero despertar outras mulheres para que tomem os espaços midiáticos, para que denunciem e façam conhecer seu pensamento”, observa. Na Bolívia, assim como no Brasil, as mulheres continuam exercendo um papel subalterno nas estruturas políticas. “Quase sempre que uma mulher se expressa em uma assembleia comunitária, os homens estão aí assobiando, fazendo graça para deixar a companheira nervosa. Esse machismo eu gostaria mudar”, conclui.