Onleihe

Die digitale Bibliothek

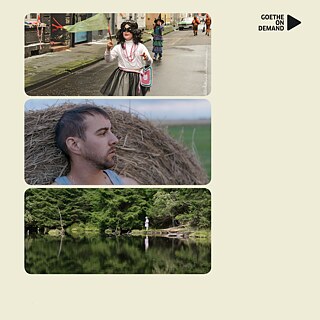

Die Onleihe ist die kostenlose digitale Bibliothek des Goethe-Instituts. Derzeit können Sie 23.000 deutschsprachige E-Books, Hörbücher, Materialien für Deutschlernende, Zeitschriften und Zeitungen herunterladen und sich online Filme ansehen.