Passaggio a Napoli

viaggio radiofonico

Entrare nel cuore di Napoli guidati dai brani di alcuni autori del Novecento in lingua tedesca, che hanno visitato e vissuto la città, colto l’essenza sfuggente, molteplice, spesso eccessiva, difficile da contenere tutta. Napoli, che prima di mostrare un suo nuovo e diverso volto, è stata fermata nei frammenti di diari, nei racconti, reportage o poesie, restituita dagli autori protagonisti di “Passaggio a Napoli” attraverso la riproposizione di quei loro brani come se fossero cartoline sonore, brevi audiodocumentari, testimonianze da indirizzare al viaggiatore e a chi vuole scoprire Napoli ascoltando, inseguendo una visione e un’esperienza ogni volta diversa.

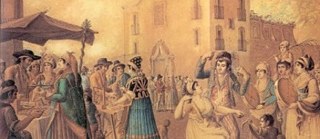

Sono come telegrammi inviati per spiegare quanto Napoli, già negli anni Trenta, sia antica e moderna, ben oltre l’immagine stereotipata che si è propagandata in tutto il mondo. In essa si avverte «il vivo gioco delle forze della Storia». Un racconto della vivacità delle strade, del commercio e delle superstizioni, una grande città portuale che « la fa amare agli occhi degli intenditori».

Il mercato del pesce è come acquario mostruoso e magnifico. L’assaggio del brodo di polipo scatena la riflessione sulla necessità, durante un viaggio, di non tralasciare anche le minime abitudini del popolo per entrare davvero nel cuore di una città. Per coglierne l’essenza bisogna dormire e mangiare come i napoletani.

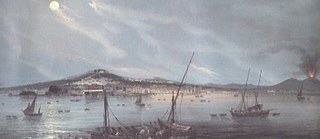

Poi racconta dell’abitudine di utilizzare fuochi d’artificio per ogni tipo di festeggiamento. La costa da Napoli a Salerno, anche di notte, è ricoperta da bagliori. Il filosofo suggerisce che per scoprire davvero Napoli bisognerebbe essere un postino che si addentra nelle case, dentro i portoni, per poter visitare le strade sconosciute, i recessi dimenticati.

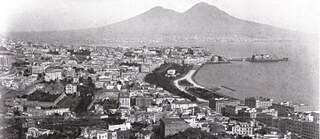

Prima di congedarsi visita il porto, racconta di chi lascia la città e parte per l’America in cerca fortuna. Guardando dal mare per l’ultima volta la città. L’immagine più bella da conservare.

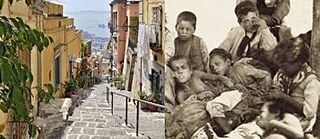

Napoli completamente stravolta dalla poesia luminosa e oscura, affilata e incandescente di Ingeborg Bachmann. Il paesaggio in “Canti durante la fuga”, da Posillipo al Vomero, fino ai Camaldoli, è in preda a forze ignote. La città d’inverno sembra in guerra, sferzata da colpi gelidi, angoscianti. Il senso di tutte le cose appare frantumato, prende direzioni inaspettate, l’abbatte, fa emergere in lei echi di dolore mai rimarginato. Però è proprio la poesia a formare un nuovo percorso conoscitivo, strumento per addentrarsi nell’elemento misterico e autentico della realtà. Che le ha fatto sentire l’energia della lava, a Napoli, dove è stata “iniziata all’amore”.

Proprio nel cuore del centro antico di Napoli, tra i tanti turisti e viaggiatori che affollano via Tribunali, spunta una voce che li guida fornendo storia, abitudini secolari, indicazioni precise per comprendere lo spirito della città. È la voce beffarda e anche un po’ malinconica di Pulcinella che racconta dello stretto legame che ha il popolo con il culto dei santi, a partire dal rapporto e la commistione con le divinità pagane.

Nei racconti di Pulcinella appaiono i sortilegi di Virgilio mago, le chiese sorte sui templi dei Dioscuri, i santi come San Gennaro, ma soprattutto San Gaetano, molto attento alle preghiere dei napoletani. E se si è molto attenti, i turisti e viaggiatori potrebbero scorgerlo mentre va in giro alla ricerca “della vera Napoli”.