デバイスアートとは日本のメディアアートの特質から導き出された概念で、人が相互作用をもつデバイス自体が表現内容になる。本稿では筆者の芸術活動を通じたデバイスアートの事例を紹介する。

デバイスアートとは、メカトロ技術や素材技術を活かしてテクノロジの本質を表現の内容とする表現様式である。これは筆者が2004年に(独)科学技術振興機構(JST)のCRESTプロジェクトへの提案を構想した時に提唱した概念であり、「デバイスアートにおける表現系科学技術の創生」という題目で2005年から2010年にかけて研究を推進し、研究者とアーティストの協働チームでこの表現様式を探求した。デバイスアートは、筆者のような工学者によってマニュフェストされた芸術運動という観点において、世界初である。

従来より、日本のメディアアート作品は欧米のものと比べて異なる特徴を持ち、それゆえ世界から注目されているという現象があった。それを象徴する言葉がデバイスアートであり、そのコンセプトを整理すると以下の3点に集約される。

(1) デバイス自体がコンテンツ

© Ars Electronica Archive

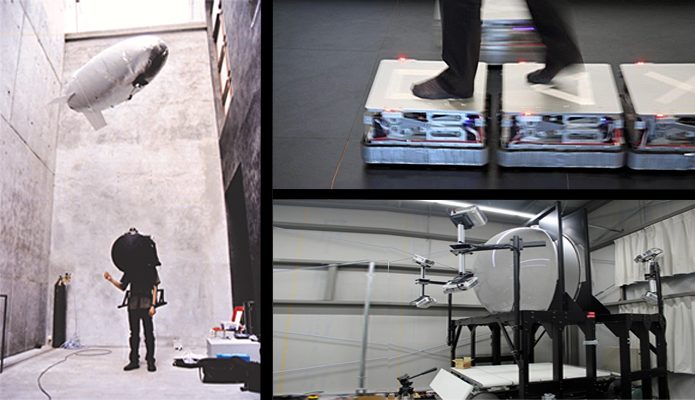

デバイスアートが従来の芸術と大きく異なる点は、人が相互作用をするデバイス自体が表現内容になることである。その一例が筆者の”Cross-active System”である。この作品は、2人の参加者が相互作用を行うもので、一人は位置センサを付けた小型ビデオカメラを手に持ち、もう一人はこのカメラの位置に合わせて動くモーションベースの上でHMDを通じてその映像を見る。その結果、モーションベースに乗った人は、自身の体が小さくなって、カメラを持つ人の手先で自由にもてあそばれる体験をする。

© Ars Electronica Archive

デバイスアートが従来の芸術と大きく異なる点は、人が相互作用をするデバイス自体が表現内容になることである。その一例が筆者の”Cross-active System”である。この作品は、2人の参加者が相互作用を行うもので、一人は位置センサを付けた小型ビデオカメラを手に持ち、もう一人はこのカメラの位置に合わせて動くモーションベースの上でHMDを通じてその映像を見る。その結果、モーションベースに乗った人は、自身の体が小さくなって、カメラを持つ人の手先で自由にもてあそばれる体験をする。

この作品は、Ars Electornica 96で展示したが、同じ時に偶然、八谷和彦氏の「視聴覚交換マシン」が受賞し、デバイスが感覚と行動のずれをもたらす作品が、並んで展示されることになった。いずれも、従来の意味におけるコンテンツは存在しない作品である。Ars Electornicaセンター長のGerfriet Stockerは、この点について「インタラクションこそがコンテンツである」と評した。デバイスアートの重要な側面を指摘したコメントである。

(2) 作品体験のもたらすプレイフルネス

© Hiroo Iwata/ Tsukuba University/ Virtual Reality Lab

従来芸術作品には、社会に対する批判が原動力となっていることが多く、その結果作品は難解で否定的になり、ある種の「暗さ」を伴っていた。これに対してデバイスアートの作品は、無条件に楽しめるものがほとんどであり、作家がメッセージを押しつけるのではなく、観賞者が自分なりの楽しみ方を見出すことができる。このような、作品を体験する際のプレイフルネスが、デバイスアートの重要な本質である。

© Hiroo Iwata/ Tsukuba University/ Virtual Reality Lab

従来芸術作品には、社会に対する批判が原動力となっていることが多く、その結果作品は難解で否定的になり、ある種の「暗さ」を伴っていた。これに対してデバイスアートの作品は、無条件に楽しめるものがほとんどであり、作家がメッセージを押しつけるのではなく、観賞者が自分なりの楽しみ方を見出すことができる。このような、作品を体験する際のプレイフルネスが、デバイスアートの重要な本質である。

作品がプレイフルであることは、その商品化にも結び付く。歴史的には芸術作品は、作家が作品にサインをすることによる個人性がその価値を生んでいた。したがって、作品を量産品として商品化するということは、本質的に相反することであった。一方、デバイスアートでは、商品化が作品制作の重要な地位を占める。代表的な例として、明和電機の「オタマトーン」や「ノックマン」などはおもちゃ市場で独自の地位を得るにいたっているが、これらは明和電機作品のエッセンスを表わすものである。

(3) 伝統的日本文化との関連性

デバイスアートを制作する方法論において、重要な観点が「見立て」である。日本の伝統文化において見立ては極めて重要な役割を果たしており、何でもない物に別の意味が加わることによって、高度な芸術に昇華する。その代表的な例は枯山水の庭に見ることができる。岩や砂利に見立てが入ることによって、世界中の人が美しいと感じる庭が出来上がっている。また、素朴な茶碗に利休の見立てが入ることによって、茶の湯が芸術になった。このような見立ては、作家が意味づけを行うものであり、作家の情念や人間性がその源になっている。同様のことをデバイスアートに見出すことができる。筆者の作品“Floating Eye”は、超小型没入ディスプレイというモノに、自己認識と幽体離脱という意味づけが加わってアートになっている。本作品はArs Electornica 2001でHonorary Mentionsを受賞した。

一方、デバイスアートにはこれとは異なる種類の見立てがありうる。それはモノを作った人とは別の人が、そのモノに別の意味を見出すことである。すなわち、もともと作品ではなかったものが、別の人がそれに作品性を見出すことがある。筆者の作品「ロボットタイル」は、元来は位置を変えずに歩行動作を自由に行わせる歩行感覚提示装置の理想を追求する過程で試作された技術実証プロトタイプであった。それをSIGGRAPHで展示した時に、多くのアート系の人が感銘を受けたのは、体験者を迎えに行くタイルの動きが、けなげに見えるからであった。ロボットタイルという名前も、その時に人々がそう呼んだことに因んでいる。

筆者の最新作は”BigRobot”である。これは、人間の体が巨人のように拡大された時にどのような身体感覚を持つか、というテーマを探求するための搭乗型巨大ロボットである。初号機となるBigRobot Mk.1は全高5mで、3倍になった人間が歩行する時に頭部に発生する運動軌跡を生成する機能を有する移動型モーションベースである。このロボットが歩いているように見せるために、揺動機構の構成を考慮している。巨大ロボットは、それを見る人に勇気を与えるという効果がある。それゆえ、クラタスの登場を皮切りに、巨大ロボットの実装競争が世界で沸き起こりつつある。デバイスアートの新たなトレンドになるかもしれない。

© Professor Hiroo Iwata

岩田洋夫(いわた・ひろお) 1986年、東京大学大学院工学系研究科修了(工学博士)、現在、筑波大学システム情報系教授。VR、特にハプティック(触覚)インタフェースの研究に従事。2001年、文化庁メディア芸術祭優秀賞受賞。2011年、文部科学大臣表彰 科学技術賞書 受賞。2013年より、文科省博士課程教育リーディングプログラム「エンパワーメント情報学プログラム」リーダー。2016年4月より、日本バーチャルリアリティ学会会長。

© Professor Hiroo Iwata

岩田洋夫(いわた・ひろお) 1986年、東京大学大学院工学系研究科修了(工学博士)、現在、筑波大学システム情報系教授。VR、特にハプティック(触覚)インタフェースの研究に従事。2001年、文化庁メディア芸術祭優秀賞受賞。2011年、文部科学大臣表彰 科学技術賞書 受賞。2013年より、文科省博士課程教育リーディングプログラム「エンパワーメント情報学プログラム」リーダー。2016年4月より、日本バーチャルリアリティ学会会長。