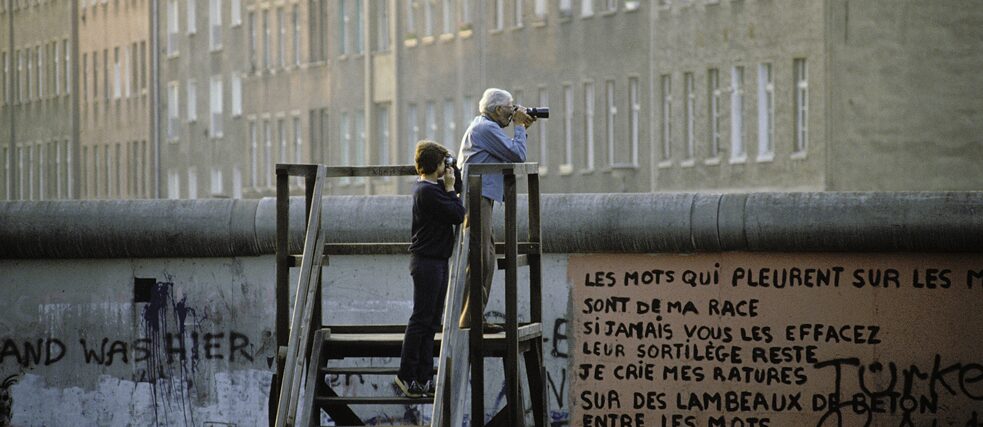

1961년부터 1989년까지 존재했던 베를린 장벽은 역사뿐 아니라 수많은 개개인의 삶에도 큰 영향을 끼쳤다. 포털사이트 ‘시대의 증인들’의 인터뷰 영상들을 통해 베를린 장벽의 역사 속으로 들어가 동독과 서독 사람들의 기억 속 중요한 순간들을 만나보자.

1961년 8월 13일: 베를린 장벽 건설

잉그리트 태그너는 동베를린에 살면서 베를린 장벽 건설을 직접 경험한 증인이다. 갑작스럽게 도시가 분단되면서 그녀의 삶은 송두리째 바뀌었고, 그녀는 서베를린에 사는 아버지와 다른 친척들과 헤어지게 되었다.

1963년 6월 26일: “나는 베를린 사람입니다”

존 F. 케네디 대통령이 쇠네베르크 구청 앞에서 했던 이 말은 역사의 한 장면으로 기록되었다. 현장에 있었던 귄터 슐리프디크가 미국 대통령의 이 말이 당시 서베를린 사람들에게 어떤 의미가 있었는지에 대해 이야기한다.

1960년대: 터널을 통한 탈주

베를린 장벽이 세워지고 난 후 동베를린 사람들은 더 이상 서베를린으로 넘어갈 수 없게 되었다. 그래서 터널이 만들어졌고, 이를 통해 사람들이 서독으로 탈주했다. 당시 서베를린 측에서 동독 사람들의 탈주를 도왔던 클라우스-미하엘 폰 코이슬러가 터널을 통한 탈주가 어떻게 이루어졌는지 들려준다.

1970년 3월 19일: 빌리 브란트 총리의 에르푸르트 방문

동서독 간의 첫 정상회담을 위해 서독의 빌리 브란트 총리가 1970년 동독의 에르푸르트를 방문했다. 서독 텔레비전 방송을 통해 그 소식을 듣고 현장에 있었던 릴리트 에플러가 당시 흥분한 시민들과 동독 간부들이 에르푸르트 기차역에서 대치했던 상황에 대해 이야기한다.

1976년 11월 16일: 볼프 비어만의 국적 박탈

함부르크 출신의 싱어송라이터이자 시인 볼프 비어만은 1953년 동독에 정착했다. 시간이 지나면서 그는 동독 정부의 비판자가 되었고, 1976년 서독에서 콘서트 투어를 하는 도중 국적을 박탈당했다. 당시 대학생이었고 비어만의 팬이었던 요하네스 하이지히가 자신이 이 사건에 대해 어떻게 반응했었는지 이야기한다.

1983년: 베를린 프렌츨라우어 베르크

베를린 장벽의 동쪽에 위치했던 프렌츨라우어 베르크는 1970년대와 1980년대 동독 체제에 반대하는 사람들과 소위 보헤미안들의 중심지가 되었다. 1983년 그곳으로 이주한 안네트 그뢰슈너가 그곳에서의 삶에 대해 이야기한다.

1984년: '발에 의한 투표'

1989년 여름 프라하에 있는 서독대사관은 탈동자들의 중요한 갑문이 되었다. 1984년 탈동자로서 그곳을 찾았던 클라우스 그라프마이어가 자신의 이야기를 들려준다.

1989년 9월: “우리는 여기 남겠다!”

1989년 9월 4일부터 동독 특히 라이프치히에서 점점 더 많은 사람들이 정치 상황에 대해 시위를 하며 민주주의적 개혁을 요구했다. 라이프치히의 월요 시위 초창기에 참여했던 팔크 호켈이 당시 시위가 어떻게 일게 되었는지 들려준다.

1989년 11월 9일: 장벽이 열리다

1989년 11월 9일 서베를린에 살았던 빌프리트 자이링은 축구 경기를 보는 도중 장벽이 열렸다는 소식을 듣고 놀랐다. 그는 곧바로 아내와 함께 브란덴부르크문과 존넨알레 거리로 나가 동독 사람들을 맞았다.

1989년 11월 9일: 미래에 대한 걱정

동베를린에 살았던 카르멘 로브레히트는 장벽이 무너지는 순간 가족과 함께 있었다. 기쁨보다는 지금의 상황과 미래에 대한 걱정이 앞섰던 당시의 심정을 로브레히트가 들려준다.

1989년 11월 12일: 서독으로

장벽이 무너진 후 수많은 동독 사람들이 서독을 방문하려 했다. 에두아르트 피들러 역시 장벽이 무너진 그 주 일요일 서독으로 향했는데, 자전거를 타고 자동차 행렬을 앞질러 헤센 주의 비첸하우젠을 찾았다.

1989년 11월: 첫 만남

장벽이 무너지고 모든 것이 빠르게 진행되었다. 동서독의 국경선이 순차적으로 열렸고, 수십년 동안 철조망을 사이에 두고 헤어졌던 사람들이 서로 만났다. 국경에 인접한 서독 지역에 살았던 로날트 군트라흐가 장벽이 무너지고 난 직후에 대해 이야기한다.