Frauen sind jung und schlank. Und sie reden über ihre Beziehung. Oder generell über Männer. Ein Stereotyp, das längst überwunden ist? Zum Internationalen Frauentag wirft Lena Maurer einen Blick auf die Diskriminierung von Frauen in der Filmindustrie.

Der Ton wird ein bisschen lauter. Das Licht, das während der Werbung noch grell leuchtete, wird gedimmt. Mit tosender Musik untermalt, kommt endlich der Vorspann des Kinofilms. Einmal kurz abschalten von der Welt da draußen. Einmal kurz den Alltag vergessen und in eine fiktionale Welt eintauchen, die für die nächsten zwei Stunden zum Lachen, zum Weinen, zum Nachdenken bringen soll. Doch so fiktional sich manche Kinobesucher*innen diese Welt vielleicht wünschen, so wenig frei ist auch Fiktion von gesellschaftlichen Strukturen. Und so ziehen sich Diskriminierungsformen durch den Film auf der Leinwand, der eigentlich „nur“ Unterhaltung verspricht. Dass die gezeigte Frau im Film weiß, jung und schlank ist und vor allem über Männer spricht, ist demnach kein Einzelfall, sondern hat System.Frauen vor der Kamera

Laut einer Studie der Universität Rostock aus dem Jahr 2021 wurden Hauptrollen in deutschen Kinofilmen zwischen 2017 und 2020 beinahe geschlechtergerecht verteilt. Nach wie vor werden laut dieser Studie Filmheldinnen allerdings vor allem jung und schlank gecastet. Ab dem Alter von 50 nimmt die Geschlechterparität dann rapide ab. Nur 30 Prozent der Hauptrollen über 50 werden von Frauen besetzt. Mehrgewichtige Darstellerinnen konnten in der Studie gar nicht identifiziert werden. Dafür wurde ein Viertel der Frauen als (sehr) dünn wahrgenommen – mehr als doppelt so viele wie ihre männlichen Kollegen.Und sobald es um die Abbildung von Menschen mit Migrationshintergrund geht, spiegelt das deutsche Kino nicht einmal annähernd die realistische Verteilung der Bevölkerung wider. Während zum Zeitpunkt der Datenerhebung circa ein Viertel der Menschen, die in Deutschland lebten, einen Migrationshintergrund hatten, wurden nur 15 Prozent der Protagonist*innen ein Migrationshintergrund zugeschrieben. Zudem gab es in dem untersuchten Sample lediglich zwei von 851 Personen in Hauptrollen, die sich als divers einordnen ließen.

Das Ganze bleibt nicht ohne Folgen. Denn das, was Menschen sehen und wahrnehmen, prägt ihre Auffassung von der Welt. Demnach führt auch ein Mangel an diversen Frauenbildern zu entsprechenden Leerstellen. „You can‘t be what you can‘t see“, meinte die afroamerikanische Menschenrechtlerin Marian Wright Edelman. Wörtlich übersetzt bedeutet das: „Was du nicht siehst, kannst du dir auch nicht vorstellen zu sein.“

Im Jahr 2019 hat die Kinderhilfsorganisation Plan International untersucht, inwieweit sich die mediale Darstellung von Frauen auf ihr Selbstverständnis und ihre Ambitionen auswirkt. Die über 10.000 befragten jungen Mädchen und Frauen aus aller Welt berichteten, dass sie sich von dem, was sie auf der Leinwand sehen, beeinflussen lassen. Dabei nahmen die Darstellerinnen laut den Befragten vor allem traditionellen Rollen ein. Sprich: Die Befragten sahen Frauen als Personen, die für den Haushalt zuständig sind oder als potenzielle Liebhaberinnen. Dabei wurden auch Frauen, die die Befragten als Vorbilder beschrieben, als schön, schlank und fürsorglich skizziert.

Frauen hinter der Kamera

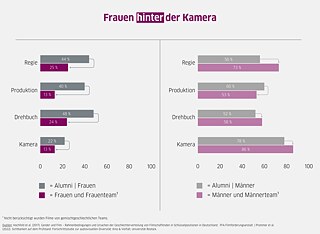

Dass Frauen häufig in traditionellen Rollenbildern zu sehen sind, kann auch daran liegen, dass hinter der Kamera vor allem Männer arbeiten. Wenn Frauen Regie führen, kam es laut der Studie der Universität Rostock deutlich seltener vor, dass die Protagonistinnen in den Filmen nur über ihre Partnerschaften sprachen. Zudem waren auf der Leinwand auch mehr Frauen zu sehen, wenn diese in kreativen Schlüsselpositionen vertreten waren und z. B. das Drehbuch schrieben oder den Film produzierten.Die Produktionsteams der untersuchten deutschen Kinofilme bestanden jedoch vor allem aus Männern. In Zahlen dargestellt: Nur in einem Viertel der Filme haben Frauen bzw. Frauenteams Regie geführt (2 Prozent gemischtes Team, 73 Prozent Mann bzw. Männerteam), nur 13 Prozent der Filme wurden von Frauen produziert (34 Prozent von gemischten Teams, 53 Prozent von Männern bzw. Männerteams). Auch im Bereich Drehbuch und Kamera sind es vor allem Männer, die an den Filmen gearbeitet haben. Etwas verwunderlich ist das schon: Obwohl fast genauso viele Frauen wie Männer Ausbildungsstudiengänge in verschiedenen Bereichen der Filmindustrie absolvieren, kommt das Potenzial für weibliche Beschäftigte in der Arbeitswelt nicht an. Männer sind hingegen überproportional in den jeweiligen Bereichen tätig.

Das Märchen von der Gleichberechtigung

„Es war einmal eine Frau. Sie war jung und schlank und suchte nach ihrer großen Liebe. Und so begann ihre Geschichte…“, wenn sie denn die Hauptrolle der Geschichte einnehmen darf. Ja, in Deutschland sind Frauen und Männer seit 1957 auf Papier gleichberechtigt. Dass es mit der Umsetzung noch hapert, zeigen nicht nur Initiativen wie Pro Quote Film, die sich seit 2014 für Geschlechtergerechtigkeit in der deutschen Filmszene einsetzen. Daneben gibt es noch zahlreiche andere Bündnisse, die sich alljährlich am 8. März, dem Internationalen Frauentag, für feministische Anliegen stark machen.Eine der neuesten Untersuchungen, vorgestellt bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin 2024, kommt zu dem Schluss, dass erst im Jahr 2041 wichtige Kreativpositionen in der deutschen Filmbranche geschlechtergleich besetzt sind, wenn man so weitermacht wie bisher. Da bleibt nur zu hoffen, dass sich der letzte Satz des Märchens, „und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende“, auf Diversität und Vielfältigkeit bezieht und nicht auf den Status Quo.

März 2024