Todo mundo conhece Judith Butler e Beyoncé. Mas nunca ouvimos falar de muitas mulheres que se empenharam pela equidade de direitos ao longo da história. Sete mulheres que você deveria conhecer.

Cinisca (aprox. 442 a.C. – ?)

Representação de Cinisca do ano de 1825

| Foto (detalhe): © CC0

É verdade que não sabemos se Cinisca via a si mesma como feminista, defensora dos direitos das mulheres ou ativista pela equidade de direitos. Provavelmente não, pois nem esses termos nem esses conceitos existiam na Grécia Antiga – apesar das reflexões que Platão, contemporâneo de Cinisca, fez sobre as relações de gênero em A república, fato pelo qual é considerado por algumas pessoas como protofeminista. O que sabemos é que a rica princesa de Esparta gostava tanto de corrida de cavalos que foi a primeira mulher a vencer os Jogos Olímpicos nessa categoria (396 a.C.). Como a participação de mulheres era oficialmente proibida, ela contratou homens para conduzir sua quadriga, ganhando assim a kotinos, a coroa de ramos de oliveira, pela vitória dos cavalos por ela treinados, pois conforme o regulamento da época, a vitória era concedida a quem os animais pertencessem. Quatro anos depois, ela repetiu o mesmo truque – e novamente não pôde estar presente no estádio. As pessoas escravizadas, os hilotas, tinham que efetuar todas as atividades cotidianas para a elite espartana da qual Cinisca fazia parte. Seu privilégio de praticar esporte, ao contrário de outras mulheres gregas, tinha portanto um alto custo. Autoconfiança era uma coisa que não lhe faltava. Certa vez ela mandou fazer estátuas de bronze dela mesma e de seus cavalos para o templo de Zeus em Olímpia. Sua inscrição anunciava que ela era a única mulher em toda a Hélade a ter ganhado a coroa. A vitória de Cinisca teve uma grande influência sobre suas compatriotas. Várias delas seguiram seu exemplo e também começaram a se dedicar à corrida de cavalos, como as vitoriosas Eurileone, Zeuxo, Timareta, Cássia e Bilistiche. Mas demoraria até o ano 1900 para que as mulheres pudessem participar oficialmente dos Jogos Olímpicos da Era Moderna – e, no início, isso só se aplicava a poucas disciplinas.

Representação de Cinisca do ano de 1825

| Foto (detalhe): © CC0

É verdade que não sabemos se Cinisca via a si mesma como feminista, defensora dos direitos das mulheres ou ativista pela equidade de direitos. Provavelmente não, pois nem esses termos nem esses conceitos existiam na Grécia Antiga – apesar das reflexões que Platão, contemporâneo de Cinisca, fez sobre as relações de gênero em A república, fato pelo qual é considerado por algumas pessoas como protofeminista. O que sabemos é que a rica princesa de Esparta gostava tanto de corrida de cavalos que foi a primeira mulher a vencer os Jogos Olímpicos nessa categoria (396 a.C.). Como a participação de mulheres era oficialmente proibida, ela contratou homens para conduzir sua quadriga, ganhando assim a kotinos, a coroa de ramos de oliveira, pela vitória dos cavalos por ela treinados, pois conforme o regulamento da época, a vitória era concedida a quem os animais pertencessem. Quatro anos depois, ela repetiu o mesmo truque – e novamente não pôde estar presente no estádio. As pessoas escravizadas, os hilotas, tinham que efetuar todas as atividades cotidianas para a elite espartana da qual Cinisca fazia parte. Seu privilégio de praticar esporte, ao contrário de outras mulheres gregas, tinha portanto um alto custo. Autoconfiança era uma coisa que não lhe faltava. Certa vez ela mandou fazer estátuas de bronze dela mesma e de seus cavalos para o templo de Zeus em Olímpia. Sua inscrição anunciava que ela era a única mulher em toda a Hélade a ter ganhado a coroa. A vitória de Cinisca teve uma grande influência sobre suas compatriotas. Várias delas seguiram seu exemplo e também começaram a se dedicar à corrida de cavalos, como as vitoriosas Eurileone, Zeuxo, Timareta, Cássia e Bilistiche. Mas demoraria até o ano 1900 para que as mulheres pudessem participar oficialmente dos Jogos Olímpicos da Era Moderna – e, no início, isso só se aplicava a poucas disciplinas.

Juana Inés de la Cruz (1648–1695)

Retrato de Juana Inés de la Cruz, de Miguel Cabrera, aprox. 1750

| Foto (detalhe): © CC0

Com três anos, ela aprendeu latim sozinha, com cinco, sabia fazer contas e, quando adolescente, dominava os princípios da lógica grega – Juana Inés de la Cruz, nascida em 1648, na Cidade do México, como filha ilegítima de um capitão espanhol e uma criolla (descendente de pessoas espanholas na América Latina) era definitivamente uma criança prodígio. Ela percebeu cedo que as mulheres eram limitadas devido à misoginia: aos 16 anos, suas tentativas de se vestir de homem para frequentar a Universidade do México não tiveram sucesso. Recusou vários pedidos de casamento e optou pela vida de freira, a fim de ter tempo suficiente para seus estudos – e transformar suas acomodações no convento em um salão intelectual. Em seus escritos, que ela também compôs na língua nativa náuatle, a estudiosa e poeta defendeu destemidamente o direito feminino à intelectualidade, apesar de suas superiores lhe terem constantemente ordenado que escrevesse exclusivamente sobre assuntos religiosos. Sua crítica à misoginia da época acabou levando a sua condenação pelo bispo de Puebla. Ela foi obrigada a vender sua coleção de livros e se limitar a cuidar de pessoas pobres, o que ocasionou sua contaminação com uma peste, que levou a seu falecimento com apenas 46 anos. Ficou esquecida durante séculos, até que o ganhador do Prêmio Nobel Octavio Paz dedicou um livro a ela, em 1989, o que levou à sua redescoberta como uma das mais antigas protofeministas.

Retrato de Juana Inés de la Cruz, de Miguel Cabrera, aprox. 1750

| Foto (detalhe): © CC0

Com três anos, ela aprendeu latim sozinha, com cinco, sabia fazer contas e, quando adolescente, dominava os princípios da lógica grega – Juana Inés de la Cruz, nascida em 1648, na Cidade do México, como filha ilegítima de um capitão espanhol e uma criolla (descendente de pessoas espanholas na América Latina) era definitivamente uma criança prodígio. Ela percebeu cedo que as mulheres eram limitadas devido à misoginia: aos 16 anos, suas tentativas de se vestir de homem para frequentar a Universidade do México não tiveram sucesso. Recusou vários pedidos de casamento e optou pela vida de freira, a fim de ter tempo suficiente para seus estudos – e transformar suas acomodações no convento em um salão intelectual. Em seus escritos, que ela também compôs na língua nativa náuatle, a estudiosa e poeta defendeu destemidamente o direito feminino à intelectualidade, apesar de suas superiores lhe terem constantemente ordenado que escrevesse exclusivamente sobre assuntos religiosos. Sua crítica à misoginia da época acabou levando a sua condenação pelo bispo de Puebla. Ela foi obrigada a vender sua coleção de livros e se limitar a cuidar de pessoas pobres, o que ocasionou sua contaminação com uma peste, que levou a seu falecimento com apenas 46 anos. Ficou esquecida durante séculos, até que o ganhador do Prêmio Nobel Octavio Paz dedicou um livro a ela, em 1989, o que levou à sua redescoberta como uma das mais antigas protofeministas.

Dolores Cacuango (1881–1971)

Escultura de madeira de Dolores Cacuango, em Olmedo, Equador

| Foto (detalhe): © Montserrat Boix/CC BY-SA 4.0

Aparentemente nada predestinava Dolores Cacuango a se tornar uma das ativistas políticas indígenas e feministas do Equador. Ela cresceu em condições muito precárias com seus pais indígenas, que, quase como escravos, tinham que trabalhar sem pagamento em uma hacienda. Das nove crianças dela, oito morreram ainda pequenas, devido à falta de higiene. Ela nunca aprendeu a ler e escrever, mas quando teve que trabalhar como serviçal para uma família abastada, Cacuango percebeu a discrepância entre as crianças dessa família e as de pais indígenas: enquanto era natural que descendentes de pessoas ricas fossem à escola, para sua comunidade a educação não era prevista. Assim, mais tarde, ela fundou as primeiras escolas bilíngues, onde crianças indígenas podiam ter aulas tanto em quíchua quanto em espanhol – e que foram fechadas pela Junta Militar em 1963, sob a alegação de que seriam encubadoras do comunismo. A própria Dolores era realmente uma comunista convicta, e, mesmo já idosa, foi presa devido a suas convicções. Em 1930, fez parte da liderança da greve laboral de três meses em Cayambé e, em 1944, juntamente com a ativista Tránsito Amaguaña, fundou a FEI, a primeira federação de indígenas do Equador, com o objetivo de lutar por seus direitos. Hoje, a ativista também conhecida como Mama Dulu é venerada por jovens indígenas e feministas em seu país.

Escultura de madeira de Dolores Cacuango, em Olmedo, Equador

| Foto (detalhe): © Montserrat Boix/CC BY-SA 4.0

Aparentemente nada predestinava Dolores Cacuango a se tornar uma das ativistas políticas indígenas e feministas do Equador. Ela cresceu em condições muito precárias com seus pais indígenas, que, quase como escravos, tinham que trabalhar sem pagamento em uma hacienda. Das nove crianças dela, oito morreram ainda pequenas, devido à falta de higiene. Ela nunca aprendeu a ler e escrever, mas quando teve que trabalhar como serviçal para uma família abastada, Cacuango percebeu a discrepância entre as crianças dessa família e as de pais indígenas: enquanto era natural que descendentes de pessoas ricas fossem à escola, para sua comunidade a educação não era prevista. Assim, mais tarde, ela fundou as primeiras escolas bilíngues, onde crianças indígenas podiam ter aulas tanto em quíchua quanto em espanhol – e que foram fechadas pela Junta Militar em 1963, sob a alegação de que seriam encubadoras do comunismo. A própria Dolores era realmente uma comunista convicta, e, mesmo já idosa, foi presa devido a suas convicções. Em 1930, fez parte da liderança da greve laboral de três meses em Cayambé e, em 1944, juntamente com a ativista Tránsito Amaguaña, fundou a FEI, a primeira federação de indígenas do Equador, com o objetivo de lutar por seus direitos. Hoje, a ativista também conhecida como Mama Dulu é venerada por jovens indígenas e feministas em seu país.

Rokeya Sakhawat Hossain (1880–1932)

Rokeya Sakhawat Hossain

| Foto (detalhe): © CC0

Rokeya Sakhawat Hossain, mais conhecida como Begum Rokeya, foi uma pioneira do feminismo em Bengala. Em 1909, fundou a primeira escola para meninas islâmicas em Bhagalpur, que transferiu dois anos depois para Calcutá; em 1916, fundou a Anjuman-e-Khawateen-e-Islam, a Associação das Mulheres Islâmicas. Além de seu empenho pela educação das mulheres, pela qual ela chegava a ir de porta em porta para convencer as famílias muçulmanas a mandar suas filhas para a escola, ela escreveu algumas das primeiras histórias feministas de ficção científica. Dez anos antes de Charlotte Perkins Gilman publicar nos EUA sua utopia feminista Terra das mulheres, Rokeya, que também compunha ensaios, escreveu O sonho de Sultana. Nele, os papéis clássicos de gênero são invertidos – as mulheres estão no domínio com o auxílio de tecnologias como veículos voadores, energia solar e controle do clima. A história visionária também não é desprovida de humor: o tempo de trabalho pôde ser limitado a duas horas, uma vez que os homens anteriormente desperdiçavam seis horas do seu turno fumando. Todo ano, no dia 9 de dezembro, seu aniversário, Bangladesh comemora o “Dia de Begum Rokeya”.

Rokeya Sakhawat Hossain

| Foto (detalhe): © CC0

Rokeya Sakhawat Hossain, mais conhecida como Begum Rokeya, foi uma pioneira do feminismo em Bengala. Em 1909, fundou a primeira escola para meninas islâmicas em Bhagalpur, que transferiu dois anos depois para Calcutá; em 1916, fundou a Anjuman-e-Khawateen-e-Islam, a Associação das Mulheres Islâmicas. Além de seu empenho pela educação das mulheres, pela qual ela chegava a ir de porta em porta para convencer as famílias muçulmanas a mandar suas filhas para a escola, ela escreveu algumas das primeiras histórias feministas de ficção científica. Dez anos antes de Charlotte Perkins Gilman publicar nos EUA sua utopia feminista Terra das mulheres, Rokeya, que também compunha ensaios, escreveu O sonho de Sultana. Nele, os papéis clássicos de gênero são invertidos – as mulheres estão no domínio com o auxílio de tecnologias como veículos voadores, energia solar e controle do clima. A história visionária também não é desprovida de humor: o tempo de trabalho pôde ser limitado a duas horas, uma vez que os homens anteriormente desperdiçavam seis horas do seu turno fumando. Todo ano, no dia 9 de dezembro, seu aniversário, Bangladesh comemora o “Dia de Begum Rokeya”.

Inji Aflatoun (1924–1989)

Inji Aflatoun

| Foto (detalhe) © Fair Use / Wikipedia

O que pode atormentar tanto uma menina de família rica? É o que deve ter se perguntado o público contemporâneo ao ver as primeiras pinturas surrealistas de Inji Aflatoun. A resposta é: sua própria classe, contra qual se rebelava a pintora e defensora dos direitos das mulheres nascida em uma tradicional família muçulmana, em 1924, no Cairo. Ela descobriu o marxismo no Lycée Français de sua cidade natal e, mais tarde, aderiu a uma organização comunista de jovens. Por volta dos 25 anos, já havia escrito panfletos populares como Thamanun milyun imraa ma’ana (80 milhões de mulheres conosco) e Nahnu al-nisa al-misriyyat (Nós, mulheres egípcias), nos quais conecta sua análise do sexismo com a do classismo e coloca os dois no contexto da opressão imperialista. De 1959 a 1963, durante a perseguição do presidente Gamal Abdel Nasser a comunistas, foi parar até na cadeia. Enquanto, no início, ela pintava sobretudo retratos em um estilo influenciado pelo cubismo e o surrealismo, na cadeia ela se dedicou à pintura de paisagens. Deu sequência a esses temas depois de libertada. Especialistas em História da Arte supõem que sua intenção fosse contrapor luz e vastidão aos limites da prisão e da situação política. Hoje suas obras podem ser vistas em museus e coleções particulares no mundo inteiro.

Inji Aflatoun

| Foto (detalhe) © Fair Use / Wikipedia

O que pode atormentar tanto uma menina de família rica? É o que deve ter se perguntado o público contemporâneo ao ver as primeiras pinturas surrealistas de Inji Aflatoun. A resposta é: sua própria classe, contra qual se rebelava a pintora e defensora dos direitos das mulheres nascida em uma tradicional família muçulmana, em 1924, no Cairo. Ela descobriu o marxismo no Lycée Français de sua cidade natal e, mais tarde, aderiu a uma organização comunista de jovens. Por volta dos 25 anos, já havia escrito panfletos populares como Thamanun milyun imraa ma’ana (80 milhões de mulheres conosco) e Nahnu al-nisa al-misriyyat (Nós, mulheres egípcias), nos quais conecta sua análise do sexismo com a do classismo e coloca os dois no contexto da opressão imperialista. De 1959 a 1963, durante a perseguição do presidente Gamal Abdel Nasser a comunistas, foi parar até na cadeia. Enquanto, no início, ela pintava sobretudo retratos em um estilo influenciado pelo cubismo e o surrealismo, na cadeia ela se dedicou à pintura de paisagens. Deu sequência a esses temas depois de libertada. Especialistas em História da Arte supõem que sua intenção fosse contrapor luz e vastidão aos limites da prisão e da situação política. Hoje suas obras podem ser vistas em museus e coleções particulares no mundo inteiro.

Ruth Bleier (1923–1988)

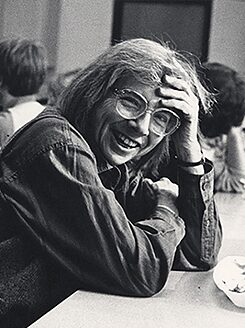

Ruth Bleier

| Foto (detalhe): © CC0 / NIH National Library of Medicine

Será que a ciência é sempre objetiva? A neurofisiologista estadunidense Ruth Bleier não acreditava nisso e, em seu trabalho, provou de forma impressionante que as fundamentos da biologia estavam impregnados de clichês de gênero. Filha de imigrantes da Rússia, ela trabalhou como médica no centro pobre de Baltimore, até que, devido a seu apoio ao Movimento dos Direitos Civis, foi considerada pelo governo como “antiamericana” e não pôde mais exercer sua profissão. Em vez disso, começou a se especializar em neurofisiologia e, em seu novo emprego na Universidade de Wisconsin-Madison, promoveu, entre outros, o estabelecimento dos Estudos da Mulher. Em meados dos anos 1980, publicou duas obras sobre as suposições estereotipadas de gênero na biologia: Science and Gender: A Critique of Biology and Its Theories on Women (Ciência e gênero: uma crítica da biologia e suas teorias sobre as mulheres, 1984) e Feminist Approaches to Science (Abordagens feministas da ciência, 1986). Após o fim de seu casamento, assumiu-se como lésbica e apoiou o restaurante simpatizante de lésbicas Lysistrata, bem como a livraria A Room of One’s Own, ambos em Madison. Junto com sua parceira Elizabeth Karlin, lutou pelo direito ao aborto antes de sucumbir ao câncer aos 64 anos de idade.

Ruth Bleier

| Foto (detalhe): © CC0 / NIH National Library of Medicine

Será que a ciência é sempre objetiva? A neurofisiologista estadunidense Ruth Bleier não acreditava nisso e, em seu trabalho, provou de forma impressionante que as fundamentos da biologia estavam impregnados de clichês de gênero. Filha de imigrantes da Rússia, ela trabalhou como médica no centro pobre de Baltimore, até que, devido a seu apoio ao Movimento dos Direitos Civis, foi considerada pelo governo como “antiamericana” e não pôde mais exercer sua profissão. Em vez disso, começou a se especializar em neurofisiologia e, em seu novo emprego na Universidade de Wisconsin-Madison, promoveu, entre outros, o estabelecimento dos Estudos da Mulher. Em meados dos anos 1980, publicou duas obras sobre as suposições estereotipadas de gênero na biologia: Science and Gender: A Critique of Biology and Its Theories on Women (Ciência e gênero: uma crítica da biologia e suas teorias sobre as mulheres, 1984) e Feminist Approaches to Science (Abordagens feministas da ciência, 1986). Após o fim de seu casamento, assumiu-se como lésbica e apoiou o restaurante simpatizante de lésbicas Lysistrata, bem como a livraria A Room of One’s Own, ambos em Madison. Junto com sua parceira Elizabeth Karlin, lutou pelo direito ao aborto antes de sucumbir ao câncer aos 64 anos de idade.

Maaliaaraq Vebæk (1917–2012)

Maaliaaraq Vebæk, 1982

| Foto (detalhe): © Hans-Erik Rasmussen / Fair Use

O primeiro romance de uma escritora da Groenlândia foi publicado apenas em 1981. O conteúdo de Búsime nâpíneĸ (A história de Katrine) explica por que tivemos que esperar tanto pelo livro: a estreia de Mâliâraq Vebæk, filha do poeta e catequista groenlandês Josva Kleist e educada em grande parte na Dinamarca, aborda as relações de poder entre a Dinamarca e sua colônia por meio da história de uma mulher. Louise, uma jovem groenlandesa, conhece um artesão dinamarquês que está a trabalho em seu país e vai com ele para a Dinamarca. Mas ela percebe logo que, por causa de seu gênero e de sua origem, nunca será reconhecida ali com equidade. Ela conhece uma compatriota, Katrine, que acaba se suicidando como consequência dessa exclusão. Em 1992, foi publicada a continuação do livro, que aborda a vida da filha de Katrine e o racismo por ela enfrentado. O terceiro volume planejado nunca chegou a se concretizar. Vebæk, que voltou à Groenlândia depois de formada, mas passou mais tarde muito tempo na Dinamarca com seu marido dinamarquês, a quem também assistia em seus estudos antropológicos, também trabalhava como tradutora e crítica literária, em paralelo a sua movimentada carreira literária. Em 1990, publicou o livro Navaranaaq og andre – uma história das mulheres groenlandesas.

Maaliaaraq Vebæk, 1982

| Foto (detalhe): © Hans-Erik Rasmussen / Fair Use

O primeiro romance de uma escritora da Groenlândia foi publicado apenas em 1981. O conteúdo de Búsime nâpíneĸ (A história de Katrine) explica por que tivemos que esperar tanto pelo livro: a estreia de Mâliâraq Vebæk, filha do poeta e catequista groenlandês Josva Kleist e educada em grande parte na Dinamarca, aborda as relações de poder entre a Dinamarca e sua colônia por meio da história de uma mulher. Louise, uma jovem groenlandesa, conhece um artesão dinamarquês que está a trabalho em seu país e vai com ele para a Dinamarca. Mas ela percebe logo que, por causa de seu gênero e de sua origem, nunca será reconhecida ali com equidade. Ela conhece uma compatriota, Katrine, que acaba se suicidando como consequência dessa exclusão. Em 1992, foi publicada a continuação do livro, que aborda a vida da filha de Katrine e o racismo por ela enfrentado. O terceiro volume planejado nunca chegou a se concretizar. Vebæk, que voltou à Groenlândia depois de formada, mas passou mais tarde muito tempo na Dinamarca com seu marido dinamarquês, a quem também assistia em seus estudos antropológicos, também trabalhava como tradutora e crítica literária, em paralelo a sua movimentada carreira literária. Em 1990, publicou o livro Navaranaaq og andre – uma história das mulheres groenlandesas.

Links relacionados

Junho de 2022