Interview

Margaretha Holmqvist

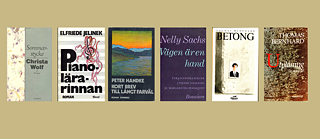

Sie hat vier deutschsprachige Nobelpreisträger*innen und Schriftsteller*innen wie Thomas Bernhard und Christa Wolf ins Schwedische übersetzt. Margaretha Holmqvist ist eine der großen literarischen Übersetzerinnen Schwedens, ein Vorbild und eine Mentorin für mehrere Generationen von Übersetzerkolleg*innen. Als kämpferische Vorsitzende der Sektion Übersetzung des schwedischen Schriftstellerverbandes setzte sie sich zudem viele Jahre lang für Arbeitsbedingungen und Vergütung von Übersetzer*innen ein.

Margaretha Holmqvist war auch dabei, als 1963 das Goethe-Institut in Schweden eröffnet wurde und ist Initiatorin der sogenannten „Goethe-Treffen“, bei denen sich Übersetzer*innen zum Gedankenaustausch und zur Diskussion von Übersetzungsfragen trafen. Viking Peterson vom Goethe-Institut erreicht sie telefonisch für ein Gespräch über den Wandel im Übersetzerberuf und Erinnerungen an die ersten Jahre des Goethe-Instituts in Schweden.

Wie bist du Übersetzerin für deutsche Literatur geworden?

Es war reiner Zufall, dass ich Übersetzerin geworden bin! Mein Mann und ich zogen 1950 nach Schweden. In einer Stockholmer Kneipe lernten wir eine Verlagslektorin von Almqvist & Wiksell kennen, die mich beim Abendessen plötzlich fragte, ob ich übersetzen wolle. Ich hatte schon einige Filmsynopsen aus dem Finnischen gemacht und einige Klassiker übersetzt, allerdings unter dem Namen meines Mannes (Bengt Holmqvist, Anm. d. Red.).

Irgendwann habe ich dann angefangen, aus dem Deutschen zu übersetzen. Dann bekam ich mehr und mehr Aufträge und wurde in der Übersetzerabteilung des schwedischen Schriftstellerverbandes aktiv. Aber ich habe mich nie um eine Stelle als Übersetzerin beworben, ich habe immer auf Bestellung gearbeitet.

Das literarische Übersetzen hat in letzter Zeit einige Aufmerksamkeit erhalten. Es wird immer üblicher, dass der Name des Übersetzers auf der Vorderseite des Buches abgedruckt wird, es gibt Themenhefte über übersetzte Literatur, und die Übersetzer selbst wurden als "versteckte Götter" bezeichnet. Wie hat sich deiner Meinung nach die Wahrnehmung der literarischen Übersetzung verändert, seit du in den 1950er Jahren mit dem Übersetzen begonnen hast?

Als ich mit dem Übersetzen begann, gab es natürlich eine ganz andere Sicht auf den Übersetzerberuf. Vieles hat sich verbessert, aber wir Übersetzer waren immer von den Verlegern abhängig und auch heute noch gibt es unter ihnen solche, die nicht wirklich verstehen, was es bedeutet, zu übersetzen - die denken, dass eine gute Übersetzung nicht so wichtig ist. Die Verleger sind nicht immer unsere Freunde. Früher waren die Übersetzungshonorare kaum im Budget der Verlage enthalten, und in der Anfangszeit musste man fast darum kämpfen, bezahlt zu werden, so groß war die Überlegenheit der Verleger*innen! Als Vorsitzende der Übersetzersektion des Schriftstellerverbandes habe ich an vielen Verhandlungen zwischen Übersetzern und Verlegern teilgenommen und gesehen, wie schwierig es sein kann, eine Einigung mit ihnen zu erzielen.

Lass uns ein wenig mehr über deine Zeit als Vorsitzende der Übersetzerabteilung des schwedischen Autorenverbands sprechen. Du hast viel für die Professionalisierung des Übersetzerberufs in Schweden getan. Was waren die größten Herausforderungen in der Arbeit des Verbandes während deiner Zeit als Vorsitzender? Was war der größte Erfolg?

Als wir über neue Vereinbarungen verhandelten, mussten wir Druck auf die Verlage ausüben, und ich erinnere mich, dass die anderen in der Gewerkschaft ziemlich zurückhaltend waren - unsere Anwälte zum Beispiel. Wir mussten für die von uns geleistete Arbeit besser bezahlt werden. Ich habe immer Beispiele gegeben, wie unzumutbar die Situation war. Eine unserer Übersetzerinnen hatte eine Übersetzung angefertigt und war nie dazu gekommen, sie abzutippen - man muss sie abtippen, wenn man eine Übersetzung einreicht – also gab sie sie an eine Schreibkraft weiter. Die Schreibkraft kostete mehr, als sie für die Übersetzung bekam. Einige Leute waren verärgert, als sie das hörten. Aber wir mussten den Verlegern klarmachen, dass sie den Übersetzern zumindest ein angemessenes Einkommen bieten müssen. Das war harte Arbeit, wirklich!

Außerdem haben wir erreicht, dass Übersetzer das Recht haben, den Text noch einmal zu überprüfen, nachdem er an den Verlag geschickt wurde. Wenn der Verlag die Übersetzung beispielsweise ablehnt, hat der Übersetzer das Recht, sie noch einmal zu überprüfen. Es kam häufig vor, dass die Verlage dies übergingen und einfach einen anderen Übersetzer mit dem Auftrag beauftragten. Das hätte bedeutet, dass man kein Honorar für die Übersetzung erhalten hätte. Ein Autor hingegen hat viele Anläufe - der Text wird mehrmals zwischen den Redakteuren hin- und hergeschickt. Für die Übersetzer galt das nicht. Das ist nur eines von vielen Dingen, über die wir verhandeln mussten.

In deiner Zeit als Vorsitzende hast du betont, dass Übersetzer*innen ein stärkeres berufliches Bewusstsein haben müssen, mehr Solidarität mit ihren Kolleg*innen zeigen und das Übersetzen nicht als Hobby betrachten sollten. War es schwierig, alle Übersetzer*innen für dieses Anliegen zu gewinnen?

Am Anfang, als ich übersetzte, bekam ich 50 SEK für ein Blatt, und ich habe eine Umfrage gestartet, bei der die Leute anonym ihre Vergütung angeben konnten. Einige Übersetzer - wie Per Erik Wahlund und Sven Stolpe - waren sehr wütend darüber und hielten das für das Unverschämteste und Frechste, was man sich vorstellen kann! Sie sprachen einfach nicht über Geld. Sie haben über Übersetzerfragen gesprochen, aber nie über die Frage der Vergütung.

Es ist immer einfacher, seine Kollegen bei einer Verhandlung zu vertreten, als allein für seine Sache zu kämpfen. Ich habe versucht, meine Übersetzerkollegen davon zu überzeugen.

Mit der Zeit wurden die Dinge besser, und die Leute wussten besser, was sie in Bezug auf die Vergütung verlangen sollten. Es gab ein paar Ausnahmen. Sogar eine ältere Übersetzerin sagte, dass sie gerne für das Übersetzen bezahlen würde. Es war eine andere Generation von Übersetzern, die das Übersetzen eher als eine soziale Tätigkeit ansahen und sich darüber beschwerten, dass das Übersetzen kommerzieller geworden sei.

Du bist die Initiatorin der Übersetzertreffen, die viele Jahren am Goethe-Institut stattfanden, auch bekannt als "Goethe-Treffen". Wie ist es dazu gekommen?

Mein Mann und ich waren mit Karin Hillebrand (Leiterin des Instituts in Schweden von 1976 bis 1982) gut befreundet. Ich war auf der Suche nach einem Ort, an dem sich Übersetzer treffen und über das Übersetzen sprechen konnten, und fragte Karin, ob wir ins Goethe-Institut kommen könnten. Es war eine große Erleichterung, als Karin anrief, um zu sagen, dass sie ein Treffen im Institut für uns organisiert hatte. Das sprach sich schnell herum, und Übersetzer aus anderen Sprachen wurden bald neidisch auf unsere Situation. Auf dem Höhepunkt der Entwicklung hatten die anderen großen europäischen Sprachen ähnliche Treffen in ihren jeweiligen Kulturinstituten.

Belletristik zu übersetzen bedeutet, das Werk eines Autors einem neuen Leserkreis zugänglich zu machen. In deiner Laufbahn als Übersetzerin hast du zahlreiche deutschsprachige Werke von Nelly Sachs, Peter Handke, Christa Wolf und Heinrich Böll ins Schwedische übertragen, um nur einige zu nennen. Siehst du dich in deiner Rolle als Übersetzerin auch als Vermittlerin von Literatur?

Wir dürfen auch Thomas Bernhard nicht vergessen. Aber ja, es ist so geworden! Ich habe es zumindest geschafft, eine Reihe von Autoren in Schweden bekannt zu machen. Ich habe auch viele Klassiker übersetzt - sowohl Goethe als auch Schiller, aber ich habe nie etwas übersetzt, das ich empfohlen habe, sondern nur auf Wunsch der Verlage. Manchmal reicht es aus, ein paar Autoren zu erwähnen, wenn man Glück hat, werden sie dann übersetzt. Grass, Böll, Johnson, Enzensberger und viele andere aus Westdeutschland wurden ins Schwedische übersetzt.

Was die ostdeutsche Literatur anbelangt, so haben Ulrika Wallenström, die ich als "mein Übersetzerkind" bezeichne, und ich mehrere Reisen nach Ostdeutschland unternommen - manchmal gemeinsam, manchmal getrennt. In Ostdeutschland trafen wir jedoch weder Übersetzerkollegen noch Autoren, die wir übersetzt hatten. Gelegentlich konnten wir einen einzelnen Autor treffen, aber im Geheimen! Ich erinnere mich zum Beispiel an ein geplantes Treffen mit Christa Wolf und einigen anderen von uns übersetzten Autoren, zu dem niemand erschien.

Wir hatten eine Liste mit Personen eingereicht, die wir während unseres Besuchs treffen wollten - Autoren, die wir übersetzt hatten. Die Liste ging über den damaligen schwedischen Botschafter in Ostdeutschland, Henrik Liljegren, an das Innenministerium der DDR. Als das eigentliche Treffen stattfand, tauchten eine Menge Leute auf, die sich als Übersetzer ausgaben, aber praktisch nur Beamte waren. Als ich fragte, wo denn die Übersetzer seien, bekam ich die Antwort: „Sie haben für so etwas keine Zeit, sie sind nur am Übersetzen interessiert.“

Sie wussten ja, dass ich Vorsitzende der Sektion Übersetzung des Schriftstellerverbandes war und wollten natürlich, dass wir unsere Kräfte bündeln und aktivere Kontakte pflegen. Ich habe sie sofort abgewiesen! Wir waren völlig unterschiedlich organisiert - ich habe diesen Beamten einfach gesagt: Ihr seid staatlich organisiert, unser Verband ist völlig privat und in keiner Weise vom Staat abhängig. Es gab also keine offiziellen Beziehungen zur DDR.

Viele Jahre später habe ich Christa Wolf gefragt, warum sie nicht zu dem Treffen erschienen ist – sie hatte nicht einmal gewusst, dass es ein Treffen gab!

Zum Schluss noch eine Frage, die nicht direkt mit der Übersetzung zu tun hat. Du hast viele Jahre lang das Kulturprogramm des Goethe-Instituts hier in Schweden besucht und daran teilgenommen. Hast du eine besondere Erinnerung an das Goethe-Institut, die du gerne teilen möchtest?

Ich war so viele Jahre dort und habe an so vielen Treffen teilgenommen... es ist schwer, eine bestimmte Erinnerung auszuwählen. Ich erinnere mich an den ersten Institutsleiter Klaus Schulz (Institutsleiter 1963–1965) und an die Eröffnung des Instituts am Narvavägen.

In den 60er Jahren war es eine andere Zeit. Der Krieg war noch sehr präsent - auch wenn niemand darüber sprach. Keiner der Deutschen hatte etwas von der Judenverfolgung im Nationalsozialismus gesehen oder erlebt, behaupteten sie. Niemand fragte, was ihre Eltern in den Kriegsjahren getan hatten - nicht ein einziger hatte überhaupt einen Juden gesehen oder getroffen!

Einige hatten sicherlich eine Vergangenheit, über die sie nicht sehr laut sprechen wollten. Der damalige westdeutsche Botschafter in Schweden, von Schmoller, war zum Beispiel ein hochrangiger Beamter in Nazi-Deutschland gewesen, was erst nach einiger Zeit bekannt wurde (Gustav von Schmoller war 1964–68 Botschafter in Schweden, Anm. d. Red.).

Von Seiten des Goethe-Instituts erinnere ich mich jedoch an einen aufrichtigen Wunsch, Verantwortung für die Vergangenheit zu übernehmen und eine Erneuerung zu präsentieren. Es herrschte ein Geist der Wiedergutmachung. Besonders von Klaus Schulz und seiner Frau Anne, die Nelly Sachs den Hof machten. Sie kümmerten sich um sie und sie wurde ein Teil ihrer Familie. Im Kreis um Nelly Sachs kam ich auch zum ersten Mal mit dem Goethe-Institut in Kontakt.

Dann kamen andere Institutsleiter wie Egon Dahinten und Karin Hillebrand und ich hatte viel Kontakt mit ihnen. Ich war sehr beeindruckt vom Kulturprogramm, das organisiert wurde. Ich erinnere mich an einen Abend, an dem Peter Handke in Stockholm zu Besuch war und wir in einen Streit gerieten, weil ich zufällig eine andere Meinung als er über einen jungen deutschen Schriftsteller hatte, den ich für manieriert hielt. Handke war so wütend... Es gab unzählige Abende dort, und leider ist es schwierig, alle Erinnerungen zu trennen. Was man sagen kann, ist, dass das Goethe-Institut immer großzügig war, mit vielen Einladungen.

Als ich das Amt als Vorsitzende der Übersetzersektion abgab, wurden meine Besuche im Goethe-Institut leider seltener. Ich bin nicht mehr so oft zu unseren Übersetzertreffen gegangen - andere gute Übersetzer wie Aimée Delblanc haben das übernommen. Ich muss sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich diese Treffen von Anfang an mitorganisiert habe. Sie waren unglaublich wichtig für uns Übersetzer. Man saß da und tauschte Ideen und verschiedene Übersetzungen aus, und dann fiel einem plötzlich eine passende Formulierung ein, das erlösende Wort! Eine Zeit lang fühlte sich das Goethe-Institut wie eine zweite Heimat an. Es war vielleicht die schönste Zeit in meinem Leben.