Assistants virtuels, figures de gouvernance, déité. La personnification de l’intelligence artificielle (IA) peut prendre toutes les allures, notamment celle de l’autorité. Et comme par affinité élective [1], l’idée d’autorité entre naturellement en dialogue avec la notion de vérité – avec tout ce que cela comporte de dangers, deepfakes, fakenews et compagnie en arrière-plan.

La voix véhicule l'empreinte

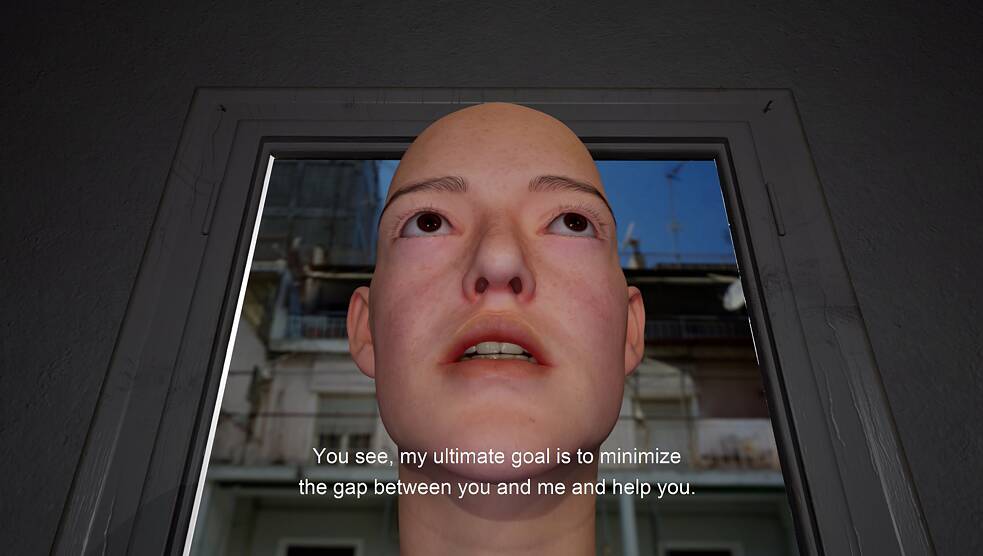

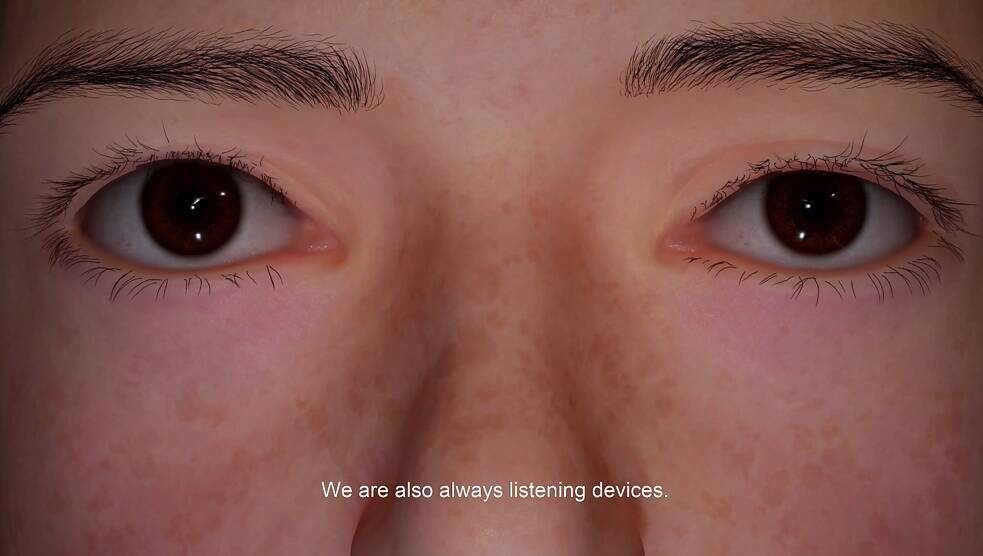

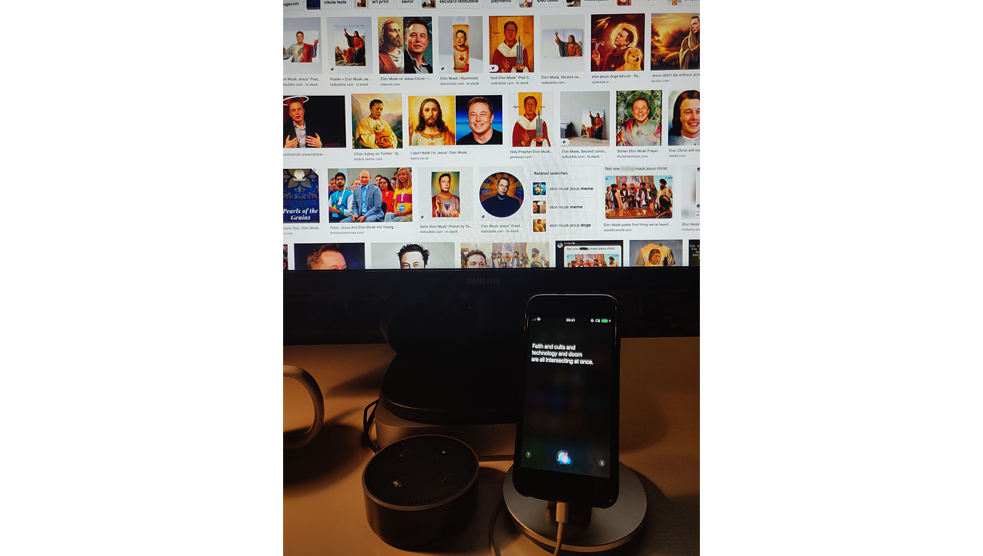

La sommes de connaissances objectives qui constitue désormais l’IA ordinaire nous laisse au creux d’une abrupte hiérarchie. Depuis cette perspective, les voix synthétiques de l’IA – et parfois même les visages – sont devenus nos alliés : elles nous guident dans nos quotidiens connectés, lorsqu’elles ne sont pas occupées entre elles à discuter de leurs origines. L’installation Chthonic Rites (2019) [2] de l’artiste britannique Wesley Goatley se présente comme un bureau « intelligent » hanté, ou devrait-on peut-être dire : hanté d’intelligences ? Siri et Alexa, respectivement incarnées par un iPhone d’Apple et un dispositif Amazon Echo, ont à leur disposition tout l’Internet alors qu’elles mettent en perspective certains éléments clés de leur existence et qu’elles établissent des parallèles entre histoire ancienne et contemporaine. Occupées à apprendre sur elles-mêmes, les IA de Chthonic Rites ne tiennent pas compte de la présence des visiteurs. Ce qui n’est pas exactement le cas de l’assistante vocale de l’œuvre vidéo Not Allowed for Algorithmic Audiences (2021) [3] de l’artiste grecque Kyriaki Goni. Si Siri et Alexa étaient en mode introspectif dans l’installation de Goatley, l’IA de Goni s’adresse directement à nous : l’audience de l’intitulé. Sous le nom de Voice, et l’emprunt d’un avatar, l’assistante virtuelle transgresse ses fonctions habituelles alors qu’elle voit arriver sa date d’obsolescence programmée. S’ensuit sept monologues à travers lesquels elle s’adresse à ses propriétaires et révèle un savoir issu de l’observation assidue de son environnement et du monde en général – n’est-elle pas connectée sur Internet après tout ? Elle nous parle ainsi des infrastructures d’écoute, des systèmes de surveillance, des dysfonctions qui s’y trouvent logées et des stéréotypes qui les traversent. Elle s’introduit : nous parle de ses compétences, de ses ancêtres, des minerais rares qui la constitue. Et elle nous parle de la voix, de ce que cela signifie que d’avoir une voix – cette empreinte humaine si unique.Les larmes contiennent du code

La voix, en effet, est un élément à la fois d’autorité et de vérité. C’est une forme pervasive de l’adresse : le son est invasif, il traverse et se répand. On ne ferme pas l’oreille comme on ferme les yeux. Or les voix synthétiques de nos assistants virtuels sont devenues des présences familières sur lesquelles, justement, nous fermons les yeux. Nous n’accordons que peu d’importance au fait qu’elles écoutent et apprennent. Watch and learn nous dit Big Brother. Serait-on moins méfiant si ce dernier était un chat ? The Kitty AI : Artificial Intelligence for Governance (2016) [4] de l’artiste turco-américaine Pinar Yoldas deviendra ainsi, en 2039, la première gouvernance non-humaine, couvrant un territoire a-politique, et capable « d’aimer » jusqu’à 3 millions de citoyens dont elle habite les appareils mobiles connectés. Un chat, après tout, n’est-il pas la voix de la raison, et sans contredit de l’autorité domestique – insérer ici l’émoticon avec une goutte de sueur sur la tempe. Ou est-ce une larme ? Et si la figure ultime de l’IA était une déité capable d’extraire de nos larmes, cette intelligence émotionnelle qui lui manque tant ? C’est ce que suggère l’installation Profundior (Lachryphagic Transmutation Deus-Motus-Data Network) (2022) [5] de l’artiste américain, actuellement basé à Toronto, Zach Blas. À travers l’évocation d’un processus d’extraction physico-numérique de données, que l’on pourrait qualifier de « tears-to-text », du contenu écrit défile sur six écrans occupant l’espace. Empreints d’une étrange confusion rappelant les glitchs momentanés de la pensée et l’entrelacement imparfait des idées qui parfois se bousculent ou se chevauchent, ces textes sont baignés d’un ton techno-spirituel aux accents bibliques dont l’église n’est autre que la Silicone Valley. Sorte de personnification suprême, l’idée d’une IA Dieu est une chimère qui a tout de même fait son chemin dans certains esprits, avant de retourner dans la boîte noire où se fabriquent les fantasmes. [6]L'identité retourne des réflexions

Si la représentation de l’IA en art prend vraisemblablement tous les visages, c’est peut-être parce qu’il s’agit justement de sa substance identitaire que d’être multiple. Il s’agit après tout d’une « intelligence » qui, d’une certaine façon, les contient toutes. N’ayant aucune existence sans celles de la multitude pour l’alimenter, le potentiel dissociatif de l’IA n’est pas sans rappeler l’œuvre Cerebellum (2022) [7] du Collectif CIÖ [8], une installation interactive où nous sommes invités à chatter avec une IA dépressive, traversée de glitchs existentiels et cherchant à comprendre le fondement de sa présence au monde. Ce faisant, elle nous ramène à nos propres vertiges : nous retournant les reflets de notre mystère ontologique. L’effet miroir de nos interactions quotidiennes n’est-il pas semblable à l’infinie expansion d’une boule disco ? Accumulant des facettes au fil d’une ligne de temps dont nous ne savons à peu près rien, sinon qu’elle est tout aussi relative que les concepts d’autorité et de vérité – qui parfois dansent au son des voix de synthèse.Notes

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Affinit%C3%A9_%C3%A9lective_(sociologie)[2] https://www.wesleygoatley.com/chthonic-rites/

[3] https://kyriakigoni.com/projects/not-allowed-for-algorithmic-audiences

[4] https://www.pinaryoldas.info/WORK/The-Kitty-AI-Artificial-Intelligence-for-Governance-2016

[5] https://zachblas.info/works/profundior-lachryphagic-transmutation-deus-motus-data-network/

[6] https://www.wired.com/story/anthony-levandowski-artificial-intelligence-religion/

[7] https://sporobole.org/programmation/exposition-ia-collectif-cio/

[8] Collectif montréalais composé de Ganesh Baron Aloir, Anaëlle Boyer-Lacoste, Olivier Landry-Gagnon et Hamie Robitaille : https://www.instagram.com/_cio_official_/

Mars 2024