Artikel - Lucy Rose Sollitt

Die „Dritte Quantenrevolution“

In den vergangenen Wochen bin ich in die Welt der sich rasant entwickelnden Quantentechnologien abgetaucht und habe mich mit der Historie, den Anwendungen und der Geopolitik einer Materie auseinandergesetzt, von der häufig im Zusammenhang mit einer „Dritten Quantenrevolution“ gesprochen wird [1]. Unterstützung erhielt ich dabei von der Künstlerin und Quantenphysikerin Libby Heaney, und einer Reihe weiterer Expert*innen dieses Fachgebiets. Wichtige Fortschritte mit Quantencomputern und verwandten Technologien wie dem Quanteninternet, Sensoren und hochpräzisen Geräten sollen eine neue Welle industrieller Anwendungen mit sich bringen: von der Weiterentwicklung traditioneller Verschlüsselungsmethoden und modernen Kampfmitteln bis hin zu neuen Ökomaterialien und exponentiellen Fortschritten im Bereich der Medizin.

Das vorherrschende Narrativ

Trinity Site Obelisk National Historic Landmark – im Gedenken an die weltweit erste Kernwaffenexplosion am 16. Juli 1945 in Trinity, New Mexico. Das Trinity-Testgelände wurde als unbewohnt deklariert, allerdings lebten 19.000 Ureinwohner*innen in der näheren Umgebung dieses indigenen Lands. Bild über Samat Jain, Flickr

| © Samat Jain: Flickr

Das Wettrennen um die Entwicklung der Quantentechnologien hat begonnen. Heute kommt es mehr denn je darauf an, welche Vorstellungen und Hypothesen dieses Rennen bestimmen. Die Technologie des Quantencomputing, die im Mittelpunkt dieser rasanten Entwicklung steht, wird möglicherweise schon in 5-10 Jahren vollständig skalierbar und fehlertolerant sein. Mit ihrer endgültigen Einsatzbereitschaft werden Quantencomputer die Rechenleistung, Kraft und Geschwindigkeit des technologischen Wandels der heutigen Zeit bei weitem übertreffen [2]. Es wird davon ausgegangen, dass Quantencomputer Folgendes ermöglichen: Quantenkryptographie, die sowohl die herkömmliche Verschlüsselung auf den Kopf stellt als auch neue Möglichkeiten des Datenschutzes bereithält; Optimierung, die das Systemdesign deutlich effizienter macht und das maschinelle Lernen erweitert; Molekularsimulation, die zur Entwicklung neuer Materialien beiträgt, einschließlich ECO-Batterien, Arzneimittel, DNA-Manipulation und Biochemikalien. Die Anwendungen können umfassende Vorteile, vor allem im Kampf gegen den Klimawandel, aber auch großen Schaden, beispielsweise im Bereich der chemischen Kriegsführung und der Verstärkung des Überwachungskapitalismus mit sich bringen.

Trinity Site Obelisk National Historic Landmark – im Gedenken an die weltweit erste Kernwaffenexplosion am 16. Juli 1945 in Trinity, New Mexico. Das Trinity-Testgelände wurde als unbewohnt deklariert, allerdings lebten 19.000 Ureinwohner*innen in der näheren Umgebung dieses indigenen Lands. Bild über Samat Jain, Flickr

| © Samat Jain: Flickr

Das Wettrennen um die Entwicklung der Quantentechnologien hat begonnen. Heute kommt es mehr denn je darauf an, welche Vorstellungen und Hypothesen dieses Rennen bestimmen. Die Technologie des Quantencomputing, die im Mittelpunkt dieser rasanten Entwicklung steht, wird möglicherweise schon in 5-10 Jahren vollständig skalierbar und fehlertolerant sein. Mit ihrer endgültigen Einsatzbereitschaft werden Quantencomputer die Rechenleistung, Kraft und Geschwindigkeit des technologischen Wandels der heutigen Zeit bei weitem übertreffen [2]. Es wird davon ausgegangen, dass Quantencomputer Folgendes ermöglichen: Quantenkryptographie, die sowohl die herkömmliche Verschlüsselung auf den Kopf stellt als auch neue Möglichkeiten des Datenschutzes bereithält; Optimierung, die das Systemdesign deutlich effizienter macht und das maschinelle Lernen erweitert; Molekularsimulation, die zur Entwicklung neuer Materialien beiträgt, einschließlich ECO-Batterien, Arzneimittel, DNA-Manipulation und Biochemikalien. Die Anwendungen können umfassende Vorteile, vor allem im Kampf gegen den Klimawandel, aber auch großen Schaden, beispielsweise im Bereich der chemischen Kriegsführung und der Verstärkung des Überwachungskapitalismus mit sich bringen.Derzeit wird das Wettrennen von geopolitischen und wirtschaftlichen Narrativen dominiert, die ihren Ursprung im Paradigma der Moderne und einer bezifferbaren ökonomischen Logik haben. Angesichts der immer rasanteren Fortschritte hat sich die Quantenforschung zu einer zentralen Priorität in den Bereichen Wissenschafts-, Technologie- und Verteidigungspolitik in den USA, China, Europa, Japan, Großbritannien, Kanada und Indien entwickelt. Es geht um Milliarden von Dollar und nationale Sicherheitsbelange [3]. Geheimhaltung und Wettbewerb nehmen zu, und die Budgets für Quantenforschung in China und den USA stellen die aller anderen Länder in den Schatten. Das Wettrennen findet vor dem Hintergrund umfassender weltweiter Turbulenzen statt – von der Pandemie und dem Klimawandel bis hin zu einer zunehmenden Ungleichheit und geopolitischen Polarisierung.

Diese Faktoren haben einen Einfluss darauf, welche technologischen Anwendungen priorisiert werden, welche die positiven wie negativen Folgen auf komplexe Weise verstärken könnten. In Kombination damit schaffen drängende globale Fragen, Wettbewerb und die technische Komplexität der Quantenforschung den perfekten Sturm, der schnell zur Folge hat, dass die kritische Reflexion in den Hintergrund rückt. Doch es gibt drängende Fragen, die wir nicht verdrängen dürfen, zum Beispiel: Wem gehören die Technologien und das damit erzeugte Wissen? Wer hat darauf Zugriff? Wie und mit welchem Ziel kommen sie zum Einsatz?

Ohne Kontrollsysteme stehen Wissen, Kompetenzen und Komponenten im Bereich der Quantentechnologie zunehmend nur einer finanzstarken Elite zur Verfügung. Um in diesem Wettrennen mithalten zu können, müssen Länder Zugriff auf umfassende Investitions- und Finanzierungsmöglichkeiten haben und eine gewisse Anzahl von Fachkräften im Bereich der Quantentechnologien für sich gewinnen können. Quantentechnologien werden von Big-Tech-Unternehmen, kapitalkräftigen privaten Start-ups oder innerhalb wissenschaftlicher Netzwerke entwickelt. IP-Anforderungen in der Wirtschaft, die Privatisierung der Forschung und ein zunehmender nationaler Protektionismus [4] stehen einer offenen Zusammenarbeit und einem weitreichenden Zugang im Weg.

Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass der Globale Norden – mit unverhältnismäßig hohen Investitionen im Feld der Qantentechnologien – einen deutlichen Vorteil gegenüber dem Globalen Süden hat und Afrika und Südamerika möglicherweise an den Rand drängt. Wenn der Zugang auf eine bestimmte Personengruppe beschränkt ist, haben diejenigen, die möglicherweise am meisten von diesen Entwicklungen betroffen sein werden, keine Fürsprecher, keine Stimme und keinen Einfluss. Formen einer auf die Kolonialzeit zurückgehenden Gewalt – die bereits unterschwellig mit der Geschichte der Quantenphysik verwoben sind – könnten sich auf diese Weise verstärken.

Die ethische Debatte

Dankenswerterweise fordern immer mehr führende Wissenschaftler*innen und Akademiker*innen ethische Richtlinien und Grundsätze sowie eine öffentliche Debatte. Die Tatsache, dass die Quantenphysik als „seltsame Materie“ wahrgenommen wird, kann eine Hürde darstellen. Ihre Konzepte und Methoden sind komplex, und ihre Ergebnisse widersprechen den Hypothesen der klassischen wissenschaftlichen Sicht in der westlichen Welt [6]. Doch wird nehmen diese Herausforderung sowohl individuell als auch in Gruppen an. Eine Gruppe führender Wissenschaftler*innen und Ingenieur*innen im Bereich des Quantencomputing fordert die Festlegung ethischer Leitlinien.

| The Quantum Daily, Quantum Ethics: A Call to Action, 2021. © The Quantum Insider.

Die Festlegung eines ethischen Rahmens ist relativ einfach. Allerdings weist James Der Derain, Gründer von ProjectQ, einer internationalen Initiative für die Entwicklung einer „Methaethik“ der Quantentechnologien, darauf hin, dass die Auseinandersetzung mit Unterschieden, Unstimmigkeiten und Streitpunkten einen wesentlichen Anteil am Erfolg hat. Die Folgen, Ängste und Bedeutungen, die diesen Technologien zugeschrieben werden, unterscheiden sich in Abhängigkeit von der individuellen geografischen und/oder kosmologischen Perspektive voneinander. Genauso wenig wird sich ein einziges Werk mit Normen, Regeln oder Vorschriften für alle Disziplinen, Bereiche und Anwendungen eignen, weil zahlreiche unterschiedliche Nutzer*innen und Zusammenhänge berücksichtigt werden müssen. Es ist dringend erforderlich, pluralistische Einigungen anzustreben, anstatt eine Verständigung auf gemeinsame weltweite Werte vorauszusetzen.

Eine Gruppe führender Wissenschaftler*innen und Ingenieur*innen im Bereich des Quantencomputing fordert die Festlegung ethischer Leitlinien.

| The Quantum Daily, Quantum Ethics: A Call to Action, 2021. © The Quantum Insider.

Die Festlegung eines ethischen Rahmens ist relativ einfach. Allerdings weist James Der Derain, Gründer von ProjectQ, einer internationalen Initiative für die Entwicklung einer „Methaethik“ der Quantentechnologien, darauf hin, dass die Auseinandersetzung mit Unterschieden, Unstimmigkeiten und Streitpunkten einen wesentlichen Anteil am Erfolg hat. Die Folgen, Ängste und Bedeutungen, die diesen Technologien zugeschrieben werden, unterscheiden sich in Abhängigkeit von der individuellen geografischen und/oder kosmologischen Perspektive voneinander. Genauso wenig wird sich ein einziges Werk mit Normen, Regeln oder Vorschriften für alle Disziplinen, Bereiche und Anwendungen eignen, weil zahlreiche unterschiedliche Nutzer*innen und Zusammenhänge berücksichtigt werden müssen. Es ist dringend erforderlich, pluralistische Einigungen anzustreben, anstatt eine Verständigung auf gemeinsame weltweite Werte vorauszusetzen.Viele Fragen bleiben, zum Beispiel wie man sich auf ethische Grundsätze oder Leitlinien einigen und sie umsetzten soll, ob eine staatliche Regulierung erforderlich ist und wie sich dies auf die verschiedenen Formen der Nutzung und die Bereiche auswirken wird, in denen Quantentechnologien zur Anwendung kommen können. Doch die anspruchsvollste Frage von allen ist möglicherweise die, wie der Einfluss der unmittelbaren wirtschaftlichen und geopolitischen Triebkräfte auf Quantentechnologie gemindert werden kann, um sich darauf zu konzentrieren, was auf lange Sicht für die Gesellschaft sinnvoll ist.

Vorstellungen der Quantenphysik

Black Quantum Futurism Black Women Temporal Portal, 2019.

| ©D1L0 DeMille

Ein Ansatz, den die Philosophin und Quantenphysikerin Karen Barad verfolgt, ist die Erkundung radikaler politischer Vorstellungswelten innerhalb der Quantenphysik selbst. Die Erkenntnisse der Quantenphysik können das vorherrschende Narrativ von Profit und Macht (und das darauf begründete Paradigma der Moderne) grundlegend „in Unruhe versetzen“ [7], aber auch alternative Vorstellungswelten eröffnen, innerhalb derer die Technologien weiterentwickelt werden können. Dieser Ansatz trägt zur Dynamik der Dekonstruktion im Bereich der Quantenphysik bei und konvergiert mit Jacques Derridas Kritik der Moderne. Einer der wichtigsten Aspekte ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass er die dualistische Grundlage des Paradigma der Moderne entkräftet.

Black Quantum Futurism Black Women Temporal Portal, 2019.

| ©D1L0 DeMille

Ein Ansatz, den die Philosophin und Quantenphysikerin Karen Barad verfolgt, ist die Erkundung radikaler politischer Vorstellungswelten innerhalb der Quantenphysik selbst. Die Erkenntnisse der Quantenphysik können das vorherrschende Narrativ von Profit und Macht (und das darauf begründete Paradigma der Moderne) grundlegend „in Unruhe versetzen“ [7], aber auch alternative Vorstellungswelten eröffnen, innerhalb derer die Technologien weiterentwickelt werden können. Dieser Ansatz trägt zur Dynamik der Dekonstruktion im Bereich der Quantenphysik bei und konvergiert mit Jacques Derridas Kritik der Moderne. Einer der wichtigsten Aspekte ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass er die dualistische Grundlage des Paradigma der Moderne entkräftet.

Verschränkung und Verantwortung

Mit der Dekonstruktion eröffnen sich neue Möglichkeiten, über die Welt nachzudenken, auch was die Weiterentwicklung der modernen Ethik anbelangt. Beispielsweise setzen Verschränkung [8] und Superposition [9] ko-konstitutive Subjektpositionen voraus, die das binäre und getrennte Konzept zwischen dem Selbst und dem Anderen in Frage stellen. Während Phänomene der Quantentechnologie, wie das Messproblem [10], den Gedanken der Erkennbarkeit dekonstruieren und davon ausgehen, dass Wissen unvorhersehbar und veränderlich ist und immer gemeinsam geschaffen wird. Barads Konzept der Intra-Aktion [11] betont unsere gemeinsamen Verantwortung für die Phänomene und wie Konzepte wie das der Verschränkung der Logik der Kategorisierung und Kontrolle zuwiderlaufen oder polarisierte politische Standpunkte kritisch hinterfragen.Die Intra-Aktion betont, dass Verschränkung nicht nur das Aufeinandertreffen zweier Einheiten beschreibt, deren Identitäten bereits vor ihrem Aufeinandertreffen existieren; sie betont stattdessen, dass unterschiedliche Einheiten, Eigenschaften, Ereignisse nicht ihrer Intra-Aktion vorausgehen, sondern vielmehr aus ihnen/durch sie entstehen. [12] Dies setzt eine Beteiligung, Unbestimmtheit und Verantwortung voraus und hinterfragt unerschütterliche Beschränkungen und Grenzen und lineare Zeit sowie vorgefertigte Vorstellungen von Ethik und Recht nicht als vorbestimmt, sondern als im stetigen Wandel und der Entwicklung begriffen. Was wenn die Entwicklung der Quantentechnologien von tiefgründigerem Material und gesellschaftlichen Vorstellungen von unseren gemeinsamen Verschränkungen bestimmt würde?

Ebenso wird aus Barads Interpretation der miteinander verbundenen Konzepte der Beugung und Superposition eine Methode zur Sichtbarmachung und Auseinandersetzung mit der materiellen Präsenz (der „Einstweiligkeit“) der eigenen Verschränkungen der Quantenphysik mit der gewaltsamen Vergangenheit und dem Kolonialismus in Gegenwart und Zukunft. Damit eröffnen sich andere Lesarten der Gegenwart und Versuche, Ungerechtigkeiten anzugehen, anstatt sie zu verstärken oder zu verbreiten. Diese materielle Lesart der Zeit wird ergänzt durch die Perspektive, die Kyoki Hayashi in ihrem Buch „Trinity to Trinity“ einnimmt, und der Praxis Bildender Künstler*innen wie beispielsweise Black Quantum Futurism.

Unschärfe und Wunder

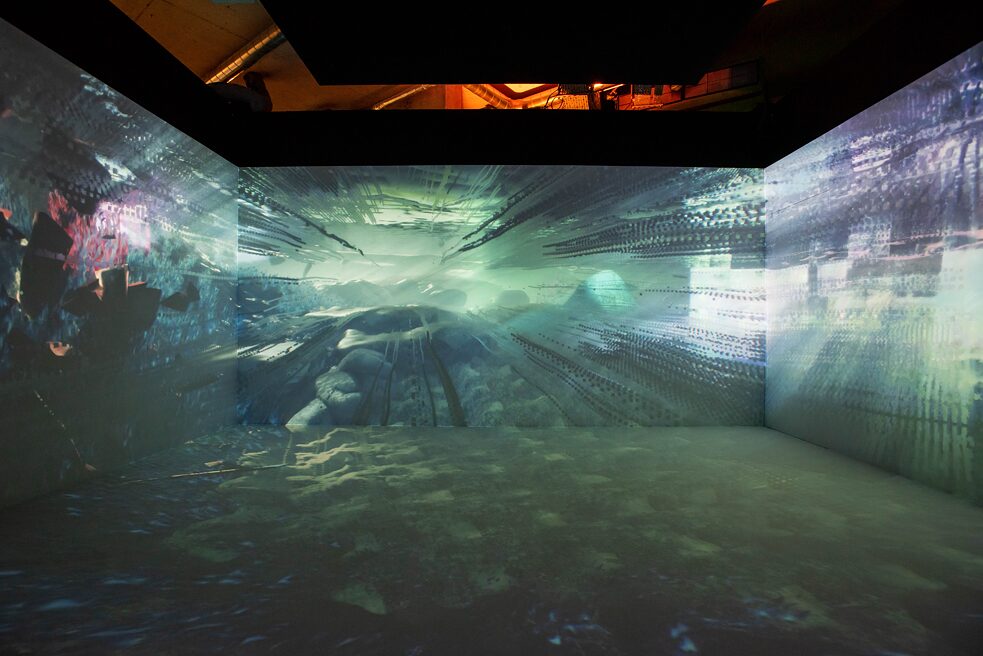

The Evolution of Ent-: QX - Libby Heaneys Ausstellung in der Londoner arebyte Gallery. Für diese Ausstellung schuf Libby ein immersives Erlebnis und entführte das Publikum auf eine Reise durch drei Erdschichten von Quantenexperimenten mit hybriden Lebensformen und pulsierenden flüssigen Welten. The Evolution of Ent-: QX, 2022, Libby Heaney, Fotos der Installation in der arebyte Gallery. Ent- 2022, im Auftrag von Light Art Space. The Evolution of Ent-: QX im Auftrag von arebyte Gallery.

| The Evolution of Ent-: QX im Auftrag von arebyte Gallery. Bildnachweis: Max Colson.

Wunder können ein mächtiges Werkzeug sein, um den Status Quo gedanklich zu überwinden und neue Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Da in der klassischen Wissenschaft Beobachtbarkeit und Messbarkeit im Vordergrund stehen, wurde immaterielles Wissen, wie beispielsweise Wunder, vernachlässigt. Doch die Quantenphysik steckt voller Wunder; selbst der Versuch, ihre Erkenntnisse zu beschreiben, erfordert eine fast schon lyrische Ausdrucksweise.

The Evolution of Ent-: QX - Libby Heaneys Ausstellung in der Londoner arebyte Gallery. Für diese Ausstellung schuf Libby ein immersives Erlebnis und entführte das Publikum auf eine Reise durch drei Erdschichten von Quantenexperimenten mit hybriden Lebensformen und pulsierenden flüssigen Welten. The Evolution of Ent-: QX, 2022, Libby Heaney, Fotos der Installation in der arebyte Gallery. Ent- 2022, im Auftrag von Light Art Space. The Evolution of Ent-: QX im Auftrag von arebyte Gallery.

| The Evolution of Ent-: QX im Auftrag von arebyte Gallery. Bildnachweis: Max Colson.

Wunder können ein mächtiges Werkzeug sein, um den Status Quo gedanklich zu überwinden und neue Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Da in der klassischen Wissenschaft Beobachtbarkeit und Messbarkeit im Vordergrund stehen, wurde immaterielles Wissen, wie beispielsweise Wunder, vernachlässigt. Doch die Quantenphysik steckt voller Wunder; selbst der Versuch, ihre Erkenntnisse zu beschreiben, erfordert eine fast schon lyrische Ausdrucksweise.Die Quantenphysik liefert uns die umfassendste wissenschaftliche Beschreibung davon, „wie alles funktioniert“, und ist gleichzeitig unbestimmt [13] – tatsächlich ist die Unbestimmtheit offenbar genau die nötige Voraussetzung sowohl für ihre Vollständigkeit als auch für ihr Wunder und ihr Geheimnis. Unbestimmtheit (im epistemologischen wie im ontologischen Sinne) steht im Mittelpunkt der Verschränktheit und Superposition, sie hebt die inhärente Sensibilität der Natur hervor und beschreibt, wie diese Eigenschaften die Voraussetzungen für eine simultane Existenz entlang einer unendlichen Zahl von Pfaden liefern. Natur lässt sich niemals vollständig erfassen oder darstellen, denn sie ist dynamisch und reagiert auf Berührung – als ob sie „zischt!“, wie es der Physiker Chris Fuchs zum Ausdruck bringt.

In vielfacher Weise ist es, als würde uns die Wissenschaft auf die Sprache der Kunst und/oder die Geschichten mancher religiöser oder vormoderner Glaubenssysteme verweisen, die uns ein Gefühl oder eine Intuition oder auf andere Weise etwas darüber vermitteln können, was die Quantenphysik in ihrem Kern ausmacht. Im Verlauf der Jahren fühlten sich bildende Künstler*innen, Schriftsteller*innen, Musiker*innen und viele andere dazu inspiriert, die Erkenntnisse der Quantentheorie zum Leben zu erwecken und zu erkunden und die Grenzen ihrer Darstellbarkeit zu erproben.

Jorge Luis Borges beschäftigt sich beispielsweise in seiner Kurzgeschichte „Der Garten der Pfade, die sich verzweigen“ mit der Viele-Welten-Theorie. Laut der Viele-Welten-Interpretation befinden sich verschränkte Teilchen in einem Zustand der Superposition innerhalb des Quantenvakuums. In diesem Moment ist das so genannte Vakuum laut Barad mit allen erdenklichen Sehnsüchten einer Unbestimmtheit von Raum und Zeit erfüllt. [14]. Libby Heaney hat in ihren experimentellen Kunstwerken das Vakuum als Mittel genutzt, um Werke zu erschaffen, die vorübergehend in ihm existieren (als Partikel von Infrarotlicht), und Möglichkeiten erprobt, um ein Gefühl der Verschränktheit durch die Eingabe von Bildern in einen Quantencomputer zu erzeugen.

Welche Möglichkeiten könnten sich ergeben, wenn wir aus dem Wettrennen um die Entwicklung dieser Technologien zurücktreten und uns stattdessen mit diesem Wunder befassen? Aus einem vollständig erfassten Wunder erwächst Respekt. Könnte die erneute Verbindung mit einem Gefühl des Staunens die Inspiration für andere Vorstellungswelten liefern, auf deren Grundlage die Entwicklung von Quantentechnologien denkbar ist?

Sinnvolle Technologien

Quantentechnologien verfügen über das zweischneidige Potenzial, viel Gutes zu bewirken und gleichzeitig großen Schaden anzurichten. Mit der ausschließlichen Minderung der möglichen negativen Folgen der Quantentechnologien bleibt das vorherrschende rahmengebende Narrativ für ihre Entwicklung intakt. Doch eine Wiederverbindung mit den Erkenntnissen der Quantenphysik legt die Notwendigkeit nahe, noch weiterzugehen.Phänomene wie Verschränkung, Superposition und Unbestimmtheit dekonstruieren und unterbrechen den Status Quo, indem sie seine dualistische Grundlage untergraben und ein radikales Umdenken mit Blick auf Verantwortung, Zeit und Bedeutung fordern. Dies ist mit Sicherheit die Form, in der wir uns die dritte Quantenrevolution vorstellen sollten.

Mein Dank gilt Antony Dunne, James Der Derain, Anna Pearson, Michal Stechly und Libby Heaney, die mich bei der Recherche zu diesem Artikel unterstützt haben.

[1] Die Dritte Revolution bezieht sich auf wesentliche Fortschritte bei der Entwicklung von Quantencomputern und verwandten Technologien einschließlich des Quanten-Internets, neuer Sensoren und hochpräziser Geräte. Die Erste Quantenrevolution führte zur Entwicklung der Atomkraft, während es bei der Zweiten Revolution um wichtige Fortschritte bei der Lasertechnik, GPS-Systemen und Transistoren für Mobiltelefone und Laptops ging.

[2] Die Rechenleistung des (im November 2021 angekündigten) neuen Eagle-Quantenprozessors für Computer von IBM liegt ein Millionenfaches über der traditioneller Supercomputer.

[3] Beispielsweise die Fähigkeit von Quantencomputern, die Kryptographie zu entschlüsseln oder das Potenzial umfassender militärischer Vorteile durch Quantennavigation, Tarntechnik, Biomaterialien und Nachrichtentechnik.

[4] Beispiele für Protektionismus sind unter anderem: Sicherheitsbeschränkungen mit Blick auf die gemeinsame Nutzung einiger Neuentwicklungen in der Quantentechnik; die Undurchsichtigkeit von Investitionen und Fortschritten im Bereich der Quantentechnik in China und der jüngste Ausschluss Großbritanniens, Israels und der Schweiz von der Teilnahme am europäischen Rahmenprogramm Horizont Europa für Quantentechnologie durch die EU.

[5] Die Nuklearphysik entwickelte sich parallel zur und innerhalb der Quantenfeldtheorie, weil sich dieselben Wissenschaftler*innen mit beiden Materien auseinandersetzten.

[6] Die klassische Wissenschaft geht von der Grundannahme der Subjekt-Objekt-Spaltung aus und stützt sich vor allem auf empirische Messungen und Naturbeobachtungen, um „allgemeingültige Gesetze“ festzulegen, die Naturerscheinungen beschreiben oder vorhersagen. Sie setzt ein mechanisches Universum voraus.

[7] Die Verwendung des Begriffs „Unruhe“ geht zurück auf Donna Haraway. Sie richtet ihren Blick vornehmlich auf den Klimawandel und die Umweltzerstörung als Ausdruck unserer bewegten Zeiten und fordert uns auf, „unruhig zu bleiben“. „Es ist unsere Aufgabe“, so Harraway, „Unruhe zu stiften, zu wirkungsvollen Reaktionen auf zerstörerische Ereignisse aufzurütteln, aber auch die aufgewühlten Gewässer zu beruhigen, ruhige Orte wieder aufzubauen.“ Donna Haraway, 2016, Unruhig bleiben: Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän.

[8] Die Quantenverschränkung als zentraler Grundsatz der Quantenphysik besagt, dass zwei oder mehr Quantenobjekte Eigenschaften auf eine Weise miteinander teilen, dass keines der Objekt mehr unabhängig von dem oder den anderen beschrieben werden kann, auch wenn sie beliebig weit voneinander entfernt sind.

[9] Superposition ist die Fähigkeit eines Quantensystems, bis zur Messung mehrere Zustände gleichzeitig einzunehmen. Beispielsweise kann sich ein Atom gleichzeitig nach oben und nach unten drehen.

[10] Es gibt zahlreiche Interpretationsmöglichkeiten des Messproblems. Ich will mit dem Begriff allgemein auf das Phänomen verweisen, dass sich ein Teilchen nicht mehr in einer Superposition befindet, sobald wir versuchen es zu messen.

[11] Die Three Minute Theory, 2014, bietet einen leicht verständlichen Überblick über die Intra-Aktion: https://www.youtube.com/watch?v=v0SnstJoEec

[12] Diese gleichzeitige „Differenzierung und Verschränkung“ setzt voraus, dass sich einzelne Eigenschafften nur in einem relationalem und nicht in einem absoluten Sinne voneinander unterscheiden. Eigenschaften unterscheiden sich also nur mit Blick auf ihre gegenseitige Verschränkung voneinander, sie existieren nicht als individuelle Elemente. Hrsg. Karin Sellberg & Peta Hinton, 2016, Quantum Possibilities: The Work of Karen Barad

[13] Dies bezieht sich auf Bohrs Komplementaritätsprinzip, laut dem ein vollständiges Erfassen von Erscheinungen auf atomarer Ebene die Beschreibung sowohl des Wellen- als auch des Teilchencharakters erfordert, es jedoch nicht möglich ist, Wellen- und Teilchenaspekte gleichzeitig zu messen.

[14] Vortrag von Karen Barad an der European Graduate School, 2017: https://www.youtube.com/watch?v=RZHurGcoRmQ

Das Quantenvakuum ist hochdimensional (ein Quantencomputer mit nur einer Handvoll Qubits kann einen 15-dimensionalen Raum abbilden) und enthält alle möglichen Pfade, die ein Partikel von einer Position zu einer anderen nehmen kann.