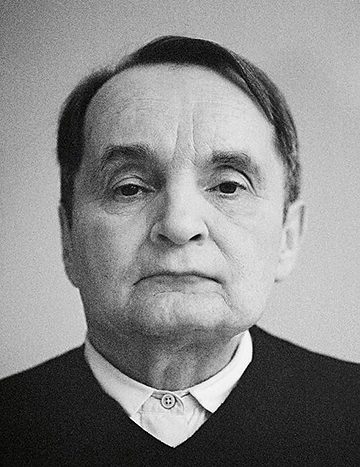

Entrevista con Raimund Hoghe en el SZ-Magazin

“Me olvido de mi cuerpo muy a menudo”

El bailarín y coreógrafo Raimund Hoghe explica cuándo le parece bella su joroba y por qué nunca viaja en vacaciones.

De Sven Michaelsen

Señor Hoghe, ¿cuándo se dio cuenta usted de que algo no iba bien en su cuerpo?

No hubo un momento determinado. Cuando tenía cinco o seis años, decían siempre que era demasiado delicado y tenía poca estatura para mi edad. Y había también otra cosa que entonces apenas se veía aún: un ligero encorvamiento de la columna vertebral. Fue haciéndose más notorio cada vez, y así apareció la joroba. Mi madre decía que apenas se la notaba si llevaba un jersey. Nunca pronunció la palabra joroba. Se refería a ella simplemente como mi espalda.

¿Qué decían los médicos?

Que poco se podía hacer. Prescribieron masajes y gimnasia. Lo que me daba miedo era que me dejasen en un asilo como Bethel. O que me operasen y me metieran en no se qué cacharro para estirarme. En un sanatorio, los médicos dijeron que quizá fuera posible recuperarme si pasaba uno o dos años escayolado. Mi madre dijo que no. Mejor la espalda que tenía. Después, todos los años me mandaban seis semanas a Norderney para recibir tratamiento. El Ayuntamiento de Wuppertal tenía allí una clínica de reposo para niños. La pausa de dos horas del mediodía tenía que pasarla en la cama, acostado sobre la espalda, con los ojos cerrados y en silencio. Solo se oían los pasos de la celadora que pasaba por delante de las puertas patrullando en el pasillo.

¿Hubo después más intentos terapéuticos?

Me hicieron un molde en escayola de la espalda, y tenía que echarme en él por la noche. Se cerraba con dos correas, de un palmo, a la altura del pecho y el estómago. Se suponía que con eso el encorvamiento no avanzaría. Cada dos años iba a la consulta de un ortopeda y me tendían sin ropa en una sábana de goma. Me daban por la espalda yeso ya mezclado para hacer un nuevo molde. También hubo luego un corsé. Era de hierro, cuero y tela; se ataba por delante con cordones. Pero no llegué a llevarlo. Me hacía heridas, y el olor del cuero me daba asco.

¿Cuánto mide usted?

Hace ya treinta años que no me he vuelto a medir. La última vez medía 1,54. Ahora debo de haber menguado dos centímetros, pero no me interesa. Que yo fuese de otra manera tampoco era una conmoción, sino que fue un proceso lento. Mi madre me transmitió siempre la sensación de que valía la pena quererme, no de que fuera un pobre niño discapacitado al que sobre todo había que compadecer. Nunca tuve que ir detrás de ella buscando cariño.

Usted fue hijo extramatrimonial de una costurera que vivía en situación más bien mísera y que durante toda su vida añoró al padre de su hijo que la había abandonado.

Mi madre era un personaje de Horváth, como Elisabeth en Fe, caridad y esperanza, que no para de repetir: “Pero no me pienso desanimar”. Aunque en Wuppertal vivíamos en un apartamento de dos habitaciones sin baño, mi madre tenía orgullo y seguridad en sí misma, y unas aspiraciones de ser feliz inusuales en una mujer de su época. Cuando se quedó embarazada, su padre la dejó de hablar y los parientes se distanciaron, pero nada pudo disuadirla de tener aquel niño. Mi padre le hacía envíos de dinero, que a veces iban firmados al dorso con “Atentamente, Franz”, o cartas que terminaban con la frase hecha “Por lo demás: Querida Irmhild, también te deseo salud ante todo”. Por Navidad y Pascua y en el día de la madre le llegaba un tarjetón desplegable de este tipo. Sin embargo, siempre defendió su amor, durante veinte años, sin vacilar y ante quien fuera. Decía que no era un mal hombre, sino solamente demasiado blando para esta vida. Y que eso había que comprenderlo. Por él habría ido capaz hasta de picar piedra. Aunque habían pasado ya años desde que la tocó por última vez, nunca hizo el intento de olvidarlo. Que siempre iba a estar esperándolo era algo que se daba por hecho. La soledad que ella sufría era un tema del que nunca hablaba.

¿Vio alguna vez a su padre cara a cara?

Que yo lo supiera, solo una vez. Yo tenía quizá tres o cuatro años. Recuerdo verlo bajar la escalera del edificio de alquiler en que vivíamos. El deseo y el miedo de que aquel extraño volviera algún día, eso me lo guardé para mí.

¿Hablaba su madre con usted sobre su padre?

Nunca. Era algo recíproco. Cuando llegaban aquellos tarjetones desplegables, yo hacía como si no supiera quién los mandaba. Quizá ella sentía vergüenza, y a mi me daba reparo preguntar por mi padre. En la escuela yo contaba que mi padre había muerto joven. En los años cincuenta, era la frase estándar cuando el padre se había marchado.

¿Sintió el impulso de localizar a su padre después de que muriese su madre?

No. Yo todavía era un escolar al morir mi madre. Mi padre, por tanto, tenía que seguir pagando manutención. Todos los meses me hacía una transferencia de ochenta marcos. Era el único contacto que teníamos. No le odio, ni tampoco le eché nunca de menos. Para mí es nada más que un extraño. Tampoco sentí nunca el deseo de tener lo que se llama una familia propia.

¿Se burlaban de usted en la escuela?

No, me sentía aceptado. Por la calle quizá me echaban miradas, pero así eran las cosas entonces. Todavía jugábamos en las ruinas, mientras seguían regresando hombres después de un tiempo como prisioneros de guerra. Había cosas más importantes que mofarse de un chico con joroba. Con la pubertad me volví muy taciturno. Cuando estaba con gente o con compañeros de clase solía sentirme como si no fuera capaz de hablar.

Cuando cumplió 14 años, su madre le pidió al profesor que le diera a usted, con las debidas explicaciones, el libro de educación sexual “Vom Knaben zum Mann” (De muchacho a varón), que había comprado por 9,80 marcos, porque el tema le resultaba a ella problemático siendo mujer. En el capítulo “Desviaciones de la vida sexual”, el punto tres decía: “Homosexualidad”.

Era algo de lo que no se podía hablar. Mi madre pegaba entre sí las páginas de las secciones de educación sexual de Stern y Jasmin. Lo que ahí ponía, pensaba ella, yo no tenía todavía que saberlo. Porque eran cosas sucias que solo me harían daño. Una vez entró en la sala de estar en el momento en que yo le daba un beso a una fotografía del calendario de estrellas de la Film Revue. Era una foto de Rock Hudson. Se puso fuera de sí. Yo le dije que aquel beso no significaba nada, porque lo que había besado de hecho no era más que papel.

¿Sospechó su madre que usted era gay?

No lo sé. Yo iba retrasado en mi desarrollo; cuando mi madre murió a los 54 años, yo tenía solo 17. A los discapacitados era como si no se les reconociese sexualidad ninguna; se los miraba como seres asexuados. Así que no había que darle más vueltas al asunto, y se dejaba en manos de los afectados el arreglarse de una manera u otra con la propia sexualidad.

Cuando aún era un escolar quiso ya actuar en obras de teatro. ¿Qué le impulsaba a subirse a un escenario?

Anhelaba estar con otras personas. Me sentía enloquecedoramente solo. En cines llamados Roxy y Astoria había visto de niño con mi abuelo películas de canción ligera con Heidi Brühl, Caterina Valente o Freddy Quinn. El teatro me parecía una prolongación de esos mundos de sueño. Mi madre estaba abonada al teatro de Wuppertal, que en los años sesenta era uno de los mejores de Alemania. En el periódico pedían figurantes para una representación de Los bandidos, y mi madre me animó a presentarme. Así lo hice, y me rechazaron. Por ser demasiado bajo. Pero a los seis meses me dejaron aparecer en la Comedia de las equivocaciones de Shakespeare haciendo de sastre jorobado. El papel de enano saltarín lo había hecho ya en la escuela.

Tras la Escuela Superior de Comercio, trabajó usted como voluntario en la Westdeutsche Rundschau.

Tenía mucho nerviosismo. Normalmente me daba reparos hacer preguntas, pero no hablar nada me convertía también en alguien que sabía escuchar. Podemos convertir en fortaleza una debilidad.

A los 24 años recibió ya el Premio Theodor Wolff por una serie de reportajes sobre Bethel. Trabajando como freelance para Zeit, durante los veinte años siguientes retrató usted a personas marginales y excluidas, encargadas de lavabos, prostitutas, personas con sida o analfabetas, pero también a ídolos de todo tipo, tales como Trude Herr, Rex Gildo, las gemelas Kessler, Hildegard Knef, Bruno Ganz o Peter Handke. ¿Cómo reaccionaban ante usted?

Había quienes en principio se irritaban. El caso es que no me conocían de antes, y para cuando llega el momento uno no siempre espera a un periodista discapacitado, y además tímido. Con las estrellas, la discapacidad me ayudó. Desaparecía el muro protector, y la entrevista se convertía en una conversación. A estas personas, a los famosos, yo les transmitía la sensación de que iba a escribir sobre ellos porque encontraba en ellos también algo de mí. A eso se añade que conmigo nunca nadie se veía en esa situación de competir por quién de nosotros es más guapo, más alto, más fuerte.

De los reportajes salieron libros, y vinieron más premios. Y, sin embargo, en 1980 inició usted una carrera totalmente diferente y se hizo asesor de dramaturgia para danza con Pina Bausch.

En 1979 escribí una semblanza de ella para Theater heute. Me quedé al lado de Pina diez años, llegó a ser para mí algo parecido a una hermana. Justo igual que yo, ella provenía de circunstancias humildes y no había estudiado más que la enseñanza primaria. Era una Pina Bausch distinta a esa mujer que aparece en la estampita de la santa que los suplementos culturales llevan veinte años pintando. Pina no era la Madre Teresa, ni tampoco una santa traspuesta o que viviera en un mundo aparte. Era muy sensible y extremadamente vulnerable. Y hablaba sobre el amor como ningún otro coreógrafo o director de aquella época. Esta veneración mariana de hoy es algo que me resulta ajeno.

La aureola de Pina Bausch incluía su mutismo.

Según yo lo siento, eso en algún momento se convirtió en una actitud intencionada. Sabía hablar muy bien para expresarse cuando quería.

¿Cuánto llegaron a intimar?

Nos interesaban las mismas cosas y también nos entendíamos sin palabras. Cuando su pareja Rolf Borzik murió de leucemia a los 35 años, me pidió que hablara en el funeral. En la capilla del cementerio, cuando oí que en la estancia de al lado estaba el velatorio de Rolf, me dio miedo verlo así. No quería entrar allí. Pina me llevó a un lado y me dijo que no tenía que tener miedo. Era alguien que una y otra vez me quitaba el miedo y me hacía sentir que se me aceptaba y que yo no era feo. “Qué guapo eres”, me dijo una vez después de un ensayo.

¿Cómo se separaron sus caminos después de diez años?

Sin discutir. Pero Pina quizá no fue capaz de aceptar que yo buscara mi propio camino, sin ella. Cuando alguien dejaba su compañía, para ella había muerto. Ella lo vivía como si hubiesen dejado de quererla; no era capaz de soportarlo. Siempre quería que la amaran todos cuantos tenía cerca. Si alguien se alejaba, podía percibir a partir de ese momento que Pina, tan querida, podía ser también muy fría y distante, eso expresándolo con cautela. O, por decirlo con un título de Fassbinder: El amor es más frío que la muerte.

¿Vio Pina Bausch los trabajos que hizo usted después?

No. Durante algunos años yo seguí yendo a Wuppertal para asistir a sus representaciones, pero en algún momento habían dejado ya de interesarme. Tenía la impresión de estar en un museo, pero un museo en el que solo se exponían copias. En aquel cogollo cerrado, había quienes con treinta años hacían los mismos papeles que con sesenta. El objetivo era conservar algo que no se puede conservar, porque el teatro sucede siempre ahora, en este momento.

“Existe una belleza que no tiene nada que ver con lo impecable. Para mí, las personas son bellas cuando están de acuerdo consigo mismas y son capaces de aceptarse tal como son”.

Raimund Hoghe

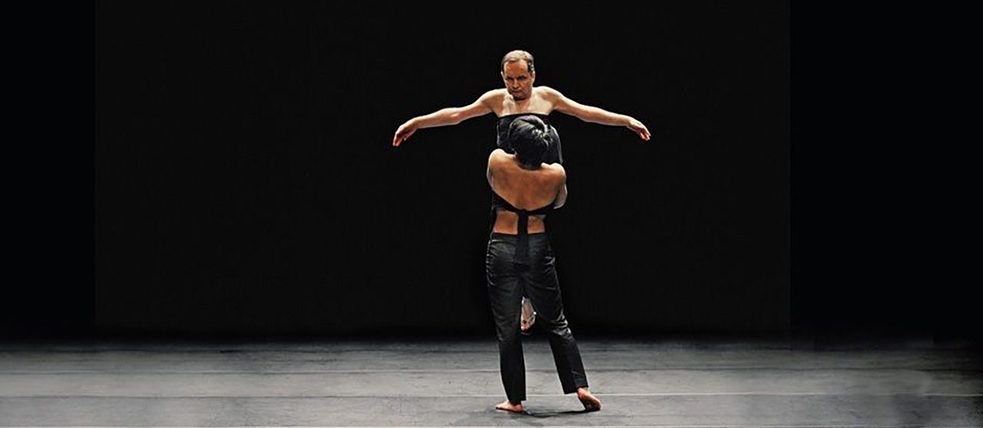

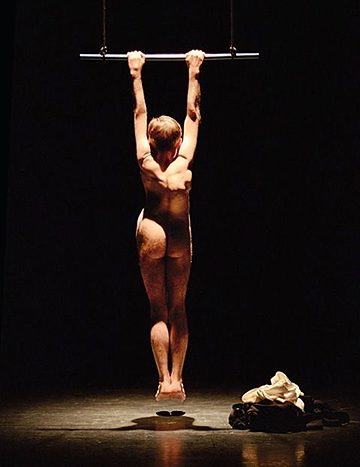

Mi primer solo de danza, Meinwärts, surgió en una época en que moría mucha gente de sida, entre ellos amigos míos, pero también artistas como Robert Mapplethorpe, Keith Haring, Hervé Guibert, Rudolf Nurejew o Dominique Bagouet. En vez de mandar por delante a un bailarín escribiéndole en el cuerpo mi manifestación política, quise ser yo quien lo dijera. Se me había quedado grabada en la cabeza una frase de Pasolini: “Arrojar el cuerpo a la lucha.”

En “Meinwärts” aparecía usted colgando desnudo de un trapecio. Era romper un tabú, pues suele considerarse que la danza es un arte de cuerpos hermosos.

En las primeras representaciones llevaba desnudo solo el torso. En una representación en Londres fue la primera vez en que aparecía totalmente desnudo, aunque los espectadores me veían solo por detrás. Mostraba lo que siempre había tenido miedo de mostrar: la joroba.

Hubo críticos que le reprocharon hacer victim art, arte victimista.

Los habría, seguramente. Pero cuando hago mi trabajo, es también para no ser víctima. No salgo nunca a escena en calidad de víctima. En mis obras, al final tampoco hay nadie en el suelo. Tampoco salgo a escena en el contexto de teatro de discapacitados. Mi discapacidad es algo que me pertenece, pero tampoco es el tema del que me ocupo como artista.

¿La danza es una terapia para usted?

No. Puedo enseñar el cuerpo en el escenario, pero es distinto a enseñarlo en la piscina o en la playa. Ahí faltaría la protección que dan la forma artística y la sala de teatro. En el escenario puedo dirigir la mirada de los espectadores. Como encargo que graben películas de todos los ensayos y representaciones, sé qué imagen está viendo la gente y sé qué efecto tiene. Sé también cuándo me pueden parecer hermosos mi cuerpo y su deformación. El hecho es que con mi cuerpo no pretendo conmocionar. En mis obras no se trata de la conmoción, sino de la belleza, aunque es cierto que también la belleza a veces puede conmocionar.

¿Es posible descubrir belleza en una joroba?

Sí, porque existe una belleza que no tiene nada que ver con lo impecable. Para mí, las personas son bellas cuando están de acuerdo consigo mismas y son capaces de aceptarse tal como son. Algo es bello cuando ese enlace interno funciona. Cuando falta, eso es lo que hace a alguien feo. En mi obra Boléro Variations, al final estamos cinco hombres con el torso desnudo trazando círculos en el suelo con los brazos. No se nos ve las caras, solo las espaldas desnudas. Un crítico escribió: “Respecto a los otros cuatro, uno tiene la impresión de que les falta algo.”

¿Mostrar sin cubrir una joroba en público es quizá la forma suprema de coquetería?

Para mí no hay problema en que alguien lo vea así. Lo único que me resulta incomprensible son las agresiones que provoco en alguna gente, sobre todo en Alemania. ¿Por qué no habría yo de mostrarme en el escenario? ¿Qué es lo que causa ese furor en la gente? Lo que la gente está viendo es una imagen estricta en sentido formal: los cuerpos aparecen mostrados como paisaje. Porque de hecho no me pongo a dar brincos para mostrar que soy un ser deforme y satisfacer así un afán exhibicionista. Y mi cuerpo tampoco es la cuestión; está ahí solo representando otra cosa. Tras una representación de Meinwärts en Londres, se me acercó una joven kurda y me dijo que en la obra yo había hablado también de la historia de los kurdos. Mis obras no son autobiográficas, sino meditaciones sobre el anhelo y el miedo, el amor y la pena, el olvido y el recuerdo, el dolor y la belleza.

La danza es un mundo de personas hermosas. ¿Eso le atrae a usted? ¿Le irrita?

Cuanto más hermosa es la gente, tanto mejor me las arreglo con ella. Vivo rodeado por personas verdaderamente guapas, y también los bailarines con los que trabajo tienen muchísima hermosura. Con la gente que tiene problemas con su imagen externa, las cosas resultan más bien difíciles. Esas personas proyectan en mí su propia carencia o su propia inseguridad, sin enterarse a fin de cuentas de que yo no me siento como creen que tendría que sentirme. Se piensan que yo debo de ser muy infeliz con mi discapacidad y que anhelo un cuerpo impecable. Ahí yo no tengo nada que aportar. Ese anhelo hace ya mucho que dejé de sentirlo.

Recientemente mantuvo usted una conversación con la modelo Laetitia Casta acerca de cómo nos definen las miradas. ¿A qué resultados llegaron ustedes?

Tenemos biografías completamente distintas, y sin embargo no somos extraños el uno al otro. Si nos hubiéramos orientado por lo que se piensa la gente y lo que esperan, Laetitia no se habría consolidado como actriz seria tras su carrera de supermodelo y yo no me habría hecho valer hoy como bailarín en el escenario. Cuando estuve con ella por primera vez, lo que me pareció irritante y a la vez fantástico era que tiene los dientes sin arreglar. Es algo que hoy ya no se ve por el mundo. Hoy, con que una persona pueda permitírselo, va enseñando una dentadura impecable. Pero ella no, y a pesar de eso, o justamente a causa de eso, es una mujer especialmente hermosa.

Casta tiene la intención de rodar una película con usted. ¿De qué tipo de proyecto se trata?

Le han dado carta blanca para hacer una película, y planea hacer una obra entre ficción y documentación con coreógrafos de países diferentes. Yo sería uno de ellos. Ha visto mis trabajos y parece que le causaron buena impresión.

Frankfurter Rundschau le dedicó a usted este titular: “La espalda encorvada también es bella”. ¿Qué piensa usted al leer algo así?

Es una tontería, una tontería y nada más. La mentalidad provinciana alemana, siempre está ahí.

¿Qué le parece la recomendación popular de enfrentarse a una discapacidad con humor y autoironía?

Antes yo solía ser irónico, pero era por una inseguridad mía. Hoy guardo más las distancias respecto a mí mismo y no intento esconderme detrás de observaciones irónicas.

¿Hace usted chistes sobre su joroba?

No hay ninguna razón para ello. ¿Hace usted chistes sobre su espalda?

¿Le gusta ver deportes?

Sí. Soy muy seguidor del patinaje artístico sobre hielo; me entusiasma Jewgeni Pljuschtschenko. En el hielo es posible hacer cosas con las que bailarines solo pueden soñar.

¿Sueña cuando duerme con tener un cuerpo impecable?

No, ni tampoco cuando estoy despierto. Como no tengo dolores, me olvido de mi cuerpo muy a menudo. La mirada de los demás es lo único que me recuerda que soy distinto a otros.

En un congreso de discapacidad en Oslo llegó usted una vez a encontrarse con un caso de elefantiasis. ¿Cómo reaccionó usted al verlo?

Era una pianista que tocaba música clásica. Al principio pensé: no soy capaz de mirar. Pasó un día hasta que pude mirarle a la cara. Parecía como si el interior del cuerpo se hubiese vuelto hacia afuera. Pero irradiaba una belleza y una dignidad que me dejaron boquiabierto.

¿Es verdad eso de que usted nunca viaja en vacaciones?

Sí. Me invitan a actuar en todas partes del mundo, no puedo imaginar mejores vacaciones. Vivo en Düsseldorf. Mis vacaciones consisten en irme unos cuantos días a un hotel de la ciudad. No tengo que reservar billetes, y por quedarme en la habitación no siento que me esté perdiendo nada emocionante. Leo, oigo música o quedo con amigos en el vestíbulo del hotel. Es un tipo de vacaciones que recomiendo a todo el mundo, siempre a condición de que el hotel sea bonito.

¿Con qué persona siente la tentación de volver al periodismo y escribir su semblanza?

Con la señora Klessa. Es una mujer de 89 años que tiene una tiendecita aquí a la vuelta de la esquina, donde vende prensa, cigarrillos, velas y mercería, y también se le puede llevar la colada para que la pasen por la calandria, ropa para lavarla y calzado para reparar. Allí está siempre de lunes a viernes desde las cinco y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde. Los sábados cierra a las doce y media porque es su hora de ir al peluquero. Si le llevo algo para lavar, pueden pasar dos semanas y sigue sabiendo exactamente qué es lo que le llevé; no usa resguardos escritos. No hace vacaciones; los días festivos la aburren. Es una mujer muy receptiva y la interesan mucho las cosas, y nunca se queja de nada. Está en su tienda y quiere seguir allí hasta que se muera. Es uno de mis modelos vitales; me admira su fuerza para vivir la vida tal como quiere vivirla.

Raimund Hoghe

Su madre, viuda desde 1944, era costurera. Su hijo ilegítimo Raimund, nacido en Wuppertal en 1949, se hizo trabajador voluntario de prensa con 16 años. Tras una serie de reportajes sobre la institución para discapacitados Bethel, por la que fue premiado, llamó la atención de Zeit, que le encargó semblanzas de marginales y, también, de estrellas de la cultura y el entretenimiento. Durante diez años, desde 1980, trabajó como asesor de dramaturgia para Pina Bausch. En 1990 apareció por primera vez como bailarín en un escenario, y cuatro años después representó su primer solo de danza Meinwärts, homenaje al tenor judío Joseph Schmidt, que murió en un campo de internamiento en Suiza mientras huía de los nazis. En la actualidad, Hoghe se encuentra de gira por Europa con sus obras Quartet y L’Après-midi.

Comentarios

Comentario