1978-1981

Kulturarbeit und Gesellschaftspolitik

Georg Lechner war von Dezember 1978 bis Dezember 1981 Leiter des Goethe-Instituts in Seoul. In diesem Beitrag blickt er auf seine Arbeit in dieser bewegten Zeit zurück und reflektiert seine anhaltenden Verbindungen zu Korea.

Zugegeben: im Rückblick auf meine vierzig Jahre zurückliegende Tätigkeit als Leiter des Goethe-Instituts Seoul – es war meine fünfte Auslandsdienststelle – bleibt die übliche und bewährte Arbeit mit den kulturellen Grundsäulen von Musik, Tanz, Theater, Film, Literatur und bildender Kunst durchaus in guter Erinnerung. Dazu empfahl sich bereits damals eine zusätzliche, möglichst nachhaltige Arbeitsform im entwicklungspolitischen Bereich, wie ich sie auf dem Gebiet der Behindertenerziehung mit Hilfe von Theodor Hellbrügge, dem Gründer von „Aktion Sonnenschein“, und seinem Team wahrnahm.

Obwohl der heute international angesehene koreanische Film damals erst an Fahrt gewann, war mir während meiner drei Jahre in Seoul der besondere cineastische Blick im koreanischen Kino aufgefallen. Bei meinem Abschied aus diesem Land transportierte ich persönlich in letzter Minute die schwere 35 mm Kopie des Films „Mandala“ von Im Kwon-Taek zu den Berliner Festspielen. Ein Jahrzehnt später ließ ein anderer Film – „Warum Bodhi Darma in den Osten aufbrach“ von Bae Yong-Kyun – aufhorchen.

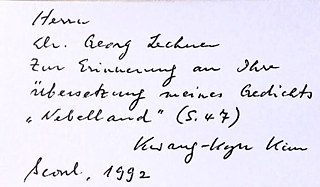

Zu meinem zentralen Anliegen jener Jahre führte meine Bekanntschaft mit dem jungen Dichter Kim Chi-Ha, der immerhin bei Suhrkamp verlegt wurde und mit seiner „vom brennenden Durst“ geprägter Sorge um die Demokratie in seinem Land auf sich aufmerksam machte; auf Grund seines Gedichts „Fünf Banditen“ musste er sechs Jahre hinter Gittern verbringen. Als ich ihn an einem eiskalten Weihnachtsabend in einem eingeschneiten Provinzort unmittelbar nach seiner Freilassung besuchte, kam er mir – eine Folge seiner Inhaftierung – trotz seines jugendlichen Alters gebückt entgegen. Ähnliches war dem befreundeten Dichter Ko Un widerfahren. Bis heute verbindet mich auch meine frühe Freundschaft mit Kim Kwang-Kyu, dessen programmatisches Gedicht „Nebelland“ ich ins Deutsche bringen durfte.

„Lassen Sie mich drei Beispiele meines damaligen politischen Widerstandes nennen.

Das koreanische Büro von Amnesty International leiteten zwei Koreaner, denen bereits mehrfach die Beendigung ihrer internationalen Arbeit nahe gelegt worden war. Als sie sich dem nicht fügen wollten und ihnen die Festnahme drohte, entschieden wir uns gemeinsam, sie in meinem Haus zu verstecken. Um sie der koreanischen Hausbediensteten gegenüber nicht zu verraten, gaben wir sie als Lehrer aus Daegu aus, die sich schriftstellerisch betätigen und sich zur Abfassung eines Romans für einige Zeit zurückziehen wollten. Schwierig für die beiden war, dass sie nicht liiert waren und als Mann und Frau in dem einzigen freien Zimmer meines Hauses gemeinsam zu wohnen hatten. Sie waren bald danach zu einem Paar geworden, hatten sich wenig später in der Landwirtschaft auf dem Lande verdingt, um Gewerkschaftsarbeit zu leisten, und so die schlimme Zeit gut überstanden. Dass sie sich in der Gewerkschaftsarbeit engagierten, hatte seine guten Gründe. Neben den Studenten hatten besonders die Gewerkschaften den Demokratisierungsprozess betrieben. Die Yushin-Verfassung hatte deshalb im Artikel 28 und 29 praktisch den Gewerkschaften ein Streikverbot auferlegt, und auch das Labour Union Law untersagte in den Artikeln 12 und 16 jegliche politische Tätigkeit. Trotz dieser staatlichen Zwänge gab es immer wieder, so 1979, größere Aufstände, die aus der Unrechtspraxis lebendes Recht für die Arbeiter zu entwickeln versuchten. Zur Charakterisierung mag hier der Hinweis auf jene bei der Großfirma Haitai beschäftigten Frauen genügen, die in der Eisfabrik bei Temperaturen von bis zu minus 40 Grad Celsius zu arbeiten hatten, ohne dass ihnen Handschuhe zugeteilt wurden.

Ein zweites Beispiel: Viele der oppositionellen Studenten mussten damals im Untergrund leben und sich mit Hilfe von Freunden über Wasser halten, da ihr Aufenthalt in der Familie zu gefährlich war. Ich unterstützte eine Reihe von ihnen mit Honoraren, die ich für Übersetzungen von deutschen Büchern ins Koreanische zur Verfügung stellte, die zum Thema der Gefahren von Atomenergie gerade auf den Markt gekommen waren und in Deutschland von den Grünen, die sich damals als politische Kraft formierten, heftig debattiert wurden. Außerdem sorgte ich für die Herstellung von Flugblättern, die mit den Folterungen von Oppositionellen hart ins Gericht gingen. Ein Student der Yonsei University stürzte sich aus Protest dagegen unter Verstreuung von Hunderten dieser Flugblätter von einem Gebäude des Campus zu Tode. Eines Tages stellte sich heraus, dass der koreanische Geheimdienst offensichtlich einen V-Mann in unsere Gruppe eingeschleust hatte und ich zweimal mit knapper Not der Festnahme durch den KCIA mit Jagd- und Verfolgungselementen, wie sie aus TV-Krimiserien bekannt sind, entkommen konnte. Was ich damals nicht wusste: Auch ein Mitglied meiner späteren koreanischen Familie, der einmal das National Museum of Modern and Contemporary Art in Seoul leiten sollte, war in jenen Jahren so übel gefoltert worden, dass er noch heute darunter leidet. Ich selbst stand offensichtlich ein Jahrzehnt lang auf der schwarzen Liste des koreanischen Geheimdienstes und wurde bei späteren Einreisen entsprechend ‚wahrgenommen’.

Dass Chun Doo-Hwan und Roh Tae-Woo, die korrupten Präsidenten vor ihm, zuerst zur Todesstrafe verurteilt und dann großzügig begnadigt wurden, gehört allerdings für mich zu jenen Ungereimtheiten, die ‚Demokratien‘ in Asien von den unseren unterscheiden. Inzwischen scheint auch Kim Dae-Jung der politische Alltag eingeholt zu haben, und ich denke mit Wehmut an seine Standhaftigkeit und seinen Mut in jenen Tagen.

Damals, im Jahre 1980, waren leider nicht die deutsche Botschaft oder die Bundesregierung durch ihren Protest gegen das Todesurteil gegen den Oppositionspolitiker Kim Dae-Jung aufgefallen, sondern eher mutige Kritiker wie der Landesbischof Kurt Schaf aus Berlin, der sich sehr um Asylsuchende kümmerte. In der Frankfurter Rundschau vom 4. Dezember des gleichen Jahres wurde immerhin unter der Überschrift ‚Lange Zeit hielt der Botschafter einfach still‘ festgehalten, dass ich mit meinem Widerstand gegen das Regime ‚beim deutschen Establishment in Seoul als merkwürdiger Querulant’ galt, weil ich zeigen wollte, ‚dass Kulturarbeit nicht abgenabelt von der politischen Wirklichkeit betrieben werden darf.‘“ Soweit das Zitat.

Dass das Goethe-Institut und seine Zweigstelle in Seoul in der unmittelbaren Folgezeit aus diesem Engagement keine Lehre zog und insbesondere im „kulturellen“ Umgang mit Nordkorea und der Gründung einer deutschen Kultureinrichtung in Pjöngjang eine bis zum heutigen Tag fortwirkende Fehleinschätzung der dortigen politischen Extremsituation an den Tag legte, schmerzt mich bis heute und gereicht niemandem zu Ruhm und Ehre.

Ich selbst habe mit Korea meinen eigenen Weg beschritten und bin seit 35 Jahren mit einer Koreanerin verheiratet. So bereichere ich meine bayerische Familie mit meiner koreanischen und mein deutscher Sohn hat zwei deutsch-koreanische Brüder. Beide Länder, Deutschland und Korea, haben mit der Erfahrung der Teilung eine schicksalshafte Gemeinschaft und meine beiden Familien bilden für immer ihre eigene deutsch-koreanische Schicksalsgemeinschaft.