Der slowakische Fotograf und Dokumentarfilmer Juraj Mravec verfolgt die Ereignisse in der Ukraine seit 2014. Als Reporter war er sowohl auf dem Euromaidan als auch im Donbas im Zentrum des Geschehens. Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar 2022 ist er regelmäßig in der Nähe der Frontlinie unterwegs. Seine Porträts sind nicht nur fotografische Zeugnisse des andauernden Krieges, sondern erzählen in ihren eingefangenen Momenten starke menschliche Geschichten.

Das ist ein kostbarer Moment, den man nicht jeden Tag erlebt und den man sich in der Regel verdienen muss. Menschen im Krieg leben in Ungewissheit. Granatenbeschuss, Sirenengeheul, abgebrannte Häuser und Wohnungen, Schmerz und Tod. Sie haben sich diese Entwicklung sicherlich nicht gewünscht und in keiner Weise dazu beigetragen. Sie müssen das überleben. Sie sind meine Helden, Menschen im Krieg. Seit dem 24. Februar 2022 fahre ich regelmäßig in die Ukraine, nahe an die Frontlinien, gewinne das Vertrauen der Menschen und erzähle ihre Geschichten.

Unabhängigkeitstag

Der 23. August ist ein hektischer Tag an der polnisch-ukrainischen Grenze. Auf der ukrainischen Seite hat sich ein kilometerlanger Autokonvoi gebildet. Rechtzeitig verlassen die Menschen die Ukraine, diesmal in größerer Zahl als üblicherweise in den letzten Monaten. Die ukrainische Regierung befürchtet, dass Russland am 24. August, dem Unabhängigkeitstag, die Ukraine massiv mit ballistischen Raketen beschießen könnte. Auch die US-Botschaft in Kyjiw fordert amerikanische Bürger auf, das Land oder zumindest die Hauptstadt in den kommenden Tagen zu verlassen.Ich komme dort am 24. August in den frühen Morgenstunden an. Auf dem gesamten Chreschtschatyk-Boulevard ist eine Ausstellung zerstörter russischer Militärausrüstung zu sehen – die einzig akzeptable Form, sie im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt zu zeigen.

Am Morgen steht die Sonne noch nicht so hoch, aber sie erzeugt ein interessantes plastisches Licht. Noch ist die Zeit nicht gekommen, zu der sich der Chreschtschatyk mit stolzen Ukrainer*innen füllen wird, und ich nutze die letzten Momente, an denen er noch mehr oder weniger verlassen aussieht.

Eine Frau zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Sie kam allein. Sie schwieg. Erregte keinerlei Aufmerksamkeit. Sie ging schweigend zwischen den verbrannten Panzern umher. Im Nu bildete sich ein Grüppchen von Fotografen, die ihr vorsichtig folgten. Ich bemerkte, dass sie relativ viel Abstand hielten und sie von der Seite fotografierten. Ich gehe um die Gruppe der Fotografen herum und stelle mich ihr gegenüber. Sie bleibt stehen, als ob sie meinen Wunsch, ein besseres Foto als die anderen zu bekommen, verstehen würde. Sie dreht sich zu mir um und blickt traurig zu Boden.

Unabhängigkeitstag | Foto: © Juraj Mravec

Unabhängigkeitstag | Foto: © Juraj Mravec

Am 24. August, genau sechs Monate nachdem Russland seinen sinnlosen Krieg gegen die Ukraine entfesselt hat, blieben die befürchteten Angriffe auf das Zentrum der Hauptstadt aus. Es wurde ein schöner sonniger Spätsommertag. Einige Wochen später beschossen die Russen Kyjiw mit ballistischen Raketen als „Vergeltungsmaßnahme“ für einen Angriff auf die Krim-Brücke über die Straße von Kertsch.

Sechs Monate zuvor

März 2022. Die Lage ist äußerst ernst. Kyjiw ist halb eingekesselt, die Ukrainer kämpfen mit dem Mut der Verzweiflung, um ihr Land zu retten. Die Russen sind bereits in Irpin! Die Vororte nördlich von Kyjiw sind von den Truppen des Tschetschenen Kadyrow besetzt worden. Die Brücke zwischen Irpin und Kyjiw wurde von der ukrainischen Armee in die Luft gesprengt, um einen russischen Vorstoß zu erschweren. Hinter Irpin liegt Butscha, wo sich Gräueltaten abspielen, von denen die ganze Welt in einigen Wochen erfahren wird. Aber im Moment haben wir keine Ahnung. Wir wissen nichts. Wird Kyjiw fallen? Zu was sind die Russen fähig, um die Hauptstadt einzunehmen und den Krieg zu gewinnen?Unter der zerstörten Brücke wurde aus Kisten eine improvisierte Fußgängerbrücke gebaut, die von ganzen Familien mühevoll überquert wird. Die Alten quälen sich am meisten. Viele Menschen haben auch leichte Verletzungen, ihre verwundeten Köpfe sind bandagiert. Ich kann sie weinen hören. Ich laufe in die entgegengesetzte Richtung. Ich gehe dorthin, woher diese Menschen fliehen. In die Eingeweide der Vorstädte, die zum Teil noch von den ukrainischen Einheiten kontrolliert werden. Bei mir sind meine tschechischen Kollegen, der Fotograf Stanislav Krupař sowie der Fernsehreporter Tomáš Vlach.

Wir gehen einige hundert Meter weiter, immer noch in Richtung Norden. In der Ferne sehe ich schwarzen Rauch von einer Explosion, und mitten auf der Straße blockiert ein Betonmischauto den Weg. Wir verstecken uns hinter dem massiven stählernen Fahrzeug. Plötzlich rollt ein schwarzer Opel heran und Standa schreit: „Juro, komm!“ Wir springen in das Auto. Der Mann evakuiert Menschen, gerade hat er eine Familie mit Kindern abgesetzt und bringt nun uns zu dem Ort, wo er die Leute abholt.

Im Bunker

Mitten in Irpin, in der Nähe des letzten Punktes, an dem die Ukrainer*innen noch die Stellung halten, befindet sich ein unterirdischer Bunker. Die Soldat*innen teilen sich ein paar Dutzend bescheiden beleuchtete Quadratmeter mit Zivilist*innen. Einer hat sogar seinen Papagei mit hinunter gebracht. Still sitzt Korela in einem Käfig in der Dunkelheit des Kellers und macht die postapokalyptische Atmosphäre perfekt.„Und wo sollte ich denn hin? Ich kann nirgendwo hin. Wer braucht schon eine 80-jährige Alte?“

„Es gibt hier keine Verbindung. Wir wissen nichts. Nicht einmal das Radio funktioniert hier unten.“

„Haben sich die Präsidenten geeinigt? Haben sie sich nicht geeinigt? Ich weiß von nichts.“

Sie weint. Mein Objektiv ist kaum dreißig Zentimeter von ihr entfernt. Es ist sehr dunkel. Ich nehme die Stirnlampe in meine Hand und taste mich vorsichtig an ihr Gesicht heran. Ich spüre, dass ich es darf. Ich darf ihren Kummer aus nächster Nähe festhalten.

Im Bunker in Irpin | Foto: © Juraj Mravec

Im Bunker in Irpin | Foto: © Juraj Mravec

Die Soldaten lassen uns nicht aus dem Bunker um weiterzugehen, draußen rumpelt es, und ich bleibe dankbar mit Masha in dem unterirdischen Bunker. Wir spielen mit einem kleinen Spielzeugauto. Masha lässt es zu mir fahren und freut sich, wenn das Auto erfolgreich ankommt, und umgekehrt. Ich spüre, dass das Eis teilweise gebrochen ist. Nach einer Weile gesellt sich ein schwarzer Hund zu uns und Masha freut sich über seine Anwesenheit. Ich ergreife die Gelegenheit und es gelingt mir, sie zu fotografieren.

Masha

| Foto: © Juraj Mravec

Direkt vor dem Eingang zum Bunker sitzt ein Mann um die 60. Er hat so einen schicksalhaften Blick, den ich nur von Menschen im Krieg kenne. Er raucht eine Zigarette und blickt vor sich hin. Ich zünde mir ebenfalls eine an und wir wechseln ein paar Sätze über das Lieblingsthema der letzten Wochen: Was sind die Russen doch für Wichser. Es gibt Tage, an denen man kein einziges Porträt hinbekommt, aber manchmal ergeben sich auch drei an einem Tag.

Masha

| Foto: © Juraj Mravec

Direkt vor dem Eingang zum Bunker sitzt ein Mann um die 60. Er hat so einen schicksalhaften Blick, den ich nur von Menschen im Krieg kenne. Er raucht eine Zigarette und blickt vor sich hin. Ich zünde mir ebenfalls eine an und wir wechseln ein paar Sätze über das Lieblingsthema der letzten Wochen: Was sind die Russen doch für Wichser. Es gibt Tage, an denen man kein einziges Porträt hinbekommt, aber manchmal ergeben sich auch drei an einem Tag. Vor dem Eingang zum Bunker in Irpin | Foto: © Juraj Mravec

Vor dem Eingang zum Bunker in Irpin | Foto: © Juraj Mravec

Kyjiw

An keine andere Stadt, in der ich je in meinem Leben gewesen bin, habe ich so intensive Erinnerungen wie an Kyjiw. Ich war 2014 während der Euromaidan-Proteste und dann 2022 zur Zeit der Belagerung dort. Es führte nur noch ein einzige Versorgungsroute in die Stadt, von Süden aus Bila Zerkwa, und auch auf dieser gab es viele Checkpoints. Etwas zu Essen zu organisieren, war schon ein Erfolg, zum Glück funktionierten Strom und Heizung problemlos. Die Außentemperaturen lagen unter dem Gefrierpunkt.Irpin ist seit gestern für Journalisten gesperrt. Am Tag nachdem wir mit Masha im Bunker waren, wurde an einer der Stellen, an denen ich auch mit Tomáš und Standa gewesen war, der amerikanische Journalist Brent Renaud erschossen.

Meine Kollegen und ich fahren mit dem Auto durch die dunklen Straßen des teilweise umstellten Kiews. Wir alle drei wollen gern einen Checkpoint in den Straßen der Stadt genau dokumentieren. Aus Angst vor Saboteuren und Spionen war es bisher undenkbar, die Soldaten an einem dieser Kontrollpunkte zu fotografieren.

Die Kontrollpunkte werden hauptsächlich von Soldaten bewacht, die am Tag der Invasion zur Heimwehr gemeldet hatten. Das bedeutet, dass sie fast keine Erfahrung haben. Vor ein paar Wochen waren sie noch Programmierer, Anwälte, Fitnesstrainer. Jetzt patrouillieren sie in Tarnkleidung und mit frisch geladenen AK-74 durch ihre Straßen.

„Jungs, wir kommen mit einer Bitte zu euch“, sagt unser ukrainischer Kollege und Freund Sasha Chekmenev zu den Soldaten am Checkpoint. „Wir brauchen ein paar Fotos von euch, wie ihr hier Wache haltet, würde euch das etwas ausmachen?“ Nach einer Weile taucht der Kommandant auf. Evgenij hat zu Sowjetzeiten in der Armee gedient, er hat also die meiste Erfahrung. Wir geben ihnen das warme Brot, das kurz zuvor von Freiwilligen bekommen haben, und sie laden uns zum Borschtsch ein. In einer rostigen Eisentonne brennt ein Feuer. Es ist angenehm warm.

Evgenij

| Foto: © Juraj Mravec

Evgenij

| Foto: © Juraj Mravec

Terror

Entbindungskliniken, Schulen, humanitäre Zentren, Bahnhöfe. Alles wird bombardiert. Der Terror gegen die Zivilbevölkerung ist in diesem Krieg ein Mittel, mit dem Russland versuchen, den Willen der Ukrainer*innen zu brechen.Die russischen Linien um Kiew haben sich seit einiger Zeit nicht mehr bewegt. Seit Irpin größtenteils eingenommen wurde, steht die Front still. Ich persönlich glaube, dass die Russen zu diesem Zeitpunkt schon sehr genau wussten, dass sie nicht weiter vorrücken können und die Offensive auf Kyjiw ein Fehlschlag war. Doch anstatt sich zurückzuziehen, haben sie Kyjiw mit Marschflugkörpern beschossen.

Die Soldaten, die das Raketensystem bedienen, haben keine Ahnung, in welchem Objekt die Rakete einschlagen wird. Stellt euch vor, es ist halb sechs Uhr morgens, ihr seid im Tiefschlaf, und plötzlich gibt einen so lauten Knall, dass man im Bett steht. „Das muss knapp gewesen sein! Sehr nah!“, sagt man sich.

Am nächsten Morgen stellen wir fest, dass die Rakete ein Wohnhaus in Obolon getroffen hat, einem Viertel, das Luftlinie mehr als drei Kilometer entfernt ist. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was das für ein Schlag sein muss, wenn man tatsächlich richtig nah dran ist, so nah, dass die Druckwelle die Glasscheiben der umliegenden Gebäude aus den Fenstern sprengt.

Die Wohnungen sind ausgebrannt, der Teil des Gebäudes mit dem Treppenhaus ist eingestürzt. Glücklicherweise schliefen die meisten Bewohner*innen nicht in ihren Wohnungen, sondern in Luftschutzkellern. Diejenigen, die lieber zu Hause geblieben waren, sind tot.

Das Gebäude wird von der Polizei bewacht, die unglücklichen Bewohner*innen stehen vor dem zerbombten Gebäude und hoffen, dass nicht ihr ganzes Hab und Gut zu Asche geworden ist.

Eine ältere Dame weint und fleht die Polizei an, sie in ihre Wohnung zu lassen. Ihr Mann hat sich gestern geweigert, in der Notunterkunft zu schlafen, er wollte zu Hause bleiben. Seit dem Morgen kann sie ihn nicht mehr erreichen. Ein junger Polizist lässt sie in das Gebäude. Als ich ihn anschaue, sehe ich, dass er Tränen in den Augen hat.

Eine Rakete schlug in diesem Wohnhaus im Kyjiwer Stadtteil Obolon ein. | Foto: © Juraj Mravec

Eine Rakete schlug in diesem Wohnhaus im Kyjiwer Stadtteil Obolon ein. | Foto: © Juraj Mravec

Charkiw

Der Platz der Verfassung (Майдан Конституції, Maidan Konstytutsiyi) ist völlig zerstört und menschenleer. Ab und zu hört man über den Köpfen eine Rakete fliegen. Dieses unangenehme Geräusch wie aus der Hölle wird man sein Lebtag nicht vergessen.Eine Frau steht auf den Stufen der Unterführung zum Verfassungsplatz. Sie raucht eine Zigarette. Sie ist auffallend gestylt, wobei sich in ihren Anblick gleichzeitig auch die Beobachtung mischt, dass sie die Unterführung wahrscheinlich seit einem Monat nicht mehr verlassen hat.

„Sind Sie Journalist?" fragt sie sofort, als sie mich mit der Kamera in der Hand sieht. „Ich heiße Natasha, komm, ich zeige dir, wie ich lebe.“ Wir gehen die Treppe hinunter. Sie lebt allein. Es ist kalt und riecht muffig da unten. Vor dem Krieg war es eine gewöhnliche Unterführung, voller Geschäfte mit billigem Kram. Jetzt sind die Schaufenster eingeschlagen.

„Viele Leute kommen hierher zu mir“, fährt Natasha fort. „Manchmal kommen sogar meine Kinder her, um mich zu besuchen. Verschiedene Gäste. Dann zeige ich ihnen diese Inschrift und sage ihnen, dass das das Datum meiner Geburt ist. Sie glauben mir nicht. Dann zeige ich ihnen meinen Reisepass.“ Das Datum an der Wand ist vom letzten Jahr.

„Wenn ich hungrig bin, esse ich Brot.“ Sie setzt ihre seltsame Exkursion fort. „Hier ist meine Freundin gestorben.“ In dem Moment ist mir schon klar, dass Nataša nicht zurechnungsfähig ist. Etwas Schreckliches muss ihr zugestoßen sein. Sie redet Unsinn. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihr helfen kann. Ich bitte sie, ihre Sonnenbrille aufzusetzen und mache ein Porträt von ihr. Ich schenke ihr Zigaretten und einen Schlafsack. Sie begleitet mich die Treppe hinauf. Ich verschwinde über den Platz, Natasha bewegt sich keinen Meter von der Treppe weg.

Natasha

| Foto: © Juraj Mravec

„Entschuldigen Sie, sind Sie Journalisten?“ Wasyl Iwanow klopft an das Fenster unseres weißen Autos, auf das mit schwarzem Klebeband die Aufschrift PRESS aufgeklebt ist. In der Stimme des älteren, bärtigen Herrn aus einem Vorort von Charkiw liegt eine gewisse Dringlichkeit. Es dauert nicht lange, bis er zu weinen beginnt.

Natasha

| Foto: © Juraj Mravec

„Entschuldigen Sie, sind Sie Journalisten?“ Wasyl Iwanow klopft an das Fenster unseres weißen Autos, auf das mit schwarzem Klebeband die Aufschrift PRESS aufgeklebt ist. In der Stimme des älteren, bärtigen Herrn aus einem Vorort von Charkiw liegt eine gewisse Dringlichkeit. Es dauert nicht lange, bis er zu weinen beginnt.„Meiner Frau wurde das Bein abgerissen! Vor ein paar Tagen wurde ihr das Bein abgerissen, als sie den Müll rausbringen wollte. Man kann immer noch Blut auf dem Boden neben den Containern dort sehen. Sie ist im Krankenhaus!“ Es erschüttert mich, einen erwachsenen Mann weinen zu sehen. Schließlich kommt das nicht so häufig vor.

Wasyl Iwanow nimmt unser Angebot an und wir fahren zusammen zum Krankenhaus, um seine Frau zu besuchen. Er ist damit einverstanden, dass wir sie gemeinsam mit ihm besuchen. Als er das Zimmer betritt, in dem Valentína Iwanowna liegt, fangen beide an zu weinen. „Ich wollte nur den Müll rausbringen. Mehr nicht. Ich wollte nur den Müll rausbringen, da kam etwas von oben, ein Schrapnell hat mein Bein abgerissen. Ich habe es geschafft, zur nächsten U-Bahn-Station zu kriechen, dort bin ich ohnmächtig geworden.“

Wasyl Iwanow sitzt auf der Bettkante. Er sieht seine Frau an und weint. Mich nimmt er überhaupt nicht mehr wahr. Es stört ihn nicht, dass er mein Objektiv kaum 50 Zentimeter vor seinem Gesicht hat. Ich spüre, dass er mir vertraut. Er war es, der mir seinen Schmerz zeigen wollte und mich hierher gebracht hat.

Wasyl Iwanow | Foto: © Juraj Mravec

Wasyl Iwanow | Foto: © Juraj Mravec

Metro

Charkiw war in den ersten Kriegsmonaten zweifellos eine der am stärksten beschossenen Städte. Die Stadt lag in Reichweite von Grad-Raketen, Artillerie, Panzern und nicht selten wurden auch ballistische Raketen abgefeuert. Es ist daher kein Zufall, dass die unterirdischen Räume der riesigen Charkiwer Metro zu einem Zufluchtsort für Tausende von Menschen wurden.Menschen durchleben die Angst vor Beschuss unterschiedlich. Für viele ist es die einzige akzeptable Lösung, tief unter der Erde zu leben. Sie werden von Freiwilligen versorgt, die Essen, Hygieneartikel, Decken und Schlafsäcke mitbringen. Eine dieser Freiwilligen ist Anna.

Die schöne junge Frau kümmert sich in ihrer Straße im Stadtteil Kholodna Hora zusammen mit ihrem Mann um die Menschen in der Metro. Irgendwann fällt mir auf, dass Annas Augen die gleiche Farbe haben wie die grüne Wand in der U-Bahn.

Anna

| Foto: © Juraj Mravec

Anna

| Foto: © Juraj Mravec

Trostjanez

Anfang April zogen sich die Russen aus der Nordukraine zurück. Ihre Offensive auf Kyjiw war gescheitert, und die ukrainische Armee drängte sie bis hinter die Stadt Sumy zurück. Nach dem Rückzug der Russen finden wir die Städte zerstört vor. Es ist ein kalter Aprilmorgen im Jahr 2022. Zwei Männer stehen auf dem Platz der ukrainischen Kleinstadt Trostjanez unter einem zerstörten T-34-Panzer, der als Denkmal für den Zweiten Weltkrieg dient. Sie rauchen Zigaretten und starren auf die Katastrophe.„Sie kamen mit Panzern hierher. Sie fuhren hier herum, wie sie wollten. Sie haben alle Geschäfte ausgeraubt und unsere Leute getötet.“ „Sie meinen die Einheimischen?" frage ich. „Ja, Einheimische. Sie haben Einheimische getötet, verstehst du das? Wichser! Man muss sie mit Feuer vertreiben, was anderes kann man mit ihnen nicht machen.“ Einer von ihnen schaut mir direkt in die Kamera. In der Luft ist der Zigarettenrauch zu sehen.

Trostjanez | Foto: © Juraj Mravec

Trostjanez | Foto: © Juraj Mravec

Mai

In der ersten Maihälfte gelang der ukrainischen Armee ein weiterer großer Erfolg. Zum ersten Mal konnten die Russen weiter von Charkiw weggedrängt werden. Zum ersten Mal seit dem russischen Überfall konnten sich die Einwohner der Stadt von dem ständigen Beschuss erholen, zumindest für eine Weile. Bis sich die Lage stabilisierte und die Russen das System der Marschflugkörper durch ballistische Raketen ersetzten.Viele Menschen aber nutzten diese wertvolle Zeit und trauten sich zum ersten Mal in ihre Wohnungen in stark beschossenen Stadtteilen, um sich dort umzusehen. Nord-Saltiwka ist ein solches Viertel. Die riesige Plattenbausiedlung in der zweitgrößten Stadt der Ukraine war bis vor kurzem noch die Frontlinie. Ich fahre selbst mit dem Auto hin, schlendere durch Nord-Saltiwka auf der Suche nach Geschichten, die ich aufzeichnen könnte, als ich plötzlich einen schrumpeligen Alten in Pantoffeln sehe, der am Straßenrand steht und vom starken Wind durchgepeitscht wird, während er versucht, ein Auto anzuhalten.

Als er neben mir einsteigt, sehe ich, dass er ein Brecheisen in seiner Tasche hat. „Wohin fahren wir?“ frage ich mit einem breiten Lächeln. „Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn werde ich meine Wohnung sehen. Oder zumindest das, was von ihr übrig ist“, antwortet der Rentner. „Darf ich mitkommen?“ Endlich habe ich die Geschichte gefunden. Sein Name ist Fedorej und er freut sich über meine Begleitung auf dieser Expedition.

„Bleiben Sie nicht zu lange in diesem Viertel“, warnt uns ein Soldat und erklärt, dass die ukrainische Artillerie schießen wird und es immer noch nicht sicher ist, sich in diesen Plattenbauten aufzuhalten.

Fedorej kämpft gegen den Wind, in Hausschuhen und mit seiner Tasche mit dem Brecheisen bahnt er sich seinen Weg durch die zerstörte Wohnsiedlung zu seiner Adresse. Ständig schimpft er über irgendetwas. Er sagt, dass die Geschichte der Ukraine kompliziert sei und dass Russland nicht allein die Schuld trage. Nach einer Weile stelle ich fest, dass Fedorej ziemlich pro-russisch eingestellt ist, was mich schon deshalb überrascht, weil er der erste Ukrainer ist, den ich seit Kriegsbeginn so reden höre. „Sieh mal, Juraj, das ist mein Haus und auf der Südseite ist alles total verbrannt! Aber die Russen haben nicht von hier aus geschossen. Ich frage mich, wer hat hier geschossen?“

Fedorej | Foto: © Juraj Mravec

Fedorej | Foto: © Juraj Mravec

„Kommst du wirklich mit hoch? Hast du keine Angst?“ „In welchem Stockwerk wohnst du denn?“, frage ich und hoffe, wie immer bei dieser Frage in der Ukraine, dass es das erste ist. „Im achten.“ Fedorej spricht ein Gebet, bevor er unsicher die Treppe des Plattenbaus hinaufsteigt, der schon mehrmals von wer weiß was getroffen wurde.

Das Brecheisen brauchte er letzten Endes gar nicht. Die Tür ließ sich mit dem Schlüssel öffnen. Die Fenster der Wohnung sind mit Brettern vernagelt und die Möbel kreuz und quer verschoben oder umgefallen. Glasscherben auf dem alten Teppich knirschen unter den Schuhen, aber wenigstens die Wände sind noch heil.

Fedorej hat eine Liste von seiner Frau dabei, die alles notiert hat, was er aus der Wohnung mitbringen soll. Mit einer kleinen, schwach leuchtenden Taschenlampe fängt er an zu suchen. Ich frage mich, wegen welcher Dinge er eigentlich hergekommen ist. Was wird er aus der Wohnung mitnehmen?

Fedorej holt Hausschuhe, alte Hüte, alte Kleidung. Alles Sachen, die wir auf dem Markt für unter 20 Euro kaufen könnten. „Siehst du, wie bescheiden wir hier gelebt haben, wir haben niemandem etwas getan, warum passiert uns das? Ich habe hier mit meiner Frau, meiner Tochter und meinem Enkel gewohnt. Es begann schon in den ersten Kriegstagen. Der ganze Block wackelte buchstäblich und schwankte von einer Seite zur anderen“, erinnert er sich. „Zum Glück ist niemandem etwas passiert. Seitdem war ich nicht mehr hier.“

Sommer mit Krieg

Südlich von Odesa befindet sich das Erholungsgebiet Satoka. Sandstrände säumen die Schwarzmeerküste. Die Hotelanlagen sind in dieser Sommersaison sicher mit Tourist*innen aus der gesamten Ukraine gefüllt. Kinder schreien, jagen sich gegenseitig und betteln ihre Eltern an, mit ihnen in den Aquapark zu gehen. Kleine Geschäfte mit kitschig bunten Handtüchern, aufblasbaren Wasserspielzeugen, Flossen und Taucherbrillen säumen die Straßen. Gute Restaurants servieren Meeresfrüchte und hervorragenden Wein aus dem nahen Moldawien. Mit dieser Vorstellung versuche ich, den Ort, in der ich mich gerade befinde, vor meinem geistigen Auge lebendig werden zu lassen.Gleich hinter der Bucht führt die Straße über eine Brücke nach Moldawien oder Rumänien. Aufgrund dieser Verbindung war die Brücke ein häufiges Ziel von Angriffen der russischen Armee. Anfang Juli 2022 gab es den Versuch, sie mit einer ganzen Batterie von Raketensystemen zu zerstören. Die Raketen trafen zwar nicht die Brücke, wohl aber Satoka.

Nirgends ist jemand zu sehen. Ich betrachte den zerstörten Komplex des Hotels Hawaii. Die gesamte Vorderwand des Gebäudes fehlt und wie bei einer Puppenstube kann man hineinschauen. An diesen heißen Augusttagen weht ein angenehm erfrischender Wind vom Meer heran. Er spielt mit den Wellblechen, die überall herausragen.

Als die Geräusche lauter werden, schaue ich mich um und sehe einen Mann auf mich zukommen. Sein Name ist Wolodja und er war hier an dem Tag als die Raketen fielen. Er will nicht viel reden. Er hat Angst. Er kam aus Luhansk hierher, um sich vor dem Krieg zu verstecken. Seine Mutter ist dort geblieben. Mit einem Foto ist er aber einverstanden.

Wolodja, von Narben übersät, steht in der untergehenden Sonne vor dem zerstörten Hotel Hawaii. Es ist ein warmer Augustabend, eine angenehme Brise weht, und man hört das Rauschen des Meeres, den Klang von Metall und das Knirschen von Scherben unter Wolodjas Stiefeln.

Die Sandstrände an der Schwarzmeerküste sind vermint.

Sommer 2022 in Satoka.

Wolodja | Foto: © Juraj Mravec

Wolodja | Foto: © Juraj Mravec

Mykolajiw

Das Erste, was einem auffällt, wenn man durch die Straßen geht, sind Senior*innen, die Wasserflaschen tragen. Sie tauchen wie aus dem Nichts auf. Seit April gibt es in Mykolajiw kein fließendes Wasser mehr. Deshalb stehen es an vielen Stellen Tankwagen mit Wasser, an denen die Einwohner*innen sich regelmäßig treffen.Mykolajiw ist einer der am stärksten beschossenen Orte der Ukraine. Hier wurde die russische Offensive im Süden des Landes gestoppt, die von der Krim ausging. Eine heldenhafte Stadt! So verkünden es zahlreiche Plakatwände. Nach dem Grund muss man nicht lange suchen.

Überall Raketenspuren. Das Gebäude der Regionalverwaltung hat einen Volltreffer abbekommen. Es klafft ein riesiges Loch über mehrere Stockwerke. 40 Menschen kamen dort ums Leben. Das Stadtarchiv befindet sich direkt darunter. Wir sitzen mit unseren Freunden Mirko und Tomáš von der Tageszeitung Denník N im Treppenhaus und warten auf den Medienbeauftragten der Region Mykolajiw.

Plötzlich höre ich eine laute Explosion. Ich kann nicht identifizieren, wo sie war und bin froh, dass ich überlebt habe. Lang währt die Freunde nicht, denn die nächste Explosion kommt. Da ist mir klar, dass es schlimm ist. Wir sind unter Beschuss. Ich verstecke mich unter der Treppe.

Die Explosionen hören nicht auf. Ich weiß nicht einmal, wie viele es sind. Mir geht durch den Kopf, dass ich mir das Gebäude, unter dem ich kauere, nicht angesehen habe. Was ist, wenn es große Fenster gibt, die Druckwellen nicht standhalten und mir Glas auf den Rücken fällt?

Am Boden kriechend umrunden meine Freunde und ich das Gebäude des Stadtarchivs, an dessen Rückseite sich ein kleiner Garten befindet. Ich schaue nach oben, sehe keine großen Fenster, also lege ich mich neben der Hauswand auf den Boden. Kurz darauf geht die Tür auf. Ein älterer Mann ruft uns in den Keller. Dort verstecken sich etwa acht weitere Personen.

Es war ein umgebautes S-300-System. Das einzige schwere Kaliber, von dem die Russen genug haben. Ursprünglich handelt es sich um ein Luftabwehrsystem, das zu einem Boden-Boden-System umgebaut wurde. Deshalb ist es in Fällen wie diesem sehr ungenau. Die Russen haben versucht, die Brücke zu treffen, die Mykolajiw mit der Straße nach Odesa verbindet. Sie feuerten eine ganze Batterie auf die Stadt ab. Die ukrainischen S-300, die ihren Zweck der Luftverteidigung erfüllt, versuchte, sie zu deaktivieren.

Eine S-300-Rakete enthält 200 Kilogramm Sprengstoff. Der Einschlag einer solchen Rakete, selbst in mehreren Kilometern Entfernung, holt einen aus dem Tiefschlaf, so dass man aufrecht im Bett steht. Davon konnte ich mich einige Monate später in Charkiw selbst überzeugen.

Die Russen haben es nicht geschafft, die Brücke zu treffen. Die Trümmer einer abgefangenen Rakete landeten in einem Wohngebiet in der Nähe einer Schule. Als wir zu der Stelle kommen, sehen wir von den bescheidenen Häusern nur noch Schutt. Das verbogene Verkehrsschild wirkt wie ein Werk des naturalistischen Surrealismus.

Oleksandr steht im Hof, mitten in den Trümmern seines Hauses. Er blickt in den Himmel, aus dem Rakete geflogen kam und ihm wie ein Deus ex machina alles genommen hat. Oleksandrs Haus ist ihm buchstäblich auf den Kopf gefallen. Auch die Garage und das Auto sind zerstört. An diesem Tag hat er seine Frau verloren. Während er zu Hause saß, war sie auf der Straße. Sie hatte keine Chance.

Oleksandr | Foto: © Juraj Mravec

Oleksandr | Foto: © Juraj Mravec

Juri

Es ist ein kalter, regnerischer November im Jahr 2022. Ich fahre mit einem alten, aber gut erhaltenen Daewoo Lanos über ukrainische Straßen. Mein Freund, der Künstler Martin Vongrej, möchte ihn der ukrainischen Armee schenken, aber bevor ich ihn an eine Freiwilligenorganisation in Kyjiw übergebe, darf ich ihn für meine Reise nutzen. Ich bin auf dem Weg nach Cherson, das seit knapp einer Woche befreit ist.Die Stadt befindet sich am Rande einer humanitären Katastrophe. Es gibt keinen Strom, es gibt kein fließendes Wasser, die Heizungen funktionieren nicht. Deshalb ist mein Auto mit vielen Schlafsäcken und Kerzen beladen, die mir gute Menschen nach meinem Aufruf in den sozialen Medien gespendet haben. So lernte ich Andrej aus dem ostslowakischen Prešov kennen.

Nach dem russischen Überfall stellte Andrej einen Teil seines Hauses für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung. Oksana aus Cherson wohnt bei ihnen. Sie bat mich, ihren Mann zu besuchen, der dort geblieben ist, und gab mir ein Paket für ihn mit. Das kam mir sehr gelegen, denn ich fuhr zum ersten Mal nach Cherson und kannte dort niemanden.

Vor dem Krieg dauerte die Fahrt von Mykolajiw nach Cherson etwa vierzig Minuten, eine Woche nach der Befreiung sind es gut drei Stunden. Die Hauptstraße ist nicht benutzbar, also fahre ich in einem langen Konvoi durch verschiedene Dörfer. Ich nutze die mitgebrachten humanitären Hilfsgüter als Vorwand, um in die Stadt zu gelangen. Journalist*innen dürfen nämlich vorerst nur im Rahmen von organisierten „press tours“ in die Stadt, und daran habe ich definitiv kein Interesse.

In einigen Dörfern stehen die Menschen am Straßenrand vor ihren Häusern und schwenken ukrainische Fahnen, andere sind dem Erdboden gleichgemacht. Hier ist die Front durchgezogen. Der erste Ort, den ich in Cherson ansteuere, ist das humanitäre Zentrum Sofia. Dort übergebe ich alle Schlafsäcke und Kerzen.

Vor dem Krieg war es ein Zentrum für Kinder aus sozial schwachen Familien. Während der Besatzungszeit war der Betrieb eingeschränkt, und jetzt freuen sie sich, die Dinge, die ich mitgebracht habe, an die Familien verteilen zu können, denen sie seit langem helfen.

Ich verabschiede mich und rufe Juri an. Er erklärt mir, wie ich dorthin komme, wo er auf mich wartet. Ein Blick auf die Karte zeigt mir, dass die Stelle fast am Dnipro ist, was mich nicht gerade freut, denn die Russen haben sich aus der Stadt genau auf die andere Seite des Flusses zurückgezogen. Als ich mich dem Treffpunkt nähere, wird der Beschuss stärker und das Handynetz ist weg.

Ein sympathischer Mann in den Sechzigern steigt ins Auto, wir machen uns schnell miteinander bekannt und beschließen, zu ihm nach Hause zu fahren. Juri wohnt in einem fünfstöckigen Wohnblock direkt am Dnipro. Die Schüsse sind hier so laut, dass es mich nervös macht. „In welchem Stockwerk wohnst du?", frage ich, und hoffe wie immer, dass es der erste ist. „Im fünften.“

Meine Erfahrung sagt mir, dass es keine gute Idee ist, im obersten Stockwerk eines Wohnblocks am Dnipro zu schlafen, mit der russischen Armee im Rücken, die sich erst vor einer Woche aus Cherson zurückgezogen hat und seither die Stadt beschießt. Andererseits ist Juri ein sehr sympathischer, freundlicher Mensch, und ich kann sehen, dass er sich wirklich riesig über den Besuch freut.

Die Fenster der Wohnung wackeln nach Einschlägen, die berühmte Antoniwkabrücke ist nur acht bis zehn 10 Autominuten entfernt, wenn man langsam fährt. Ansonsten ist es in der Wohnung sehr sauber, schön aufgeräumt. Im Aquarium ist sauberes Wasser und die Goldfische sehen glücklich aus.

Juri ist ein 63-jähriger Ingenieur, der sein ganzes Leben lang in einer Bank gearbeitet hat. Seine Frau Oksana, sein Sohn Maks und seine Tochter Kateryna verließen Cherson gleich in den ersten Kriegstagen. Kateryna ist Französischlehrerin und nach Paris gezogen, Maks studiert in Tschechien.

„Du schläfst in Maksʼ Zimmer.“ Juri zeigt mir die Wohnung. „Also gut. Ich werde heute Nacht hier bleiben, mir wird nichts passieren“, sage ich mir. „In diesen Wohnungen funktioniert das Gas immer noch“, sagt Juri fröhlich und brät schnell Fleisch und Gemüse in einer Pfanne an. „Wollen wir einen Cognac trinken?“

Juri | Foto: © Juraj Mravec

Juri | Foto: © Juraj Mravec

„Wir haben oft Raketen über unserer Stadt fliegen hören.“ „Raketen, die auf Mykolajiw flogen“, füge ich hinzu. Uns beiden war klar, dass Cherson, was den täglichen Beschuss anbelangt, nun Mykolajiw ablösen würde.

Ich wachte mitten in der Nacht mit einem furchtbar trockenen Mund und von lautem Gerumpel auf. Massiver Beschuss! Ich springe aus dem Bett und renne zum Fenster. Der gegenüberliegende, in Dunkelheit getauchte Wohnblock wird von Blitzen erhellt. Nur ein Gewitter.

Seit der Befreiung haben die meisten Einwohner die Stadt wegen des tagtäglichen Beschusses verlassen. Juri lebt immer noch in seiner Wohnung im fünften Stock in der Nähe des Dnipro. Er hat wieder angefangen, in der Bank zu arbeiten. An diesem Abend sind wir Freunde geworden. Von Zeit zu Zeit rufe ich ihn an, um zu hören, ob es ihm gut geht. Am Telefon klingt er immer ruhig und gelassen.

Donbass

Februar 2023. Der große Krieg dauert nun schon ein Jahr. Die russische Armee hat fast die gesamte Region Luhansk besetzt. Die schwersten Kämpfe finden jetzt in dem Teil der Region Donezk statt, der noch von der Ukraine kontrolliert wird. Ich komme seit 2015 hierher. Der Krieg ist für die Menschen hier nichts Neues; er dauert bereits acht Jahre. Aber so schlimm war es noch nie. Marjinka, Rubischne, Sewerodonezk, Awdijiwka, Bachmut, Wuhledar: Ganze Städte verschwinden von der Landkarte.Die preisgünstige ukrainische Lebensmittelkette ATB hat im Donbass geschlossen. Andere Geschäfte sind halb leer. Die Beziehungen zwischen den Einheimischen und der ukrainischen Armee sind nicht immer die besten. „Die Ukrainer sind schon weg, die Übriggebliebenen warten auf die Russen“, sagt Serhij, ein Soldat, wütend. Er kommt aus der Westukraine, aus der Region Lwiw. „Wissen Sie, ich diene jetzt seit einem dreiviertel Jahr hier, und bis heute hat mich keiner der Einheimischen auch nur gegrüßt.“

Südlich von Bachmut, nördlich von Donezk, liegt die Stadt Torezk. Wie in Mykolajiw im Sommer treffen sich die verbliebenen Einwohner an den Wassertanks. Sie füllen das Trinkwasser in Kanister und ziehen es dann auf Schlitten nach Hause. Torezk liegt noch nicht direkt an der Front, aber die Geräusche der Artillerie sind nicht zu überhören, und von Zeit zu Zeit kommt etwas geflogen.

„Sehr ihr diese Tauben?“ fragt die alte Maria. „Ich füttere sie seit elf Jahren und ich werde sie auch weiterhin füttern.“ „In meiner Wohnung sind minus fünf Grad, aber wenigstens haben wir jetzt Strom, bis vor kurzem ging nicht einmal das“, mischt sich eine andere Alte ein und füllt Wasser in einen Kanister.

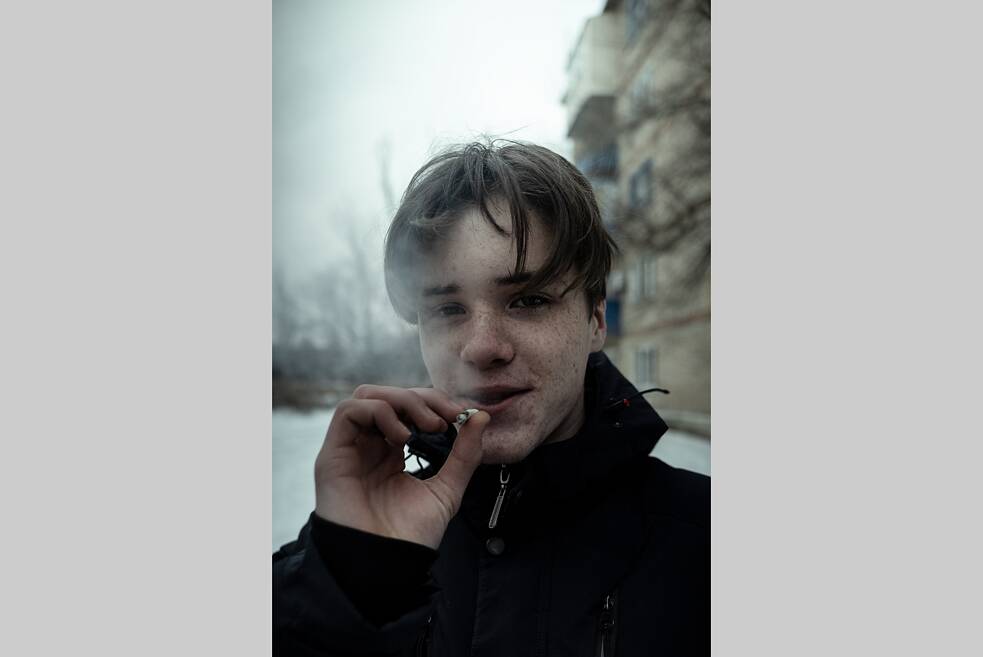

Auch Arthur, ein fotogener 18-Jähriger, der gut auf einem Werbeplakat der Modemarke Balenciaga posieren könnte, kommt zum Wasserholen. „Ich würde auch gerne so leben wie andere Jungs in meinem Alter. TikTok, Instagram, Online-Spiele mit meinen Freunden spielen.“ Auf meine Bitte um ein Porträt lacht er. „Na klar. Was immer du willst", sagt er und zieht an seiner Zigarette.

„Hast du keine Angst, einberufen zu werden?“ frage ich. „Ich bin seelisch und moralisch schon auf alles vorbereitet. Wenn sie mich rufen, gehe ich.“

Arthur

| Foto: © Juraj Mravec

Arthur

| Foto: © Juraj Mravec

Die Veröffentlichung dieses Artikels ist Teil von PERSPECTIVES – dem neuen Label für unabhängigen, konstruktiven, multiperspektivischen Journalismus. JÁDU setzt dieses von der EU co-finanzierte Projekt mit sechs weiteren Redaktionen aus Mittelosteuropa unter Federführung des Goethe-Instituts um. >>> Mehr über PERSPECTIVES

August 2023