Eine Flucht

Wir waren vier von 400.000. Ich war drei Jahre alt, als wir aus der kommunistischen Tschechoslowakei geflohen sind, sieben Jahre, als der Eiserne Vorhang fiel. Eine multimediale Spurensuche nach einer Geschichte, die zu den Akten gelegt wurde – und doch nicht bewältigt ist.

Ein Aufbruch

Im Sommer 1984 versuchte mein Vater zum ersten Mal die Flucht. Ohne seine Frau und seine zwei Kinder – ohne uns. Über Kontakte im staatlichen Reisebüro kam er an einen grauen Pass; damit durften tschechoslowakische Staatsbürger ins damalige Jugoslawien reisen. Mit anderen Flüchtlingen in spe quartierte er sich in einer Pension auf der Halbinsel Istrien ein. In seinem Zimmer hing das Foto eines blonden Jungen. Mit einem anderen Tschechen fuhr er nach Gorica, einer geteilten Stadt an der slowenisch-italienischen Grenze. Im Vorort Mirna hatte der Kalte Krieg sogar den Friedhof geteilt. Am Straßenrand standen verwaiste Škodas und Wartburgs. Auch mein Vater wollte sein Auto dort abstellen und im Schutz der Dunkelheit zwischen Grabsteinen in die Freiheit huschen.

„Liebe Eltern, was wir getan haben, wirkt wie ein unbedachter Schritt“Dann tauchte der Grenzschützer an der Seitenscheibe auf. „Was habt ihr hier zu suchen?“, fragte er. Er öffnete seine Uniform und deutete auf die Pistole an seinem Gürtel. Mein Vater fuhr nach Belgrad, ins Auffanglager des UN-Flüchtlingswerks. Nach mehr als einer Woche Warten war klar, dass die Flucht in den Westen nicht so einfach verlaufen wird – nicht ohne politische Verfolgung in seiner Heimat, nicht ohne Einladung aus dem Ausland. Er kehrte zurück zu uns. Meiner Mutter erzählte er vom Bild in seiner Pension – der blonde Junge habe geweint. Und er drängte darauf, dass wir noch in derselben Nacht alle gemeinsam ausreisen.

Foto: Archiv bezpečnostních složek

Die Akte zu unserer Flucht trägt das Kennzeichen V-12761 Ostrava.

Foto: Archiv bezpečnostních složek

Die Akte zu unserer Flucht trägt das Kennzeichen V-12761 Ostrava.

Zwischen zwei blassgrünen Aktendeckeln mit dem Kennzeichen „V-12761 Ostrava“, im Archiv der tschechoslowakischen Staatssicherheit StB, liegen 36 Seiten Durchschlagpapier, Stasi-Routine in Schreibmaschinenschrift: Beurteilungen, Ermittlungen bei den Nachbarn, Verhörprotokolle meiner beiden Großmütter. Dazwischen die Handschrift meines Vaters. Seine Mutter hatte den Brief auf Druck der Ermittler zum Verhör mitgebracht. „Liebe Eltern, was wir getan haben, wirkt wie ein unbedachter Schritt“, steht dort. „Aber ich habe schon lange über all das nachgedacht und bin zum Entschluss gekommen, dass es für die Zukunft unserer Kinder besser sein wird, wenn sie woanders als in der ČSSR aufwachsen.“

Meine Eltern, meine Schwester und ich gehören zu schätzungsweise 400.000 Menschen, die während der vier Jahrzehnte kommunistischer Herrschaft unerlaubt auswanderten. Wir gingen 1985. Ich war damals drei Jahre alt, von den 18 Monaten im bayerischen Asylbewerberheim bleiben mir nur Flashbacks: Schneemassen, mein erstes Ferrero Rocher, meine Eltern, die lachend ihren ersten deutschen Satz verkünden: „Geh’ mer!“ Dass schon vier Jahre später im Ostblock ein totalitäres Regime nach dem anderen fallen würde, konnte damals keiner ahnen. Den Satz: „Wir haben das für euch Kinder getan“, habe ich seitdem unzählige Male gehört.

Ich habe mich in Deutschland nie als Ausländer gefühlt, die Republikflucht und was danach kam, war zu Hause kein Thema. Und dennoch: Die Fragen nach dem Wie und Warum haben mich nie losgelassen. 25 Jahre nach der Samtenen Revolution begebe ich mich auf die Spuren unserer Flucht, auf die Spuren einer Geschichte, in der der Wunsch nach Freiheit stärker war als die Aussicht auf ein Leben ohne allzu große Aufregung, in Angepasstheit an ein erniedrigendes System.

Es ist die Geschichte einer Familie, die die Staatssicherheit als unauffällig einstuft. Jaromír Nejezchleba, Jahrgang 1955, Sohn einer Arbeiterfamilie, gelernter Automechaniker, guter Ruf bei Arbeitskollegen und Nachbarn. „Er war nicht politisch engagiert und in der Vergangenheit nicht strafrechtlich verfolgt“, tippt Leutnant Chalupa in den Stasi-Bericht.

Meine Eltern wurden nach der Niederschlagung des Prager Frühlings erwachsen, in der Normalisierung: „Sozialismus mit Gänsehaut“ statt „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“. Wer still hielt, wer sich um seinen Gemüsegarten auf der Datscha statt um Zensur und politische Säuberungen kümmerte, hatte vom Regime nichts zu befürchten. Wer mehr wollte, als einmal die Woche für Schlagsahne Schlange stehen, musste denunzieren, kooperieren oder schmieren. Von einem Václav Havel hatten Leute wie mein Vater nie gehört. Beim Bier erzählten sie sich Geschichten von denen, die es in den Westen geschafft hatten, schimpften auf die Kommunisten und die sowjetischen Besatzer. Ihre Ablehnung gegenüber dem Regime behielten sie für sich. Politisches Desinteresse war ihr Protest.

„Hier sind die Menschen frei“, dachte mein VaterDer Gedanke, selbst zu fliehen, kam meinem Vater 1981, auf einer ersten Reise in den Westen. Familienbesuch in Österreich und Italien. Meine damals dreijährige Schwester Petra mussten meine Eltern zu Hause lassen – als Garantie gegen die Republikflucht. „Hier sind die Menschen frei“, dachte mein Vater. An den Grenzen mussten sie keine Schikane dulden, sie mussten nicht ständig damit rechnen, sich vor einem Uniformierten rechtfertigen zu müssen, nur weil dem gerade danach war. Alles strahlte ein bisschen mehr: die Seen, die Autos, die Menschen. Zurück in Olomouc wuchs im unauffälligen Automechaniker der Hass auf gefälschte Wahlen, auf die Lügen vom Elend im imperialistischen Ausland und vom Wohlstand im real existierenden Sozialismus. Mein Vater wollte raus.

Foto: Martin Nejezchleba

Im Innenhof an der Blahoslavova-Straße in Olomouc hat sich seit unserem Weggang wenig verändert. Die Rutsche ist noch die gleiche wie 1985, einige Fassaden wurden renoviert, unsere frühere Wohnung hat heute Kunststoff-Fenster.

Foto: Martin Nejezchleba

Im Innenhof an der Blahoslavova-Straße in Olomouc hat sich seit unserem Weggang wenig verändert. Die Rutsche ist noch die gleiche wie 1985, einige Fassaden wurden renoviert, unsere frühere Wohnung hat heute Kunststoff-Fenster.

An jenem Abend, als er von seinem ersten Fluchtversuch zurückkam, sind wir nirgends hingefahren. Meine Mutter stellte eine Bedingung: Ihre Eltern mussten eingeweiht werden. Deren Reaktion hat sie noch heute in den Ohren. „Da können wir uns gleich um ein Begräbnis für vier kümmern“, rief mein Opa. Ein Jahr lang versuchte er, meine Mutter zu überreden, meinen Vater ziehen zu lassen. 25 Jahre nach der Samtenen Revolution spreche ich meine Großmutter auf die Geschichte an. Sie wiederholt die Version aus dem Verhörprotokoll. Sie habe von nichts gewusst. Was wohl die Gründe für die Flucht waren? Kopfschütteln. „Ihr hattet doch alles: gute Kleidung, Arbeit, du hattest einen Platz im Kinderhort, wir waren für euch da.“

Stasi-Leutnant Chalupa über die Beschuldigte Miroslava Nejezchlebová, meine Mutter: Jahrgang 1957, Tochter einer Beamtenfamilie, Abitur, politisch unauffällig, mittelmäßige Arbeitsmoral. „Das Motiv der Beschuldigten war persönliche Abhängigkeit und der Einfluss des Ehemanns.“ Meine Mutter wollte unsere Familie beisammen halten. Und sie wollte ihre Eltern nicht vor den Kopf stoßen. Sie war alles andere als entschlossen, zu fliehen. Leutnant Chalupa schreibt: „Das Handeln der Beschuldigten ist in hohem Maße gesellschaftlich gefährdend.“

Die Vorbereitungen für die Flucht verliefen langsam und im Geheimen. Nachts klingelte es dreimal in der Telefonzelle, aus dem Ausland bekamen meine Eltern Tipps für den Fluchtweg. Wieder eine Ausreisegenehmigung zu beantragen war riskant und nur dank einiger Aufmerksamkeiten für die Bekannte im Reisebüro möglich. Kuraufenthalt an der Adria, meine Schwester habe Lungenprobleme, hieß es offiziell. Der Kühlschrank und das Damenfahrrad wurden verkauft. Mein Vater baute eine Liegefläche für mich und meine Schwester ins Auto. Die Westmark vom Schwarzmarkt versteckte er im Dachfutter.

Am Tag vor der Flucht besuchte meine Mutter mit uns Kindern ihre Schwester an deren Arbeitsplatz. Davon, was nach dem Jugoslawien-Urlaub geplant war, sprach sie nicht. Mit zittriger Stimme überredete sie ihre Schwester, noch länger und noch ein wenig länger Mittagspause zu machen. „Was ist bloß los mit dir, so viel Aufregung wegen zehn Tagen Urlaub?“, dachte meine Tante. Meine Mutter nahm Abschied – vorerst für immer.

Ein Urlaub

„Ihr Kinder habt von nichts gewusst“, erinnert sich meine Mutter an die Tage vor der Flucht. Wir fuhren in den Urlaub, zum ersten Mal ans Meer – meine Schwester Petra und ich sollten unsere liebsten Spielsachen einpacken. Ein letztes Mal an der Wohnung meiner Großeltern vorbei, sie winkten aus dem dritten Stock, wir aus dem Auto. Meine Oma weinte. Meine Mutter auch. „Vielleicht habe ich ein bisschen gehofft, dass die Flucht nicht gelingt“, sagt sie heute.

„Vielleicht habe ich ein bisschen gehofft, dass die Flucht nicht gelingt“Die Fahrt ans Meer dauerte zwei Tage. 1.100 Kilometer, Schlafsäcke und Zelt auf dem Dach, Petra und ich quengelten auf dem Rücksitz. Am Grenzübergang zu Ungarn schliefen wir fest, die Zöllner ließen uns ohne größere Durchsuchungen passieren. Die graubraune Zoll- und Devisenerklärung haben meine Eltern heute noch. Gegenstände des Reisebedarfs bei der Ausreise: sieben Ringe, eine Halskette, zwei Ohrringe, zwei Armbanduhren, ein Kassettenrecorder Sharp-403 51559. Geschenke zur Ausfuhr: zwei Kaffeetassen und zwei Teetassen aus Porzellan, eine geschliffene Dose. Die Westmark und die Dokumente im Dachfutter blieben unentdeckt. Der Ausreisestempel ist auf den 15.08.1985 datiert, die Zollerklärung bei der Rückreise blieb leer. Wir fuhren weiter nach Jugoslawien, bei 40 Grad im Schatten.

Unser Ziel war Zaostrog, ein kleines Fischer- und Feriendorf im südlichen Dalmatien. Im Sommer 2014 kehre ich noch mal dorthin zurück – ohne so recht zu wissen, wonach ich suche. Nach Erinnerungen vielleicht. Nach Orten, die ich von den Urlaubsfotos mit dem typischen Farbstich der 1980er-Jahre kenne. Auf den ersten Blick zeigen die Bilder gelungene Ferien: Posieren mit Urlaubsbräune am Hotelstrand, ein breites Grinsen auf dem Gesicht meiner Schwester, ich mit Schwimmreif an der Seite meiner Mutter. Ihre Augen wirken müde, ihr Lächeln befangen.

Wie hat sich so ein Urlaub ohne Rückkehr wohl angefühlt? Ich bekomme eine Gänsehaut, als mich ausgerechnet die Durchsicht unserer Stasi-Akte in die Tage am Meer zurückversetzt. Der Brief meines Vaters ist bewegend banal, ein Urlaubsgruß zwischen Verhörprotokollen. „Martin und Petra waren ständig im Wasser“, schrieb er an seine Eltern. Meine Schwester habe Schwimmen und Schnorcheln gelernt. Die acht Tage seien schnell verflogen.

In Zaostrog schwappt auch heute noch das glasklare, türkise Wasser von den Urlaubsfotos an den Kieselstrand. Aus Pinien ragt der graue Kirchturm des Augustinerklosters heraus, dahinter das karge Kalkmassiv Biokovo. Neven Alač sitzt mit Kapitänsmütze auf seiner Terrasse und trinkt mit seinen tschechischen Gästen Pilsener Urquell aus Dosen. Der Kroate betreibt eine kleine Pension mit Meerblick. „Dass viele nach dem Urlaub abgehauen sind, war ein offenes Geheimnis“, sagt Alač. In den 1980er-Jahren war er Oberkellner im Hotel Morenia, in jenem Hotel, in dem wir die letzten Tage vor unserer Flucht verbrachten. Er zeigt mir den Weg dorthin.

Fotos: Martin Nejezchleba

Im Sommer 2014 kehre ich nach Zaostrog zurück, auf der Suche nach verlorenen Erinnerungen.

Fotos: Martin Nejezchleba

Im Sommer 2014 kehre ich nach Zaostrog zurück, auf der Suche nach verlorenen Erinnerungen.

Der Hotelkomplex wirkt, als sei er über Nacht verlassen worden. Alte Gästebücher liegen auf dem Rezeptionstresen, in den Bungalows sind Wände eingerissen, überall liegen zerbrochene Kacheln. Im Swimmingpool, an dem meine Mutter auf dem Urlaubsfoto gedankenverloren die Füße ins Wasser baumeln lässt, liegen heute Abfälle und trockene Piniennadeln, er ist mit Graffiti besprüht. Nach dem Kroatienkrieg Anfang der 1990er-Jahre wurde das Hotel erst privatisiert, dann geschlossen. Vor seiner Zeit im Morenia, in den 1970ern, hat Neven Alač als Grenzsoldat gearbeitet. „Auf Flüchtlinge durften wir schießen, getan haben wir das aber nicht“, erzählt er.

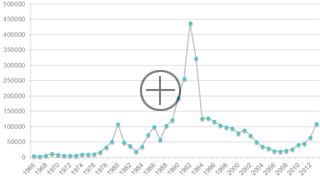

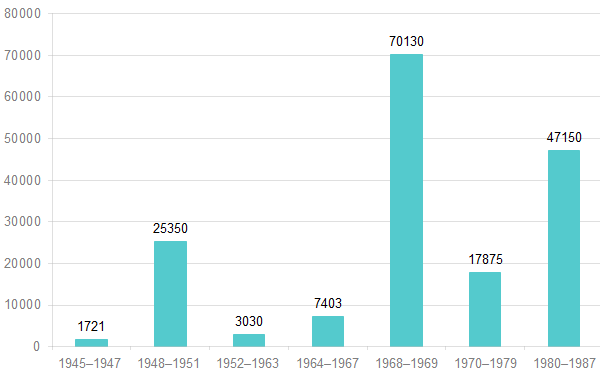

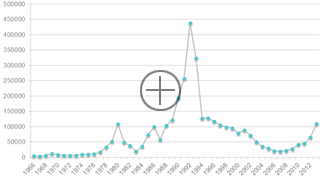

Es gibt bis heute keine verlässlichen Daten darüber, wie viele Menschen unter der kommunistischen Regierung aus der Tschechoslowakei geflohen sind. Die glaubwürdigsten Schätzungen gehen von 400.000 aus. Die erste große Auswanderungswelle gab es während der kommunistischen Machtergreifung 1948. Bis zu Beginn der 1950er-Jahre die Stacheldrähte hochgezogen und der Grenzstreifen vermint war, verließen mehr als 60.000 Menschen das Land. Eine weitere Welle löste der Einmarsch der Staaten des Warschauer Paktes im August 1968 aus. In einem Jahr schrumpfte die Bevölkerung um mehr als 100.000.

172.659 So viele Flüchtlinge hat die tschechoslowakische Staatssicherheit in den Jahren 1945 bis 1987 registriert. In Wirklichkeit sind weit mehr Tschechoslowaken vor dem kommunistischen Regime geflohen ...

Quelle: Hanzlík, Jan: Československá emigrace očima tajných materiálů

172.659 So viele Flüchtlinge hat die tschechoslowakische Staatssicherheit in den Jahren 1945 bis 1987 registriert.

In Wirklichkeit sind weit mehr Tschechoslowaken vor dem kommunistischen Regime geflohen, nur gibt es bis heute keine verlässlichen Zahlen dazu. Die Schätzungen reichen von den 172.659, die die Stasi festgestellt hat, bis zu 600.000. Die glaubwürdigsten Studien gehen von rund 400.000 Emigranten aus.

Quelle: Hanzlík, Jan: Československá emigrace očima tajných materiálů (Die tschechoslowakische Emigration aus der Perspektive des Geheimmaterials), In: Securitas imperii: sborník k problematice bezpečnostních služeb, Prag 2002, S. 269306.

Auch meine Großeltern hatten damals die Chance, im Westen zu bleiben. Als in Prag die Panzer rollten, waren sie bei Verwandten in Österreich. Sie sollten nicht in ihre besetzte Heimat zurück, drängte die Tante in Wien, meine damals elfjährige Mutter und deren Schwester könnten sie nachholen. Sie kehrten trotzdem zurück. Die Familie müsse zusammenhalten, sie könnten ihre Eltern nicht zurücklassen – dieser Gedanke setzte sich damals bei meinen Großeltern durch. Meine Mutter hat die Geschichte später noch oft gehört. Im Sommer 1985, am Hotelpool mit Blick auf die steinigen kroatischen Inseln am Horizont, ließen ihr die Worte ihrer Eltern keine Ruhe.

„Ich war selbst nicht bei mir“, erinnert sich meine Mutter an den Urlaub. Immer wieder schossen ihr dieselben Fragen durch den Kopf: Habe ich das Zeug dazu? Was, wenn das nicht klappt? Habe ich nicht die Pflicht, bei meinen Eltern zu bleiben? Wie gefährlich ist das eigentlich? Will ich das?

Über Ostblock-Flüchtlinge wurde schon viel geschrieben: abenteuerlicher Lesestoff von entführten Passagierflugzeugen, Sprüngen in reißende Flüsse, aberwitzigen Tunnelbauten. Der Großteil der Flüchtlinge aber ging unspektakuläre Wege. Dennoch bedeutete jede Emigration einen dramatischen Schnitt, die Entscheidung, sein bisheriges Leben hinter sich zu lassen, unwiderruflich.

Ein Urlaubsgruß zwischen Verhörprotokollen: Die Stasi archivierte den Brief meines Vaters, als Beweis dafür, dass wir nicht in die ČSSR zurückkehren möchten.

Ein Urlaubsgruß zwischen Verhörprotokollen: Die Stasi archivierte den Brief meines Vaters, als Beweis dafür, dass wir nicht in die ČSSR zurückkehren möchten.

Nachdem die Grenzen ein Jahrzehnt lang dicht waren, stiegen in den 1980er-Jahren die Flüchtlingszahlen erneut. Sportler kehrten nicht von Wettkämpfen zurück, Wissenschaftler nicht von Konferenzen. Wer keine Aussicht auf eine Ausreiseerlaubnis in den Westen hatte, hoffte auf eine Urlaubsgenehmigung für Jugoslawien. Der sozialistische Staat vermied eine eindeutige Positionierung im Ost-West-Konflikt, vertrat eine vergleichsweise liberale Ein- und Ausreisepolitik und wurde so zum erprobten Tor in die Freiheit. Jährlich kehrten Tausende Tschechoslowaken nicht aus dem Urlaub zurück.

Als der letzte Abend in Zaostrog anbrach, verließ meine Mutter der Mut. Sie weinte, sie wollte nach Hause. Mein Vater flehte sie an. „Die Liebe ist groß“, sagt meine Mutter heute. Am nächsten Tag verlief die Reise weiter nach Plan. Wir fuhren nach Zagreb. An der österreichischen Botschaft baten meine Eltern um ein Transitvisum für Österreich. Die Tante in Wien sei schwer krank, meine Mutter wolle sie noch ein letztes Mal wiedersehen. Erneut war das Glück auf unserer Seite, der Beamte stellte ein Visum für 24 Stunden aus. Nun gab es kein Zurück mehr.

Eine Ankunft

Es ist ein seltsamer Ort, um anzukommen. Eine bayerische Postkartenkulisse: Der Königssee windet sich tief ins Watzmann-Massiv, Ausflugsdampfer gleiten in die Bootshäuser mit Schindeldächern. Touristen kommen, heben Maßkrüge von weiß-blauen Tischdecken, kaufen Salzkristalle und Lederhosen, Touristen gehen. Hier haben wir gelebt, oder besser, hier haben wir gewartet, auf unser neues Leben im Westen: im Berchtesgadener Land, im Lager, wie das Asylbewerberheim Königssee bei uns zu Hause heißt.

Foto: Bobak HaEri, CC BY 3.0

„Die Perle der Alpen“, mit diesem Slogan präsentiert sich das Berchtesgadener Land den Touristen. Ein verlassenes Sporthotel am Königssee diente bis 2006 als Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber. Foto: Bobak HaEri, CC BY 3.0

Foto: Bobak HaEri, CC BY 3.0

„Die Perle der Alpen“, mit diesem Slogan präsentiert sich das Berchtesgadener Land den Touristen. Ein verlassenes Sporthotel am Königssee diente bis 2006 als Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber. Foto: Bobak HaEri, CC BY 3.0

Aufgeregt gestikulieren meine Eltern vor dem Haus mit den modrigen Holzbalkonen. „Da im Treppenhaus habt ihr gespielt, da war die Essenausgabe“, sagt meine Mutter. Dann zeigt sie auf ein verstaubtes Fenster im zweiten Stock, auf unser Zimmer. 15 Quadratmeter für vier Leute: Zwei Waschbecken, ein Stockbett, Plastikregale, Tisch, ein Bett unter Palmentapete, eine Couch am Fenster, Bad und Küche auf dem Gang. Das Haus steht seit Jahren leer, auf dem Hof wuchern Sträucher und Unkraut. In der Erinnerung meiner Schwester ist es voller Leben.

„Wir haben den ganzen Tag getobt, hier waren ganz viele Kinder, viele Nationalitäten“, erzählt Petra. Etwas Besseres als das Asylverfahren hätte mir als Dreijährigem kaum passieren können. Meine Eltern waren den ganzen Tag mit mir zu Hause, im Winter gab es mit meinen neuen Freunden unzählige Schneeballschlachten zu schlagen. Ich erinnere mich, wie ich mit roten Wangen nach Hause kam und an das pulsierende Gefühl, wenn meine Finger auftauten und endlich warm wurden.

Ende der 1980er Jahre stiegen die Asylbewerberzahlen in Deutschland rasant an. 1993 war der Höchststand von 322.599 Asylsuchenden erreicht – danach wurde das Asylgesetz verschärft. Zum Vergleich: 2013 stellten 109.580 Menschen zum ersten Mal einen Asylantrag. in der Bundesrepublik, von Januar bis Oktober 2014 waren es bereits 135.634.

Quelle: Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge

Ende der 1980er Jahre stiegen die Asylbewerberzahlen in Deutschland rasant an. 1993 war der Höchststand von 322.599 Asylsuchenden erreicht – danach wurde das Asylgesetz verschärft.

Zum Vergleich: 2013 stellten 109.580 Menschen zum ersten Mal einen Asylantrag. in der Bundesrepublik, von Januar bis Oktober 2014 waren es bereits 135.634.

Quelle: Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge

Für meine Eltern war es eine schwere Zeit. Die Freiheit, die sich mein Vater für uns ersehnt hatte, sie ließ auf sich warten. 1985 waren wir vier von insgesamt 73.832 Asylbewerbern in der BRD, ein Jahr zuvor waren es noch halb so viele. Die Stimmung in der Gesellschaft wendete sich gegen die Einwanderer, die Unionsparteien forderten weniger Flüchtlingsaufnahmen, von einer Asylantenflut war die Rede. Vor allem aber verlängerten sich die Bearbeitungszeiten. Mein Vater hatte mit sechs Monaten im Asylbewerberheim gerechnet. Es wurden fast zwei Jahre daraus. Warten, spazieren gehen, warten.

Schon die Einreise war komplizierter als erwartet. „Die Antragsteller, tschechoslowakische Staatsangehörige, reisten am 27.08.1985 in den Geltungsbereich des Asylverfahrensgesetzes ein“, so beschrieb das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge den Grenzübertritt. Was sich dabei in unserem polnischen Fiat abgespielt hat, kann ich nur noch lückenhaft rekonstruieren.

Mit dem Transitvisum aus Zagreb fuhren wir schnurstracks nach Salzburg, am Grenzübergang an der A8 wartete ein Bekannter auf uns. Meine Eltern hofften, unbehelligt nach Deutschland einreisen zu können. In Österreich wollten sie nicht bleiben. Das Auffanglager in Traiskirchen hatte einen schlechten Ruf, und es hieß, Ostblockflüchtlinge könnten dort lediglich einen Ausreiseantrag nach Übersee stellen. Meine Eltern wollten nicht so weit weg von der Heimat, hofften, irgendwann die Familie besuchen zu dürfen.

Ein Auto mit tschechoslowakischem Kennzeichen, Zelt und Schlafsäcken auf dem Dach, das war den Grenzern nicht geheuer. Sie hielten uns auf und verwiesen uns ans Konsulat nach Salzburg. Das war bereits geschlossen, die 24 Stunden legalen Aufenthalts längst abgelaufen, der Weg zurück in die Tschechoslowakei hätte für meine Eltern direkt ins Stasi-Verhör geführt, meine Schwester und ich quengelten und schrien. Starkregen brach über uns herein, die Schlafsäcke waren triefnass. Die Nacht verbrachten wir alle vier im Auto.

„Ich mache den längsten Urlaub meines Lebens“Am nächsten Tag wurde uns auf dem BRD-Konsulat die Einreise verweigert. Völlig übermüdet lenkte mein Vater das Auto wieder in Richtung Autobahnübergang. „Irgendwo sind wir falsch abgebogen, wir waren plötzlich in Deutschland“, erinnert er sich. Als wir von der Grenzpolizei aufgegriffen wurden, sagte mein Vater das Wort „Asyl“. Meine Mutter erinnert sich an das krampfartige Gefühl in der Magengegend und wie sie zur nächstbesten Toilette rannte, um sich zu übergeben. Danach wurden meine Eltern ins Verhör genommen und mussten ihre Fingerabdrücke abgeben.

Bis ein Zimmer im Asylbewerberheim frei wurde, kamen wir in einem Gasthof unter. Wie vereinbart schrieb meine Mutter eine Ansichtskarte: „Ich mache den längsten Urlaub meines Lebens.“ Für meine Großeltern sollte das vor der Stasi als Beweis dafür dienen, dass sie von ihrer Fluchtabsicht nichts gewusst hatten. Auch der Brief meines Vaters, der im Stasi-Archiv aufbewahrt wird, entstand in den ersten Tagen in Deutschland. „Die Kinder haben hier Platz zum Spielen“, steht dort, und „Petra geht in die Schule, wir spazieren“.

Meine Schwester wurde zum zweiten Mal eingeschult. In Olomouc hatte sie bereits die erste Klasse besucht. Diesmal war alles anders, sie verstand kein Wort von dem, was der Lehrer sagte. „Ich habe mich gefühlt wie ein Außerirdischer“, erinnert sich Petra. Sonst habe ihr nichts gefehlt – außer vielleicht Opa und seine Geschichten.

Zwei Monate nach unserer Ausreise kam er für drei Tage zu uns. Das war Teil der Stasi-Strategie gegen den Massenexodus: Flüchtlinge wurden als Heimatverräter und Kriminelle angeschwärzt, Familienangehörige wurden gegeneinander ausgespielt. Mein Opa war Parteimitglied, er hatte den Auftrag, seine geflohene Tochter auf den rechten Weg zurückzubringen. Er nahm seine Mission ernst. Er spielte viel mit Petra und mir. Meiner Mutter sagte er, man habe ihm freies Geleit für sie versichert. Sie glaubte kein Wort.

Foto: Archiv bezpečnostních složek

Während wir in Deutschland auf Asyl warteten, wurden meine Eltern in der Heimat verurteilt.

Foto: Archiv bezpečnostních složek

Während wir in Deutschland auf Asyl warteten, wurden meine Eltern in der Heimat verurteilt.

In Olomouc lief die Stasi-Maschinerie an. Unsere Wohnung wurden versiegelt, Nachbarn und Arbeitgeber befragt, meine beiden Großmütter zu Verhören beordert. Im Juni 1986 wurden meine Eltern verurteilt, nach Paragraf 109/2, in Abwesenheit: drei Jahre Gefängnis ohne Bewährung, unser Eigentum wurde konfisziert. Sie hätten das staatliche Recht auf die Kontrolle der Bewegung ihrer Bürger behindert, und „sie haben auch ihre minderjährigen Kinder ins Ausland entführt“, steht im richterlichen Beschluss. Damit endet unsere Akte.

Wie eingesperrt fühlten sich meine Eltern auch in ihrer neuen Heimat. Wir bekamen 120 Mark im Monat, Altkleider, Verpflegung – dem Essen trauten meine Eltern nicht. Das Berchtesgadener Land durften wir nicht verlassen, es galt Residenzpflicht, und sechs Monate Arbeitsverbot. „Man vegetiert so vor sich hin, von Tag zu Tag“, erinnert sich meine Mutter. Am Abend, wenn wir Kinder schliefen, trafen sich die Eltern auf einem der Zimmer. Sie tranken billigen Whisky mit Cola, rauchten und malten sich aus, wie wohl ihr Leben nach dem Lager aussehen werde. An den Tagen, an denen das Monatsgeld ausbezahlt wurde, floss in manchen Zimmern zu viel Alkohol. Lagerkoller. Am nächsten Morgen lagen überall Glasscherben.

Der Tiefpunkt kam im März 1986: Einer der Jungen im Asylheim kam ums Haus gerannt und erzählte aufgeregt, meine Schwester läge wie tot auf dem Boden. Mein Vater stürzte zu ihr. Sie hatte sich im Klo eingesperrt, aus dem Fenster gerufen und dabei das Gleichgewicht verloren. Aus fünf Metern fiel sie auf Beton. Ein Krankenwagen brachte sie in die Klinik nach Salzburg. Meine Mutter durfte nicht mit: Residenzpflicht.

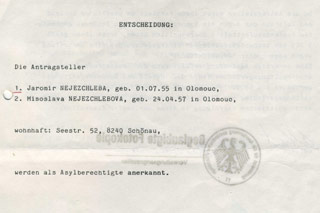

„Mir ist nichts Besseres eingefallen als zu heulen und zu schreien, dass ich nach Hause will“, erzählt meine Mutter heute. Sie kam mit dem Schrecken davon, meine Schwester mit einer Gehirnerschütterung. Am 28. Oktober 1986 kam endlich der Brief. Der Asylantrag war anerkannt worden, wegen der drohenden Gefängnisstrafe in der Heimat. Mein Vater durfte endlich nach einem neuen Zuhause für uns suchen – keine einfache Aufgabe mit zwei Kindern, frischem Asylstempel, ein paar Brocken Deutsch und ohne Arbeit. Doch fünf Monate später war es dann so weit.

Ein Zuhause

Auf einmal hielt mein Vater sie in den Händen, die Freiheit. Sie war mit Schreibmaschine auf DIN A4 gedruckt, das Wort „anerkannt“ in fetten Lettern. Hinter uns lag eine Flucht in zwei Anläufen, eine Verurteilung, unausgesprochene Abschiede, Tränen, Bangen, Warten. Vor meinen Eltern lag ein Brief vom Amt für Anerkennung ausländischer Flüchtlinge mit dem Bundesadler im runden Stempel – und ein neues Leben mit neuen Herausforderungen.

„Wir wollten in eine Stadt ähnlich wie Olomouc, historisch und nicht zu groß“, sagt meine Mutter. Unser neues Leben, es sollte sich so gewohnt wie nur möglich anfühlen, nur sollte es sich eben auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs abspielen. Die Wahl fiel auf Augsburg.

Foto: Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge

Wegen der drohenden Gefängnisstrafe in der ČSSR galten meine Eltern als politisch verfolgt – und waren somit asylberechtigt. Uns Kindern wurde kein Asyl gewährt. Wegen der Sorgepflicht aber wurden wir nicht zurückgeschickt.

Foto: Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge

Wegen der drohenden Gefängnisstrafe in der ČSSR galten meine Eltern als politisch verfolgt – und waren somit asylberechtigt. Uns Kindern wurde kein Asyl gewährt. Wegen der Sorgepflicht aber wurden wir nicht zurückgeschickt.

Der Umzug war schnell erledigt. Nach zwei Jahren im Asylbewerberheim besaßen wir nicht viel mehr als das, was wir in den Jugoslawien-Urlaub mitgenommen hatten. Wir zogen in einen Vorort, in das leere Stockwerk eines Mehrgenerationenhauses.

Meine Mutter erinnert sich an das Gefühl, fremd und allein zu sein: „Jedes Kind hatte seine eigene Schaukel im Garten, nur für sich. Ich dachte: Wo sind wir hier bloß gelandet?“ Und sie erinnert sich an Hilfsbereitschaft. Nachbarn schenkten uns einen alten Holztisch und eine weinrote Couchgarnitur, unsere Vermieter kümmerten sich um einen Kindergartenplatz für mich.

Nach einigen Wochen fand mein Vater eine Arbeit als Automechaniker – und brach seinen Deutschkurs ab. Er weiß noch, dass der Beamte ihm das ausreden wollte: Der Kurs sei doch umsonst, er müsse jetzt noch nicht arbeiten. Mein Vater aber wollte unser Schicksal endlich selbst in die Hand nehmen, nicht mehr Bittsteller sein. Bald darauf mietete er eine eigene Werkstatt an, der Traum von der Selbstständigkeit, er wurde langsam greifbarer. Nach Feierabend fuhr er dort hin und arbeitete weiter bis spät in die Nacht, daran hat sich bis heute nicht viel geändert.

Es ist nicht leicht für meinen Vater, über unsere Flucht zu sprechen. Wir sitzen an seiner Werkbank und er dreht verlegen am Kopf einer Bohrmaschine. Er sagt: „Ich habe darüber nie geredet“, und „jemand der nicht im Sozialismus aufgewachsen ist, kann das nicht verstehen“.

Ihn hat nicht viel gehalten in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik, in seiner Heimat. Seit dem tragischen Tod seiner beiden Geschwister, hatte er ein distanziertes Verhältnis zu seinen Eltern. Mein Opa war Stahlarbeiter und hielt sich von Parteiveranstaltungen fern – mein Vater auch. Sie weigerten sich, für bessere Chancen ihre Überzeugungen zu verraten. „Anerkannt war nur, wer tat, was die Kommunisten für richtig hielten“, sagt mein Vater. Er wollte alles dafür tun, dass wir Kinder nicht in solch einer Gesellschaft aufwachsen – damit wir kein Leben in Lüge führen müssen, um meinem Vater die Worte von Václav Havel zu leihen.

Havels Worte sind nicht die Worte der Tschechoslowakei-Flüchtlinge der 1980erJahre. In der letzten Ausreisewelle flohen kaum noch Dissidenten und Intellektuelle. Meist waren es junge Menschen, oft Fachkräfte – empfindliche Verluste für das System. Auch kehrten immer mehr Arbeiter ihrer Heimat den Rücken.

„Ich habe den Menschen weh getan, die mir am nächsten sind“„Es war mir schon klar, dass die hier im Westen nicht auf mich gewartet haben“, sagt mein Vater. Aber etwas leichter hatte er es sich schon vorgestellt. Er dachte: Im Kapitalismus erreicht Wohlstand und Freiheit, wer gut und hart arbeitet. Punkt.

Das Abitur meiner Mutter wurde in Deutschland nie anerkannt. Die Arbeit als Buchhalterin, die sie in der ČSSR ausgeübt hatte, war im Westen eine völlig andere. Ihren Deutschkurs brachte meine Mutter zu Ende. Deutsch zu sprechen aber lernte sie in der Kneipe. Sie jobbte in der Küche, dann als Bedienung, bis weit nach Mitternacht. Morgens brachte sie mich zum Kindergarten, meine Schwester zur Schule, mittags holte sie uns ab – und abends ging sie wieder zur Arbeit. Petra und ich blieben dann alleine zu Hause.

„Ich musste so tun, als hätte ich keine Angst, ich war die große Schwester“, sagt Petra heute. Ich erinnere mich, wie ich mit dem Duft des Pyjamas meiner Mutter einschlief und an das Gefühl, kurz wach zu werden, wenn mein Vater mich aus dem Ehebett hob und ins Kinderzimmer trug.

Ich habe mir immer vorgestellt, dass der Herbst 1989 eine aufregende Zeit für meine Eltern gewesen sein musste. Paneuropäisches Picknick in Ungarn, die Solidarność-Regierung in Polen, Mauerfall. Und dann, nach dem 17. November, das, was in der Tschechoslowakei noch wenige Wochen zuvor keiner für möglich gehalten hätte: Hunderttausende gingen auf die Straßen, läuteten mit ihren Schlüsselbunden das Ende der kommunistischen Diktatur ein. Mein Vater kann sich an die Wochen, in denen der Eiserne Vorhang fiel, nicht erinnern.

„Wir hatten andere Sorgen“, sagt er. Erst durch Telefonate mit Verwandten in Olomouc erfuhren sie, dass eine neue Zeit angebrochen war. „Ich habe nicht geglaubt, dass das wahr ist“, sagt meine Mutter. Fünf Jahre lang weigerte sie sich, zurückzufahren. Wieder schnürte sich ihr der Magen zusammen, aus Angst vor dem Gefängnis – und vor der Vergangenheit.

25 Jahre ist das her. Der Staat, den wir verlassen haben, existiert nicht mehr, das Hotel, von dem aus wir in den Westen flohen, ist verwüstet, der Eiserne Vorhang ist weg, das Asylbewerberheim steht leer. Nur beim Blättern in den Akten kehre ich in eine Zeit zurück, in der der Wunsch nach Freiheit strafbar war, das Schicksal einer Familie ein Verwaltungsakt. Auf der Suche nach unserer Fluchtgeschichte habe ich das Gefühl, in Wunden zu bohren, die zwar sorgfältig bandagiert wurden, aber noch nicht verheilt sind.

Meine Oma kämpft mit den Tränen. Sie versteht bis heute nicht, warum ihr die Enkel genommen wurden – obwohl wir sie nach der Wende so oft besuchten. Meine Mutter sagt: „Manchmal denke ich, ich habe den Menschen am meisten weh getan, die mir am nächsten sind.“ Die Briefe mit den Vorwürfen meines Opas hat sie weggeschmissen. Mein Vater hat erreicht, wofür er gekämpft hat: Seine Kinder sind freie Menschen. Und doch kommt er nicht zur Ruhe. Früher arbeitete er für uns Kinder bis spät nachts, heute, mit 59, wegen der Aussicht auf eine Rente am Existenzminimum.

In den Jahren nach der Wende taten meine Eltern weiter alles, damit wir Kinder ankommen in Deutschland. Waren unsere Taufen in der Tschechoslowakei noch ein leiser Protest gegen das Regime, so empfingen meine Schwester und ich in Augsburg die Kommunion, damit wir dazugehörten. Irgendwann fing Petra an, meine Eltern leise zu ermahnen, sie sollten in der Öffentlichkeit Deutsch mit ihr reden. Zu Hause mischten sich Deutsch und Tschechisch zu einer Art Familiensprache. Wir kreierten Verben wie „štimmovat“ oder „ablenknovat“. Dinge, die meine Eltern erst in Deutschland kennenlernten, sagen sie auch im Tschechischen auf Deutsch: „Spílmaschina“ oder „kompjútr“.

Meine Schwester spricht Tschechisch mit deutschem Akzent. Sie ist dort zu Hause, wo ihre Kinder und ihr Mann sind, nur wenige Autominuten von meinen Eltern entfernt. Mein Vater sagt, er werde sich nie als Deutscher fühlen. Meine Mutter sagt: „Zu Hause bin ich da, wo ich bei mir selbst bin.“ Meine Eltern können es sich nicht vorstellen, zurückzugehen nach Tschechien.

Für mich ist das Gefühl, zu Hause zu sein, ein flüchtiger Zustand. Als ich vor sechs Jahren nach Prag gezogen bin, schüttelte meine Mutter den Kopf. „Wenn mir das jemand vor 25 Jahren gesagt hätte, ich hätte ihn für verrückt erklärt.“ Meine Lebensgefährtin ist Tschechin, ich Deutscher, unser Sohn ist beides. Bald ziehen wir nach Berlin.

Mein Vater erfüllt sich gerade einen jahrzehntealten Traum: Er macht den Segelboot-Führerschein. Wenn ich ihn danach frage, wie es sich anfühlt, auf See zu sein, dann antwortet er: „Da ist nur der Wind, der in die Segel peitscht und dich vorantreibt.“ Ich glaube, ungefähr so fühlt sich die Freiheit an.

© 2014 Goethe-Institut | jádu

Autor: Martin Nejezchleba

Videos: Patrick Hamouz, Martin Nejezchleba

Redaktion: Patrick Hamouz

Übersetzungen ins Tschechische: Tereza Semotamová

Übersetzungen ins Deutsche: Patrick Hamouz

Korrektur: Susann Helmund, Pavla Redlová

Technische Umsetzung: Sonja Scharfenberg

Fragen und Kommentare zu dieser Geschichte könnt ihr direkt an den Autor schicken, an martin@nejezchleba.de.