06.07.2020 | Maria Stepanova

„Haben wir uns zu leichtfertig von unseren Rechten verabschiedet?“

Gemeinschaftssinn, militärische Sprache, und das Suchen nach Schuld in nächster Nähe. Wie verändert COVID-19 die russische Gesellschaft; und ist die Beschneidung demokratischer Grundrechte tatsächlich temporär? Maria Stepanova schreibt uns aus Russland, wo kurz vor der Publikation dieses Beitrags Vladimir Putin einen politischen Sieg davontrug, der ihm erlaubt bis ins Jahr 2036 das Amt des Präsidenten auszuüben.

Von Maria Stepanova

Liebe Freunde,

ich schreibe dies am neunundsiebzigsten Tag meiner Selbstisolation. Ich verbringe den Tag in meiner Moskauer Wohnung; verlassen kann ich sie nur mit einem elektronischen Pass, der mich berechtigt, in der Stadt unterwegs zu sein, weshalb ich – abgesehen von den Spaziergängen mit unserem Hund, die aber auch auf einen Radius von hundert Metern um den Wohnort begrenzt sind – so gut wie gar nicht mehr nach draußen gehe.

Die Pandemie hat die ohnehin schon offensichtliche Spaltung der Gesellschaft noch sichtbarer gemacht

© graphicrecording.cool

Das städtische Leben, wie wir es bis vor wenigen Monaten kannten, ist tot – Cafés und Buchhandlungen sind geschlossen, Boulevards und Parks gesperrt, die Straßen sind menschenleer, man begegnet nur Kurieren in grüner und gelber Uniform. Die Pandemie hat die ohnehin schon offensichtliche Spaltung der Gesellschaft noch sichtbarer gemacht: Sie teilt sich in diejenigen, die sich erlauben können, keinen Fuß vor die Tür zu setzen, und die anderen, die die Zuhausegebliebenen versorgen. Sie müssen nicht nur weiter arbeiten, sie sind auf allen Ebenen einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. In Moskau betrifft dies ganz überwiegend die Arbeitsmigranten, also den sozial am wenigsten abgesicherten Teil der Stadtbevölkerung. Schon vor der Pandemie waren sie faktisch rechtlos – in illegalen Arbeitsverhältnissen mit miserabler Bezahlung beschäftigt, in temporären Unterkünften zusammengepfercht, wo manchmal fünfzehn oder zwanzig Menschen auf dem Boden schlafen. Jetzt, da die Arbeit in den meisten Unternehmen auf Anweisung des Staates stillsteht, stecken sie in einem Dilemma: Sie haben nicht genug Geld, um nach Hause zurückzukehren, aber auch keine Arbeit mehr, von der sie hier leben könnten. Jobs als Boten für Restaurants, Supermärkte, Apotheken und Paketdienste sind eine der wenigen verbliebenen Verdienstmöglichkeiten. Die Stimme dieser Menschen hört man praktisch nie, weder in den offiziellen Medien, noch in den sozialen Netzwerken. Die Debatten der vergangenen Wochen um das neu auszutarierende Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit und die dabei unvermeidlichen Verluste werden von denen geführt, die überhaupt eine Wahl haben, die in der glücklichen Lage sind, nicht aus dem Haus zu müssen.

© graphicrecording.cool

Das städtische Leben, wie wir es bis vor wenigen Monaten kannten, ist tot – Cafés und Buchhandlungen sind geschlossen, Boulevards und Parks gesperrt, die Straßen sind menschenleer, man begegnet nur Kurieren in grüner und gelber Uniform. Die Pandemie hat die ohnehin schon offensichtliche Spaltung der Gesellschaft noch sichtbarer gemacht: Sie teilt sich in diejenigen, die sich erlauben können, keinen Fuß vor die Tür zu setzen, und die anderen, die die Zuhausegebliebenen versorgen. Sie müssen nicht nur weiter arbeiten, sie sind auf allen Ebenen einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. In Moskau betrifft dies ganz überwiegend die Arbeitsmigranten, also den sozial am wenigsten abgesicherten Teil der Stadtbevölkerung. Schon vor der Pandemie waren sie faktisch rechtlos – in illegalen Arbeitsverhältnissen mit miserabler Bezahlung beschäftigt, in temporären Unterkünften zusammengepfercht, wo manchmal fünfzehn oder zwanzig Menschen auf dem Boden schlafen. Jetzt, da die Arbeit in den meisten Unternehmen auf Anweisung des Staates stillsteht, stecken sie in einem Dilemma: Sie haben nicht genug Geld, um nach Hause zurückzukehren, aber auch keine Arbeit mehr, von der sie hier leben könnten. Jobs als Boten für Restaurants, Supermärkte, Apotheken und Paketdienste sind eine der wenigen verbliebenen Verdienstmöglichkeiten. Die Stimme dieser Menschen hört man praktisch nie, weder in den offiziellen Medien, noch in den sozialen Netzwerken. Die Debatten der vergangenen Wochen um das neu auszutarierende Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit und die dabei unvermeidlichen Verluste werden von denen geführt, die überhaupt eine Wahl haben, die in der glücklichen Lage sind, nicht aus dem Haus zu müssen.Die Debatte um das neu auszutarierende Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit wird von denen geführt, die in der glücklichen Lage sind, nicht aus dem Haus zu müssen.

Von Covid-19 wird in militärischen Metaphern gesprochen: Man redet von einem Krieg, von Kampf, Sieg, Heldentum, Befreiungsschlägen und Opfern.

© graphicrecording.cool

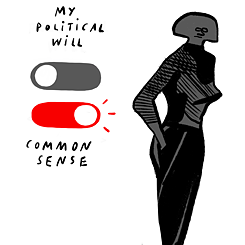

Dass die mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen für das Allgemeinwohl, mithin für ein höheres Interesse notwendig sind, scheint unumstritten. Interessant ist, wie jeder einzelne von uns diese Einschränkungen erlebt, wie sich unser Selbstverhältnis ändert. Der Umstand, dass wir nicht mehr langfristig planen können, dass wir uns notgedrungen auf die Gegenwart (und eine sehr nahe Zukunft, die der Gegenwart zum Verwechseln ähnlich sieht) beschränken, könnte diese Gegenwart theoretisch intensiver machen – doch wie es scheint, ist das nicht eingetreten. Meine Erfahrung ähnelt der, die auch Jonas beschreibt – eingeschlossen in meinen vier Wänden, finde ich es plötzlich schwierig, das zu tun, was ich mein Leben lang getan habe: denken, schreiben, lesen. Diese Handlungsunfähigkeit eines in der Gegenwart eingesperrten Menschen kann man als existentielle Komödie erleben, aber auch als individuelles Problem, denn schließlich gab es immer Menschen, die unter noch viel widrigeren Umständen weitergearbeitet haben – im Gefängnis, im Krankenhaus, in der Psychiatrie. Nur ich, in meiner gemütlichen Wohnung in Moskau, schaffe es nicht. Andererseits ist der Kollaps des persönlichen (nicht zuletzt, oder sogar vor allem politischen) Willens ja genau die Reaktion, die Staat und Gesellschaft (egal welche) in einer plötzlich eingetretenen Notlage vom Einzelnen erwarten.

© graphicrecording.cool

Dass die mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen für das Allgemeinwohl, mithin für ein höheres Interesse notwendig sind, scheint unumstritten. Interessant ist, wie jeder einzelne von uns diese Einschränkungen erlebt, wie sich unser Selbstverhältnis ändert. Der Umstand, dass wir nicht mehr langfristig planen können, dass wir uns notgedrungen auf die Gegenwart (und eine sehr nahe Zukunft, die der Gegenwart zum Verwechseln ähnlich sieht) beschränken, könnte diese Gegenwart theoretisch intensiver machen – doch wie es scheint, ist das nicht eingetreten. Meine Erfahrung ähnelt der, die auch Jonas beschreibt – eingeschlossen in meinen vier Wänden, finde ich es plötzlich schwierig, das zu tun, was ich mein Leben lang getan habe: denken, schreiben, lesen. Diese Handlungsunfähigkeit eines in der Gegenwart eingesperrten Menschen kann man als existentielle Komödie erleben, aber auch als individuelles Problem, denn schließlich gab es immer Menschen, die unter noch viel widrigeren Umständen weitergearbeitet haben – im Gefängnis, im Krankenhaus, in der Psychiatrie. Nur ich, in meiner gemütlichen Wohnung in Moskau, schaffe es nicht. Andererseits ist der Kollaps des persönlichen (nicht zuletzt, oder sogar vor allem politischen) Willens ja genau die Reaktion, die Staat und Gesellschaft (egal welche) in einer plötzlich eingetretenen Notlage vom Einzelnen erwarten.Ich bleibe skeptisch gegenüber einem total gewordenen Sicherheitsdenken, das den Wert des menschlichen Lebens – genauer, des buchstäblichen, nackten Überlebens – absolut setzt. Um seinetwillen sollen wir auf selbstverständliche Rechte und Freiheiten verzichten.

Niemand kann mir das Recht nehmen, leichtsinnig mit meiner eigenen Gesundheit, meinem eigenen Körper, meinem eigenen Leben umzugehen. Doch in der Situation der Pandemie hängt meine persönliche Entscheidung unmittelbar mit dem Überleben, mit der Gesundheit der anderen zusammen, sie ist an Dutzende, ja Hunderte anderer, mir unbekannter Schicksale gebunden. Meine bloße Existenz kann für sie zur Bedrohung werden, denn eine asymptomatische Trägerin des Virus ist allein schon dadurch gefährlich, dass sie atmet. Isolation scheint unter diesen Umständen der einzige sinnvolle Ausweg – damit die anderen weiterleben können, muss eine verantwortliche Bürgerin sich in eine Art embryonalen Zustand versetzen, sich vor ihresgleichen verstecken, aufhören zu interagieren, sie muss Grenzen nicht nur zwischen Ländern, sondern zwischen Menschen ziehen.

© graphicrecording.cool

Und doch arbeiten, während ich zu Hause bleibe, gleichzeitig Warenlager, Geschäfte, Lieferdienste und alle möglichen anderen Dienstleister weiter, die meine Isolation erträglich und sogar bequem machen, und das heißt: tausende von Menschen. Diese Menschen sind unsichtbar, marginalisiert. In der beliebten schwarz-weißen Vorstellung von Ärzten und Pflegepersonal, die an der Coronafront kämpfen, während allen anderen einander das Leben retten, indem sie heroisch zu Hause sitzen, kommen sie nicht vor. Ihr Überleben zählt nicht, und es kümmert niemanden, dass sie zwischen Selbstisolation und Arbeit zum Wohl der Gesellschaft nicht wählen können, weil sie sich schlicht nicht leisten können, nicht zu arbeiten.

© graphicrecording.cool

Und doch arbeiten, während ich zu Hause bleibe, gleichzeitig Warenlager, Geschäfte, Lieferdienste und alle möglichen anderen Dienstleister weiter, die meine Isolation erträglich und sogar bequem machen, und das heißt: tausende von Menschen. Diese Menschen sind unsichtbar, marginalisiert. In der beliebten schwarz-weißen Vorstellung von Ärzten und Pflegepersonal, die an der Coronafront kämpfen, während allen anderen einander das Leben retten, indem sie heroisch zu Hause sitzen, kommen sie nicht vor. Ihr Überleben zählt nicht, und es kümmert niemanden, dass sie zwischen Selbstisolation und Arbeit zum Wohl der Gesellschaft nicht wählen können, weil sie sich schlicht nicht leisten können, nicht zu arbeiten.Keine Wahl hatten neben ihnen auch diejenigen, die der sogenannten Risikogruppe angehören, also jeder Mensch über sechzig. In Russland (und nicht nur hier) wurde ihnen kategorisch verboten, das Haus zu verlassen – physisches Überleben geht über alles. Diese als Sorge getarnte Altersdiskriminierung, die faktisch eine ganze Bevölkerungsgruppe ihrer Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit beraubt hat, ähnelt fatal dem Räsonnement von Robotern in irgendeinem alten Science-Fiction-Roman: Damit der Mensch sich selbst keinen Schaden zufügt, muss man ihn unter Kontrolle halten, und zwar möglichst streng.

Die logische Folge ist, dass ich mich zunehmend als Bedrohung der Gesellschaft fühle, als potentielle Gefahrenquelle, die man besser unter hinter Schloss und Riegel hält. Dieses diffuse Schuldgefühl, die Einschränkung elementarer Rechte und der mangelnde Überblick über die Lage führen dazu, dass unser Selbstbild seine Konturen verliert – jeder ist eine potentielle Gefahr und ein potentielles Opfer zugleich, jeder fürchtet um sich und seine Angehörigen und befürchtet zugleich, jemand Unbekanntem Schaden zuzufügen. Für die meisten Menschen ist das Grund genug, in eine zumindest temporäre Starre zu verfallen.

Das geteilte Unglück hatte scheinbar eine Logik der Gemeinschaft. Kein gemeinsamer Feind, aber ein gemeinsames Problem, das sich nur mit vereinten Kräften lösen ließ.

Wie es scheint, ist der Hass ein Stoff, der sich trotz allem selbst generiert, als Produkt von Unsicherheit und Angst – doch da sich kein klares, in die Ferne projiziertes Feindbild herausgebildet hat, sucht man den Feind nun in nächster Nähe.

Während ich diesen Brief schrieb, verkündete der Kreml das Ende der Pandemie. Es ist klar, welche Motive dahinterstehen. Am 1. Juli soll das Land über die geplante Verfassungsänderung abstimmen, mit deren Hilfe Vladimir Putin de facto Präsident auf Lebenszeit bleiben könnte.

© graphicrecording.cool

Während ich diesen Brief schrieb, verkündete der Kreml in Russland urplötzlich das Ende der Pandemie. Seit dem 9. Juni dürfen die Bewohner Moskaus wieder auf die Straße, Straßencafés, Friseursalons und Museen haben wieder geöffnet, in den sozialen Medien wird gejubelt und über Urlaubspläne diskutiert. Die sommerlichen Parks sind voller Menschen, mit und ohne Masken. Die Zahl der an Covid-19 Erkrankten steigt derweil weiter, und selbst den offiziellen Statistiken zufolge beginnt sich die Kurve gerade erst abzuflachen. Wohin diese überraschende Haftentlassung der Bevölkerung führen wird, ist unklar – klar ist dagegen, welche Motive dahinterstehen. Am 1. Juli soll das Land über die geplante Verfassungsänderung abstimmen, mit deren Hilfe Vladimir Putin de facto Präsident auf Lebenszeit bleiben könnte. Damit diese Abstimmung möglich wird, müssen die Wahllokale voll und muss Covid-19 offiziell besiegt sein. Anschließend wird man sich wohl auf eine zweite Welle von Infektionen einstellen müssen, und deren erste Opfer dürften diejenigen sein, die sich heute wieder ins öffentliche Leben stürzen. Vielleicht haben wir uns doch allzu leichtfertig von dem Recht verabschiedet, wichtige Entscheidungen selbständig zu treffen.

© graphicrecording.cool

Während ich diesen Brief schrieb, verkündete der Kreml in Russland urplötzlich das Ende der Pandemie. Seit dem 9. Juni dürfen die Bewohner Moskaus wieder auf die Straße, Straßencafés, Friseursalons und Museen haben wieder geöffnet, in den sozialen Medien wird gejubelt und über Urlaubspläne diskutiert. Die sommerlichen Parks sind voller Menschen, mit und ohne Masken. Die Zahl der an Covid-19 Erkrankten steigt derweil weiter, und selbst den offiziellen Statistiken zufolge beginnt sich die Kurve gerade erst abzuflachen. Wohin diese überraschende Haftentlassung der Bevölkerung führen wird, ist unklar – klar ist dagegen, welche Motive dahinterstehen. Am 1. Juli soll das Land über die geplante Verfassungsänderung abstimmen, mit deren Hilfe Vladimir Putin de facto Präsident auf Lebenszeit bleiben könnte. Damit diese Abstimmung möglich wird, müssen die Wahllokale voll und muss Covid-19 offiziell besiegt sein. Anschließend wird man sich wohl auf eine zweite Welle von Infektionen einstellen müssen, und deren erste Opfer dürften diejenigen sein, die sich heute wieder ins öffentliche Leben stürzen. Vielleicht haben wir uns doch allzu leichtfertig von dem Recht verabschiedet, wichtige Entscheidungen selbständig zu treffen.