Wer aus dem Ausland die Menschen in der Ukraine unterstützen möchte, muss zwangsläufig mit dem ukrainischen Militär zusammenarbeiten. Unsere Autorin hat Spendentransporte in verschiedene Regionen begleitet und erklärt, wie das Helfen in der Ukraine funktioniert.

„Wie können wir helfen?“ Wen man auch fragt in der Ukraine, auf diese Frage antworten die meisten Menschen, vom Präsidenten bis zur Rentnerin in einem Dorf bei Isjum in der Oblast Charkiw, deren drei Söhne seit 2014 im Krieg gegen Russlands Aggression gefallen sind: „Bringt uns Waffen − Panzer, Flugabwehr, Kampfjets! Den Rest schaffen wir selbst.“ Je besser sich die Ukraine verteidige, je schneller sie den Krieg gewinne, umso weniger Menschen würden getötet. Allein darum sei Waffenhilfe fürs Militär die beste humanitäre Hilfe.Nun können und wollen zivilgesellschaftlich engagierte Privatpersonen kaum Kampfjets in die Ukraine liefern. Zumal gerade in westeuropäischen Staaten wie Deutschland große Skepsis gegenüber Uniformierten und Militärgerät herrscht, man lieber ohne moralische Dissonanzen den so genannten „kleinen Leuten“ und „einfachen Menschen“ helfen will: den Omis in heruntergekommenen Sowjetplattenbauten oder noch lieber Kindern, die dann unschuldig und dankbar in Handykameras lächeln und das gute Gewissen füttern. Rote, rissige und verhärmte Männergesichter rufen mehr Zweifel denn Mitleid hervor.

Aber wie dann helfen − was ist nötig, was ist sinnvoll, was ist nachhaltig? Fragen, die wohl alle Helfenden umtreibt, weil niemand allen Bedürftigen helfen kann. Zumal im Kriegsgebiet. Und die Ukraine ist ein Land im Krieg. Der Unterschied zu anderen humanitären Spendentransporten nach Hochwasser oder Erdbeben: Wer hier hilft, hilft nicht nach, sondern während der Katastrophe. Alles, was man tut, organisiert, kauft und bringt, kann im nächsten Moment weg sein. Jede geplante Aktion kann platzen, es gibt keine echte Sicherheit im Krieg. Für Helfende, Begleitende und Spendenadressat*innen müssen Risiken abgewogen werden. Jede Nothilfe mit Verbrauchsartikeln wirkt nur kurzfristig − wenn es gut läuft, ein bis zwei Wochen pro Familie.

Nothilfe im Anfangschaos

Mai 2022, Moschtschun, Oblast Kyjiw. Vor wenigen Wochen sind die besetzten Orte vor der Hauptstadt durch ukrainische Truppen zurückerobert worden. Der umfängliche russische Angriffskrieg ist gerade drei Monate alt, die Eroberung Kyjiws konnte verhindert werden. Die Bilder von Zerstörung, Wunden und Leichen sind noch neu und ungewohnt. Die Erkenntnisse über Gräueltaten wie Folter und Vergewaltigung im nahen Butscha sind in aller Munde. Und in allen Köpfen.Hilfebedarf und Chaos, aber auch Motivation und Zuversicht sind groß.

Kyjiw ist die Transkription des ukrainischen Namens der Hauptstadt: Київ. Kyjiw war im Zweiten Weltkrieg von September 1941 bis November 1943 über zwei Jahre lang von Truppen Nazideutschlands besetzt. Die Deutschen ermordeten Zehntausende, darunter viele jüdische Menschen, unter anderem im Massaker von Babyn Jar, deportierten unzählige weitere zur Zwangsarbeit ins damalige Deutsche Reich.

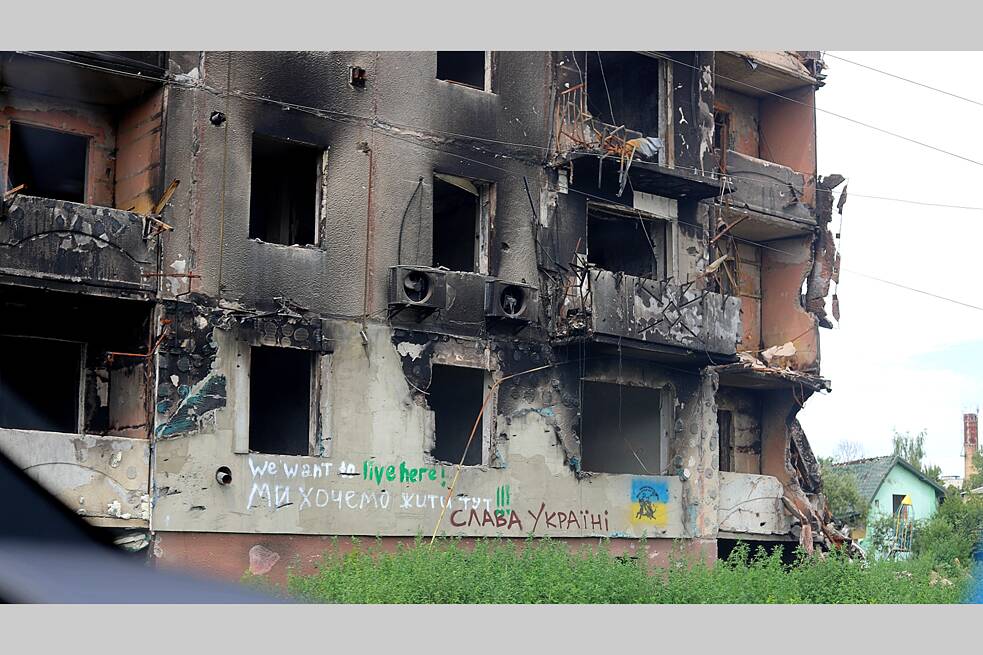

Benzin ist im Frühjahr 2022 rationiert, Lebensmittelpreise in den wenigen geöffneten Geschäften steigen nahezu täglich. Viele ausländische Hilfsinitiativen laden Spenden noch in der Westukraine ab. Dort füllen sich Lagerhallen. Doch vor Ort, wo der Krieg mit Kämpfen wütet, fehlt es an vielem. Spendenaktionen sind kaum vernetzt. Wer helfen will, tut, was irgendwie geht: beschossene Häuser aufbauen, Lebensmittel und Medizin bringen zum Beispiel. Hilfebedarf und Chaos, aber auch Motivation und Zuversicht sind groß.Juli 2022. Borodjanka und Dörfer in der Oblast Kyjiw. Die schrecklichen Okkupationserinnerungen sind noch präsent, aber auch der Sommer mit Himbeer- und Kirschduft ist da. Die Gegend um Kyjiw ist seit Monaten von Angriffen verschont. Eine Frau zeigt vor ihrem zerbombten Wohnblock in Borodjanka, von wo die russischen Flieger und Panzer vor wenigen Monaten ihr Zuhause und das Stadtzentrum beschossen.

Ein Ehepaar im Dorf berichtet, wie ein Panzerfahrzeug zur Besatzungszeit direkt in ihre Küche raste. Wie betrunkene russische Besatzungssoldaten später von ihren Vorgesetzten erschossen und im Nachbarhaus verbrannt wurden. Jetzt verschenken Nachbarn selbstgebastelte Haarreifen an die Spendengruppe. Kinder jagen mit ihren Rädern dem Hilfstransporter hinterher. Es stellt sich heraus: In diese Dörfer hier kommen regelmäßig staatliche Lebensmittellieferungen, alle ein bis zwei Wochen werden die bedürftigen Familien hier versorgt.

Hier zeigen sich einmal mehr die Stärken der seit Jahren lebendigen Zivilgesellschaft in der Ukraine: Flexibilität, Aufopferung, Vernetzung und Improvisationstalent.

Die Rolle des Militärs bei Nothilfe in Frontnähe

Wo aber wird nun Nothilfe gebraucht? Im Sommer 2022 konnte gerade ein Teil der russischen Besatzungstruppen aus der Oblast Charkiw vertrieben werden. Parallel befreiten ukrainische Einheiten erste südukrainische Dörfer, bevor im Herbst die großen Befreiungsschläge im Osten und Süden folgten. In genau solchen Dörfern, deren Infrastruktur wie Banksystem, Gesundheitsversorgung, Mobilfunk und Lebensmittellieferungen durch die russische Besatzung gestört worden war, wo Kämpfe unzählige Gebäude zerstört hatten, genau da wurde nun Unterstützung gebraucht. Nur wie helfen im aktiven Kriegsgebiet, da, wo noch russische Artillerie hinreicht, und ukrainische Truppen zurückschießen?Und was genau machen die ukrainischen Soldaten der unterschiedlichen Streitkräfte im Kriegsgebiet eigentlich alles? Natürlich, in erster Linie ist ihre Aufgabe, ukrainisches Territorium zu verteidigen oder zu befreien. Also aufzuklären und zu kämpfen. Tatsächlich aber tun sie noch viel mehr: Sie sind vor Ort, wenn die Besatzer zurückgedrängt werden. Sie evakuieren Zivilbevölkerung aus umkämpftem Gebiet wie auch verletzte Soldat*innen. Sie können Erste Hilfe leisten und Bedürftige zur medizinischen Versorgung ins Hinterland bringen. Sie nehmen Gefangene, wenn sich gegnerische Soldaten ergeben, und überwachen die Bevölkerung auf der Suche nach Spionen und Deserteuren. Ihre Stützpunkte sind oft die einzigen Orte, an denen Generatoren Strom liefern, während in der Gegend Strom- und Gasnetz noch zerstört sind. Sie wissen, wer wo ist und wer wo welchen Bedarf hat.

Sie können es sein, die erste Transporte mit humanitärer Hilfe dorthin holen, wo grundlegende Lebensmittel und einfache Medikamente, Kleidung und Decken gebraucht werden. Darum − und um Spendenmissbrauch zu vermeiden − arbeiten mittlerweile sämtliche Freiwilligen-Stäbe in verschiedenen Regionen des Landes mit Militäreinheiten zusammen, planen gemeinsam Spendenfahrten. Und gerade in frontnahen Gebieten müssen sie das auch, denn im Bereich nahe der sogenannten „Kontaktlinie“ − der tatsächlichen Front − haben Zivilist*innen ohne militärische Genehmigung und Begleitung keinen Zutritt. So ist es beispielsweise im Osten der Oblast Charkiw sowie im ukrainisch kontrollierten Teil des Gebiets Donezk. Je näher die Frontlinie, desto dringender braucht man Soldaten, die die Codewörter kennen, mit denen man die Checkpoints passieren darf.

In direkten Frontstädten wie dem südukrainischen Cherson können sie in Einzelfällen auch gepanzerte Fahrzeuge organisieren, um Spenden über kürzere Strecken in entlegenere Viertel zu bringen, die regelmäßig von russischen Scharfschützen beschossen werden.

Sicherheit und Formalitäten

Kurz: Die Zusammenarbeit mit dem Militär ist nicht nur kaum zu umgehen, sie ist auch im Sinne der eigenen Sicherheit nötig. Das Bewahren von Menschenleben ist das Kernanliegen der ukrainischen Seite, der politischen wie der militärischen Ebene − das versteht man schnell vor Ort. Denn egal, wie groß die militärische Unterstützung aus dem Nato-Westen ist, die Ukraine wird dem Aggressor in einem Punkt immer unterlegen bleiben: Sie hatte vor Russlands Überfall nur ein Drittel so viele Einwohner*innen wie der brutale Nachbar, durch die großen Fluchtbewegungen ins Ausland und die Toten durch Raketenbeschuss und an der Front dürften es noch deutlich weniger sein. Aktuell leben von einst 44 nur noch etwa 33 Millionen Menschen in der Ukraine.Um das Land militärisch, wirtschaftlich, kulturell und sozial zu erhalten, braucht die Ukraine aber Menschen und ihre Arbeitskraft. Auch darum ist für sie jeder Tod eine nachhaltige Tragödie. Für einen leichtfertigen Spaziergang durch die Innenstadt von Cherson, das seit November 2022 zwar befreit ist, aber täglich Dutzende Male von russischer Artillerie am gegenüberliegenden Dnipro-Ufer beschossen wird, kann man sich darum schnell einen Tadel von verantwortungsbewussten Militärs einhandeln. Sicherheit muss vorgehen. Das Krachen einschlagender Artilleriegeschosse erinnert möglicherweise zu spät daran. Zuletzt haben die russischen Truppen ihre Skrupellosigkeit bewiesen, als sie im Juni Evakuierungsboote im überfluteten Cherson und der umgebenden Region beschossen.

Das Militär übernimmt viele, auf den ersten Blick zivile, Aufgaben im Krieg. Oft freuen sie sich auch ganz persönlich über Interesse und Unterstützung von Freiwilligen, besonders aus dem Ausland, für ihre lebensgefährliche Arbeit an der Front. Oft schöpfen sie daraus Motivation und Kraft. Und Soldat*innen haben − neben Waffen − auch zivile Bedürfnisse, die die Grundausstattung vom Staat nicht immer erfüllt. Zusätzliche Autos, Drohnen, technische Zusatzausrüstung, aber auch Moskito- und Insektenspray, Schlafsäcke oder Brennpaste. All das sind Verbrauchsartikel. Bei jedem gegnerischen Angriff auf ihre Positionen, gehen solche Sachen verloren. In vielen Einheiten legen die Soldat*innen selbst monatlich Geld zusammen, um solchen Zusatzbedarf zu decken. Das Geld fehlt dann aber den Angehörigen und Familien − hier kann Militärhilfe indirekt durchaus der Zivilbevölkerung zugutekommen.

Vor Ort in der Ukraine − zwischen Artillerie und Minen, Verwundung und Tod − applaudiert man unweigerlich den Flugabwehrsystemen, wenn sie möglichst viele russische Drohnen und Raketen am Himmel getroffen haben.

Seit der Befreiung im Herbst haben sich Sorgen und Leid der Menschen verändert. Der Schmerz über persönliche Verluste übertönt viele alltägliche Schwierigkeiten. Ein älterer Mann bedankt sich für seine Lebensmittelportion. Höflich, aber ohne jede Freude. Mit hängenden Schultern und im schlappen Gang sagt er: „Was soll mir noch helfen, unsere Jungs müssen endlich gewinnen.“ Seine Ex-Frau und Tochter waren in ihrer Plattenbauwohnung im nahen Isjum, als russische Raketen das ganze Viertel in Schutt und Asche legten. Die Frau wurde gefunden, tot. Die Tochter gilt noch als vermisst. Sein Sohn ist jüngst an der Front in Bachmut gefallen, liegt noch in der Leichenhalle in Dnipro. Der Mann wartet nur noch darauf, seine ganze Familie zu beerdigen.

Den Krieg erleben

Vor Ort in der Ukraine − zwischen Artillerie und Minen, Verwundung und Tod − applaudiert man unweigerlich den Flugabwehrsystemen, wenn sie möglichst viele russische Drohnen und Raketen am Himmel getroffen haben. Wie diesen Sommer praktisch jede Nacht − in Kyjiw und Odesa, von Charkiwbis nach Lwiw. Das kann so laut und beängstigend sein, dass noch die pazifistischsten Waffenskeptiker plötzlich der Militärtechnik danken − im Falle von Patriot und Iris-T auch aus Deutschland − für die ganz echte, ganz greifbare militärische Verteidigung.So schnell schließt sich der Kreis: Hier im Krieg ist Militärhilfe immer auch humanitäre Hilfe.

Die Veröffentlichung dieses Artikels ist Teil von PERSPECTIVES – dem neuen Label für unabhängigen, konstruktiven, multiperspektivischen Journalismus. JÁDU setzt dieses von der EU co-finanzierte Projekt mit sechs weiteren Redaktionen aus Mittelosteuropa unter Federführung des Goethe-Instituts um. >>> Mehr über PERSPECTIVES

August 2023