Die Verteidiger von Mariupol sind seit fast zwei Jahren in Gefangenschaft. Ihre Namen sind nur selten auf den für den Austausch von Kriegsgefangenen bestimmten Listen zu sehen. Doch sie haben die südostukrainische Stadt 86 Tage lang verteidigt und sind zu einem der Symbole dieses Krieges geworden.

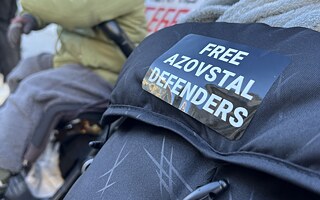

Am 31. Januar kehrten 207 ukrainische Kriegsgefangene in ihre Heimat zurück. Zum ersten Mal seit acht Monaten waren unter ihnen auch Verteidiger von Mariupol – zwei Soldaten der 12. Asow-Brigade. Am 8. Februar wurden weitere 100 ukrainische Militärangehörige heimgeholt, darunter 84 Verteidiger von Mariupol. Das Schicksal der übrigen ist unbekannt. Wie Oberstleutnant Denis Prokopenko, Kommandeur der 12. Asow-Brigade der ukrainischen Nationalgarde, auf seiner Facebook-Seite schreibt, haben die Angehörigen der Soldaten, die als Teil des Asow-Regiments Mariupol verteidigt haben, ihre Namen bei allen Austauschaktionen seit Beginn der großangelegten Invasion nur wenige Male auf den Listen gesehen. Ihm zufolge befinden sich mehr als 900 Asow-Soldaten, die im Jahr 2022 Mariupol 86 Tage lang verteidigt haben, immer noch in russischer Gefangenschaft. Dies hat damals den Vormarsch der Invasionstruppen nach Saporischschja verhindert.Insgesamt befinden sich nach Angaben der ukrainischen Behörden mehr als tausend Verteidiger von Mariupol in Gefangenschaft in der Russischen Föderation. Dabei handelt es sich nicht nur um Soldaten des damaligen Asow-Regiments, sondern auch um Soldaten der ukrainischen Nationalgarde, Grenzsoldaten, Marinesoldaten und sogar Wehrpflichtige. Seit Ende Dezember 2023 finden jeden Sonntag in verschiedenen Städten der Ukraine friedliche Gedenkveranstaltungen von Angehörigen und Freunden der Kriegsgefangenen der Garnison Mariupol statt. In der ukrainischen Hauptstadt zum Beispiel versammeln sich bis zu fünfzig oder sogar hundert Menschen an verschiedenen Orten im Stadtzentrum.

Eine Gedenkveranstaltung für die gefangenen Verteidiger von Mariupol am 31. Dezember 2023 im Zentrum von Kyjiw. Der Bruder der Frau links im Bild ist der 27-jährige Anatolij Kyrjuschyk. Er befindet sich seit 22 Monaten in russischer Gefangenschaft. Zuletzt hat er sich am 28. Juli 2023 gemeldet.

| Foto: © Halyna Ostapovets

Die 24-jährige Aljona und ihr eineinhalbjähriger Sohn Renat warten auf den 24-jährigen Wolodymyr, ihren Ehemann und Vater. Er ist seit dem 20. Mai 2022 in russischer Gefangenschaft. Damals wurden auf Befehl der obersten militärischen und politischen Führung der Ukraine fast 2.000 Verteidiger von Mariupol aus dem Asowstal-Werk in „Ehrengefangenschaft“ genommen. Damit sollte das Leben der Schwerverwundeten gerettet werden.

Eine Gedenkveranstaltung für die gefangenen Verteidiger von Mariupol am 31. Dezember 2023 im Zentrum von Kyjiw. Der Bruder der Frau links im Bild ist der 27-jährige Anatolij Kyrjuschyk. Er befindet sich seit 22 Monaten in russischer Gefangenschaft. Zuletzt hat er sich am 28. Juli 2023 gemeldet.

| Foto: © Halyna Ostapovets

Die 24-jährige Aljona und ihr eineinhalbjähriger Sohn Renat warten auf den 24-jährigen Wolodymyr, ihren Ehemann und Vater. Er ist seit dem 20. Mai 2022 in russischer Gefangenschaft. Damals wurden auf Befehl der obersten militärischen und politischen Führung der Ukraine fast 2.000 Verteidiger von Mariupol aus dem Asowstal-Werk in „Ehrengefangenschaft“ genommen. Damit sollte das Leben der Schwerverwundeten gerettet werden.Aljona und Wolodymyr stammen aus Mariupol, das immer noch von der Russischen Föderation besetzt ist. Sie besuchten dieselbe Schule in Parallelklassen. Eineinhalb Jahre nach seinem Schulabschluss trat Wolodymyr in die Armee ein und diente seit 2019 als Hundeführer in der Nationalgarde. Er arbeitete mit Hunden und hatte wöchentliche Schichten an Kontrollpunkten in der Stadt. Aljona sagt, Wolodymyr habe seine Arbeit sehr geliebt. „Am 24. Februar 2022 war er gerade auf dem Weg zu seiner wöchentlichen Schicht an einem Kontrollpunkt, als er um 3 Uhr morgens einen Anruf erhielt, dass er zur Militäreinheit kommen solle.“ Schon in der ersten Nacht hörten wir Explosionen, aber wir dachten, sie würden ein paar Tage dauern und dann würde es ruhig werden. So war es auch 2014. Aber diesmal wurde es von Tag zu Tag nur schlimmer“, erzählt die Frau.

Im März und April 2022 erreichten die Kämpfe in Mariupol ihren Höhepunkt. Russische Flugzeuge und die russische Armee bombardierten die Stadt fast rund um die Uhr. Aljona war damals im dritten Monat schwanger. Ihr Mann besuchte sie ein paar Mal in der Woche, brachte ihr wenigstens etwas zu Essen mit und wollte ihr einfach zeigen, dass er noch lebte. Während der heftigen Kämpfe um die Stadt blieben Aljona, ihre Eltern und die Eltern ihres Mannes in Mariupol, in ihrem eigenen Einfamilienhaus am Stadtrand. „Ich erinnere mich, dass Wolodymyr am 15. März nach Hause kam. Es gab kein Netz, er wusste nicht einmal, dass wir da waren. Er kam, um nach dem Haus zu sehen. Das war unsere letzte Begegnung. Wir sahen uns nur zehn Minuten, und als ich sein Auto wegfahren sah, wusste ich, dass wir ihn so schnell nicht wiedersehen würden“, schluchzt Aljona.

Mit Entsetzen betrachtete ich die Leichen und versuchte, ihn wenigstens anhand seiner Tätowierungen zu identifizieren.“

Aljona (in der Mitte) mit ihrem Sohn Renat bei einer Kundgebung zum Erinnerung an die Kriegsgefangenen von Mariupol. Das Plakat an Renats Kinderwagen trägt die Aufschrift „Papa, ich warte auf dich“.

| Foto: © privat

Am 28. Juli rief Wolodymyr sie morgens an und versprach, sie unbedingt am Abend anzurufen. Doch das tat er nicht. Am nächsten Morgen erfuhren Aljona und die ganze Welt von dem Anschlag in Oleniwka. In der Nacht vom 28. auf den 29. Juli 2022 kam es in der Strafanstalt, in der die Russen ukrainische Verteidiger festhielten, zu einer Explosion. Dabei wurden 53 ukrainische Soldaten getötet und über 130 verletzt. Nach Angaben der Russischen Föderation befanden sich zum Zeitpunkt der Explosion 193 Personen in der Strafanstalt. „Das war einer der schlimmsten Momente in meinem Leben. Er stand nicht auf der Liste der Toten, die im Internet erschien. Mit Entsetzen betrachtete ich die Leichen und versuchte, ihn wenigstens anhand seiner Tätowierungen zu identifizieren. Es war so schrecklich, sie anzusehen und, Gott bewahre, meinen Mann darunter zu erkennen. Außerdem war ich schwanger. Aber Wolodymyr war nicht dabei“, seufzt Aljona.

Aljona (in der Mitte) mit ihrem Sohn Renat bei einer Kundgebung zum Erinnerung an die Kriegsgefangenen von Mariupol. Das Plakat an Renats Kinderwagen trägt die Aufschrift „Papa, ich warte auf dich“.

| Foto: © privat

Am 28. Juli rief Wolodymyr sie morgens an und versprach, sie unbedingt am Abend anzurufen. Doch das tat er nicht. Am nächsten Morgen erfuhren Aljona und die ganze Welt von dem Anschlag in Oleniwka. In der Nacht vom 28. auf den 29. Juli 2022 kam es in der Strafanstalt, in der die Russen ukrainische Verteidiger festhielten, zu einer Explosion. Dabei wurden 53 ukrainische Soldaten getötet und über 130 verletzt. Nach Angaben der Russischen Föderation befanden sich zum Zeitpunkt der Explosion 193 Personen in der Strafanstalt. „Das war einer der schlimmsten Momente in meinem Leben. Er stand nicht auf der Liste der Toten, die im Internet erschien. Mit Entsetzen betrachtete ich die Leichen und versuchte, ihn wenigstens anhand seiner Tätowierungen zu identifizieren. Es war so schrecklich, sie anzusehen und, Gott bewahre, meinen Mann darunter zu erkennen. Außerdem war ich schwanger. Aber Wolodymyr war nicht dabei“, seufzt Aljona.Drei Tage später erfuhr sie von einem anderen gefangenen Asow-Soldaten, der mit seiner Freundin Kontakt gehabt hatte, dass die Russen Wolodymyr vor dem Angriff aus der Strafanstalt geholt hatten. Sie wusste jedoch nicht, wo er sich befand. Am 6. September erhielt Aljona ein Paket aus ihrer Heimatstadt Mariupol. Es enthielt unter anderem die Kleidung ihres Mannes. „Ich atmete seinen Geruch ein und wurde hysterisch. Das führte zu vorzeitigen Wehen – drei Wochen vor dem Geburtstermin. Aber alles ging gut, mein Sohn Renat kam zur Welt. Zwei Wochen später bekam ich einen Brief von Wolodymyr. So erfuhr ich, dass er noch lebt und sich in Horliwka [eine Stadt in der Region Donezk, die seit 2014 von der Russischen Föderation besetzt ist – Anm. d. Red.] befindet. Ich bekam einmal im Monat einen Brief von ihm. Auf diese Weise korrespondierten wir etwa sechs Monate lang, bis Russland die Korrespondenz in dieser Strafanstalt verbot. Wir waren ohnehin sehr überrascht, dass wir diese Möglichkeit überhaupt hatten. Wolodymyr schrieb immer wieder, dass ich mir keine Sorgen machen soll. Aber wie kann man sich keine Sorgen machen? Manchmal kam es vor, dass einige Zeilen durchgestrichen waren“, sagt die Frau.

Seit acht Monaten hat Aljona keinen Kontakt mehr zu ihrem Mann. Aus den Erzählungen derer, die ausgetauscht wurden und in die Ukraine zurückgekehrt sind, kann sie nur vermuten, wo er jetzt ist. Sie sagt, dass „ständig ukrainische Soldaten aus den Gefängnissen in den besetzten Gebieten nach Russland gebracht werden“. Aljona, ihr Sohn und ihre Schwiegermutter wohnen nun in Kyjiw. Sie haben ein Haus gemietet, zahlen aber nur die Nebenkosten. Sie leben von staatlicher Unterstützung. Die Frau sagt, dass nur ihr Sohn, der seinem Vater sehr ähnlich sieht, ihr hilft, stark zu bleiben. „Jeden Tag schaue ich ihn an und sehe meinen Mann. Aber uns geht es hier gut und ihnen dort nicht“, meint sie abschließend.

Ständig werden ukrainische Soldaten aus den Gefängnissen in den besetzten Gebieten nach Russland gebracht.“

„Als ich meinen Sohn sah, erkannte ich ihn sofort. Aber er ist so dünn geworden. Er hat mich einmal aus Oleniwka angerufen. Er sagte, dass alles in Ordnung sei. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ich warte sehr darauf, dass er nach Hause kommt“, sagt Jana.

Jana aus Kyjiw wartet darauf, dass ihr 30-jähriger Sohn Wsewolod aus der Gefangenschaft entlassen wird. Er ist seit 2015 im Regiment Asow. Oleksandr (links im Bild) kommt aus dem inzwischen besetzten Sjewjerodonetsk. Auch sein 24-jähriger Sohn Wadym Tsolan ist in russischer Gefangenschaft.

| Foto: © Halyna Ostapovets

Von den Verteidigern Mariupols, die sich im Mai 2022 freiwillig gefangen nehmen ließen, haben einige den Gefangenenaustausch nicht mehr erlebt. Zum Beispiel der Bruder von Tetiana aus Tscherkassy, Dmytro Bukarjow, Deckname „Bilotur“, stellvertretender Kommandeur des Regiments Asow. Zum Zeitpunkt der Explosion in der Strafanstalt Oleniwka war er mittendrin. „Mein Bruder war immer ein Glückspilz. Wie mir sein Kommandeur Denys Prokopenko erzählte, war mein Bruder derjenige, der sich aus jeder Situation befreien konnte, auch wenn es unmöglich war. Er hat sich sogar mehrmals selbst aus den Trümmern ausgegraben. Vielleicht hatte er aber auch die Grenzen seines Glücks erreicht. Als ich erfuhr, dass er tot ist, konnte ich es kaum glauben und akzeptieren“, sagt die Frau. Der Leichnam des ukrainischen Soldaten Bukarjow wurde drei Monate nach seinem Tod von den Russen überführt. Er wurde in Tscherkassy beigesetzt.

Jana aus Kyjiw wartet darauf, dass ihr 30-jähriger Sohn Wsewolod aus der Gefangenschaft entlassen wird. Er ist seit 2015 im Regiment Asow. Oleksandr (links im Bild) kommt aus dem inzwischen besetzten Sjewjerodonetsk. Auch sein 24-jähriger Sohn Wadym Tsolan ist in russischer Gefangenschaft.

| Foto: © Halyna Ostapovets

Von den Verteidigern Mariupols, die sich im Mai 2022 freiwillig gefangen nehmen ließen, haben einige den Gefangenenaustausch nicht mehr erlebt. Zum Beispiel der Bruder von Tetiana aus Tscherkassy, Dmytro Bukarjow, Deckname „Bilotur“, stellvertretender Kommandeur des Regiments Asow. Zum Zeitpunkt der Explosion in der Strafanstalt Oleniwka war er mittendrin. „Mein Bruder war immer ein Glückspilz. Wie mir sein Kommandeur Denys Prokopenko erzählte, war mein Bruder derjenige, der sich aus jeder Situation befreien konnte, auch wenn es unmöglich war. Er hat sich sogar mehrmals selbst aus den Trümmern ausgegraben. Vielleicht hatte er aber auch die Grenzen seines Glücks erreicht. Als ich erfuhr, dass er tot ist, konnte ich es kaum glauben und akzeptieren“, sagt die Frau. Der Leichnam des ukrainischen Soldaten Bukarjow wurde drei Monate nach seinem Tod von den Russen überführt. Er wurde in Tscherkassy beigesetzt. Tetiana (in der Mitte mit der gelben Jacke) ist die Schwester von Dmytro Bukarjow, einem Opfer des Terroranschlags in Oleniwka.

| Foto: © Halyna Ostapovets

Laut Kyrylo Budanow, dem Leiter des ukrainischen Auslandsgeheimdienstes und der Koordinationsstelle für Kriegsgefangene, wurden in den fast zwei Jahren des Krieges 3.135 Menschen aus russischer Gefangenschaft befreit. Er hält diese Zahlen für beeindruckend, räumt jedoch ein, dass noch viel zu tun sei, da sich noch viele ukrainische Soldaten in Gefangenschaft befänden. Wie der Austausch von Kriegsgefangenen nach sechsmonatiger Unterbrechung wieder aufgenommen wird und wie es weitergeht, lässt Budanow offen. Details wolle man erst bekannt geben, wenn die Ukraine alle Gefangenen heimgeholt habe.

Tetiana (in der Mitte mit der gelben Jacke) ist die Schwester von Dmytro Bukarjow, einem Opfer des Terroranschlags in Oleniwka.

| Foto: © Halyna Ostapovets

Laut Kyrylo Budanow, dem Leiter des ukrainischen Auslandsgeheimdienstes und der Koordinationsstelle für Kriegsgefangene, wurden in den fast zwei Jahren des Krieges 3.135 Menschen aus russischer Gefangenschaft befreit. Er hält diese Zahlen für beeindruckend, räumt jedoch ein, dass noch viel zu tun sei, da sich noch viele ukrainische Soldaten in Gefangenschaft befänden. Wie der Austausch von Kriegsgefangenen nach sechsmonatiger Unterbrechung wieder aufgenommen wird und wie es weitergeht, lässt Budanow offen. Details wolle man erst bekannt geben, wenn die Ukraine alle Gefangenen heimgeholt habe.

Die Veröffentlichung dieses Artikels ist Teil von PERSPECTIVES – dem neuen Label für unabhängigen, konstruktiven, multiperspektivischen Journalismus. JÁDU setzt dieses von der EU co-finanzierte Projekt mit sechs weiteren Redaktionen aus Mittelosteuropa unter Federführung des Goethe-Instituts um. >>> Mehr über PERSPECTIVES

Februar 2024