Andrej Bán reist seit mehr als drei Jahrzehnten in Krisenregionen, um das Leiden der Menschen zu dokumentieren, die von Kriegen oder Naturkatastrophen heimgesucht wurden. Der Regisseur Jaro Vojtek hat den bekannten slowakischen Reporter und Fotografen über mehrere Jahre hinweg auf Reisen in ferne Länder und in dessen Innenleben begleitet. So entstand der eindringliche und ungewöhnlich offenherzige Dokumentarfilm „Raj na zemi“ („Paradies auf Erden“). Mit Andrej Bán haben wir über den Film, über das Abbilden menschlichen Leids, psychische Qualen und die Suche nach einem Zuhause gesprochen.

Als ich mir den Dokumentarfilm „Raj na zemi“ („Paradies auf Erden“) ansah, kam mir der Gedanke, dass du eigentlich kein Kriegsreporter, sondern eher ein Nachkriegsreporter bist.

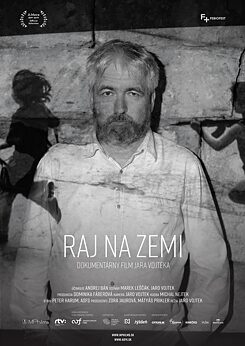

Mit dem Begriff Nachkriegsfotograf hat mich der Publizist Marian Jaslovský schon vor längerer Zeit charakterisiert. Anfangs schien mir das ein wenig abfällig zu sein, so als ob echte Fotografen nur diejenigen wären, die in den Krieg ziehen und an vorderster Front mit dabei sind – was ich im Übrigen auch war – und die, die Angst haben, kommen erst wenn der Krieg vorbei ist. Glücklicherweise wurde das nie so wahrgenommen. Nach einer kriegerischen Auseinandersetzung als Reporter zu Menschen zu gehen, ist oft viel interessanter, als während des Konflikts dort zu sein. Während des Krieges verstecken sich Zivilisten meist nur, sind bemüht, ihr nacktes Leben zu retten, und es bleibt keine Zeit zum Reden. Ganz anders ist es, wenn sie in ihr Zuhause zurückkehren und ich die Gelegenheit habe, auch ein paar Tage mit ihnen zu verbringen. Das ist für mich als Journalist viel wertvoller. Bewusst geworden ist mir das schon 1999 im Kosovo. Plakat zum Dokumentarfilm „Raj na zemi“ („Paradies auf Erden“)

| © MPhilms | RTVS - Rozhlas a televízia Slovenska

Plakat zum Dokumentarfilm „Raj na zemi“ („Paradies auf Erden“)

| © MPhilms | RTVS - Rozhlas a televízia Slovenska

Bei Kriegsfotografen kann auch der Wunsch nach Sensationen und Erlebnissen mit einem Adrenalinkick eine Rolle spielen.

Ich spreche mit allem Respekt über Kriegsfotografen. Nur hat die Kriegsfotografie heute nicht mehr die gleiche Wirkung wie früher. Ein Robert Capa wurde noch für seine verschwommenen, unscharfen und verwackelten Fotos von der Landung der Alliierten in der Normandie im Jahr 1944 gefeiert, da sie eben auch völlig authentisch waren. In der Authentizität lag ihre größte Stärke. Heute kommen uns selbst die besten Kriegsaufnahmen bereits bekannt vor. Das Fernsehen hat seit langem die Rolle übernommen, die Magazine wie Stern und Newsweek mit ihren Fotoreportagen einst hatten. Der Fotografie wird sowohl in den Printmedien, aber auch im Internet bei weitem nicht mehr so viel Platz eingeräumt wie noch vor 30 Jahren. Selbst Magnum, die renommierteste Fotoagentur der Welt, hat mit existenziellen Problemen zu kämpfen. Die Möglichkeiten, Fotoreportagen zu veröffentlichen, werden auch für derartige Größen wie James Nachtwey oder Paolo Pellegrin immer enger.Diese Verschiebung ist übrigens auch bei den prestigeträchtigen World Press Photo Awards zu sehen. Vor einigen Jahren ging einer der Hauptpreise an ein nichtprofessionelles Bild, das mit einem Handy aufgenommen wurde.

Ich bin ein Typ Mensch, den menschliches Leid so sehr bewegt, dass ich der Meinung bin, es reicht nicht aus, darüber zu schreiben und Fotos zu veröffentlichen.“

War der Kosovo deine erste Erfahrung mit einem Konfliktgebiet?

Meine erste erschütternde Erfahrung war eine Reise nach Rumänien im Dezember 1989. Ich brachte mit zwei anderen eine Lieferung Medikamente dorthin. Als wir nach Timişoara kamen, wurde dort gerade gekämpft und sie begruben Leute direkt auf dem Marktplatz. Auf dem Rückweg wurden wir von bewaffneten Patrouillen angehalten und ich hatte wirklich Angst. Das blieb aber für lange Zeit das einzige derartige Erlebnis. Eine Art Wendepunkt war für mich das Jahr 1999 mit dem Kosovokrieg, als die NATO Luftangriffe gegen Jugoslawien flog. Zu dieser Zeit arbeitete ich für das tschechische Magazin Reflex. Ein Kollege, der erfahrene Fotograf Jan Šibík, der bereits viele Reisen hauptsächlich in afrikanische Länder unternommen hatte, fragte mich, ob wir hinfahren. Wir fuhren hin. Zu dem Zeitpunkt konnte man nur bis an die Grenzen des Kosovo gelangen, dahinter war bereits Sperrzone. Milošević gab Journalisten keine Visa. Das war im März und April. Als der Krieg zu Ende war, fuhren wir wieder hin. Bis dahin war ich nur sporadisch in Kriegsgebieten gewesen.Warum interessiert dich die langfristige Dokumentation des Lebens in Krisengebieten, ob es sich nun um ein Gebiet nach einem Krieg, einem Erdbeben oder einer anderen Naturkatastrophe handelt?

Ich verstehe vollkommen die Kollegen, die sagen, dass die Rolle eines Fotografen, eines Reporters, darin besteht, das Geschehen, die Situation festzuhalten und sich um alles weitere nicht zu kümmern, aber ich bin ein anderer Typ. Ich bin ein Typ Mensch, den menschliches Leid so sehr bewegt, dass ich der Meinung bin, es reicht nicht aus, darüber zu schreiben und Fotos zu veröffentlichen. Das war auch der Grund, warum ich zusammen mit engen Freunden, hauptsächlich Journalisten, die Organisation Človek v ohrození (Mensch in Gefahr) gegründet habe, inspiriert von der gemeinnützigen tschechischen Organisation Člověk v tísni (Mensch in Not). Mein Freund, der Aktivist Patrik Dubovský, der schon viele Male als OSZE-Beobachter auf dem Balkan war, auch als die Luftangriffe begannen, suchte eine Schule aus, die wir dann wieder aufbauten. So fing ich an, regelmäßig auf den Balkan zu fahren. Aufgrund des Projekts Človek v ohrození sind wir über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder in dieselben Orte gefahren, in die serbische Enklave Osojan, in das Dorf Glavičica und in die Stadt Pec oder Peja. Wir kehrten zu denselben Menschen zurück. Wenn du an dieselben Orte zurückkommst, kennen dich die Leute, grüßen dich und fragen, wie es geht, und dass sie dich lange nicht gesehen haben. Und so fing ich an, das Schicksal von Menschen in Krisengebieten über längere Zeiträume hinweg auch als Journalist zu verfolgen. Afghanistan, 2009 | Foto: © Andrej Bán

Afghanistan, 2009 | Foto: © Andrej Bán

Hast du mal darüber nachgedacht, woher bei dir die Motivation zum Helfen kommt?

Gründe gibt es einige, aber ich kann lediglich Vermutungen anstellen. Ich denke, dass jeder Mensch etwas in sich trägt, das Sozialpsychologen einen inneren moralischen Kompass nennen, also eine Reihe von evolutionär entwickelten, aber auch ererbten inneren Normen. Wenn dieser Kompass nicht aus verschiedenen Gründen verstellt ist, haben wir als Augenzeugen des Leids anderer Menschen das Bedürfnis zu helfen. Bei mir ist die innere Motivation natürlich auch die ständige Suche nach einem Zuhause. Viele Jahre habe ich Geschichten von Menschen gesammelt, die infolge von Kriegen und Naturkatastrophen ihr Zuhause verloren haben. Ich selbst hatte manchmal ein Zuhause, dann wieder nicht, mal wohnte ich zur Untermiete, dann war ich wieder zur Therapie in einer Klinik. Zuhause sind für mich nicht nur die vier Wände der Wohnung, in die man zurückkehrt. Zuhause ist für mich hauptsächlich ein Ort, an dem jemand auf dich wartet, der dich mag und den du magst. Ich sage diesen Satz auch im Film. Zuhause ist für mich also kein Begriff, der einen Ort bezeichnet, sondern das Synonym für eine erfüllte Beziehung. Aber was der eigentliche Kern meiner Motivation ist, habe ich bisher noch nicht herausgefunden, obwohl ich seit Jahren in Psychotherapie bin. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich es jemals herausfinden werde.Dann kommt dir wahrscheinlich die Annahme, dass deine Reisen in die Konfliktzonen der Welt für dich so etwas wie ein Weglaufen vor den eigenen inneren Konflikten sind, nicht nur wie ein billiges Klischee vor.

Nein, es ist weder ein Klischee, noch eine triviale Annahme, sondern in meinem Fall wahrscheinlich eine tiefe Wahrheit. Intensive Reiseerlebnisse haben mir oft geholfen, meine eigenen Ängste zu vergessen. Aber manchmal war es auch andersherum: Die Tatsache, hunderte oder tausende Kilometer von der Slowakei entfernt zu sein, verstärkte meine Ängste noch. Ich erinnere mich an eine Situation, in der ich völlig gelähmt war, weil mir meine Freundin mehrere Stunden lang nicht auf eine Nachricht geantwortet hatte.Erst nach und nach habe ich verstanden, dass das Böse keine Nationalität oder Religion hat. Menschen, die den Wunsch nach Rache in sich tragen, sind in der Lage, zu töten.“

In einem älteren Interview sagtest du, dass dein Mitgefühl nicht irgendeiner bestimmten ethnischen Gruppe gilt, sondern den Opfern.

Das hat mich der Kosovo gelehrt. Seit Beginn des Konflikts habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass die Ethnie der Kosovo-Albaner das Hauptopfer war. Jeder zweite Kosovo-Albaner wurde von Miloševićs Militär-, Paramilitär- oder Polizeikräften aus seiner Heimat vertrieben. Ich war auf der Seite der albanischen Flüchtlinge und die Serben waren für mich Mörder. Aber dann sah ich mit eigenen Augen, wie die Serben vor den zurückkehrenden Albanern flohen. Das war mein nächster innerer Schock. Bis dahin war es für mich einfach so, dass die einen die „Guten“ und die anderen die „Bösen“ sind. Erst nach und nach habe ich verstanden, dass das Böse keine Nationalität oder Religion hat. Menschen, die den Wunsch nach Rache in sich tragen, sind in der Lage, zu töten. Immerhin sind im Kosovo auch nach dem Krieg noch Hunderte, vielleicht Tausende von Menschen verschwunden. Bis heute sind die Vorwürfe gegen den kosovarischen Präsidenten Hashim Thaçi und den ehemaligen Premierminister Ramush Haradinaj bezüglich des Verschwindens von Serben und ethnischen Albanern aus dem Westkosovo ungeklärt. Damit möchte ich aber nichts relativieren. In jedem Konflikt kann eine primäre, elementare Verantwortung ausgemacht werden. Im Falle der Jugoslawienkriege liegt diese beim Regime von Slobodan Milošević. Diejenigen, die gemordet haben, wurden jedoch nicht bestraft. Es war kein wirklicher Krieg, sondern ein Morden von Zivilisten. Gefechte an irgendwelchen Fronten gab es nur wenige. Die Befehlshaber wurden in Den Haag vor Gericht gestellt und einige auch verurteilt. Nicht aber diejenigen, die die Befehle ausgeführt haben. Gazastreifen, 2003 | Foto: © Andrej Bán

Gazastreifen, 2003 | Foto: © Andrej Bán

Den Menschen, die du fotografierst, bist du meistens sehr nah.

Ich arbeite hauptsächlich mit Weitwinkelobjektiven. Jeder Fotograf weiß, dass man mit einem Weitwinkelobjektiv mitten im Geschehen sein muss. Man kann sich nicht wie mit einem Teleobjektiv irgendwo um die Ecke oder hinter einem Baum verstecken und eine bestimmte Situation heranzoomen. Seit ich angefangen habe, als Fotojournalist zu arbeiten, war mir das Motto von Robert Capa sehr wichtig: „Wenn deine Bilder nicht gut genug sind, warst du nicht nah genug dran.“ Sicherlich hängt das auch mit den Kameras zusammen, die Reporter wie Capa benutzt haben und mit denen ich auch viele Jahre lang fotografierte. Leicas wurden hauptsächlich für die Verwendung mit Weitwinkelobjektiven gebaut. Äußerlich sahen sie aus wie billiges „Spielzeug“, was ihr psychologischer Vorteil war. Ein Mann mit einer kleinen Leica sieht nicht aus wie der Profi einer Agentur, der mit Kameras groß wie Waffen behängt ist, sondern wie ein zufälliger Passant, der nur so für sich selbst etwas knipst. Mit einer Leica kannst du näher an die Menschen herankommen, die du fotografierst, aber gleichzeitig musst du dich mit ihr wirklich bis in die Mitte des Geschehens hineinbegeben und kannst in diesem Fall nicht unbemerkt bleiben.Das kann gefährlich sein.

Sicher. Auf meinen Reisen bin ich nicht selten in gefährliche Situationen geraten. Oft hatte ich wirklich Angst. Und das musste nicht mal in einem kriegerischen Konflikt sein. Letztlich musst du nicht einmal Fotos machen, es reicht, einfach nur irgendwo zu sein – zur falschen Zeit am falschen Ort. Zum Beispiel in Haiti, wo ich nach dem Erdbeben zweimal war, für die Organisation Človek v ohrození und auch als Journalist. Ein Freund und ich streiften in einem Viertel in der Hauptstadt Port-au-Prince umher, wo Männer mit Spitzhacken die Überreste ihrer Angehörigen aus den Trümmern eingestürzter Gebäude ausgruben. Nackte Knochen waren zu sehen. Ich hatte die Kamera nur über meiner Schulter hängen, ich hatte sie noch nicht einmal fotografiert, als diese Männer uns umzingelten und ich dachte, entweder wir reden uns hier irgendwie heraus oder es ist vorbei. Unsere Rettung war, dass ich mal Französisch gelernt hatte, und so begann ich, den Menschen meine Absicht in ihrer eigenen Sprache zu erklären. Ich bin nicht hergekommen, um Sensationen nachzujagen und euer Leid zu Geld zu machen. Ich möchte bezeugen, was euch passiert ist, in einem kleinen Land in Mitteleuropa, das fünf Millionen Einwohner hat, genau wie Haiti. Ich möchte euer Leid den Menschen näher bringen, die noch nie hier waren. Das war ein Wendepunkt. Der Moment, als ich ihnen direkt in die Augen sah. Sie ließen die zum Angriff erhobenen Hände mit den Spitzhacken langsam sinken. Nur der ehrliche Dialog mit ihnen hat uns gerettet. Sie gruben weiter die Toten aus und ließen uns in Ruhe. Nach ein paar wenigen Fotos machten wir uns davon.Für mich als Fotograf wäre eine Grenze überschritten, wenn durch mich die Würde der fotografierten Person verletzt wird.“

Es scheint mir, dass das Ablichten menschlichen Leids auch bedeutet, die tiefsten und persönlichsten Bereiche fremder Menschen zu berühren. Die stärksten Bilder sind von einer fast gnadenlosen Wahrheit, aber paradoxerweise wecken sie genau deshalb unser Einfühlungsvermögen. Ich denke an dein Foto eines weinenden Mannes mit dem Titel „Beerdigung der Minenopfer“.

Das Foto entstand im Juni 1999. Ich war kurz nach dem Krieg in den Kosovo gereist, als noch serbische Einheiten, gleichzeitig aber schon westliche und russische Truppen dort waren. Das Foto, das du meinst, zeigt einen jungen Mann, dessen Vater von einer Mine getötet wurde. Die Szene wurde bei der Beerdigung aufgenommen. Natürlich gab es da starke Emotionen. Ich war ungefähr ein oder zwei Stunden dort gewesen, hatte schon mehrere Bilder gemacht. Dann drückte ich den Auslöser, als der Mann anfing zu weinen. Er weint und gleichzeitig sieht er mich mit einem sehr bösen Blick an. Er verflucht mich buchstäblich. Er wird auf beiden Seiten von seinen Freunden gestützt. Die Frage, ob ich hier nicht zu weit gegangen bin oder eine Grenze überschritten habe, ist sicherlich berechtigt. Gleichzeitig weiß ich, dass hier ein äußerst suggestives, starkes Foto entstanden ist. Ich denke, dass ich den Mann nicht auf irgendeine Art und Weise entwürdigt habe. Das ist mein Kriterium. Für mich als Fotograf wäre eine Grenze überschritten, wenn durch mich die Würde der fotografierten Person verletzt wird. „Beerdigung der Minenopfer“ – Kosovo, 1999 | Foto: © Andrej Bán

„Beerdigung der Minenopfer“ – Kosovo, 1999 | Foto: © Andrej Bán

Das Foto sehen wir auch in dem Dokumentarfilm. Und die Kamera von Jaro Vojtek verhält sich dir gegenüber genauso „unbarmherzig“ wie du dich gegenüber den Objekten deiner Fotos.

Es gibt eine Szene im Film, die in einem Hotel irgendwo an der serbisch-ungarischen Grenze spielt. Ich wende mich da an den Regisseur und frage ihn: Warum fragt ihr Dokumentarfilmer die Menschen intime Dinge und bleiben selbst hinter der Kamera verborgen? Natürlich merkt der intelligente Zuschauer sofort, dass ich mir mit dieser Frage selbst eine Falle stelle. Das ist auch mein eigenes Dilemma. Als Fotojournalist nehme ich schwere menschliche Schicksale auf, bleibe aber auch hinter meiner Kamera verborgen. Mit Ausnahme dieses Films.In einer Rezension über die Dokumentation habe ich gelesen, dass wir im Film einem Reporter folgen, der infolge eines Burnouts wegen seiner vielen Reisen in Kriegsgebiete unter psychischen Problemen leidet.

Manche haben vielleicht aufgrund des Films das Gefühl, dass diese Konfliktgebiete mich psychisch zerstört und meine Depressionen verursacht haben. Aber die Leute, die mich gut kennen, wissen, dass es umgekehrt ist: Die Depressionen hatte ich schon vor den Reisen. Meine eigenen psychischen Probleme hingen hauptsächlich mit Beziehungen zusammen. Für viele mag es unverständlich erscheinen, dass mich Reisen in Kriegsgebiete – paradoxerweise – mit einem Gefühl der Befriedigung erfüllen. Aber es ist die Befriedigung darüber, etwas Sinnvolles und Wichtiges zu tun. In schwierigen Situationen kann ich Menschen näher kommen, ihre Geschichten festhalten in Reportagen, die sich auf die öffentliche Meinung auswirken.Für viele mag es unverständlich erscheinen, dass mich Reisen in Kriegsgebiete – paradoxerweise – mit einem Gefühl der Befriedigung erfüllen. Aber es ist die Befriedigung darüber, etwas Sinnvolles und Wichtiges zu tun.“

Du bist im Film genauso offen wie in einem psychotherapeutischen Gespräch. Am Ende sagst du sogar, dass es für dich vor allem wichtig war, zu reden – und „hol’s der Teufel, wenn daraus auch ein Film wird“. Steckt da nicht auch etwas von deinem Exhibitionismus oder den Bemühungen des Regisseurs drin, unseren Voyeurismus zu bedienen?

Diese Frage ist berechtigt. Über dieses Thema habe ich auch mit dem Regisseur gesprochen. An einigen Stellen bewegt sich der Film wirklich an der Grenze zwischen diesen beiden Konzepten. Ich suchte nach einer Möglichkeit, aufrichtig, aber gleichzeitig nicht exhibitionistisch zu sein. Jaro drehte den Film so, dass er Regisseur, Kameramann und Toningenieur in einer Person war. Wir hatten kein Filmteam dabei, auf allen Reisen waren wir zu zweit unterwegs und nur wenn es notwendig war – zum Beispiel im Irak, wo wir auch auf Arabisch kommunizieren mussten – war noch ein Dolmetscher dabei. Die Szenen waren nicht vorher geplant. Wir hatten kein fertiges Drehbuch, wir gingen nicht zu vorher vereinbarten Orten. Auf diese Art und Weise haben wir vor Jahren schon den Film My zdes (Wir sind hier) über eine slowakische Familie aus Kasachstan gedreht. Jaro war einfach da und filmte mich bei meiner Arbeit als Reporter. Er hat diese für einen Dokumentarfilmer sehr nützliche Fähigkeit, anwesend zu sein als ein Zeuge, den die Protagonisten seines Films nach einiger Zeit gar nicht mehr wahrnehmen. Ich habe genauso gearbeitet, wie ich auch gearbeitet hätte, wenn niemand mit einer Kamera dabei gewesen wäre. So wurden alle Szenen für den Film in den Ländern gedreht, die ich als Reporter besuchte und in die er mich begleitete. Später bat mich der Regisseur, ob wir auch ein paar gestellte Aufnahmen machen könnten, so etwas wie meine Beichte in der psychiatrischen Klinik in Veľké Zálužie, wo ich einige Jahre zuvor behandelt worden war.Also wurde die Szene in der Klinik im Nachhinein gedreht?

Ja. Das ist so etwas wie die Rekonstruktion der Gespräche mit meiner damaligen Therapeutin. Als der Dokumentarfilm gedreht wurde, konnte ich mich an diese Gespräche noch ganz gut erinnern.In dem Gespräch mit der Therapeutin gibst du sehr intime Dinge preis. Bereust du mit etwas zeitlichem Abstand deine Offenheit?

Das ist das Thema, mit dem ich mich zurzeit am intensivsten beschäftige. Mit der Therapeutin rede ich über meine Kindheit, meine Mutter und unsere Beziehung. Das ist eine sehr sensible Angelegenheit, denn hier berührt meine eigene Geschichte die eines mir nahe stehenden Menschen, den ich in diese Sache hineingezogen habe. Ich spreche hier nicht von einer beliebigen Person oder einer irgendeiner unbestimmten Freundin, sondern von meiner eigenen Mutter. Meine Mutter ist achtzig Jahre alt und sehr gebrechlich. Sie weiß, dass ich in dem Film über sie spreche, aber sie hat ihn nicht gesehen und sie will ihn auch nicht sehen. Sie macht sich Sorgen darüber, was ihre Bekannten sagen, wenn sie den Film sehen. Sie hat Angst, was ihre Bekannten denken und ich habe Angst um sie. Andererseits aber sprechen wir heute dank des Films über Themen, die wir vorher vermieden haben, und diese Gespräche bringen uns einander näher.Hattest du dir selbst irgendeine Grenze gesetzt, die du nicht überschritten hättest?

Ich hatte mit Jaro eine wichtige Vereinbarung, oder sagen wir, eine ultimative Forderung: Der Film soll offen und ehrlich sein – sonst hätten wir ihn gar nicht erst machen müssen – aber er darf meine Beziehungen nicht auf eine Art und Weise thematisieren, die auch nur um Entferntesten die Identität meiner Partnerinnen offenbaren würde.Im Osten der Slowakei bin ich auf Themen gestoßen, die mich in vielerlei Hinsicht an Konfliktgebiete erinnern. Es gilt kein Gesetz, es gilt, wer zu deinem Clan gehört, wer dein Kumpan ist, zu deiner Familie gehört.“

Die Premiere des Films wurde wegen der Coronavirus-Pandemie zweimal verschoben. War das eine Erleichterung für dich? Würdest du noch einmal bei einem solchen Projekt mitmachen?

Es war eine Erleichterung. Mein Privatleben hat sich seit dem Filmdreh sehr verändert. Bei der Fertigstellung der Dokumentation bat ich im Schnittraum darum, dass ein zusätzlicher Informationstext hinzugefügt werden möge, und zwar, dass der Film von 2015 bis 2018 gedreht wurde, als der Regisseur Jaro Vojtek seinen Freund auf gelegentlichen Reisen in Konfliktgebiete und auch in dessen Inneres begleitete. Der Film ist natürlich eine Zeitkonserve, ein fertiger Dokumentarfilm kann nach zwei oder drei Jahren nicht mehr aktualisiert werden. Ich würde es wieder tun, weil es Sinn hatte, aber bei allen Szenen, die auf irgendeine Weise mir nahe stehende Menschen betreffen, würde ich noch mehr darauf achten, mich sensibel und empathisch auszudrücken oder so, dass sie nicht erkannt werden können.Vor zehn Jahren sagtest du, die Slowakei interessiere dich als Reporter nicht mehr. Das hat sich offensichtlich geändert.

Als 2006 meine Monographie Iné Slovensko (Die andere Slowakei) im Verlag Slovart herauskam, sagte ich, dass mein fotografisches Arbeiten in der Slowakei damit beendet sei. Aber als Journalist war ich hier weiterhin tätig. Kurz nach den Morden an Ján Kuciak und Martina Kušnírová reiste ich im März 2018 in den Osten der Slowakei nach Zemplín, wo ich viele gute Kontakte habe. Kuciaks letzter großer unvollendeter Artikel drehte sich um die Italiener Diego Roda und Antonin Vadala, die in der Ostslowakei Geschäfte machen. Ich erfuhr aus meinen Quellen und aus Treffen mit Bauern im Osten zu meiner großen Überraschung von Praktiken, die ich in der Slowakei nicht mehr für möglich gehalten hätte. In einem Mitgliedstaat der Europäischen Union gibt es auf den Feldern offene Konflikte zwischen Landwirten! Ein Kampf um Land zwischen den Eigentümern und Leuten, die zwar keinen Besitzanspruch auf das Land haben, aber dafür die Polizei und private Sicherheitsdienste auf ihrer Seite. Die Arroganz von Polizisten, die mit dem organisierten Verbrechen zusammenarbeiten. Das sind Dinge, die mich im Kaukasus nicht überraschen würden, aber ich hatte keine Ahnung, dass es in der Slowakei so läuft.Also hast du gemerkt, dass die Slowakei noch kein „langweiliges“ Land ist.

Im Osten der Slowakei bin ich auf Themen gestoßen, die mich in vielerlei Hinsicht an Konfliktgebiete erinnern. Es gilt kein Gesetz, es gilt, wer zu deinem Clan gehört, wer dein Kumpan ist, zu deiner Familie gehört. Hier hing das mit der ehemaligen Regierungspartei Smer-SD zusammen. Die Smer beherrschte die Sitten und Strukturen der Clans perfekt und hat ganze Beziehungsnetze aufgebaut, in welchen einer ein hochrangiger Staatsbeamter war, der nächste beispielsweise Kriminalpolizist und noch ein weiterer Bezirksstaatsanwalt. Klassische Mafia. Im Osten habe ich die italienische Mafia gesucht und gefunden habe ich die slowakische.Das war genau, als Robert Fico vor einer Delegation des Europäischen Parlaments erklärte: „Schon allein die Vorstellung, dass die Mafia Interesse an der Ostslowakei haben könnte, ist absurd, denn dort ist absolut nichts.“

Die Ostslowakei war und ist selbst den slowakischen Medien unbekannt. Die Entfernung von Bratislava bis in den Osten, irgendwo bis zur ukrainischen Grenze, beträgt etwa 500 Kilometer. Das ist genauso weit weg wie der Balkan. Wenn du von Bratislava nach Süden fährst, bist du nach 500 Kilometern irgendwo vor Belgrad oder in Bosnien. Heutzutage beziehen Journalisten Informationen aus sozialen Netzwerken, führen Interviews online über verschiedene Apps, begeben sich aber nur selten ins Terrain. Ohne persönliche Erfahrung vor Ort hätte ich die meisten Dinge über die Ostslowakei nie erfahren. Ich habe beschlossen, dieses Land den Menschen, die darin leben, näher zu bringen. Es hat sich herausgestellt, dass es eine echte Herausforderung ist, die Slowakei den Slowaken näher zu bringen.Es hat sich herausgestellt, dass es eine echte Herausforderung ist, die Slowakei den Slowaken näher zu bringen.“

Statt also in Gebiete zu fahren, in denen gerade ein Krieg endete, kehrst du seit 2018 immer wieder in die Ostslowakei zurück.

Ja. Daraus entstand auch ein Buchprojekt. Als der Absynt-Verlag anfing, literarische Reportagen, insbesondere von hervorragenden polnischen Autoren herauszubringen, ist mir bewusst geworden, dass es kein Buch gibt, das sich im Stil einer Reportage mit der heutigen Slowakei befasst. Ich fragte mich ironisch, warum die Slowakei dafür bezahlen sollte, dass es hier keinen Krieg und auch keine ethnischen Auseinandersetzungen gibt. Denn im Osten des Landes passieren Dinge, von denen die Menschen keine Ahnung haben. Und so entstand das Buch Slon na Zemplíne (Der Elefant im Semplin), so eine Art Road Movie durch den Osten, aber es enthält neben aktuellen Reportagen und komplett neuen Texten auch eine Auswahl meiner Artikel über die Slowakei, die ich seit Ende der 80er Jahre für verschiedene, hauptsächlich tschechische Zeitschriften geschrieben habe.Sollten wir uns über die heutige Slowakei entsetzt sein?

Wir können und sollten entsetzt sein über das, was hier passiert ist. Wenn heute die Nationale slowakische Kriminalagentur NAKA zuschlägt, dann ist das für mich ein Versprechen, dass diese Dinge untersucht werden und dass man sie ändern kann. Eine große Hoffnungsträgerin ist für mich auch die jetzige Präsidentin. Zuzana Čaputová kommt selbst aus dem bürgerlichen Widerstand, und hat sich im Rechtsstreit um eine Mülldeponie als Anwältin auch gegen [den Mafioso, Anm. d. Red.] Marian Kočner gestellt. Heute schafft sie als Präsidentin aktiv ein Umfeld, das für die Wiederherstellung der Gerechtigkeit in der Slowakei förderlich ist.Andrej Bán (*1964) ist Fotograf und Reporter der slowakischen Tageszeitung Denník N. Seit 1987 arbeitet er für in- und ausländische Medien und widmet sich dabei vor allem Reportagen aus Krisenregionen, wie dem Kosovo, Israel, Georgien, Afghanistan, Pakistan, der Ukraine und aus Haiti. Bis Mai 2018 war er als Reporter für die Zeitschrift .týždeň tätig. Im Jahr 1999 gründete Andrej Bán während des Kosovokrieges die Hilfsorganisation Človek v ohrození (Mensch in Gefahr). Im Verlag Slovart erschienen seine Fotobände Iné Slovensko (Die andere Slowakei, 2006) und Kosovo (2008), 2016 kam das Fotoreportagebuch Na juh od raja (Südlich des Paradieses) heraus, das einen Querschnitt von Báns Arbeiten in 25 Ländern darstellt, die er seit 1991 bereist hat. Mit dem gleichen Einsatz, mit dem er das Leben in Kriegsgebieten dokumentiert, widmet er sich geduldig und ausdauernd auch dem Geschehen in der Slowakei. Das Reportagebuch Slon na Zemplíne (Der Elefant im Semplin, Absynt 2018) ist das Ergebnis von fast 30 Jahren Recherchen zwischen Čierna nad Tisou und Bratislava. Andrej Bán ist Co-Autor der Dokumentarfilme Tisove tiene (Tisos Schatten, Regie Dušan Trančík, 1996) und My zdes (Wir sind hier, Regie Jaro Vojtek, 2005). Er war Mitglied der Jury der Auszeichnung Czech Press Photo, leitete Fotoateliers in Bratislava und Poprad, hatte rund 50 Einzelaustellungen in der Slowakei und weltweit und erhielt zahlreiche Journalistenpreise. Das abendfüllende dokumentarische Filmporträt über Andrej Bán entstand in Regie von Jaro Vojtek und trägt den Titel Raj na zemi (Paradies auf Erden).

November 2020