Gibt es einen Sinn in all der Zerstörung? Diese Frage stellt sich in der Ukraine jeden Tag aufs Neue. Eine Antwort haben auch die 19 ukrainischen Künstlerinnen auf einer Residenz in Sachsen-Anhalt nicht gefunden. Aber die Erkenntnis, dass Kunst ein Akt der Selbstbehauptung ist in einer Welt, die sich täglich weiter auflöst.

An einem Tag nach einem erneuten schweren russischen Angriff treffe ich mich in Kyjiw mit den drei ukrainischen Künstlerinnen Dzvinka Pinchuk, Karina Synytsia und Maria Matiashova. 352 Drohnen, 11 ballistische Raketen und 5 Marschflugkörper hat Russland in die Region Kyjiw geschickt, vor allem die Hauptstadt selbst wurde schwer getroffen. Neun Menschen wurden getötet, über 30 haben schwere Verletzungen erlitten. Das ist nur einer von vielen solchen Tagen in Kyjiw in den letzten dreieinhalb Jahren.Dieser Krieg dauert schon lange, sehr lange. Dzvinka, Karina und Maria umarmen sich, ein kurzer Austausch über die Nacht. „Ich bin eigentlich davon aufgewacht, dass ich von den Mücken gebissen wurde“, sagt Karina. „Erst dann habe ich verstanden, dass wieder Raketen fliegen, und konnte nicht mehr schlafen.“ Wir sitzen in einem gemütlichen grünen Hof eines Cafés im Zentrum der Stadt. Für Juni ist der Abend etwas kühl, aber trotzdem ist es draußen noch angenehm. Auch hier surren immer wieder ein paar Mücken. Sonst ist es still.

Dzvinka, Karina und Maria haben vor einigen Monaten an einer Residenz der Martin Roth-Initiative in Zeitz (Sachsen-Anhalt) teilgenommen, zusammen mit 16 weiteren ukrainischen Künstlerinnen. Nach einem über mehrere Monate laufenden Online-Teil des Programms mit verschiedenen Sessions zu künstlerischer Theorie und Praxis, Self-Awareness und gegenseitigem Kennenlernen und Austausch, hatten sie sieben Tage, um sich an einem sicheren Ort, weit weg vom Krieg zu Hause, ihren Projekten zu widmen, Feedback voneinander zu bekommen und über ihre Erfahrungen zu reflektieren. Als Ergebnis dieser Zeit ist eine Publikation entstanden: Sinn nach Verlust (Meaning after loss) oder, wenn man es aus dem Ukrainischen wortwörtlich übersetzt: „Das Gefundene in dem, was man verloren hat“ (Віднайдене у втратах).

Die Künstlerinnen (von li. nach re.) Dzvinka Pinchuk, Karina Synytsia und Maria Matiashova beim Treffen mit Inga Pylypchuk (re.) in Kyjiw. | Foto: © Inga Pylypchuk

Der Krieg ist näher, als man denkt

Ob es tatsächlich irgendeinen Sinn in all dem Verlust gibt, bleibt eine offene Frage, die man sich jeden Tag hier in der Ukraine aufs Neue stellen muss. Maria Matiashova berichtet von einem Schaukelzustand: „Du verlierst den Sinn, das betrifft auch den Glauben an die Kunst im Krieg, und dann suchst du ihn wieder.“ Das Projekt, das sie in Zeitz kreiert hat, ist direkt mit der Erfahrung der Residenz verbunden.„Schon auf dem Weg vom Bahnhof fallen mir die OSB-Platten in den Fenstern der Häuser entlang der Straße ins Auge“, dokumentiert Maria in ihrem Projekt. Was eine Schutzmaßnahme für verlassene und baufällige Häuser ist, erinnert sie daran, wie in der Ukraine die Menschen ihre Fenster abdecken, wenn diese bei Angriffen beschädigt werden. Auch an anderen Stellen sieht die Stadt für Maria so aus, als wäre hier Krieg.

„Um 01:20 Uhr höre ich eine Explosion. Mein Körper erkennt sie schneller als mein Verstand: Der Klang hallt augenblicklich in meinem Bauch wider. Ich hoffe, dass nur etwas auf der Baustelle heruntergefallen ist. Aber warum ist es dann so laut und klingt so sehr nach Luftabwehr? Und warum nachts? Wer baut überhaupt nachts? Nachts werden Raketen abgefeuert und Drohnen gestartet. Warum gab es dann keinen Luftalarm?“ Mehr und mehr offenbart Marias Projekt, dass das Trauma des Krieges tief in ihrem Körper und in ihrem Bewusstsein sitzt.

Ihr Projekt mit dem Titel Was, wenn man uns verarscht?, das aus Text und Bildern besteht, bietet noch viele andere Interpretationsmöglichkeiten. Auf den ersten Blick erahnt man die Paranoia eines Verschwörungswahns, die sich in langen Sätzen ergießt, in Großbuchstaben herandrängend: WAS IST, WENN WIR BETROGEN WERDEN UND WIR IN EINER WELT LEBEN, IN DER KRIEG LÄNGST NORM IST, ABER WIR WISSEN NICHTS DAVON? Auf den zweiten Blick erkennt man Metaphern, die offenbaren, dass der Krieg viel näher ist, als man denkt. Die Unsicherheit, die Unruhe, die solch eine Erkenntnis mit sich bringt, findet in diesem Projekt eine gelungene Form.

Egal, welche Entscheidung: Man wird etwas verlieren

„Diese Idee ist aus unserem kollektiven Austausch während der Residenz entstanden, bei unseren gemeinsamen Spaziergängen. Es gibt den Ausdruck ‚Site-specific‘. Für mich ist dieses Projekt ‚Zeitz-specific‘“, sagt Maria und lacht. Auch andere Teilnehmerinnen haben die Explosion nachts gehört, auch anderen ist aufgefallen, wie verdächtig kaputt, verlassen und militarisiert Zeitz wirkt. Als Dzvinka mit ihrer Tochter in der Stadt spazieren war, hat sie gefragt: „Gab es hier auch einen Krieg?“Für Dzvinka selbst war das zuerst ein schwieriger Moment. Als Kriegsreporterin ist sie viel im Osten der Ukraine unterwegs. Sie hat gehofft, sich in Zeitz davon zu erholen. Als sie zum ersten Mal den Raum der Alten Nudelfabrik sah, in der die Residenz stattfand, war ihr erster Gedanke: „Was ist das bloß für eine Idee, Menschen aus der Ukraine in solche Ruinen zu bringen?“ Doch später verstand sie, dass diese Umgebung eigentlich gut war, um sich an eine andere Realität anzupassen.

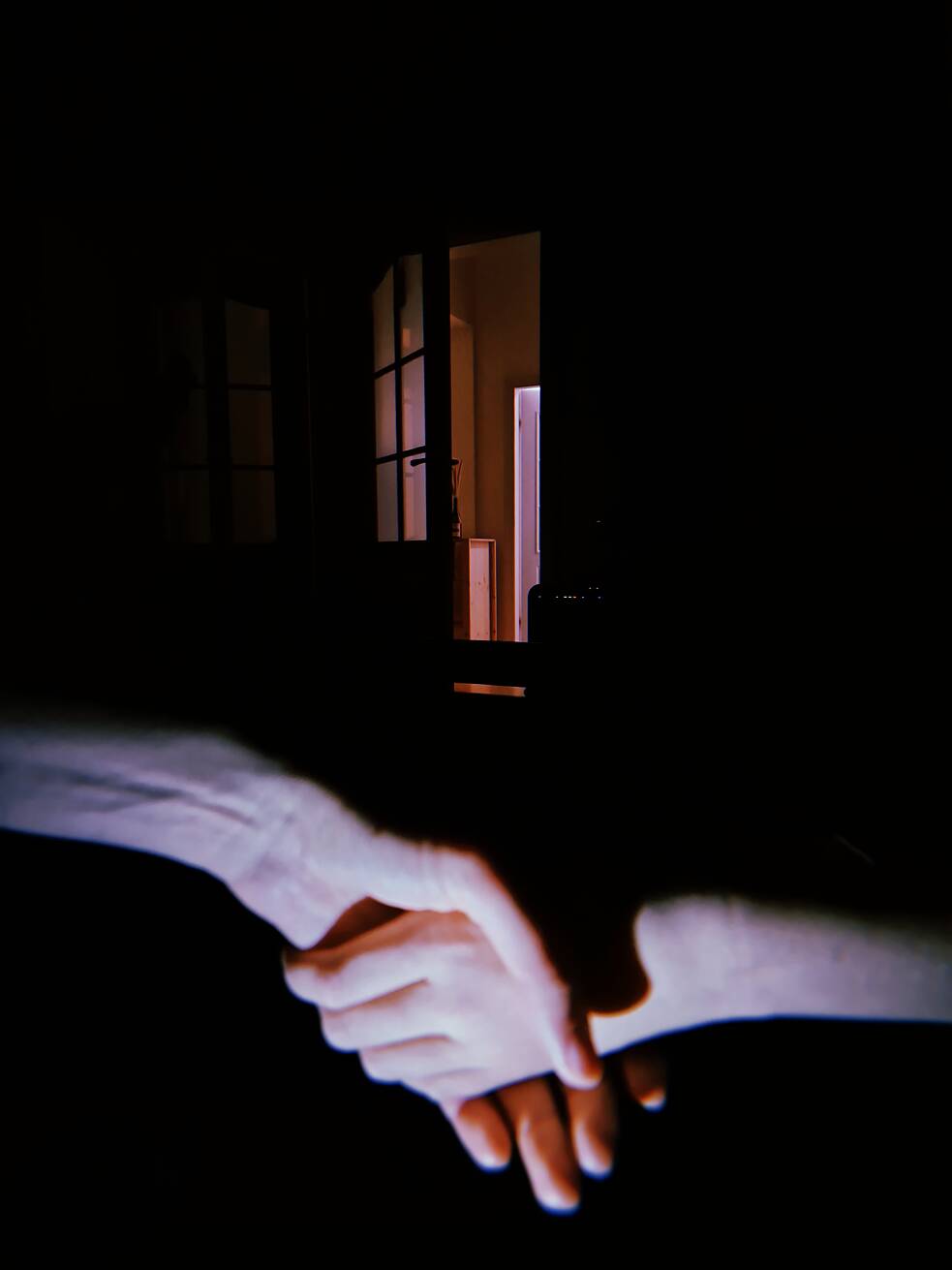

In Dzvinkas Projekt An einer Kreuzung in der Dunkelheit geht es um die Unmöglichkeit, als Mutter im Krieg richtige Entscheidungen zu treffen. Die Autorin beginnt mit einem Satz aus einem alten Märchen: „Wenn du diesen Weg nimmst, wirst du sterben, wenn du den zweiten nimmst, wirst du nicht zurückkehren, und wenn du den dritten nimmst, wird dich ein eiserner Wolf fressen.“ Egal, welche Entscheidung man trifft, wird man etwas verlieren. So auch im Krieg.

Im Februar 2022 fand sich Dzvinka vor der Wahl: Ausreisen, sich der Armee anschließen oder vom Krieg berichten. Sie hat die dritte Option gewählt, einen Mittelweg gewissermaßen. Doch bis heute ist sie sich nicht sicher, ob es nicht richtiger gewesen wäre, ihre Tochter aus dem Krieg zu holen, oder ob sie im Gegenteil nicht eher dort sein sollte, wo sich die Zukunft ihres Landes entscheidet: an der Front. Dzvinka berichtet von dem Gefühl, sich in ihrem journalistischen und künstlerischen Beruf immer nutzloser zu fühlen. Das sei auch unter ihren Kolleg*innen eine Tendenz: Immer öfter schaut man dann bei den Ausschreibungen der Armee nach.

Im visuellen Teil ihres Projekts, einer Fotoserie, fängt sie Mutter-Kind-Situationen in starkem Hell-Dunkel-Kontrast ein. Teils glimmen nur einzelne Bildfragmente: eine Hand, die schützend das Kind umschließt, ein Telefon, dessen Nummer mit Kugelschreiber auf die Haut gemalt ist. Diese Lichtinseln korrespondieren mit dunklen Flächen, als wolle der Krieg jederzeit durchbrechen. Die Bilder vermitteln die Zerrissenheit zwischen elterlicher Fürsorge und dem Wissen um die allgegenwärtige Gefahr.

Das Feministische der Residenz: Einfach ich sein

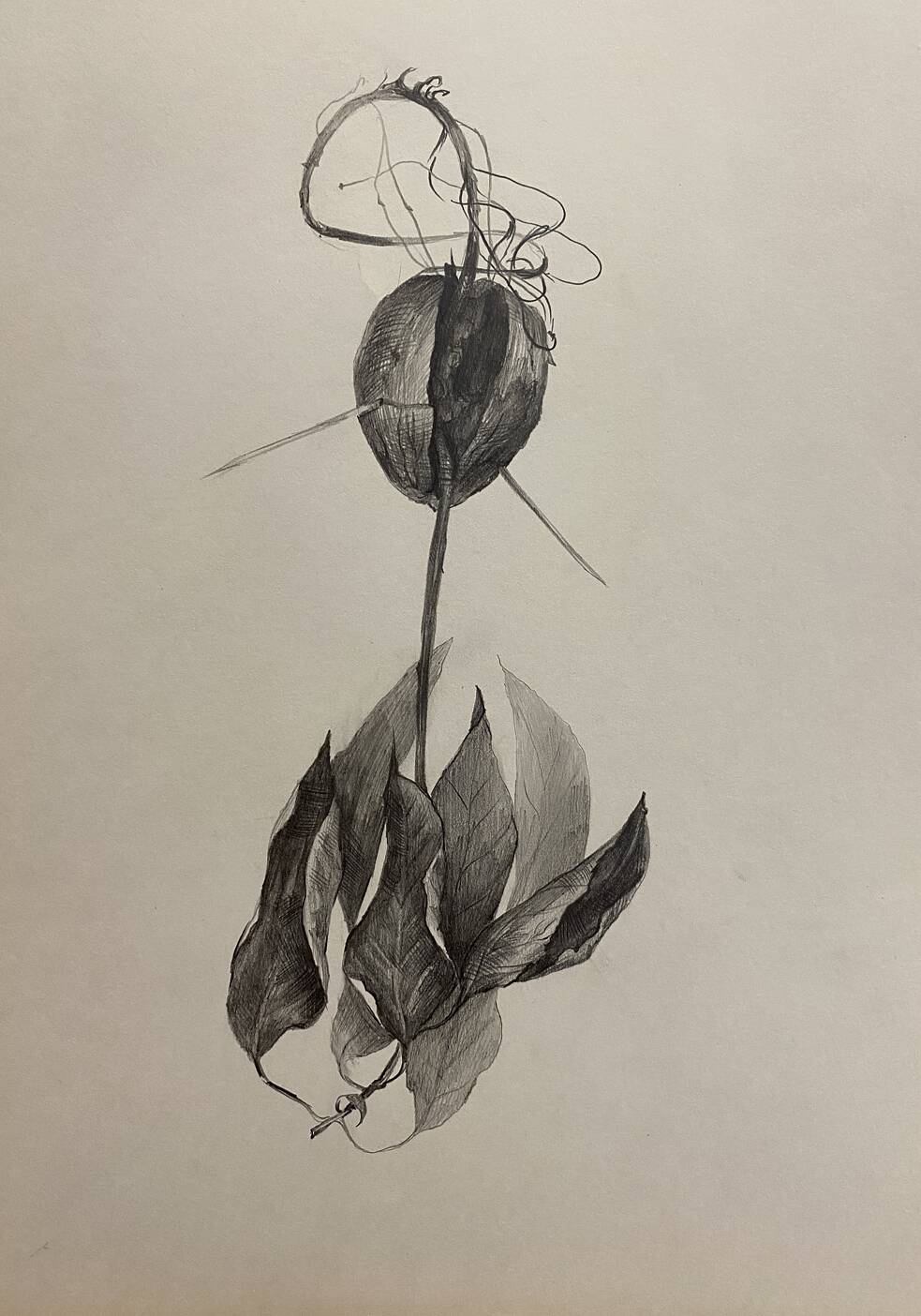

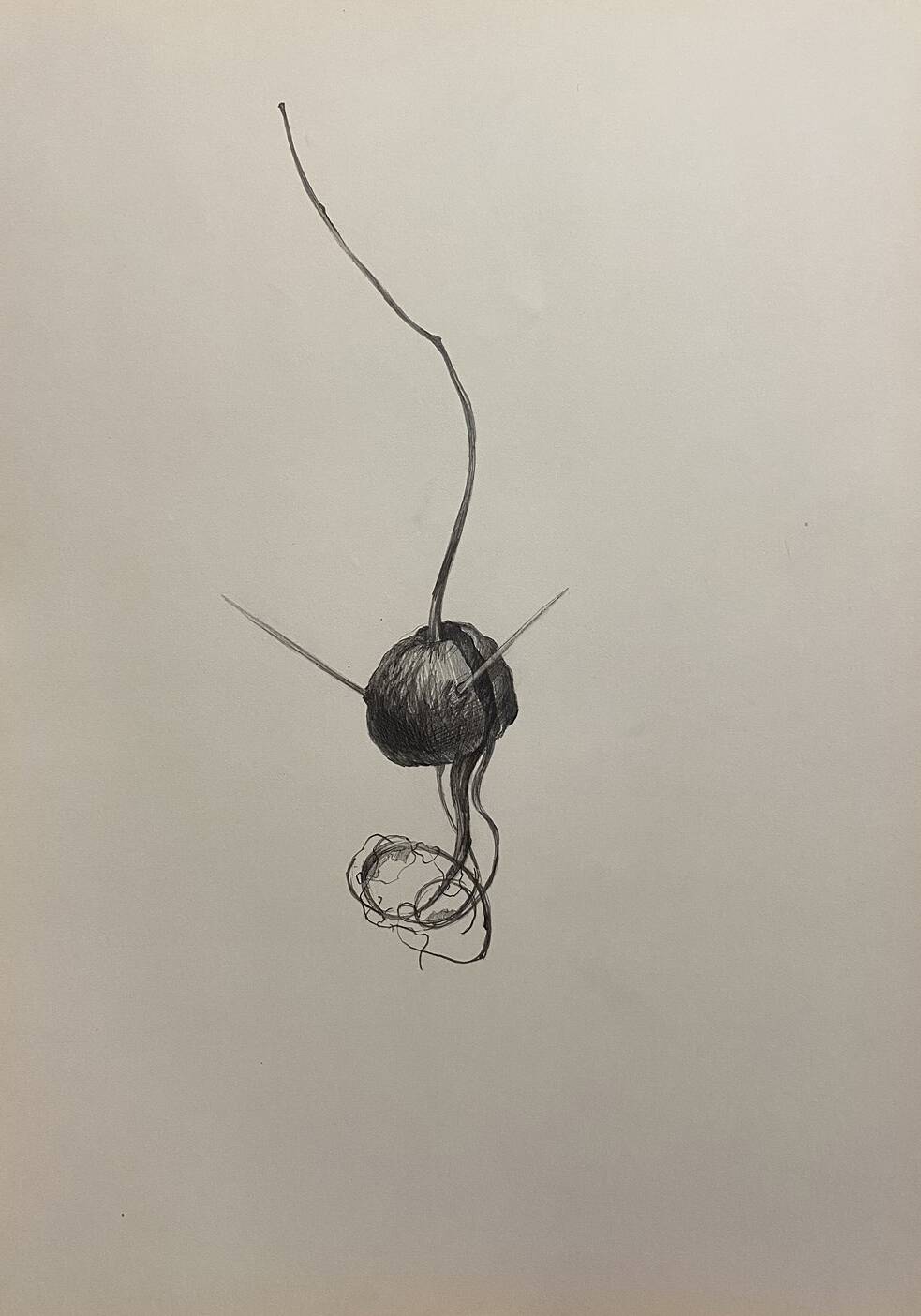

Mit Mutterschaft beschäftigt sich auch Karina Synytsia in ihrem Projekt Ich weiß, dass sie Angst vor meinen Pflanzen haben, aber ganz anders. Karina hatte in leerstehenden Wohnungen vertrocknete Zimmerpflanzen gesammelt. Sie sind Teil einer gemeinsamen Ausstellung mit Dariia Molokoiedova It’s Love, Darling geworden – einer Installation in einer Wohnung in Kyjiw. Karina schreibt im Text zum Projekt: „Ich wollte eine Ausstellung in einer fremden Wohnung machen, in einer vorübergehenden Unterkunft. Jetzt ist das Leben so – fast niemand hat eine eigene Wohnung, alle wohnen irgendwo zu Gast, teilen sich Zimmer, Betten, Schlüssel.“ Die verblühten Pflanzen stehen als Sinnbild für ein Leben, das angehalten wurde, als Metapher der Unfruchtbarkeit. Doch Karinas Zeichnungen dieser Pflanzen, erwecken den Eindruck, als könne das Leben in ihnen irgendwie doch weitergehen.Dieser Widerspruch an sich, merkt Karina an, ist auch in der ukrainischen Kunstszene sehr sichtbar. Auf der einen Seite sei es wahnsinnig schwer, irgendetwas zu erschaffen, auf der anderen beobachten wir eine Blütezeit der ukrainischen Kultur. Künstler*innen arbeiten viel und schnell, es ist fast ein Überarbeiten, so Karina.

„Vielleicht gibt es eine rettende Vitalität in diesem Prozess“, sagt Maria. „Natürlich verstehst du, dass die Kunst den Krieg nicht stoppen kann, aber solange du produktiv bleibst, ist es, als würdest du die Destruktion überwinden, die der Krieg mitbringt. Das hilft dir selbst, dich wieder zu sammeln.“

Karina findet in der Kunst selbst ihre Inspirationsquelle. „Im letzten Monat war ich schon ein paar Mal bei Ausstellungen und Filmvorführungen, bei denen mich der Gedanke durchdrang: Ich will leben, nur um das sehen und erleben zu können.“ Auch der Zustand, wenn ich male und für drei Stunden in eine komplett andere Realität abtauchen kann, gibt mir Kraft.“

Besonders inspirierend fand Maria in Zeitz, andere Künstlerinnen zu beobachten, die an ihren Projekten arbeiten. „Das half mir, mich daran zu erinnern, wie es ist, etwas schaffen zu wollen und zu mir selbst zurückzukehren.“

Dzvinka, Karina und Maria berichten von einer unterstützenden Atmosphäre während der Residenz. „Ich habe gemerkt, dass ich einfach ich sein darf, und dass es auch ok ist, nicht an allen Aktivitäten am Abend teilzunehmen, ich bin trotzdem willkommen,“ sagt Dzvinka. Maria fügt hinzu: „In dieser Community, die so unterschiedliche Frauen versammelt hat, war das Entscheidende, dass die Facilitatorinnen eine Atmosphäre der Kooperation und nicht der Konkurrenz geschaffen haben. Und wenn man sich akzeptiert und wertgeschätzt fühlt, dann kann man sich entspannen. Das war das eigentlich Feministische für mich an dieser Residenz und weniger die Tatsache, dass wir alle Frauen waren.“

Morgen, Übermorgen, Später

Die Werke der 19 Künstlerinnen, die in dieser Publikation Sinn nach Verlust versammelt sind, zeichnen ein beeindruckend vielfältiges Bild (weiblicher) Erfahrungen im russischen Krieg gegen die Ukraine. Jede von ihnen hat ihren eigenen Weg gefunden, das Erlebte in eine künstlerische Sprache zu übersetzen – sei es durch Zeichnung, Collage, Essay oder Fotografie.Dasha Podoltseva verarbeitet in ihren Zeichnungen die Bilder ihrer Kriegsalbträume: Häuser, deren Konturen zerfließen, flüchtige Silhouetten. „Krabben strömen aus meinen Händen“ oder „Ein großes menschliches Herz, das mit einem Fleischklopfer bearbeitet wird“, lauten die Kurzbeschreibungen. Ihre Werke bewegen sich zwischen Traum und Trauma und bewahren die beklemmende Atmosphäre des Albtraums, ohne auf platte Schockeffekte zu setzen.

Ola Yeriemieieva entwirft friedliche Lichtungen, in denen weibliche Figuren unbeschwert ruhen – ein Bild bedingungsloser Solidarität fern von Bedrohung. Olena Kurzel dagegen erschafft dunkle Mythenwelten, in denen Fabelwesen an die Stelle der Menschen treten, Wesen, die den Krieg überlebt und hinter sich gelassen haben. Beide suchen auf ihre Weise nach utopischen Gegenbildern zum Kriegsalltag.

Gruppenbild der Künstlerinnen | Foto: © Oksana Briukhovetska

Besonders eindrücklich wird die Suche nach feministischer Solidarität dort, wo Kunst zum Raum des Dialogs wird: Zlata Veresnyak lässt belgische Schauspielerinnen die Erfahrungen ukrainischer Frauen aufsagen, Identitäten wechseln und Empathie erproben. Julia Danylevska öffnet in Gesprächen mit neurodiversen Mitkünstlerinnen oder solchen mit psychischen Erkrankungen den Blick für unsichtbare Barrieren, die im Kunstbetrieb bestehen. Die beiden Projekte zeigen, dass Solidarität nicht nur im gemeinsamen Erleben entsteht, sondern dort, wo man sich dem anderen aktiv zuwendet und neue Formen des Miteinanders wagt.

Publikationsergebnis der künstlerischen Arbeit während der Residenz in Zeitz. | Foto: © Martin Roth Initiative

Während ich zur U-Bahn Lukyanivska laufe, deren Umgebung deutlich von den Spuren russischer Raketen gekennzeichnet ist, hallt dieser Satz noch in meinem Kopf. Morgen, Übermorgen, Später. Was ich für diesen Moment weiß: Ich fühle mich nach diesem Gespräch viel besser als an dem Morgen nach dem Angriff. Feministische solidarische Räume geben auch mir Kraft. Und ob heute Nacht oder morgen wieder ein Angriff kommt, das weiß ich noch nicht.

Die Martin Roth-Initiative, ein Gemeinschaftsprojekt des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa) und des Goethe-Instituts, ist ein 2018 gegründetes und vollständig vom Auswärtigen Amt finanziertes Schutzprogramm für gefährdete Künstler*innen und Kulturtätige. Im Rahmen eines Sonderprojekts zur Feministischen Außenpolitik setzte die MRI 2024/2025 eine sechsmonatige hybride Residenz zur Stärkung ukrainischer Künstlerinnen in der Ukraine auf. >>> Weitere Infos: Residency for Ukrainian Feminist Women Artists

Die Veröffentlichung dieses Artikels ist Teil von PERSPECTIVES – dem neuen Label für unabhängigen, konstruktiven, multiperspektivischen Journalismus. JÁDU setzt dieses von der EU co-finanzierte Projekt mit sechs weiteren Redaktionen aus Mittelosteuropa unter Federführung des Goethe-Instituts um. >>> Mehr über PERSPECTIVES

Juli 2025