Die Tür einer Wohnung in der Wohnsiedlung Nad Jazerom in Košice öffnet sich, das Vartovanie beginnt – ein Art rituelle Totenwache, bei dem der Verstorbene bis zur Beerdigung erinnert und begleitet wird. Diese Zeit an der Grenze zwischen zwei Welten umrahmt die Erinnerungen des urbanen Topographen Maroš Juhás an seinen Großvater und dessen Welt – die alte Welt der Roma von Košice, die ihn geprägt hat und die bis heute in der Sprache und dem Charakter der Stadt Košice spürbar ist.

15. Januar 2022

Ich bin schon in Schwarz gekleidet und sitze im Taxi nach Jazero. Vorhin hat meine Mutter angerufen, mein Opa ist gestorben. Ich schaue aus dem Fenster und atme tief. Das Vartovanie, eine rituelle Totenwache, die vom Tod eines Menschen bis zu dessen Beerdigung andauert, beginnt. Ich ahne schon, dass dieser Verlust vielschichtig sein wird. Schicht für Schicht werde ich ihn abtragen, und jedes Mal, wenn ich glaube, schon mittendrin zu sein, werde ich feststellen, dass es da noch eine weitere Schicht gibt. Die Tür zur Wohnung öffnet sich, die Spiegel sind bereits verhangen und die Familie ist beisammen. Oft werde ich nicht mehr hierherkommen, doch das weiß ich in diesem Moment noch nicht. Mir ist nicht einmal bewusst, dass ich gerade den direkten Kontakt zu jener Welt verliere, die mich geprägt hat. Ich weiß nur, dass ich die Pflicht habe, morgen früh aufzustehen und zum Friedhof zu gehen und das zu erledigen, was ich ihm versprochen hatte.In jenem Moment, als seine Schwiegermutter mich zum ersten Mal hochhob und muršóro (kleiner Junge) rief, war sie schon Witwe und lebte allein in dieser großen Wohnung. Außer ihrer Einsamkeit spürte man hier immer noch all die Menschen, die durch ihr Leben gegangen waren. Die Schubladen hielten viele Artefakte für mich bereit, mit denen ich das Mosaik ihrer Geschichte zusammensetzte. Genau das war und ist noch immer eine andauernde Faszination für mich. Die Welt kennenzulernen, in die ich hineingeboren wurde und zu erfahren, wie sie vor meiner Geburt war. Die beste Tür dazu waren die Geschichten meiner Urgroßmutter Rozália und meines Opas Fero.

Als Kind verbrachte ich hier viel Zeit. Das gelbe Linoleum und das Ticken der Küchenuhr. Das gelegentliche Summen des Kühlschranks und das ferne Rumpeln der Straßenbahn. Die Couch mit dem lebendigen Spitzenmuster, hervorgerufen durch den Schatten der Birke vor dem Fenster. Die schneeweiße Bettwäsche, in die ich mich hineinlegte. Dies war der Rahmen, durch den ich in ihr Leben trat. Der Raum, um Fragen zu stellen.

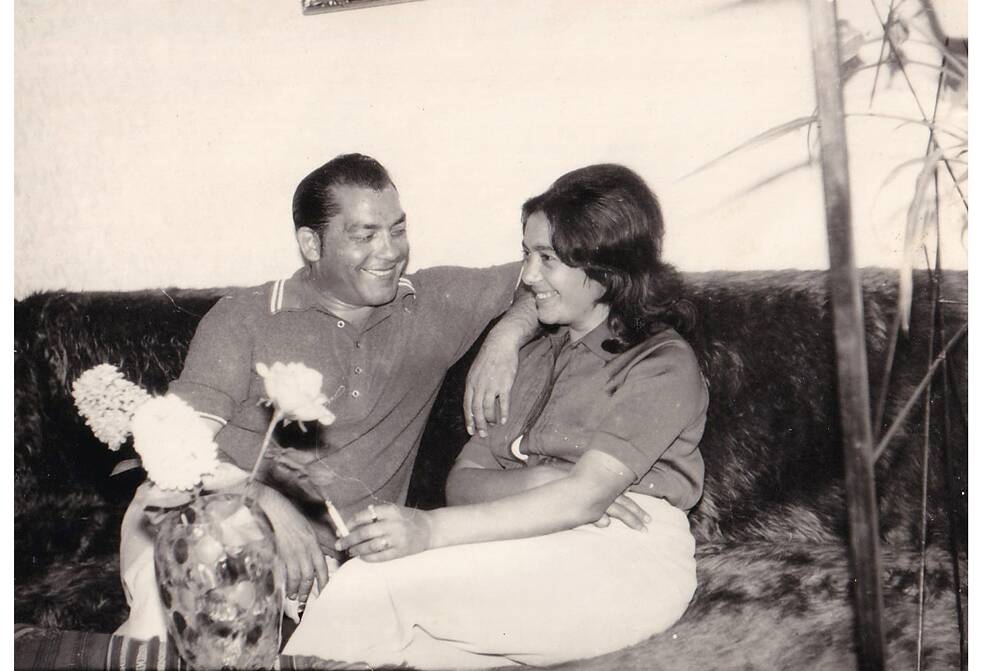

Junges Paar. Opa Fero mit meiner Oma Eva | Foto: © Familienarchiv

Die alte Welt der Roma von Košice

Rozálias Vater hieß Silvester. Er soll aus Čadca nach Košice gekommen sein. In ihren Erzählungen erschien er mir stets als würdevoller und angesehener Mann. Für seine Zeit und seine Herkunft im Grunde unglaublich fortschrittlich. Seine Frau fand er in Tábor, in einem Viertel am Stadtrand von Košice, wo damals die Košicer Roma lebten. Sie soll regelmäßig und sehr glücklich zu ihm durchgebrannt sein, obwohl er sie dann in das Haus der Familie mit Bauernhof in einem Vorort einquartierte. Besonders an ihm war für mich auch, dass ihm sogar im Hotel Schalkház, wo sich die lokale Elite traf, die Türen offenstanden. Er soll Unternehmergeist gehabt haben und war Schmied.Die Schule spielte in Urgroßmutter Rozálias Erzählungen keine große Rolle. Nur, dass sie nicht in Hefte schrieben, sondern auf kleine Tafeln. Dass sie dort körperlich bestraft wurden und dass man aus der Schule, anders als bei meiner, einfach weglaufen konnte. Ich fragte sie viel zum Krieg. Den konnte ich mir hier nicht vorstellen. Ich hatte Kampfszenen wie im Film erwartet, bekam aber nur Bilder beschrieben, die ich nicht ganz verstand. Um von den Pfeilkreuzlern in Ruhe gelassen zu werden, markierten sie ihr eigenes Haus als Tuberkulose-Brennpunkt. Es half nicht. Die Pfeilkreuzler [Ungarische faschistische Partei von 1935 bis 1945, Anm. d. Red.] sollen dann trotzdem gekommen sein und ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester Ilona etwas angetan haben. Ich habe nie ganz verstanden, wie sie dem Transport entkommen konnten. Ich habe nur die Szene vor Augen, wie Rozália mit abgeschnittenem Haar beschämt nach Hause rannte. Erst heute vermute ich, dass sie wahrscheinlich im Rahmen der damaligen „Hygienemaßnahmen“ alle gefasst und kahlgeschoren wurden. Silvester musste sich außerhalb der Stadt verstecken, und die Türen zum Schalkház standen ihm nun nicht mehr offen.

Perfekt gestärkte Bettdecken

Urgroßmutter Rozálias Mann kam nach dem Krieg aus einem nahegelegenen Dorf nach Košice. Aus Janovík. Das Gravitationsfeld von Košice begann sich zu verdichten. Der Ort, an dem sie sich dank dessen begegnet waren, soll eine Art Brunnen gewesen sein. Die Transzendenz der Wohnung meiner Urgroßmutter lag für mich auch darin, dass mir ihr Ehemann, obwohl ich ihn auf dieser Welt nur knapp verpasst hatte, dort immer noch gegenwärtig und greifbar erschien. Meine Urgroßmutter strahlte die Energie einer Frau aus, die auf ihren Schultern viel getragen hatte, oft allein. Ihre ersten Zwillinge starben und ihr Bruder auch. Obwohl sie sich liebten, war ihr Mann kein Maßstab für Treue. Sie nahm die Wege, welche das Leben sie lehrte und sie auch herausforderte, mit stiller Demut an. Sie akzeptierte sie mit Geduld, mit der perfekten Sauberkeit ihres Zuhauses, mit ihrem eigenen Aussehen und ihren Äußerungen. In dem melodischen Slowakisch und Ungarisch, mit dem sie die Leute auf der Straße ansprach. Sie folgte ihrem Vater in den Fußstapfen der Würde. Sie zog viele Kinder groß, nicht nur ihre eigenen.Ihre Tür stand immer offen und jeder bekam etwas zu essen. Darin lag ihr Edelmut, nicht in ihrem Beruf. Sie brachte Geld von ihrer alltäglichen Arbeit nach Hause. Von der Vorbereitung neuer Wohnungen zur Übergabe und vom Putzen sozialistischer Büros. Ich muss heute noch staunen über die Erkenntnis, welch großen Einfluss ein scheinbar einfacher Mensch haben kann. In ihrer letzten Lebensphase gelang es ihr, mir die Ebenen meiner lebenslangen Interessen abzustecken. Das hallt nach und spiegelt sich in jedem von uns, der sich als Kind in ihre frischen, perfekt gestärkten, perfekt gebügelten, perfekt schneeweißen Bettdecken gelegt hat. Hier im Bett hatte sie mir von sich und von uns erzählt. Unter dem Kopfkissen spielte ein winziges Transistorradio, während sie mich unermüdlich krabbelte und mich damit in Trance versetzte.

Jolana. Die Schwester meines Uropas Emil im Dienst als Schaffnerin im öffentlichen Nahverkehr | Foto: © Familienarchiv

Verschiedene Überlebensstrategien

Wenn ich an sie zurückdenke, scheint es mir, als hätten alle eine unbewusste Strategie gehabt, mit ihrer Herkunft umzugehen. Ich vermute, dass ihr Umfeld ihnen das Gefühl gab, anders zu sein, und dass dies ihr Leben nicht einfacher machte. Ich erinnere mich oft an eine Geschichte, die in der Familie als lustiger Vorfall erzählt wurde. Omas Schwester Ružena wurde beim Baden in Milch erwischt. Sie wollte nicht dunkelhäutig sein. Wenn ich heute daran denke, tut es mir leid. Ich kann mir nicht vorstellen, was den Versuch, sein eigenes Wesen abzuwaschen, anders motiviert haben könnte als ein verletzendes Wort, ein Blick oder sogar eine Berührung.Obwohl meine Großeltern beiderseits nur durch eine Reihe von Wänden getrennt waren, obwohl die Sonne im gleichen Winkel in ihre Fenster, in identische Wohnungen und auf den gleichen Hautton fiel, waren sie unterschiedliche Menschen. Opa Feros Eltern versuchten wahrscheinlich, durch einen seltsamen Ehrgeiz zu bestehen, der sich mit Druck auf die Bildung ihrer Söhne manifestierte und in der Weigerung, eine Braut zu akzeptieren. Nicht, dass eine noblere Herkunft sie dazu berechtigt hätte. Sie hatten auch noch ganz frische Erinnerungen an Verfolgung, an Armut und an das Konzentrationslager in Komárno. Oma war ihnen für Opa einfach nicht genug. Sie waren nie liebevoll und nahmen die Kinder ihrer Söhne nie wirklich in die Arme. In peinlichen Momenten verwechselten sie die Namen ihrer Enkel und Urenkel. Am häufigsten sah ich sie wahrscheinlich vom Balkon aus. Schwerfällig gingen sie unten entlang. Selten hoben sie den Kopf um zu grüßen.

Opa Fero

Ihr Sohn war in dieser Hinsicht genau das Gegenteil. Ein kleiner Mann mit einem dicken Bauch, sehr fair, fürsorglich und freundlich. Er war da für seine Kinder und Enkel und engagierte sich in ihrem Leben. Ich hatte kein Interesse an Mathematik, er aber schon. Er hielt mir nach seiner Arbeit die Tür auf und saß bis zum Abend mit mir über den Hausaufgaben. Er prahlte mir gegenüber gern damit, wie erfolgreich er am Gymnasium vor allem schwierige Matheaufgaben gelöst hatte. In seinen akademischen Erfolgen fand er eine Genugtuung, welche die Grundlage für seine gesamte spätere Existenz schuf. Die wahre Befriedigung fand er besonders im Lösen von Problemen. Von Problemen im Beruf und im Leben. Von Problemen von Menschen, die ihm wichtig waren. Er schloss sein Studium der Metallurgie ab, verließ die Universität und fuhr sofort mit dem Bus zum Eisenwerk. Das Werk verließ er erst, als es Zeit war in Rente zu gehen.Mein Vater war in meiner Kindheit eine entfernte Person. Übers Leben lehrte er mich vor allem durch seine Abwesenheit. Opa sprang ein, so gut er konnte. Doch er legte die Messlatte für mich hoch. Bildung musste Priorität haben. Meine Lebensorientierung verfolgte er mit seinem unerschütterlichen Vertrauen. Wenn ich stürzte, fing er mich auf. Nach meiner ersten unglücklichen Liebe nahm er mich mit in eine Kneipe in Jazero. „Bringt dem Jungen eine Schachtel Marlboro, einen kleinen Schnaps und ein Bier.“ Er wollte bei mir keine Amnesie auslösen. Es war die Einleitung zu einem vertraulichen Gespräch über Liebe, über Schmerz und Enttäuschung, über das, was mich noch erwartet und was nicht vorübergehen wird. Er erinnerte mich daran, wie wertvoll ich bin und vertraute mir Dinge an, die er niemandem sonst erzählte. In Jazero hatte ich auch meinen ersten Autounfall. Da tauchte er plötzlich am Straßenrand auf, seine kleine Gestalt lief durch den dichten Verkehr, kam auf das rauchende Auto zu. Er trug eine Plastiktüte, darin eine Banane, eine kleine Flasche Mineralwasser und die Versicherung, dass nichts passiert sei.

Unten vor dem Wohnblock

Ich kenne zwei weiße Jungs in meinem Alter. Schläger und Raufbolde aus der Wohnsiedlung. Mit ihren Romani-Kenntnissen können sie mich jederzeit in die Tasche stecken. Wir leben zwar heute völlig unterschiedliche Leben und an unterschiedlichen Orten. Doch zwischen uns herrscht eine gewisse stille Vertrautheit, weshalb wir uns immer noch gerne begegnen. Seit ihrer Kindheit saßen sie unten vor den Wohnblöcken und spuckten gemeinsam mit den Roma Sonnenblumenkerne auf die Treppenstufen.

Familienbegegnung in der Irkutská-Straße. Ganz links Peter, der Bruder meines Opas, der Kleine ist der jüngste Bruder Miro. | Foto: © Familienarchiv

In Wirklichkeit war der kulturelle Austausch jedoch ganz klar nicht nur einseitig. Man höre sich nur in Košice den Slang der Einheimischen von an. Eine Sprache, die von Roma-Wörtern durchwachsen ist und auch die Essenz der Roma-Mentalität in sich trägt. Ein Kompromiss, der Offenheit und offene Fenster mit sich brachte, aus denen neben Csárdás und Halgató auch Kool & the Gang oder Delegation klangen. Umso seltsamer ist es, dass in meiner Familie bald niemand mehr diese Sprache sprechen wird. Meine Großmutter und mein Großvater haben es in zwei Generationen geschafft, Romani auf eine Chiffre zu reduzieren, auf die sie meist nur zugriffen, wenn ich etwas nicht verstehen sollte.

Ich habe meine Mutter wahrscheinlich noch nie in meinem Leben Romani sprechen hören. Dabei versteht sie es. Oma hat mich ein paar Mal gestichelt. „Wie viele Sprachen du kennst, so viel Mal bist du ein Mensch.“ Doch ich holte sie schnell in die Realität zurück und sagte, dass ich wegen ihnen kein Romani sprechen kann. Meine Großeltern resignierten. Sie sahen wahrscheinlich keinen großen Sinn darin, diese Sprache weiterzugeben. Ich verstehe und genieße die Sprache nur in der Roma-Musik. Gerade durch sie wird eine gewisse Sensibilität und Fähigkeit vermittelt, sich zu vergnügen. Als Kind vergötterte ich immer die sommerlichen Heimfahrten vom Angeln, über die staubigen Straßen, über die weite Ebene hinter der Stadt. Opa hatte immer eine mit einem Marker beschriebene Kassette oder eine CD im Auto, von der die Roma-Musik lautstark um uns herum und durch die offenen Fenster über die Felder schallte. Kalyi Jag, Parno Graszt, Bódi Guszti oder Mary Nótár. Geigen, Klarinetten, Synthesizer, Bässe und typische Roma-Stimmen. So, wie mein Großvater bei dieser Musik lächelnd die Hände hob, gingen auch bei mir und bei meinen Cousins die Hände nach oben. Mein kleiner Bruder ist dieser Essenz gegenüber immer noch etwas taub, doch ich hoffe, dass sich das noch ändern wird.

Pandemie, soziale Distanzierung

Hinter dem Wohnblock meiner Großeltern standen zwei Bänke einander gegenüber. Es muss schon während der Pandemie gewesen sein, denn mein Großvater saß auf der einen und ich auf der anderen. Hier hatten wir unsere erste ernsthafte Meinungsverschiedenheit. Es war das erste Symptom und zugleich schon ein Alarmsignal, wie seltsam sich die Welt zu verändern begonnen hatte. Ich trug danach noch lange Frustration und Bitterkeit in mir herum. Großvater hatte mir im Laufe meines Lebens viele Bücher gekauft und wusste immer, welche ich wollte. Besonders die über Geschichte mochte ich. Wir hatten es gar nicht wahrgenommen, doch mit zunehmendem Wissen distanzierten wir uns in unseren Weltanschauungen voneinander. Hier, auf diesen Bänken, stellten wir dann fest, in welchem Ausmaß dies geschehen war. Ich kannte den Molotow-Ribbentrop-Pakt, die Gulags, den Holodomor und den russischen Imperialismus. Doch ich kannte noch nicht den Abstand, der es mir ermöglicht hätte, aus dieser Situation herauszukommen, ohne unsere Beziehung zu vergiften.Opa war nicht in der Kommunistischen Partei. Doch nach seiner Pensionierung vermisste er Arbeit und Nützlichkeit sehr. Er blickte sich um und war frustriert. Sein ganzes Leben lang war er auf der Welle der Industrialisierung und Urbanisierung geritten, die einen sichtbaren Fortschritt hinterlassen hatte. Ich glaube, er war überrascht, als er entdeckte, dass auch er und seine Welt einem endlosen Schwanken zwischen Aufstieg und Untergang unterworfen waren. Nach der Samtenen Revolution schlug er sich nicht schlecht durch. Er war ein geschätzter Experte, wurde sogar in die USA geschickt, um die Reparatur von Stahlwerken zu leiten. Für seine Arbeit erhielt er vom Wirtschaftsminister die höchste Auszeichnung des Ministeriums. Opa lebte nach einem gewissen Kodex der Ehrlichkeit und Mäßigung. Er erzählte mir mehr als einmal, wie gebrochen er nach der Samtenen Revolution war. Konfrontiert mit Manipulationen der neuen Art: „Unterschreib das, und du kannst für dich und deine Kinder Häuser bauen.“ Er unterschrieb nicht und war sehr stolz darauf. In diesen Momenten versuchte Oma erfolglos einen stillen Vorwurf in ihren Augen zu verbergen, den ich immer gelesen hatte als „Und was hast du nun davon?“.

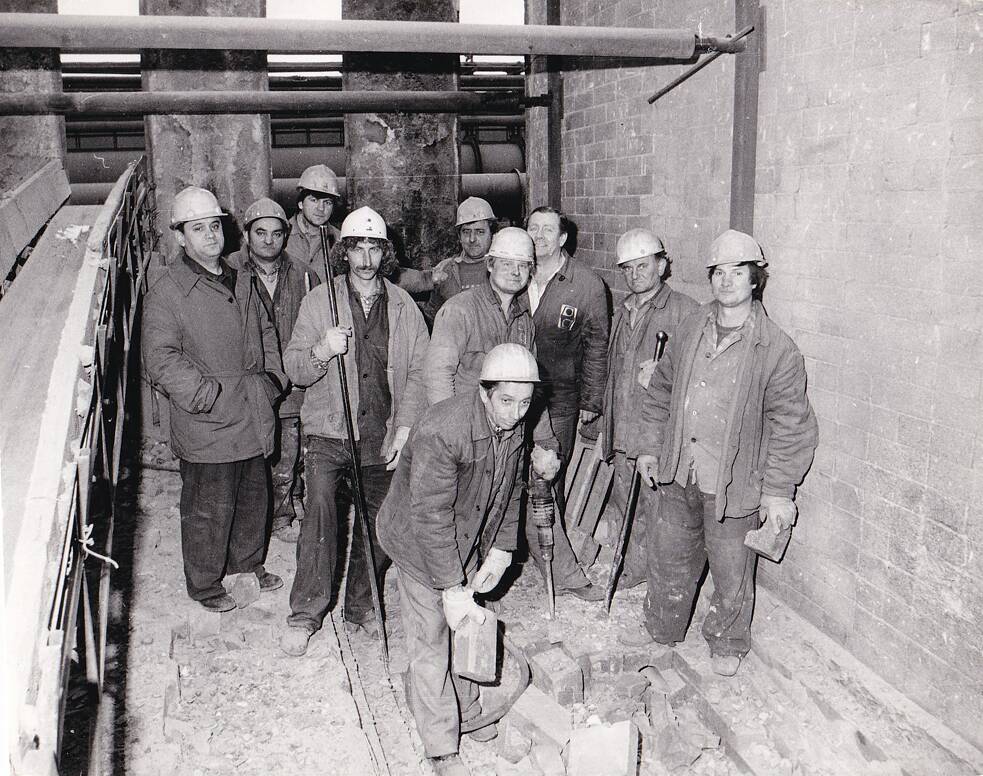

Der Kerl, der da hinter dem Transparent hervorlugt, ist Opa Fero. „Die Aufgabe der Schule. Entwicklung von Wissenschaft, Bildung und Kultur“ | Foto: © Rodinný archív

24. Februar 2022

Ich hatte schon wochenlang den Krieg in der Ukraine erwartet. Gleich am ersten Tag stand ich dann an der Grenze um zu helfen, wo ich konnte. Mit einer seltsamen Ahnung blickte ich in die Dunkelheit auf der anderen Seite. Überraschenderweise kam aus ihr die Liebe. Lera aus Cherson. Es tut mir leid, dass sie durch den Krieg von ihren Großeltern isoliert ist und sie alle es nicht anderes erleben können. Es tut mir leid, dass ihr Zuhause zerstört und verlassen ist. Ich wollte ihr Zeit geben, das zu verarbeiten. Ein Jahr lang lebten wir in Kyjiw, denn ich wusste sowieso noch nicht, was ich nach dem Studium mit mir anfangen sollte. Wir stiegen in den Nachtzug ein und wachten morgens in Mykolajiw auf. Hier holte uns ein Bekannter ihrer Familie in einem alten schwarzen Mercedes mit noch schwärzeren Fensterscheiben ab. Die leere Autobahn nach Cherson führte schnurgerade durch die Steppe. Hier und da stieg Rauch auf. An der Tankstelle war nur das Militär. Die Soldaten tranken Kaffee vor dem Einsatz. Nach unserer Ankunft saßen wir mit ihren Verwandten zusammen, als ob wir uns schon das ganze Leben lang kennen würden. Während wir anstießen, dröhnten die Geschütze wie ein Gewitter in der Ferne. Auch hier zündete ich mir auf dem Balkon des Wohnblocks eine Zigarette an und blickte auf einen Teil der Welt, den die Gerechtigkeit noch nicht erreicht hat. Leras Großvater lässt mir immer wieder ausrichten, dass der Aschenbecher auf dem Balkon dort weiter auf mich wartet.Vartovanie

Vartovanie ist ein Ritual, das die Kultur der Roma so besonders macht. Es findet zwischen Tod und Beerdigung in einer ganz eigenartigen Zeitlosigkeit statt, an der Schnittstelle zweier Welten. Familie und Bekannte geben sich ununterbrochen die Türklinke in die Hand. Die Wohnung von Verstorbenen bleibt nicht leer. Schmerz, Erinnerungen, Essen und Alkohol werden geteilt. Wir hängen die Spiegel zu, weil wir spüren und wissen, dass er oder sie noch unter uns ist. So wie wir uns an die Abwesenheit gewöhnen, gewöhnen sich auch die Abwesenden an ihre neue Gestalt. Wir wollen nicht, dass sie erschrecken, wenn sie sich nun im Spiegel sehen. Wir hoffen auf einen reibungslosen und problemlosen Übergang. Und in der hintersten Ecke unserer Seele wenigstens noch auf eine letzte Umarmung, einen Traum oder ein Zeichen. Nach dem Vartovanie in Jazero wollte meine Großmutter nicht in der Wohnung bleiben. Die Vorstellung, an einem Ort zu leben, von dem schon so viele geliebte Menschen gegangen sind, erschien ihr unerträglich. Ich schloss die Tür dort zum letzten Mal im starken Bewusstsein eines wichtigen Endes. Anfangs hielt ich diesen Verlust für unheilbar. Heute, nachdem ich so viele seiner Schichten freigelegt habe, finde ich eine überraschende Wendung. In Zentrum dieses Verlusts liegt nicht die Leere, sondern die Quelle meines Seins.Die Veröffentlichung dieses Artikels ist Teil von PERSPECTIVES – dem neuen Label für unabhängigen, konstruktiven, multiperspektivischen Journalismus. JÁDU setzt dieses von der EU co-finanzierte Projekt mit sechs weiteren Redaktionen aus Mittelosteuropa unter Federführung des Goethe-Instituts um. >>> Mehr über PERSPECTIVES

Oktober 2025