قناة السويس: بالنسبة لمعظم الناس، رمز للتجارة العالمية؛ وبالنسبة لبيشوي كامل طلعت، مكان الذكريات العميقة والتكوينية. يشاركنا بيشوي رحلته من طفل ينظر بدهشة إلى الرافعات الشاهقة في ميناء بورسعيد إلى عامل أصبح جزءًا من مجتمع الميناء المترابط. وفي وسط الألوان النابضة بالحياة للسفن وإيقاع المياه الهادئ، وجد شعورًا بالوطن يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد العمل. انضم إلى بيشوي وهو يروي مساره عبر عالم الميناء والخيارات القوية التي تعيده دائمًا إلى حبه الأول - ميناء بورسعيد.

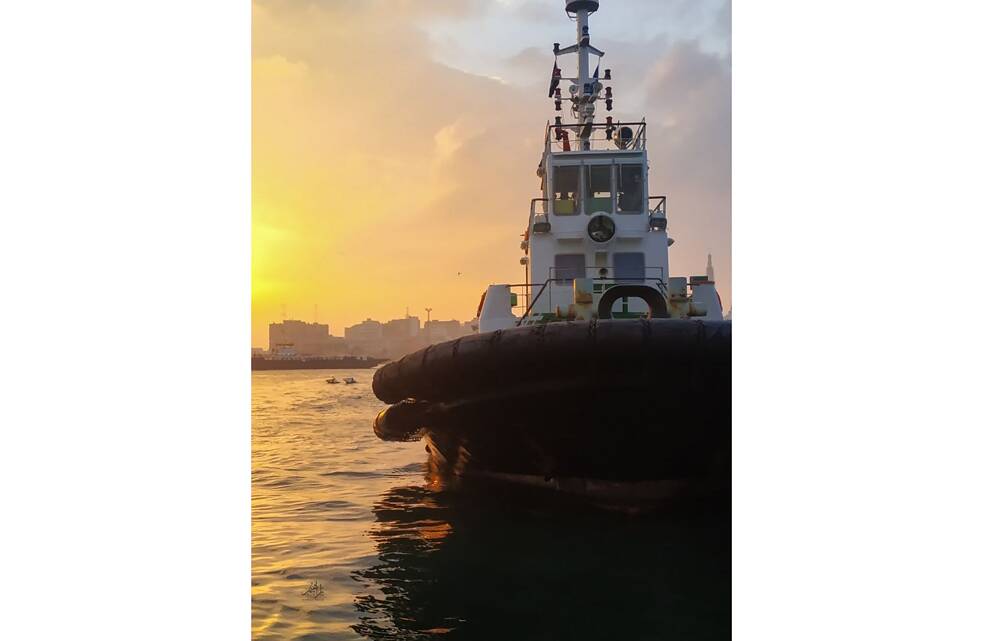

اسمي بيشوي كامل طلعت، من مواليد عام 1996 في بور فؤاد، تلك المدينة الواقعة على الضفة الشرقية لقناة السويس، حيث ملتقى القناة بالبحر الأبيض المتوسط. لذا، فمن أقدم ذكرياتي المنظر المهيب لميناء بورسعيد، شامخاً على الشاطئ المقابل، مع آلاته ورافعاته المترامية الأطراف التي تلوح في الأفق.عندما كنت طفلاً في الخامسة أو السادسة من عمري، كنت أتشبث بشرفة منزلنا، وأتطلع عبر المياه الزمردية المتلألئة للقناة إلى العالم الشاسع والغامض للميناء. كانت الرافعات العملاقة تلوح في الأفق مثل الزرافات الضخمة، بينما كانت السفن ذات الألوان الزاهية ــ الخضراء والحمراء والصفراء ــ تتحرك إلى الداخل والخارج، وكان حجمها الهائل مثيراً ومربكاً لعقلي الصغير. لم أكن أعلم يوما أعرف أن هذا الميناء سوف يصبح مكان عملي، ويشكل حياتي لسنوات قادمة.

ومن خلال الضباب، كان الميناء يظهر تدريجيا، في مشهد شاهق من الرافعات والسفن الضخمة والحاويات التي لا نهاية لها والمكدسة عاليا، كل منها يخفي أسرارا من بلاد بعيدة. وكانت أصوات المعدن الصاخب وطنين المحركات العميق تملأ الهواء بسيمفونية من المغامرة والإمكانات.

وُلِد ميناء بورسعيد، مثلي، في شهر مارس/آذار ــ بعد ثلاث سنوات من ولادتي. في عام 2004، تم افتتاح المرحلة الأولى من محطة الحاويات، مما جعل الميناء يعمل رسميًا. ومع نمو الميناء، نمت أيضًا، وتحولت من طفل يطعم طيور النورس بجانب والدي إلى مراهق يستكشف شوارع المدينة مع الأصدقاء.

كنت أتجول في أسواق بورسعيد الصاخبة، ورائحة الأسماك الطازجة تملأ الهواء، وألوانها الزرقاء والفضية والوردية تتلألأ تحت شمس الصباح. حينها، تتعالى نداءات أصحاب المتاجر والباعة بوصف بضائعهم للمارة، وكنت أشاهد، مفتونًا، كيف بدت المدينة تتحرك بإيقاع المد والجزر.

كنت أستقل العبّارة في الصباح الباكر فقط لإطعام الطيور والاستمتاع بالطاقة الصاخبة للميناء المتنامي. وفي المنزل، كنت أقضي ساعات على جهاز الكمبيوتر الخاص بي، أبحث في الإنترنت لفهم ما يحدث خلف تلك البوابات المهيبة. كنت أعتقد أن بحثي عبر الإنترنت جعلني خبيرًا في الموانئ، لكنني سرعان ما أدركت مدى خطأي.

كان الترقب ملموسًا عندما صعدت إلى لنش الموظفين، وهي سفينة مخصصة لموظفي هيئة القناة. لسنوات، كان الميناء حلمًا بعيدًا، عالمًا مغلقًا أمام الغرباء. الآن، حصلت على تصريح دخول إلى هذا العالم الذي أسرني لفترة طويلة. امتزجت حماستس بالتوتر.

وعندما دخلت الميناء، غمرني حجمه الهائل. لقد كان أكبر وأكثر تعقيدًا مما بدا لي من الجانب الآخر من القناة. كانت الرافعات، التي كنت أعتبرها ذات يوم عمالقة ميكانيكية، ترتفع الآن فوقي، وحجمها أكثر ترويعا عن قرب. كانت أصوات الميناء ــ أبواق السفن، والعمال الذين يصرخون بالتعليمات، وصافرات الإنذار الصاخبة للعبارات ــ تخلق ضجيجًا مدويا.

مع ذلك، وسط هذه الفوضى، شعرت بالانتماء.

الميناء عبارة عن متاهة من الشوارع والأزقة، وخلال الأشهر الستة الأولى من تدريبي، كنت أضيع كثيرًا، وأتجول في أقسام غير مألوفة. ولكن مع مرور الوقت، تعلمت تخطيطه، وبدأت أشعر وكأنني في بيتي. اعتدت على همهمة الآلات المستمرة، وصخب العمال، والروائح المميزة للسفن. كانت رائحة ناقلات النفط القوية النفاذة قوية، لكنها لا تقارن برائحة سفن نقل الماشية، التي تبقى في الميناء لفترة طويلة بعد مغادرة السفينة. حتى بعد ست سنوات، لا تزال تؤرق معدتي.

بعد تدريبي، تم تكليفي بالعمل على جرافة، وهي آلة عائمة تستخدم لتعميق القناة عن طريق إزالة الرواسب من قاعها. كان العمل مكثفًا ومخيفًا في كثير من الأحيان. كانت اهتزازات الجرافة مزعجة، وكانت طبيعة العمل مرهقة. تم اختبار أعصابي بشكل أكبر عندما تعرض أحد زملائي لإصابة خطيرة أثناء التدريب، حيث سقط من ارتفاع وكسر حوضه.

ومع ذلك، وعلى الرغم من المخاطر، أدركت بسرعة أن الميناء كان أكثر من مجرد مكان عمل - كان مجتمعًا. حرص الكابتن إيهاب الزرع، رئيس العمليات، على حصول زميلي المصاب على أفضل رعاية، ونظم لنا جميعًا زيارته في المستشفى. تبلورت تلك اللحظة شعور الرفقة في الميناء. لم نكن مجرد عمال؛ كنا عائلة، نبحث دائمًا عن بعضنا البعض.

وبتوجيه من الكابتن علي صابر، الذي عاملني كابنه، بدأت أكتسب المزيد من الثقة في دوري. لقد أصبحت ثروته من الخبرة هي الأساس الذي استندت إليه، وحتى بعد ست سنوات، ما زلت أتعلم منه. لقد أصبحت الروابط التي كونتها في الميناء مصدر قوة في حياتي، وتمتد إلى ما هو أبعد من مكان العمل.

بعد عام، انتقلت عائلتي إلى القاهرة، وواجهت قرارًا صعبًا: البقاء في وظيفتي في الميناء أو الانضمام إلى عائلتي في القاهرة.

واخترت البحر.

من رهبة الطفولة إلى حياته اليومية كعامل، استحوذ ميناء بورسعيد إلى الأبد على قلب بيشوي كامل طلعت. | ©خاص

تم نقلي لاحقًا إلى "حسين طنطاوي"، وهي حفارة أكبر حجمًا عملت في مشروع قناة السويس الجديدة. ورغم أن العمل شاق، إلا أنني أجد الراحة في البحر، حتى عندما أكون متمركزًا في ميناء السويس الأكثر ازدحامًا. وعلى الرغم من كوني أقرب إلى القاهرة، حيث أقضي الآن أربعة أيام في الأسبوع مع عائلتي، إلا أنني ما زلت أتوق إلى بورسعيد. هناك شيء ما في مينائها يجذبني إليها، قوة مغناطيسية تجعل قلبي راسخاً هناك.

اليوم، أوازن بين وقتي بين عملي في ميناء السويس وحياتي في القاهرة، حيث أعمل بائعاً في متجر للمجوهرات. ولكن أينما كنت، فإن أفكاري تنجرف دائماً إلى البحر وميناء بورسعيد. فالمكان أصبح جزءاً مني، مكان أشعر فيه وكأنني في بيتي حقاً.

وبالرغم أنه قد لا يكون هناك فرق كبير بين مينائي السويس وبورسعيد، إلا أنهما في قلبي عالم من الاختلاف. مهما سافرت ومهما مر من الزمن سيظل قلبي مرتبطا ببورسعيد، الميناء الذي بدأت فيه قصتي.

هذه المقالة نشرت بالتعاون مع إيجاب.

٢٠٢٤ أكتوبر