Friedhöfe erzählen Geschichten. Sie sind grüne Lunge, kulturelles Gedächtnis und touristische Attraktion. Doch was hat es mit „Sargpflicht“ und „Friedhofszwang“ auf sich? Und: Was ist der gegenwärtige Wandel in der Bestattungskultur in Deutschland?

Vor ein paar Jahren war ich an einem Samstagnachmittag im Juli im Bergmannkiez in Berlin. Mein Mann wollte auf den Flohmarkt, aber ich hatte keine Lust auf die Massen und wollte auch nichts konsumieren. Da fiel mir ein, dass die Mauer, an der wir gerade entlang gelaufen waren, doch eine typische Friedhofsmauer war, und so entdeckte ich den Dreifaltigkeitskirchhof II, an den sich noch drei weitere Friedhöfe anschließen.Auf der anderen Seite der Mauer war es ziemlich still. Verkehrsgeräusche und der Samstagstrubel drangen nur sehr gedämpft über die Mauer. Manchmal raschelte es im Blattwerk oder ein Vogel rief. Wege und Gräber lagen im warmen Sonnenlicht, hohe, alte Bäume boten Schatten. Auf meinem kurzen Erkundungsgang sah ich: ein junges Paar, das auf einer freien Rasenfläche mit seinem krabbelnden Kleinkind spielte; zwei, drei einzelne Menschen auf Bänken, in Bücher vertieft; eine Frau in einer Hängematte! Die Atmosphäre strahlte so viel Frieden aus, dass ich spontan dachte: Hier würde ich später gerne liegen, an so einem stillen, verzauberten Ort mitten in einem lebendigen Kiez, in dieser Oase für Menschen, die etwas Ruhe oder Abstand vom hektischen Alltag suchen. Ist schon klar, dass die Hängematte vielen nicht „pietätvoll“ erscheint, ist sicher verboten, wie auch Fahrradfahren oder Joggen auf Friedhöfen ja für erstaunlich viele Menschen nicht akzeptabel ist. Dabei machen die Fahrzeuge der Gärtnereibetriebe, die meist vormittags unterwegs sind, den meisten Krach. Egal, man spricht halt in Deutschland traditionell von der Totenruhe, die bewahrt werden muss, auch wenn wir nicht wissen, wie wichtig diese Ruhe den Toten eigentlich wäre. Es ist ja auch nicht ganz ausgeschlossen, dass die Frau ihre Hängematte tatsächlich neben einem Grab befestigt hatte, das für sie eine Bedeutung hat, und ihr Dortsein Teil ihres Trauerprozesses war.

Ein paar Jahre später bin ich noch mal gezielt über die vier Bergmannkiez-Friedhöfe spaziert. Es war ebenfalls Sommer und ich sah viele junge Leute, ich vermute Kunststudentinnen, die Grabsteine oder Details zeichneten. Im Nachhinein können wir also der bürgerlichen Gesellschaftsschicht – den Ärzten, Professorinnenn, Direktoren, Geheimrätinnen und den zahlreichen „Rentiers“, also Personen, die laut Brockhaus „von regelmäßigen Zahlungen aus in Aktien oder Anleihen angelegtem Kapital, der Vermietung von Immobilien oder der Verpachtung von Land lebten“ – äußerst dankbar sein, dass sie vor hundert oder hundertfünfzig Jahren so ein ausgeprägtes Bedürfnis hatte, sich nach ihrem Tod aufwändig und statusgerecht zu präsentieren und viel Geld ausgab, um gewissermaßen „Kunstwerke im öffentlichen Raum“ für künftige Generationen zu schaffen.

Hier würde ich später gerne liegen, an so einem stillen, verzauberten Ort mitten in einem lebendigen Kiez, in dieser Oase für Menschen, die etwas Ruhe oder Abstand vom hektischen Alltag suchen.

Detail der Grabstelle für Obdachlose auf dem Waller Friedhof in Bremen, entworfen vom Künstler Jup Mönster

| © Maja Linnemann

Detail der Grabstelle für Obdachlose auf dem Waller Friedhof in Bremen, entworfen vom Künstler Jup Mönster

| © Maja Linnemann

Grüne Lunge, kulturelles Gedächtnis und touristische Attraktion

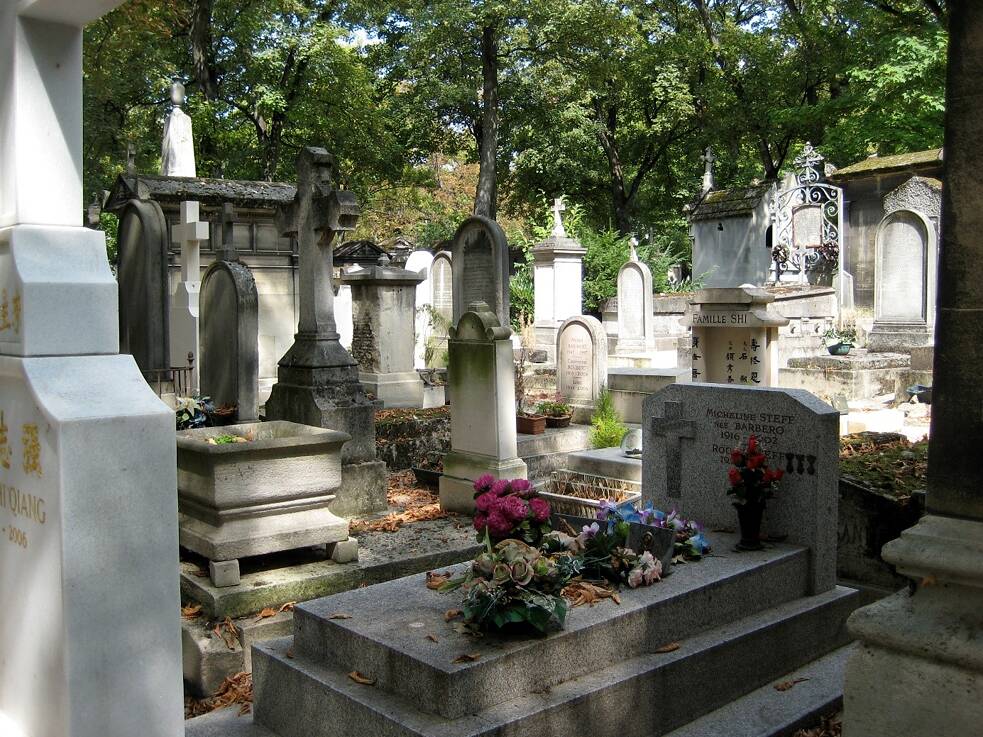

Manche Friedhöfe sind so berühmt, dass sie eigene Touristenattraktionen sind, allen voran der 1804 gegründete Cimetière du Père-Lachaise in Paris, der nicht nur ein kulturelles Gedächtnis der Stadt darstellt, sondern auch europäische Geschichte verkörpert und unter normalen Umständen mehr als drei Millionen Besucherinnen im Jahr hat. Auch von seiner Belegung her ist er ein erfrischend internationaler Ort! Im August 2009 hatte ich auf dem Père-Lachaise den Eindruck, an einer Schnitzeljagd teilzunehmen. So viele Menschen aus unterschiedlichsten Ländern waren hier unterwegs und suchten mit oder ohne Plan in der Hand erwartungsvoll und gespannt nach ihren Idolen. Wenn sie sich verlaufen hatten, fragten sie einander: „I’m looking for Edith Piaf, have you found her?“. Antwort: „No, I am sorry, but just around the corner is Gertrude Stein, and over there you can see the composer Frederic Chopin”.Der Marmorstein des 1900 verstorbenen Oscar Wilde war von Kussmündern übersät (heute ist er durch eine Glasscheibe geschützt) und wies in Wir-waren-hier-Manier sogar zwei chinesische Namen auf: „Yibing & Xiaojing 18.7.09“. Das meist besuchte Grab auf dem Père-Lachaise-Friedhof soll das Grab von Jim Morrison, dem 1971 in Paris gestorbenen Sängers der Doors sein. Es liegt etwas versteckt und beinah unscheinbar zwischen mehreren monumentalen Familiengruften. Seit nun mehr fünfzig Jahren pilgern seine Fans an das Grab, stehen andächtig am Gitter, das es vor seinen Fans schützen soll, die aber trotzdem Blumen, Kerzen, Bilder und Briefe ablegen. Ein Symbol gelebter Fankultur. Auf älteren Fotos sieht man eine Büste des Sängers der Doors, die aber wohl gestohlen wurde. Wo ich auch hinschaute, traf ich alte Bekannte, viele aus dem lang zurück liegenden Schulunterricht (Französisch-Leistungskurs). Außer den Einzel- oder Familiengrabstätten beherbergt der Friedhof auch Monumente, die an historische Geschehnisse erinnern, wie an die Pariser Kommune von 1871 und an den Holocaust. Besonders fielen mir auch damals jene Grabstätten mit chinesischen Schriftzeichen ins Auge. Wohl keine kulturellen Berühmtheiten, aber Zeugen und Zeuginnen des Austausches zwischen Europa und Asien.

Die europäischen Friedhöfe, die man bei einer Internet-Suche zu den „10 most interesting / beautiful / spooky cemeteries” findet, wurden praktisch alle im 19. Jahrhundert angelegt. Darunter sind eigentlich immer der Zentralfriedhof in Wien (eröffnet in 1874), die Glasgow Necropolis (1833), der Highgate Cemetery in London (1839) und der Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg (1877). Auch der jüdische Friedhof in Prag, aber der geht sogar auf das 15. Jahrhundert zurück.

Abgesehen von den Top Ten oder Twenty gilt, finde ich, was der Fotograf und Grabmaldesigner André Chabot in einem ARTE-Beitrag zum Père-Lachaise sagt: „Auf einem Friedhof findet man immer etwas, selbst auf einem kleinen Friedhof auf dem Land. Selbst wenn es dort keine Skulpturen gibt, findet man bestimmt eine besondere, interessante oder amüsante Grabinschrift.“

Bestattungs- und Abschiedskultur im Wandel

Die ersten Bestattungen, die ich in Deutschland bewusst erlebt habe, waren die meiner Eltern, 1993 und 2004. Beide wurden von konventionellen, alteingesessenen Bestattern abgewickelt. Ich habe sie nur in mäßig guter Erinnerung, erinnere mich zum Beispiel daran, dass die Auswahl an Urnen noch 2004 unglaublich wenig ansprechend, eigentlich durchweg spießig war. Immerhin hatten wir Verwandte gebeten, die Trauerreden zu halten, und im Falle meines Vaters einen Saxophonisten angeheuert, der den Trauerzug mit Jazzimprovisationen begleitete. Über die persönlichen Trauerreden bin ich auch im Nachhinein besonders froh, denn in den letzten Jahren habe ich zweimal erlebt, wie Kirchenvertreter – also eigentlich professionelle Redner – in ihren Trauerreden betonten, dass sie den Verstorbenen gar nicht gekannt hätten und sich dann aufs Singen und Beten zurückzogen. Ich weiß nicht, wie die Angehörigen oder Zugehörigen, wie man heute eher sagt, das empfanden. Bei mir ließ es einen schalen Geschmack zurück, zumal in beiden Fällen viele Menschen anwesend waren, die den Toten gut gekannt hatten und mehr zu sagen gehabt hätten.Über die persönlichen Trauerreden bin ich auch im Nachhinein besonders froh.

Um auf den Friedhof zurückzukommen: Das Grab meiner Eltern existiert nun also seit 1993 auf dem Osterholzer Friedhof in Bremen. Den Platz hatte ich zusammen mit einem meiner Brüder ausgesucht, was damals eine sehr tröstliche Handlung war. Nach meiner Erinnerung habe ich es in den Jahren danach trotzdem nicht oft aufgesucht, zumal ich ja auch die meiste Zeit in Peking lebte. Wenn ich heute hingehe, stelle ich fest, dass es um meine Eltern herum ziemlich leer geworden ist.

Papierverbrennen für meine Eltern

| © Maja Linnemann

Papierverbrennen für meine Eltern

| © Maja Linnemann

Alternativen zu „Sargpflicht“ und „Friedhofszwang“

In Deutschland herrschen – welch schönes Bürokratensprech – „Sargpflicht“ und „Friedhofszwang“. Die Sargpflicht wurde bereits auf einigen Friedhöfen aufgehoben, um jenen Einwohnern muslimischen Glaubens entgegenzukommen, denen die Tradition die Bestattung in einem weißen Leichentuch vorschreibt.Tatsache ist, dass sich immer mehr Menschen in Deutschland gegen den Friedhofszwang und eine namentlich gekennzeichnete Grabstelle auf dem Friedhof entscheiden. Ein Grund mögen die Kosten sein, weitere sind kinderlose Haushalte und größere Mobilität. In vielen Fällen sind keine Verwandten vor Ort, die die Pflege eines Grabes übernehmen könnten. Manche älteren Menschen sagen, dass sie nach ihrem Tod niemandem zur Last fallen wollen, und entscheiden sich deshalb für eine mehr oder weniger anonyme „Naturbestattung“. Das ist in Deutschland seit 2001 in Form einer Urnenbestattung im „Friedwald“ oder „Ruheforst“ möglich.

Zu den Ausnahmen vom „Friedhofszwang“ zählt auch das Verstreuen von Asche außerhalb eines Friedhofs. Das ist bisher nur in einem einzigen Bundesland erlaubt, seit 2015 in Bremen. Die Asche von Verstorbenen kann auf einem privaten Grundstück verstreut werden, wenn die Eigentümerin einverstanden ist und die oder der Verstorbene diesen Wunsch in einer Bestattungsverfügung festgehalten hat. Verstreut wird die Asche (allerdings in einer Urne) auch bei einer Seebestattung, für die sich jährlich zwischen 4000 und 5000 Menschen entscheiden.

Apropos Asche verstreuen: Im Januar 2020 war ich bei einer Buchlesung der Autorin Béatrice Hecht-El Minshawi. Sie fand in einem jungen, von einer Frau geführten Bremer Bestattungsunternehmen statt. Die Autorin ist Witwe. Gerade wollte sie mit ihrem Mann eine Weltreise beginnen – das Wohnmobil befand sich bereits auf dem Schiff nach Nordamerika –, als ihr Mann die Diagnose einer unheilbaren Krankheit erhielt. Er starb etwa drei Jahre später. Das Buch heißt Adieu. Ein langes Gespräch.

Eine Beerdigung im klassischen Sinn gab es nicht. Die Witwe ließ ihren Mann einäschern, so wie es in etwa Dreiviertel aller Todesfälle in Deutschland geschieht. Dann holte sie sozusagen die Weltreise nach und verstreute die Asche an mehreren Orten in der Welt, die für sie und ihren Mann Bedeutung hatten. Für jedes Aschepaket hatte sie ordnungsgemäße Ausfuhrpapiere, wie sie auf Nachfrage betonte.

So sehr ich die Friedhöfe und ihre Geschichten liebe, so sehr liebe ich es aber auch unterwegs zu sein. Also würde ich, sollte es denn so kommen, meine Asche am liebsten mit meinem Mann auf Weltreise schicken, an Orte, an denen ich glücklich war, und an Orte, an die ich es nicht mehr „geschafft“ habe.

Buchtipp:

Caitlin Doughty: Wo die Toten tanzen. Wie rund um die Welt gestorben und getrauert wird, September 2019 im Piper Verlag.

April 2021