Berthold Franke Mythos, Heimat, Stau

Vom dunkelsten Kapitel der Dreißigerjahre, über Autoquartett spielende Generationen seit den Fünfzigern, autofreie Sonntage in den Siebzigern und Autobahnausfahrten voller Poesie. Hier ist er, unser Leitartikel von Berthold Franke. Wir nehmen euch mit auf eine Fahrt durch knapp hundert Jahre (west-)deutsche Autobahngeschichte. Viel Spaß!

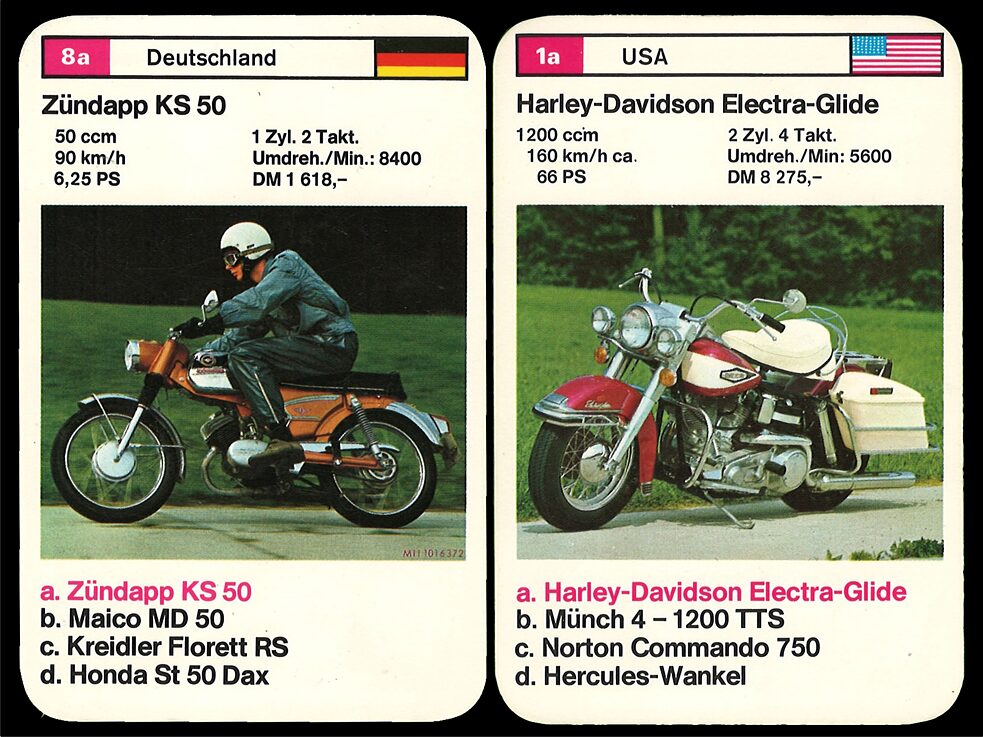

„Die Autobahn!“ – so lautete in der Nachkriegszeit häufig der Beleg für eine die jüngste Vergangenheit betreffende Behauptung, dass nämlich, wie immer wieder in relativierender Absicht festgestellt wurde, in der Hitlerzeit nicht alles schlecht gewesen sei. An der Tatsache, dass das Netz der „Bundesfernstraßen“ eine ganz hervorragende Errungenschaft war, gab es keinen Zweifel. Das nach dem Desaster des Krieges im sogenannten Wirtschaftswunder mühsam wieder aufgebaute Selbstbewusstsein der Deutschen knüpfte damit an einen von den Nazis in ihrer Erfolgsperiode der 1930er-Jahre geschickt inszenierten Mythos an. Der Autobahnbau als nationalistisch-ideologisch aufgeladenes Erschließungsprojekt war damals ein Zentralelement der NS-Propaganda gewesen, und die Deutschen hatten die angeblich vom „Führer“ selbst erdachte Großbau- und Arbeitsbeschaffungsmaßnahme als Beweis für dessen Genialität verbucht.Dabei hatten die Planungen bereits viel früher begonnen, und das erste Autobahn-Teilstück zwischen Bonn und Köln war schon 1932 fertiggestellt. Rasch übernahm dann die NS-Führung die Idee eines national vernetzenden Schnellstraßensystems und machte daraus ein Prestigeprojekt, das in der Folge eine techno-politische Faszination von erheblicher Reichweite erzielte. Dem Mythos des neuen „großdeutschen“ „Dritten Reichs“ wurde damit eine durch ein beeindruckendes Netzwerk von Fernstraßen geprägte Landkarte unterlegt, die auch den einfachen Menschen eine technisch fortgeschrittene, dynamisch-mobile Zukunft versprach, in der bald jeder auf vier Rädern unterwegs sein könnte, wenn er nur hart arbeiten und geduldig sparen würde: auf den sogenannten „KdF-Wagen“ (benannt nach der Nazi-Wohlfahrtsorganisation „Kraft durch Freude“). [1]

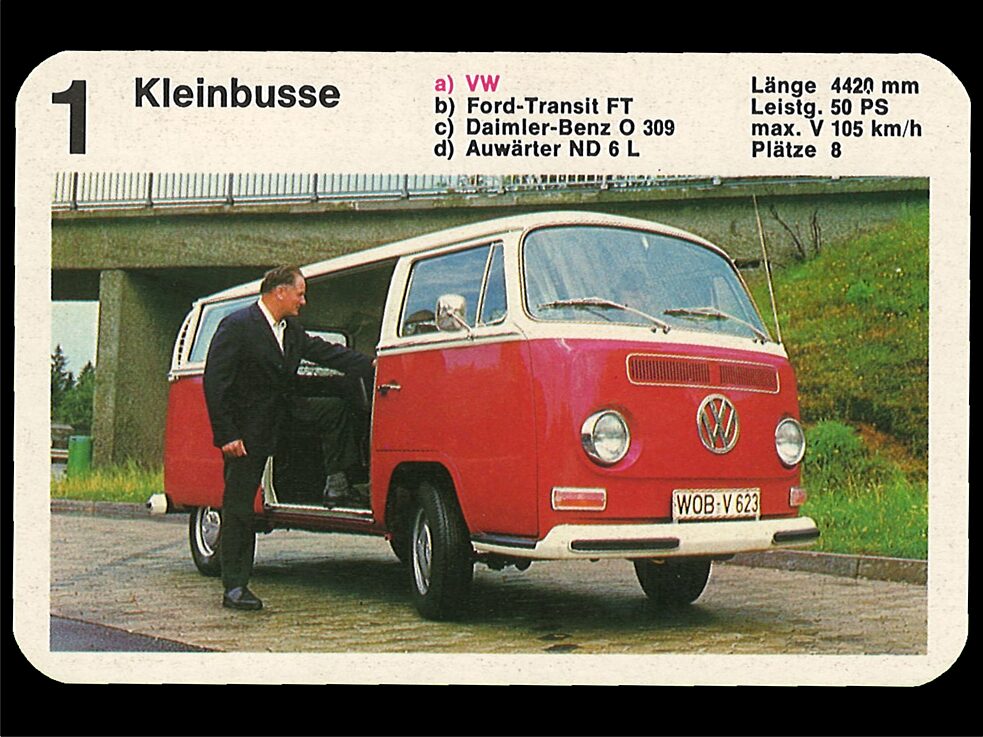

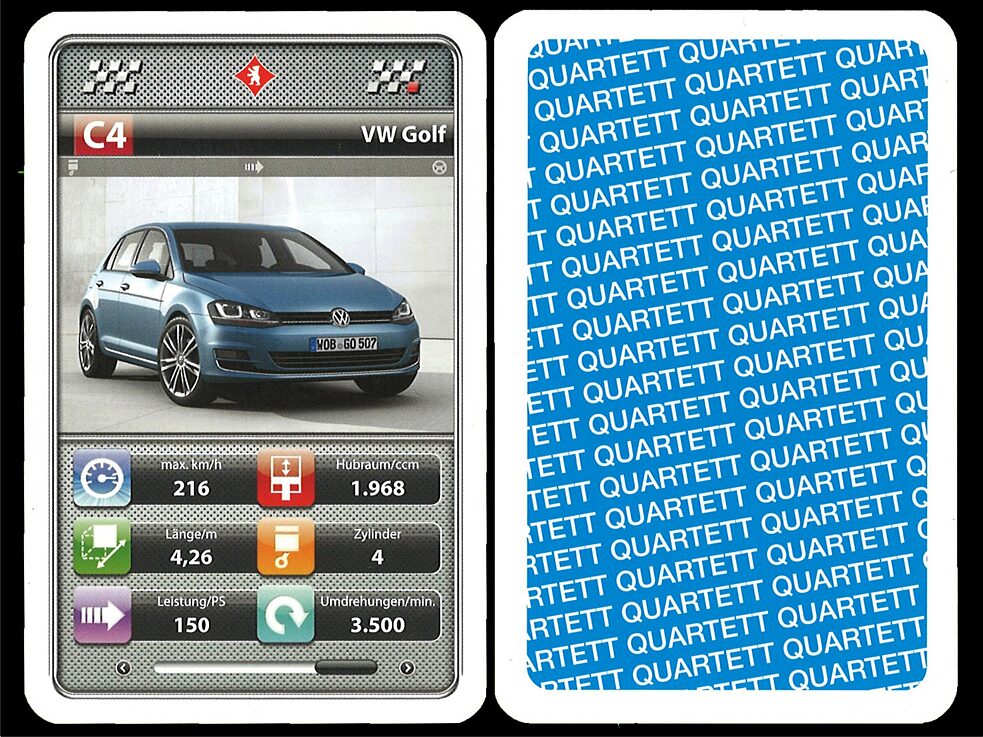

Ab 1938 sollte „jedem schaffenden Deutschen“, so die Propaganda, für einen wöchentlichen Mindestsparbetrag von fünf Mark die Aussicht auf ein solches Fahrzeug (Endpreis 990 Reichsmark) eröffnet werden, für dessen Fertigung im gleichen Jahr in Niedersachsen eine Stadt gegründet wurde. Kein einziger dieser KdF-Wagen erreichte je eine der vielen sparenden Familien. Stattdessen wurde der Ort bald zur wichtigen Rüstungsproduktionsstätte, der seinen heutigen Namen Wolfsburg erst nach dem Krieg erhielt. Dort wurde schon bald die Autoproduktion wieder aufgenommen und der auf dem Design des von Ferry Porsche entwickelten KdF-Wagens beruhende legendäre „Volkswagen“ seit den 1950er-Jahren zum das Straßenbild und die Autobahnen im Westen prägenden Standardautomobil.

Volkswagen und Schlagerkitsch – die Fünfziger

Im ökonomischen Wiederaufstieg der im Volkswagen über die Autobahnen rollenden, gerade zuvor erst besiegten Nation, spiegelte sich eine Kultur, in der die Deutschen, da sie im Kalten Krieg gebraucht wurden, unter dem strengen Auge der Siegermächte bei harter Arbeit eine neue Chance erhalten hatten. Dass der neue „Mythos Autobahn“ der Nachkriegszeit untergründig mit der alten NS-Propaganda verknüpft war, geschah wohl im kollektiven Unbewussten eines das allzu nahe Trauma verdrängenden Kollektivs. Allerdings wirft er ein bezeichnendes Licht auf die damals im Spannungsfeld zwischen Restauration und Demokratisierung gestartete Modernisierung des Landes.Während das noch lange Zeit prägende Bild der zerbombten Städte ihren Bewohnern eine alltägliche Erinnerung an Krieg und Niederlage bot, organisierten die Menschen, so gut es ging, ihre Flucht ins Private. Dabei wurde das vom Nazi-Erbe hinterlassene Vakuum durch eine Populärkultur aufgefüllt, die einerseits von den anziehenden Produkten der US-Kulturindustrie und andererseits von eskapistischem Schlagerkitsch und Heimatfilm geprägt war. Das große Versprechen von Entlastung und Wohlstand erfüllte sich aber vor allem in der Sphäre des neuen Massenkonsums, dessen edelstes Stück selbstverständlich das Auto wurde.

Hinaus aus den zerstörten Städten – auf die Autobahn

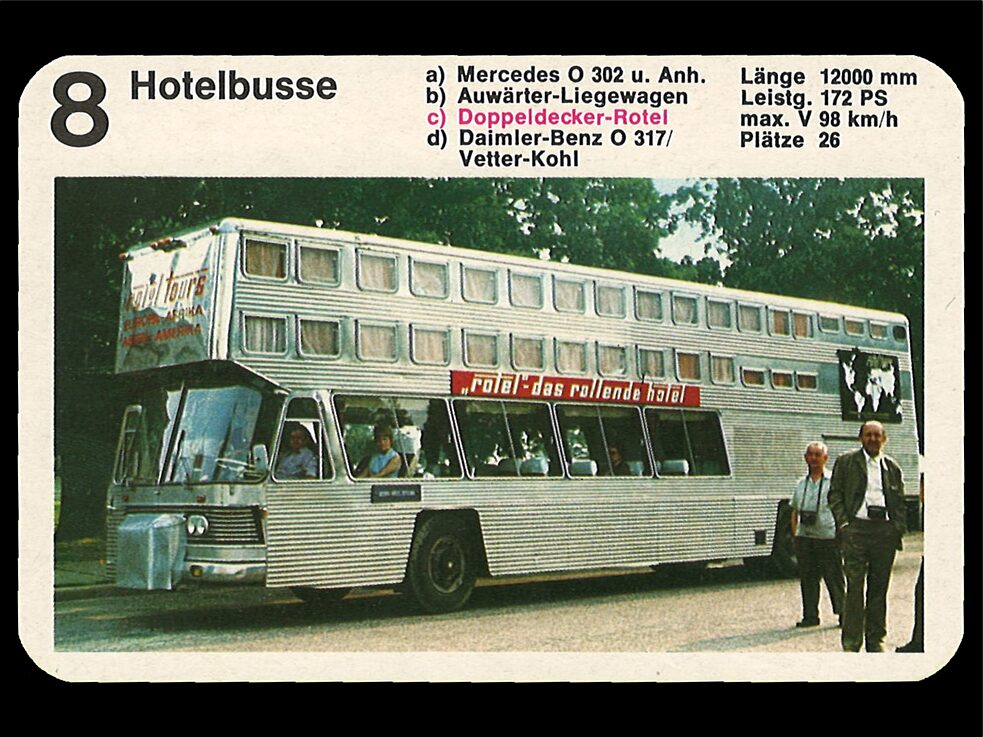

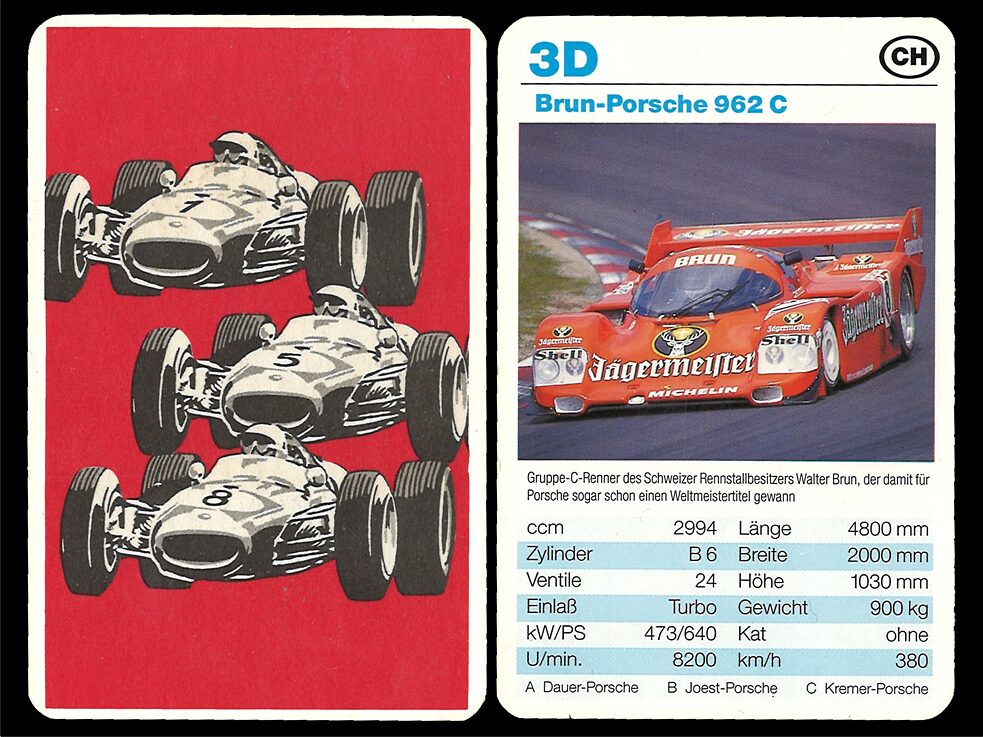

Und dieses Auto wurde zum Vehikel der Sehnsucht nach einer heilen, unversehrten Welt: hinaus aus den zerstörten Städten – auf die Autobahn. Es ist nicht übertrieben, diesem in seiner Erweiterungsdynamik allseits bestaunten Bauwerk eine weit mehr als verkehrstechnische Faszination zuzusprechen. Die Autobahn war Frucht harter Arbeit von vielen und ein Angebot für alle (es gab keine Nutzungsgebühren). Über ihren Gebrauchswert hinaus entstand zugleich ein auf betörende Weise Straße und Landschaft, Technik und Natur verbindendes, immersives Kunstwerk als Fluchtpunkt einer nach all den Verlusten intensiv betriebenen Heimatsuche.Der Weg war das Ziel, und das Automobil und die Schnellstraßen versprachen eine neue Freiheit. Gewiss nicht nur in Deutschland, aber ihre Magie entfaltete sich hier in der Einflusszone einer kontaminierten Geschichte und entsprechender Verdrängungs- und Kompensationsdynamiken. Mit jedem neu gebauten Kilometer, mit jedem Ortsanschluss wurde der alte Mythos neu aufgeladen, und es beheimatete sich die zerstörte Kulturnation neu und zeitgemäß in einer technischen Infrastruktur, die damit zum pulsierenden Schauplatz sowohl der Flucht vor der Vergangenheit als auch eines neuen techno-ökonomischen Selbstbewusstseins wurde.

Ein neuer, auf die D-Mark begründeter Nationalstolz konnte sich breitmachen: „Wir sind wieder wer“, das war im Westen ein Gefühl, das sich nach der gewonnenen Fußball-Weltmeisterschaft 1954 langsam breitmachte. Eine andere Standard-Bemerkung bezog sich auf die Autobahn: „Das macht uns keiner nach.“ Die für die deutsche Selbstwahrnehmung so typische Ambivalenz – entweder Weltmeister oder „rote Laterne“, in der kein Raum ist für die entspannte Einnahme eines mittleren Rangs in irgendeiner Disziplin, fand in der Autobahn ihr für die Nachkriegszeit im Westen prägnantestes Beispiel.

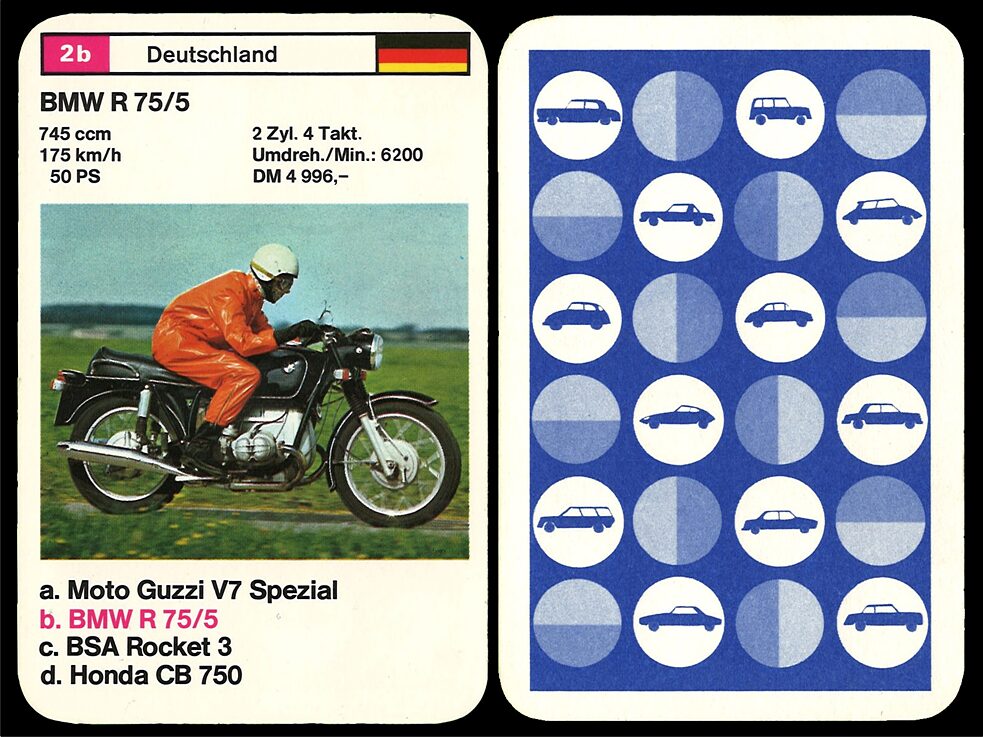

Sonntage auf der Autobahnbrücke

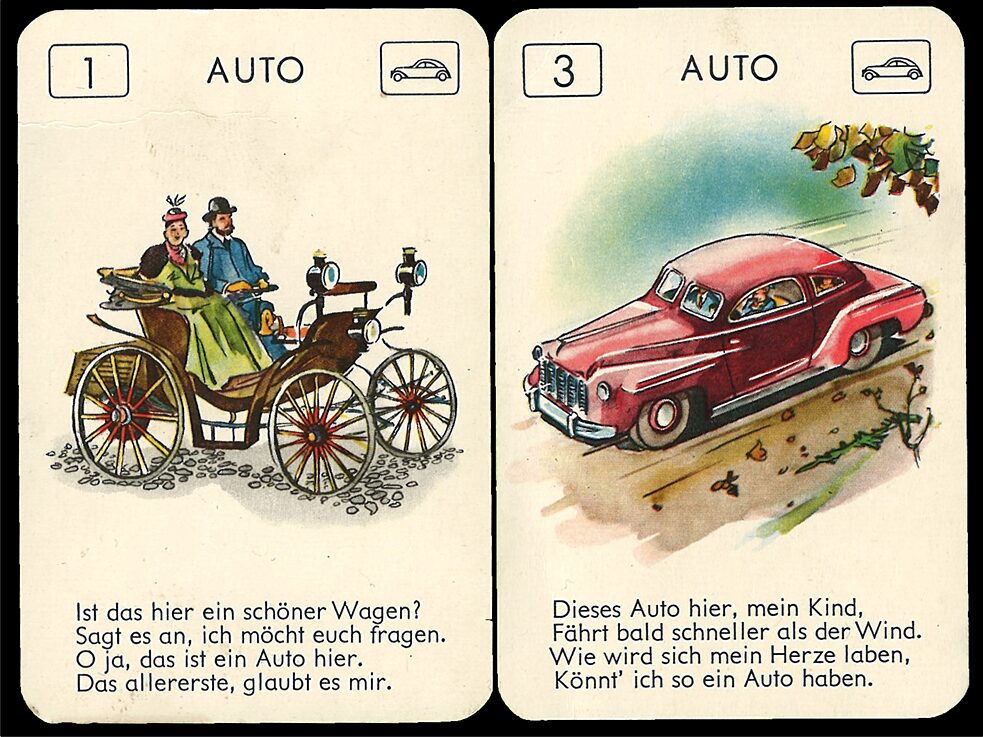

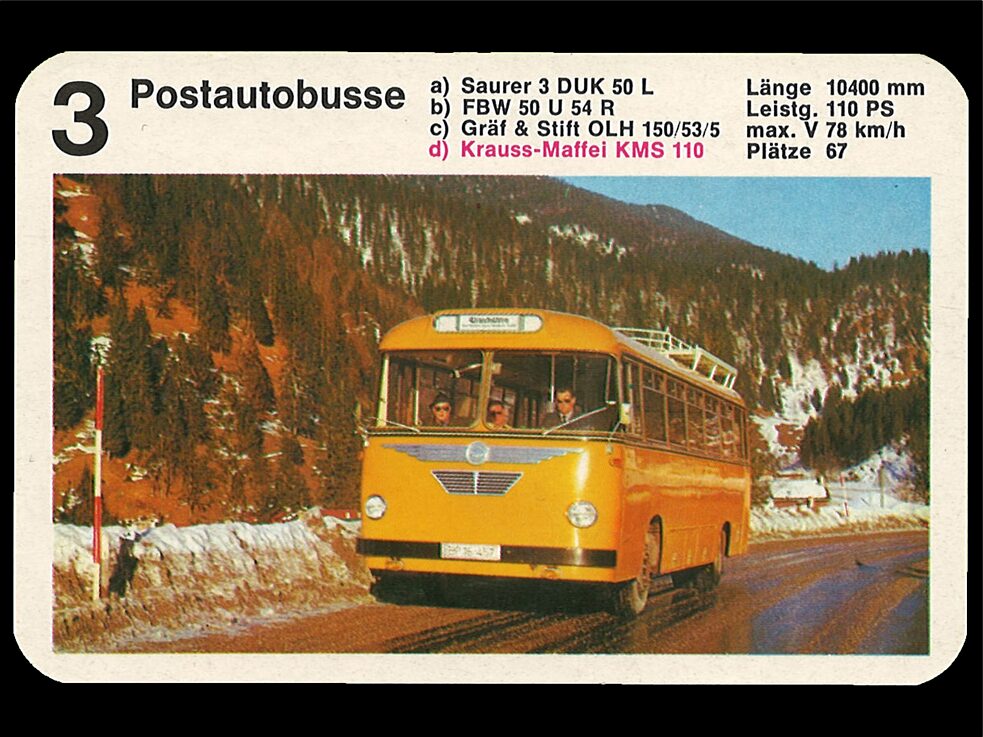

Während im Osten auf dem dornigen Weg eines viel langsameren Wiederaufbaus unter harter sowjetischer Hand bis zum Ende der DDR nur ein mit den Weststandards kaum vergleichbares niedriges Niveau des Individualverkehrs erreicht wurde (das Autobahnnetz hatte 1989 noch fast die gleiche Ausdehnung wie 1945), investierte die ins westliche System integrierte Bundesrepublik vehement in die Verkehrsinfrastruktur. Rasch wurde parallel zum Anwachsen der Zahl der Automobile das Autobahnnetz erweitert. Kein Mitglied des Bundestags in Bonn konnte es sich leisten vor seine Wähler zu treten, ohne neue Strecken oder Anschlüsse innerhalb seines Wahlkreises zu verkünden.Eine jüngere, hart arbeitende, vom Krieg desillusionierte „skeptische Generation“ (Helmut Schelsky), mit einer vom technischen Fortschritt geprägten Weltanschauung, durchlief auf diesem Weg auch eine von der Ästhetik der Fortbewegung geprägte Sozialisierung, in der vom Spielzeug bis zur Werbung eine automobile Zukunft als „schöne neue Welt“ entstand, deren Accessoires, etwa das schöne Blau der die deutschen Autobahnen auszeichnenden Schilder, mit jedem gefahrenen Kilometer in lebensprägende Heimatbilder hineinprojiziert wurden.

Die weit geschwungenen Straßenbänder, Brücken und Betonkonstruktionen, die heute eher Assoziationen der Landschaftszerstörung wachrufen, boten zu dieser Zeit ein bewundertes, ästhetisch aufgeladenes Bild einer besseren Zukunft, dessen Wirkung die zum automobilen Ausflug versammelte Familie ergriff, vom Großvater bis zum Kleinkind. Selbst wer kein Auto besaß, machte sich auf den Weg, der beim rituellen Sonntagsspaziergang gerne über eine Autobahnbrücke führte, wo man den brausenden Verkehr staunend begutachtete, und die Kinder in der Hoffnung auf einen Gegengruß der anonymen, unter ihren Füßen hindurchjagenden Verkehrsteilnehmer jedem Fahrzeug freudig entgegenwinkten.

Ölkrise und Kraftwerk-Hit – die Siebziger

Das ist lange her. Das Ende des Mythos Autobahn hat wohl schon in den 1970er-Jahren begonnen, als die Hauptstücke des heute noch existierenden Straßennetzes in der alten Bundesrepublik realisiert waren. Den ersten großen Einbruch erlebte er an den vier autofreien Sonntagen, die zur Bewältigung der Ölpreiskrise Ende 1973 deutschlandweit verfügt wurden. Die Bilder von damals auf den Autobahnen fahrenden Rad- und Rollschuhfahrern gehören zur Ikonographie der alten Westrepublik, genau wie der kurz danach erschienene, kühl-monotone Titel Autobahn des E-Pop-Ensembles Kraftwerk den Soundtrack dieser Zeit prägt. Im Rückblick hört sich dieser Song, der nicht zufällig als größter popmusikalischer Welterfolg Deutschlands seither gelten kann, wie ein sehr pünktlich markierter Abgesang auf eine verschwindende kulturelle Identifikation an.Die Autobahnen sind zwar seither nicht weniger, sondern mehr geworden: von im Westen 2.000 Kilometern nach dem Krieg bis 9.000 Kilometern zur Zeit der Wiedervereinigung. Der Zuwachs seither auf über 13.000 Kilometer geht aber vor allem auf die nachzuholenden neuen Strecken im Osten zurück, ein kaum noch von Emotion und übergreifender Symbolkraft getragenes Projekt, in dem es zum Teil auch noch um die Renovierung von Strecken im Originalzustand der ersten Bauphase der 1930er-Jahre ging.

Ein Heimatgefühl stellt sich aber auch auf den großzügig ausgebauten neuen Strecken im Osten nicht mehr ein. Bestimmt nicht bei den vielen Millionen Autobahn-Pendlern, die einen nicht unerheblichen Teil ihrer Lebenszeit dort verbringen, zumal keineswegs immer im fließenden Verkehr. Laut einer Statistik des Allgemeinen Deutschen Automobilclubs bildeten sich im Jahr 2019 auf deutschen Autobahnen über 700.000 Staus mit einer Gesamtlänge von über 1,4 Millionen Kilometern und einer Gesamtdauer von über 520.000 Stunden. Als Antwort auf diese vor allem in den sommerlichen Ferienzeiten immense Überlastung wird Jahr für Jahr unter den 16 Bundesländern ein kompliziert versetzter Zeitplan für die Schulferien erarbeitet. Die Vorstellung, dass sich etwa, wie im zentralistischen Frankreich, die ganze Nation im gleichen Moment ins Auto setzen und in den Urlaub fahren würde, treibt den Verkehrsexperten den Schweiß auf die Stirn: Alptraum Autobahn.

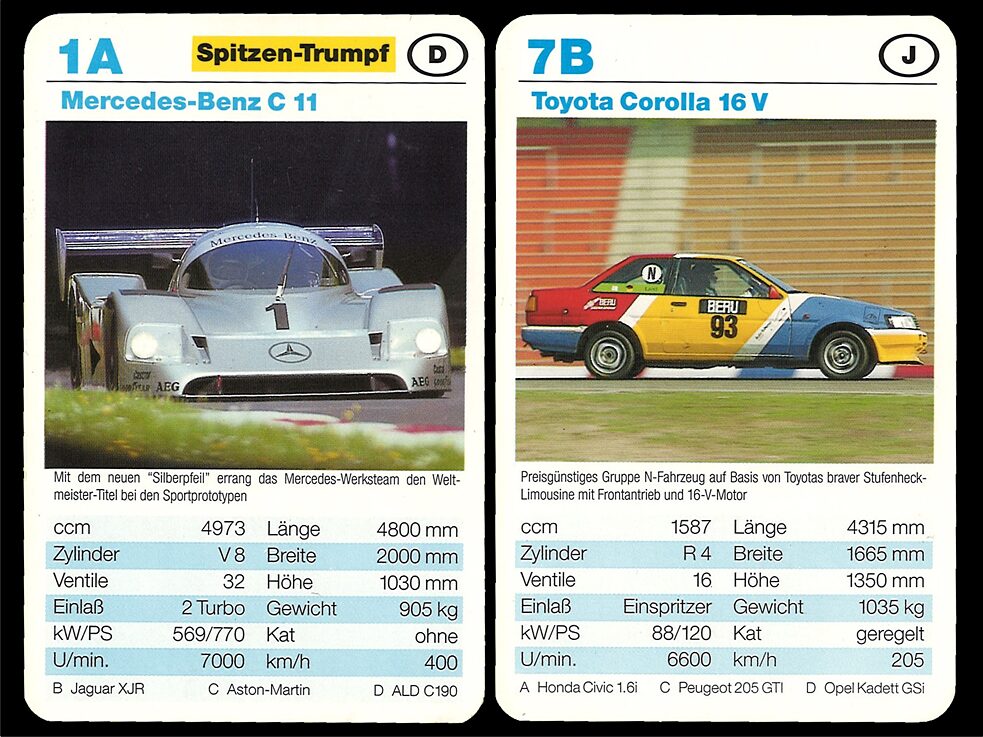

No limit! Freie Fahrt für freie Bürger

„Freie Fahrt“ – in diesem Kürzel verkörperte sich für Generationen von Autobahnnutzern ein Gefühl mobiler Selbstentfaltung. Letzter Fetisch dieser Kultur ist die bis heute ideologisch hoch aufgeladene Frage einer Geschwindigkeitsbegrenzung, die die Republik in zwei Lager teilt. Obwohl in den Meinungsumfragen nach vielen Jahren übergroßer Mehrheiten gegen jedes Tempolimit mittlerweile über die Hälfte der Befragten für eine solche umwelt- und ressourcenschonende Maßnahme sind, gelingt es einer weiter starken Minderheit von über 40 Prozent im Zusammenspiel mit der in Deutschland traditionell starken Lobby der Automobilindustrie, die in jeder Legislaturperiode neu aufkommende Diskussion über ein Tempolimit von Mal zu Mal politisch zu ihren Gunsten zu wenden. Zwar gilt seit 1978 formell das Gebot einer „Richtgeschwindigkeit“ von 130 Kilometern pro Stunde, der aber kaum mehr als ein symbolischer Wert zuzusprechen ist. Was bedeutet, dass auf immerhin 70 Prozent der Autobahnstrecken Rasen ohne Grenzen erlaubt ist.Ein seltsames Privileg, das Deutschland sich in Europa nur noch mit der britischen Insel Isle of Man teilt, dazu mit weit entfernten Autofahrerparadiesen wie Myanmar, Burundi, Bhutan, Nordkorea, Haiti oder Somalia. Merkwürdigste Blüte dieses Anachronismus, der einiges über unser Land sagt, ist ein Nischenprodukt im internationalen Tourismus, bei dem den Reisenden (offensichtlich in großer Zahl aus China) ein besonderes Paket offeriert wird: Zu frühmorgendlicher Stunde bei geringem Verkehr warten auf Raststätten an geeigneten Autobahnstrecken Hochleistungsfahrzeuge der bekannten deutschen Nobelmarken, mit denen die Teilnehmer einmal so richtig losjagen dürfen: Freie Fahrt, no limit bis 280km/h, all inclusive.

Exzess und Alltag – jede Autobahnnutzerin in Deutschland kennt das mulmige Gefühl, wenn beim Überholen plötzlich im Rückspiegel aus dem Nichts ein Kühlergrill auftaucht, ungemütlich dicht auffährt und gerne auch mit Lichtzeichen zum sofortigen Spurwechsel drängt, um seine Raserei fortsetzen zu können. Nicht nur handelt es hierbei um den juristischen Tatbestand der Nötigung, sondern vorab um die Behauptung der Autobahn als rechtsfreies, zivilisatorisch nicht eingehegtes Revier und Schauplatz eines regressiven, archaisch-männlichen Rivalitätsrituals, in dem einzig das Recht des Stärkeren gilt: Die Autobahn als freie Wildbahn.

Dabei ist sie ein insgesamt immer sichereres Terrain geworden: Seit Anfang der 1970er-Jahre ist die Zahl der Autobahntoten um drei Viertel auf wenige hundert Personen pro Jahr gesunken. Sicherheitstechnik in den Fahrzeigen, Gurtpflicht und tausende Kilometer von Leitplanken sowie ein System von insgesamt 16.000 „Notrufsäulen“ (eine Technologie noch vor der mobilen Massentelefonie) haben dazu beigetragen. Und so fahren die in ihrer großen Zahl vernünftigen Autobahnbenutzer inzwischen sehr oft, durch „Lärmschutzwände“ von ihrer Umwelt abgeschirmt, durch ihr Land und erleben in jüngster Zeit neben den vielen Staus wegen Überfüllung vor allem die Staus an Baustellen. Verursacht sind diese durch einen anderen, den Investitionsstau.

Lkws, Brücken und Poesie in Feuchtwangen

Nicht nur ist der weitere Ausbau des Autobahnnetzes ins Stocken gekommen (nicht wenige Bundestagsabgeordnete profilieren sich heute vor ihren Wählerinnen durch die Verhinderung neuer Strecken!), sondern der seit dem Fall des Eisernen Vorhangs dramatisch gestiegene Warenverkehr, der sich in einer ungeheuren Zunahme von LKW-Transporten niederschlägt, hat sich für den Bestand der Autobahnen als ernsthafte Bedrohung herausgestellt. Deutschland als Ost-West- und Nord-Süd-Transitland Nr. 1 in Europa ächzt unter der Belastung durch den Güterfernverkehr auf den Straßen, der sich seit 1991 auf derzeit über 500 Milliarden „Tonnenkilometer“ pro Jahr mehr als verdoppelt hat. Das liegt zwar noch ein ganzes Stück unter der PKW-Nutzung (circa 850 Milliarden „Personenkilometer“), bedeutet aber nicht nur in Sachen CO2-Ausstoß und Platzbedarf eine erhebliche Belastung, sondern vor allem durch die immensen Schäden, die die schweren Fahrzeuge an Straßen und Brücken anrichten. Hier gehen Experten davon aus, dass ein LKW pro Kilometer das Material etwa 40 Mal so stark beansprucht wie ein Personenfahrzeug.Konkret heißt das, dass im Moment nicht weniger als 4.000 von 40.000 Autobahnbrücken in Deutschland dringend sanierungsbedürftig sind. Die meisten von ihnen wurden in den 1960er- und 1970er-Jahren vorrangig für den PKW-Verkehr geplant, als von dem riesigen, zerstörerischen LKW-Aufkommen nach der Vereinigung noch keine Rede sein konnte. Allein auf der A45, der sogenannten „Sauerlandlinie“, einst wegen ihrer spektakulären Brückenaussichten „schönste“ (und daher teuerste) Autobahn Deutschlands genannt, stehen 60 Brücken zur Grundsanierung an. Ein Alptraum für die Verkehrsplaner im zuständigen Berliner Ministerium, vor allem aber für die Anwohner, die sich auf Jahre währende Baustellen und Umleitungen mitten durch ihre Städte und Dörfer freuen dürfen.

Autobahndämmerung? Jedenfalls ein deutlicher Weckruf zur Revision der Prioritäten in unserer Verkehrsplanung. Dabei ist das Glück, das unsere Eltern einstmals auf der Autobahn fanden, immer noch nah, wie zum Beispiel im Südwesten auf der A6, wo zwischen Heilbronn und Nürnberg urplötzlich ein Schild die Ausfahrt zu vier kleinen Städten verkündet, deren Namen im höchstmöglichen Wohlklang deutscher Sprache diesen Ort in reinste Poesie verwandeln: Feuchtwangen, Dorfgütingen, Schillingsfürst, Dinkelsbühl.