Im Elbsandsteingebirge erhitzen sich Konflikte um die Nationalparks Sächsische und Böhmische Schweiz. Die einen wollen die Natur schützen, die anderen wollen sie ganz eigennützig genießen und Profit aus ihr schlagen. Unsere Autorin engagiert sich als ehrenamtliche Rangerin und verfolgt den Kulturkampf mit gemischten Gefühlen.

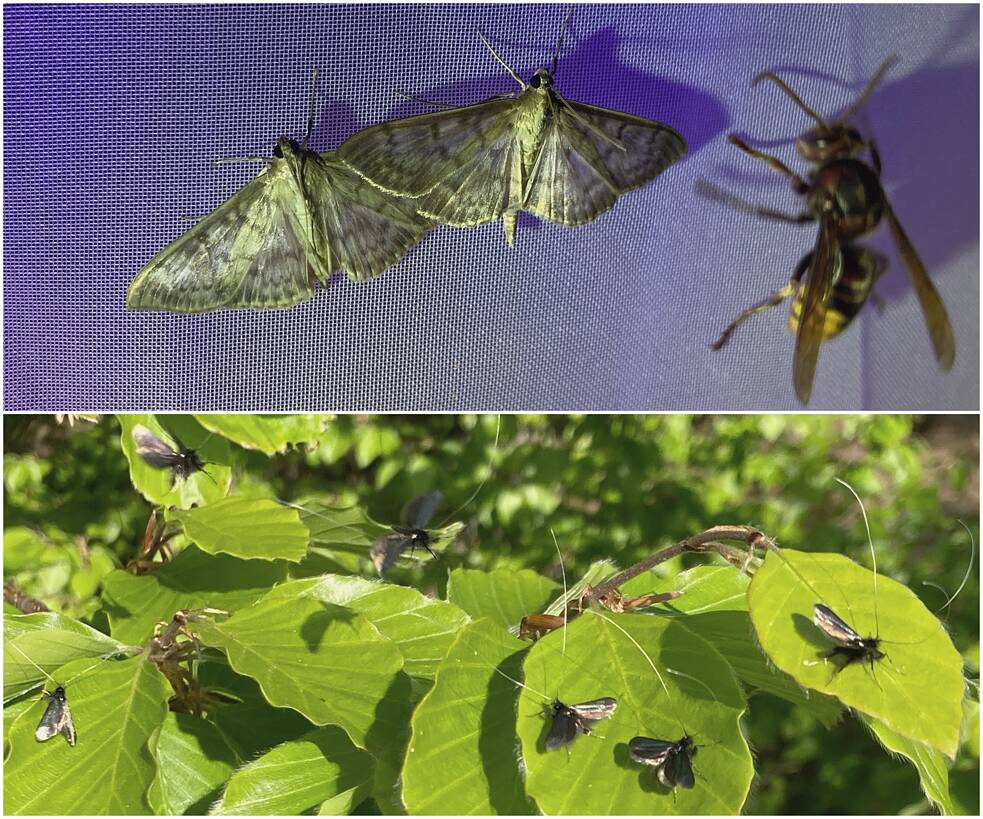

Lautstarke Massenhochzeit hunderter Kröten und Frösche im schattigen Taltümpel. Beschleunigtes Wiedererwachen eines natürlich wilden Mischwalds nach Borkenkäfer-, Sturm- und Brandschäden. Die farbenreichsten Moosgemälde auf Feldplateaus und der grazil darüber hinweg gleitende Schwarzstorch, dessen Gefieder in der Sonne metallisch pink und türkis schimmert. Märchenhafte Abendrufe von Kauz und Uhu im einbrechenden Dunkel. All das und so viel mehr ist zum Verlieben beeindruckend. Und gleich deutlich die Message: Mensch, schau Du nur aus der Ferne zu! Ohne Dich ist hier alles gut. Denn unsere Schritte zerlatschen Moose und Gräser, Kriechtiere verfallen in Stressstarre. Unsere Stimmen verscheuchen die Vögel. Und wenn ein Windstoß tote Bäume abbricht, sollte kein Mensch drunterstehen.Heimat riecht nach Sandstein mit Moos

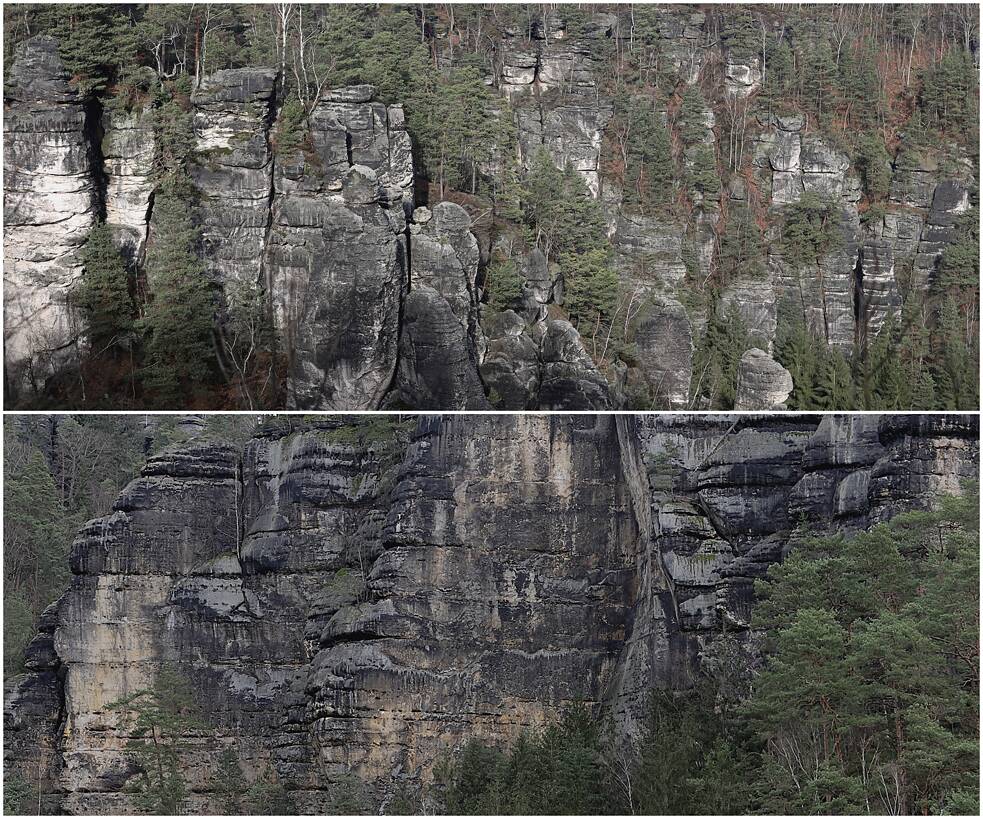

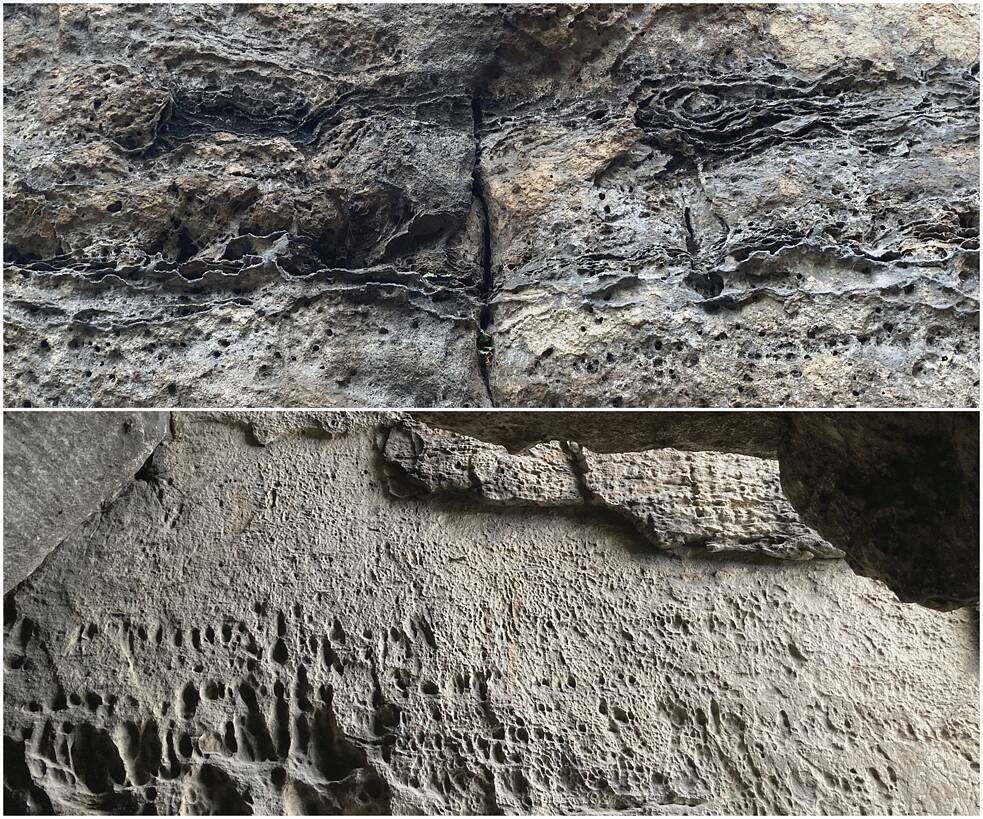

Ich bin Generation Nationalpark. Seit ich denken und wandern kann, ist ein Teil des Elbsandsteingebirges Nationalpark. Zu diesem geschützten Gebiet gehören die mondäne Bastei mit ihrer 200 Jahre alten Hochbrücke, die monumentalen Schrammsteine mit ihrem kletterigen Gratweg, die steilen Schlüchte – nein, nicht Schluchten: Schlüchte ist der lokale Fachbegriff für die schmalen, teils nur einen Trampelpfad breiten, tief ins Gestein eingeschnittenen Felskerben – mit ihrem speziellen Kellerklima und alle paar Höhenmeter wechselndem Bewuchs.Wenn ich an − den von Rechtspopulisten zu oft verdreckten Begriff − Heimat denke, dann rieche ich immer zuerst feuchten, bemoosten Sandstein.“

Ich finde es gut, dass nicht alles strengstens geschützte Kernzone ist, dass man der Natur hier nahe kommen kann. Denn natürlich will auch ich hier sein können, empfehle allen Bekannten einen Besuch in dem kleinen und leicht zugänglichen, und doch anstrengend steilen und rauen Gebirge. Wenn ich an − den von Rechtspopulisten zu oft verdreckten Begriff − Heimat denke, dann rieche ich immer zuerst feuchten, bemoosten Sandstein.

Das teile ich sicher mit denjenigen, die seit einigen Jahren immer stärker Kritik üben am Nationalpark. Die Klagen gegen dessen Gründung vor drei Jahrzehnten anstrengen oder gegen gesperrte Wege in der Kernzone demonstrieren. Besonders viel kritisiert wird die Sperrung eines konkreten grenzüberschreitenden Weges nach Tschechien und eines Grenzpfades durch die Kernzone. Interessanterweise nur von örtlichen Wanderern von deutscher Seite, die das damit begründen, dass sie doch früher − also noch zu DDR-Zeiten − immer hier langgegangen seien und das niemandem geschadet habe.

Großzügig vergessend, dass heute nur deshalb wieder Wanderfalken in den Sandsteinfelsen brüten, weil sie in den 90er Jahren neu ausgewildert und geschützt wurden, nachdem sie wegen Agrarchemikalien in der DDR ausgestorben waren. Großzügig vergessend, dass hier − außer nach der Nazi-deutschen Annexion des Sudetenlandes − schon immer eine Grenze verlief, die offiziell nie so frei begehbar war wie heute. Nur: Bitte außerhalb der strengsten Naturschutzzone.

Doch nun setzt sich eine regionale Bürgerinitiative dafür ein, den Nationalpark abzuschaffen. Stattdessen solle die Region Naturpark werden, der nicht die Natur und ihre eigenen Prozesse schützt, sondern die Natur in den Dienst des Menschen stellt und ihre Nutzungsformen wie Landwirtschaft, Tourismus und historisch gewachsene Sportarten bewahrt und stärkt.

Sie argumentieren grundlegend gegen Naturschutz: „Weil der Mensch Teil der Natur ist, kann er sie auch weder bedrohen noch zerstören. Er kann sie aber auch nicht pflegen, erhalten oder schützen. Bedrohung, Zerstörung, Pflege, Erhaltung und Schutz sind lediglich Kategorien der Kultur. Der Natur ist egal, was wir machen, in ihr gibt es einzig den Wandel”, so lauten zwei der 95 Thesen von Rolf Böhm, einem Wortführer der Bürgerinitiative, Lokalpolitiker und gleichzeitig seit Jahrzehnten Zeichner der liebevollsten und genauesten Wanderkarten der Sächsisch-Böhmischen Schweiz. Und weiter: „Und so wandern hier seit Jahrhunderten die Menschen und es werden nicht mehr und nicht weniger und all die Generationen haben auch nicht die Natur kaputtgemacht.”

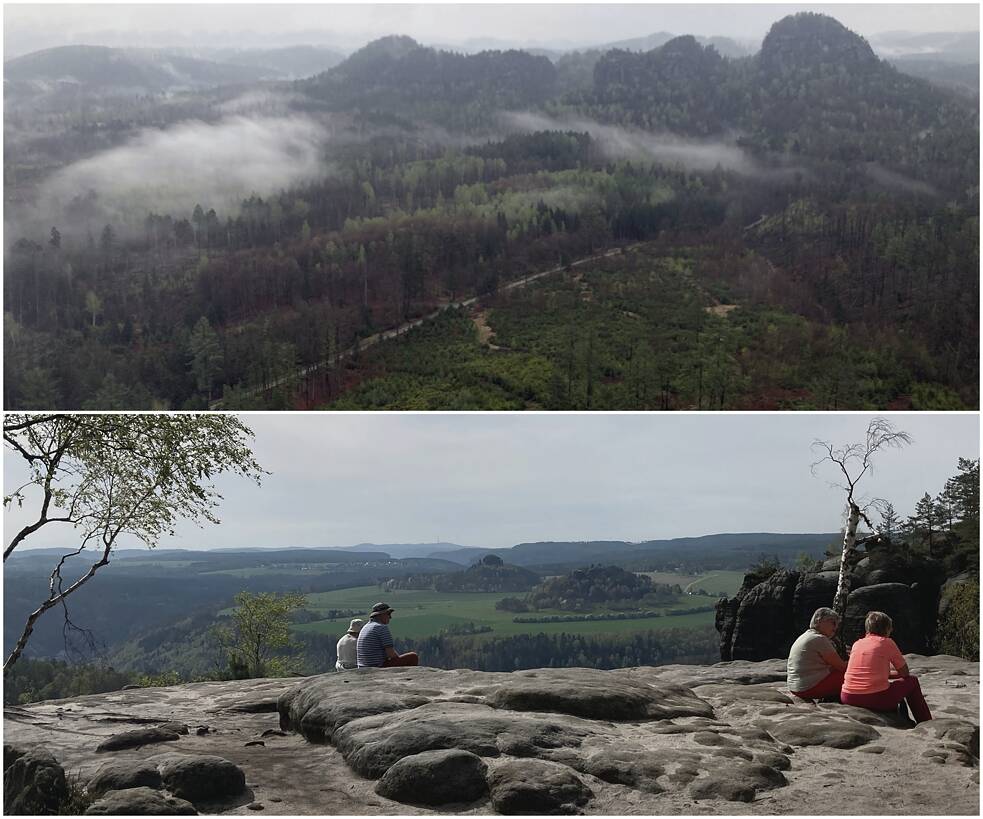

Letzteres ist faktisch falsch: Die Besucherzahlen steigen jedes Jahr. Vor allem romantische Social media-Beiträge − mit Sonnenaufgang oder mystischen Nebelschwaden zwischen Felsriffen − bringen immer mehr Menschen hierher.

Bauen, Besuchen, Boofen und Brandschutz

Der Tourismus ist das wichtigste Wirtschaftsstandbein. Von laut Tourismusverband rund acht Millionen Urlauber*innen und Ausflügler*innen in der gesamten Region Sächsische Schweiz pro Jahr besucht mit rund 3,5 Millionen knapp die Hälfte auch den Nationalpark. In der Böhmischen Schweiz nähern sich die Besucherzahlen der Millionenmarke. Von geschütztem Nationalparkgebiet umschlossene Gemeinden wie Hohnstein und Lohmen wollen darum gern mehr Bauland für neue Investitionen freigeben, besonders für Pensionen oder Touristenattraktionen wie die geplante Hängebrücke übers Polenztal. Der Nationalpark stört sie. Dabei müssten, im Falle seiner Auflösung, auch diese Gemeinden voraussichtlich mehr Geld ausgeben, weil Bundesmittel wegfielen − für Wegewartung und Infrastruktur zum Beispiel. Ganz abgesehen von Einbußen durch den Verlust des attraktiven und renommierten Titels „Nationalpark“.Tatsächlich hat der Tourismus schon seit über 250 Jahren Tradition im Elbsandsteingebirge. Eine besondere Rolle spielt seit Beginn des 20. Jahrhunderts das Klettern − für Männer und Frauen, wie schon meine Uroma, die hier vor rund 100 Jahren in knöchellangen Röcken, Lederhalbschuhen und verknoteten Sicherungsseilen mit ihren Kletterfreund*innen Sandsteingipfel erklomm. Im Oktober 2024 ist das Sächsische Bergsteigen mit seinen speziellen Regeln und gesteinsbedingten Einschränkungen (unter anderem: kein Magnesium, keine Keile) als immaterielles Unesco-Kulturerbe ausgezeichnet worden. Und zu diesem sächsischen Klettern gehört auch das Boofen: das Übernachten im Freien unter malerischen, vor Regen und Schnee schützenden Felsüberhängen.

Als Zugeständnis an diese Traditionen gibt es auch im Nationalpark Sächsische Schweiz international einmalige Sonderregelungen: Bestimmte Boofen sind außerhalb der Brutschutzzeit im Frühjahr und der Kernschutzzone freigegeben. Bedingung: keinerlei offenes Feuer, wie in jedem Wald. Außerdem gibt es extra Kletterzugänge und Rechte für Bergsteigerverbände, diese Zuwege freizuschneiden.

Auch Forstwirtschaft gab es seit Jahrhunderten − eine Tradition allerdings, die durch ihre Nadelholz-Monokulturen schon einmal in den 1920er Jahren zu großer Waldzerstörung durch den Nonnenfalter in der Sächsischen und Böhmischen Schweiz führte. Die danach angepflanzten Fichten haben nun die Dürresommer seit 2018 nicht mehr ausgehalten, der Borkenkäfer nutzte die Schwäche. Seitdem bricht der Wald zusammen, es entstehen „Mikado“-Felder aus Totholz. Besucher*innen beklagen das traurige Antlitz des Waldes. Anwohner*innen fürchten, dieses Totholz könne Waldbrände anfachen, wie den dramatischen Flächenbrand im Sommer 2022.

Dabei ist es ausgetrockneter Boden und Reisig, der Feuer nähren kann. Die toten Fichtenstämme stehen oder liegen noch immer angekohlt auf der Brandfläche: Sie sind vielmehr potentielle Feuchtigkeitsspeicher, die Feuer bremsen könnten. Und noch wichtiger: Waldbrände entstehen praktisch nie natürlich; es sind immer Menschen, die sie verursachen − durch mutwilliges Anzünden oder fahrlässigen Umgang mit Flammen, ob verbotenem Lagerfeuer, durch Feuerwerkskörper oder Zigarettenkippen.

Doch die Bürgerinitiative beschuldigt den Nationalpark, Gefahrenpotenziale hervorzurufen. Der Nationalpark ist unter großem Rechtfertigungsdruck. Der Streit um den Schutzstatus zieht sich durch Familien wie Ortschaften. Und politisch extreme Gruppen nutzen den Konflikt aus.

Missbrauch von Angst und Kritik

An einem heißen Sommertag findet an einem frischen Gebirgsflusslauf im Nationalparkgebiet das jährliche Straßenfest statt. Tausende flanieren zwischen kurzen Wanderausflügen zu den nächsten Aussichtspunkten und Musikangeboten im Tal. Fast alle Mühlen-Gaststätten bieten Kulturprogramm und deftigen Imbiss. Das Ordnungsamt bedenkt Falschparker*innen mit Strafzetteln. Nationalpark-Ranger holen Spaziergänger*innen mit Kindern und Hunden aus dem erfrischenden Nass des Flusses. Denn die Wasseramseln mit ihren wassernahen Nestern haben hier Vorrang − badende Menschen stören ihre Futterjagd und die Beute unter den Flusssteinen.In einer der Kneipen im Tal sitzt man dann beisammen und ärgert sich über den verübelten Sommerspaß. Bei Bratwurst und Bier treffen sich drahtige Kletterer in Funktionskleidung und stämmige Männer mit Reichsadler-Basecap oder T-Shirt der in rechtsextremen Kreisen beliebten Marke Thor Steinar. Vom Ärger über das Badeverbot im geschützten Fluss springt das Gespräch über das „Verbotsregime“ des Nationalparks, das verglichen wird mit den strengen staatlichen Corona-Pandemieschutzmaßnahmen vor fünf Jahren, zu den „Gleichschaltungsversuchen“ durch den angeblich illegitimen deutschen Staat… Kurz, auf schnellstem Wege hinein in Verschwörungstheorien.

Und das ist eine wirkliche Gefahr hier wie anderswo im polarisierten ländlichen Raum: Erzählungen und Gruppierungen, die das gesamte bestehende Gesellschaftssystem zerschlagen wollen, manipulieren und eskalieren den wichtigen demokratischen Aushandlungsprozess zwischen echten, relevanten Interessen der lokalen Bevölkerung und den hier übergeordneten Naturschutzzielen.

Politischer Stresstest

In Tschechien stehen die personell dünner ausgestattete Verwaltung des Nationalparks Böhmische Schweiz und ihre Kolleg*innen in den übrigen Nationalparks Böhmerwald, Riesengebirge und Thayatal übrigens schon jetzt vor politischen Herausforderungen: Im April 2025 hat die liberal-konservative Regierungspartei ODS Änderungen zum Nationalparkgesetz vorgeschlagen: Nationalparks sollten − Naturschutzzielen gleichgesetzt − vor allem der Entwicklung der Gemeinden dienen. Diese sollten in den Nationalparkräten wieder Entscheidungen blockieren können. Der gesamte Nationalpark sollte im Brandfall für Löschfahrzeuge befahrbar sein. Und Totholz beziehungsweise sogenannter „Trockenwald“ solle nicht mehr als funktionales Ökosystem betrachtet, die Abholzung auch in Verbotszonen erlaubt werden. Die Umweltschutzorganisation Hnutí Duha sammelt per Petition Unterschriften gegen diese Gesetzesinitiative. Und für die Einrichtung neuer Nationalparks.Das Konzept Nationalpark verliert an Wertschätzung. Naturschutz will man sich zunehmend nur noch da leisten, wo es niemand sieht, niemanden stört und niemand irgendwelche Zugeständnisse machen muss. Forderungen nach Verzicht − ob auf Wandern oder Investitionen in bestimmten Gebieten hier oder aufs Fliegen oder Autofahren − stoßen auf immer radikalere Ablehnung. Es heißt, in Zeiten eskalierender gesellschaftlicher Konflikte wachse die Sehnsucht nach der Natur. Und doch scheint der Raum zu schwinden, den wir ihr zu überlassen bereit sind. In Deutschland sind 0,6 Prozent der Staatsfläche Nationalparks (ohne die marinen Nationalparks in Nord- und Ostsee), in Tschechien 1,5 Prozent. Nicht einmal so wenig können wir der Natur abgeben? Nicht um den Klimawandel zu bremsen? Nicht einmal um eine Ahnung zu bekommen, wie Natur ohne uns funktionieren kann?

Denn das sieht man: Die seltensten Arten im Nationalpark findet man in den Ruhezonen. Da nisten und brüten Schwarzstörche und Uhus, da wandern Wölfe aus Polen umher, dahin ziehen sich scheue Salamander zurück. Da wachsen auf den Felsplatten noch Heidekraut und Moosteppiche in unterschiedlichsten Farben. Da krabbeln dicke schimmernde Käfer durchs Unterholz und in umgebrochenen Bäume wuseln unzählige Insekten und zersetzen das Material zu Nährstoffen für den künftigen Wald. Und egal wie unsicher uns seine Zukunft erscheinen mag, der Wald wächst einfach weiter.

Nationalparks in aller Welt

Nationalpark ist die strengste Naturschutzstufe im dicht besiedelten Europa. Die weltweite Kategorisierung von Naturschutzgebieten legt das IUCN, der Internationale Verband zur Bewahrung der Natur und natürlicher Ressourcen, fest.

Ia – strenges Naturreservat (strict nature reserve)

Betreten, Nutzung und Eingriffe streng kontrolliert und stark eingeschränkt

Kategorie Ib – Wildnisgebiet (wilderness area)

ursprüngliche oder nur leicht veränderte Gebiete ohne dauerhafte oder bedeutende Siedlungen

Kategorie II – Nationalpark (national park)

Großflächige natürliche oder naturnahe Gebiete mit charakteristischen Arten und Ökosystemen, die großräumige ökologische Prozesse schützen und umwelt- und kulturverträgliche Freizeit- und Besuchsmöglichkeiten bieten. Voraussetzung für den Titel: Die Natur muss auf 75 Prozent der Fläche sich selbst überlassen werden. Ausnahmen sind nur gestattet, wenn wissenschaftliche Forschung und Überwachung dazu dienen, die Artenvielfalt zu maximieren.

Kategorie III – Naturdenkmal oder -erscheinung (natural monument or feature)

Schutz einer bestimmten Landschaftsform

Kategorie IV – Biotop-/Artenschutzgebiet mit Management (habitat/species management area)

Schutz und Erhalt bestimmter Arten oder Lebensräume, auch durch regelmäßige Eingriffe

Kategorie V – geschützte Landschaft/geschütztes Meeresgebiet (protected landscape or seascape)

Bewahrung bestimmter Formen von Interaktion zwischen Mensch und Natur von ökologischen, biologischen, kulturellen und landschaftlichen Wert

Kategorie VI – Schutzgebiet mit nachhaltiger Nutzung der natürlichen Ressourcen (protected area with sustainable use of natural resources)

Gebiete in überwiegend natürlichem Zustand, teils unter nachhaltiger Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen

Die Größten:

Der größte Nationalpark der Welt ist der Nordost-Grönland-Nationalpark mit einer Fläche von 972.000 Quadratkilometern. Das ist etwa dreimal die Gesamtfläche Deutschlands.

Der Vatnajökull-Nationalpark auf Island ist mit 14.200 Quadratkilometern der größte Nationalpark in Europa.

Die Ältesten:

1872 wurde der Yellowstone-Nationalpark im Nordwesten der USA gegründet.

Der erste deutsche Nationalpark entstand 1970 im Bayerischen Wald, seit 1991 im Naturschutz begleitet von seinem tschechischen Nachbarn, dem Nationalpark Šumava (Böhmerwald).

In Deutschland gibt es 16 Nationalparks, vom Wattenmeer übers Untere Odertal, die Sächsische Schweiz bis in die Alpen. Unter besonderem Schutz stehen rund 0,6 Prozent der gesamten Fläche Deutschlands (nur Festland).

In Tschechien gibt es vier Nationalparks, der älteste ist der Krkonoše NP (Nationalpark Riesengebirge, Gründung 1963). Ihr Anteil an der gesamten Staatsfläche beträgt rund 1,5 Prozent.

Die Veröffentlichung dieses Artikels ist Teil von PERSPECTIVES – dem neuen Label für unabhängigen, konstruktiven, multiperspektivischen Journalismus. JÁDU setzt dieses von der EU co-finanzierte Projekt mit sechs weiteren Redaktionen aus Mittelosteuropa unter Federführung des Goethe-Instituts um. >>> Mehr über PERSPECTIVES

Juni 2025