達達運動百年

向一切發問

針對性地煽動反藝術——達達運動動搖了資產階級狹隘的價值觀與國家主義潮流,以達到對二者的反抗。100年後的今天,達達主義有哪些現實意義?在魏瑪和漢諾威之間,我們試圖探尋蹤跡。

春日魏瑪。在地下室C(C-Keller)——民主德國時期(DDR)異見人士的聚集地,荒誕合唱團(der Absurde Chor)正為魏瑪的達達藝術一百周年的展覽進行閉幕演出。“先有目的地,然後有了詞語,詞語引領我們到達那裡”(Am Anfang war der Ort, dann kam das Wort, jetzt sind wir dort),一眾女歌手跟隨著指揮米雪·馮·辛岑斯坦恩 (Michael von Hintzenstern)的拍子和唱。這位專業的教堂音樂家自從八十年代初開始就迷上達達藝術,他對庫特·史威特(Kurt Schwitters)著名聲音詩歌《原始奏鳴曲》(Ursonate)的演繹,在這座古典城市的社會主義文化圈中掀起了轟動。關於魏瑪這座城市在達達運動初期所扮演的重要角色,一個呈放著日常什物的陳列櫃便是佐證:據說這些私人物品都來自於歷史上那些達達大師:如聲音詩人庫特·史威特用來裝足粉的罐子,拼貼畫創造者之一的漢娜·霍克(Hannah Höch)用過的肥皂盒,以及納莉·凡·杜斯伯格(Nelly van Doesburg)的一雙精緻的手套。納莉和她的丈夫,建築家特奧·凡·杜斯伯格(Theo van Doesburg),於1921年來到魏瑪。

先鋒精神的毒

特奧·凡·杜斯伯格本應在魏瑪的包豪斯學院教授荷蘭風格派(De Stijil),可他卻對那些瘋狂的達達藝術家頗感興趣,幾年前,正是他們在一戰中期於瑞士中部地區掀起了一場藝術革命。“我要傳播這先鋒精神的毒,”他在給朋友的一封信中這樣寫道。當然,杜斯伯格並不是魏瑪唯一的達達放毒者:在第一屆構成主義者和達達主義者聯合大會上,來自蘇黎世的特利斯坦·查拉(Tristan Tzara)和來自漢諾威的庫特·史威特雙雙現身。大家喝了一整天的酒,晚上又齊聚宮廷酒店。面對那些看似由音節隨意組成的文字和完全沒有音調的聲音排列,頗有藝術鑒賞力的魏瑪觀眾也目瞪口呆。

魏瑪的藝術史學家米雪·呂提(Michael Lütthi)認為,對於達達主義者來說,一切都能夠成為藝術:廢舊報紙,櫥窗裡展示的玩偶,或是男用陶瓷小便池。不過,魏瑪只是“新藝術”誕生和持續的眾多地點之一。

魏瑪的荒誕合唱團(Der Absurde Chor),米雪·馮·辛岑斯坦恩擔任指揮,以“先有了詞語”(Am Anfang war das Wort)近旁是魏瑪的達達遺留物:漢娜·霍克的香皂盒旁是庫特·史威特的足粉。(圖片:M. Schuck)

綠野中的立體拼貼畫

第一次世界大戰之後,達達運動從蘇黎世波及全世界。在德國,柏林是繼魏瑪之後達達運動的中心。這不僅因為1920年達達藝術家組織的第一屆“達達展覽”在柏林的兩間後院里得以舉行;另一原因在於,在為數不多的女性達達藝術家中有一位正是在柏林工作:漢娜·霍克。當納粹分子將她的作品視為“頹廢藝術”而下令禁止時,霍克搬回了她位於市郊的花園小屋。她在這裡過著隱居的生活,幾乎被大眾遺忘,直到六十年代她被當地的一位編輯重新發現。年逾七十的霍克被柏林藝術學院委任。她的拼貼作品在紐約的當代藝術博物館展出。“遲來的名譽,對她來說就像一場晉封儀式”,畫家約翰納斯·鮑爾薩克斯(Johannes Bauersachs)如是說。他和他的家人現在正住在霍克的花園小屋中,打理她那行將消失的花園,那就像一副綠野中的達達立體拼貼藝術品:被修剪傾斜的黃楊樹,圓形的菜田和迷宮般的林蔭小道。一種對待世界的態度

像霍克一樣,很多達達藝術家都無法避免過早被世人遺忘的命運,例如庫特·史威特。此時此刻,這位藝術家在其家鄉漢諾威成了一位守護聖徒一樣的人物。他最有價值的遺作——著名的《梅茲堡》(Merzbau)複製品——陳列於漢諾威的施普倫格爾博物館(Sprengel Museum)。原作由史威特用木頭和紙泥在其父母居所的原址上搭建而成,直到1937年,他不得不流亡至挪威,後來再流亡至英國。這是一件可進入的裝置,一半是表現主義的電影佈景,一半是未來主義油畫。Merzbau這一作品的命名完全出於巧合,伊沙貝爾·舒爾茨(Isabel Schulz)——博物館中管理史威特遺物的負責人解釋:“在製作一副拼貼畫時,史威特剪用了商業銀行(Commerzbank)的一本宣傳冊,於是這樣,他為自己的達達藝術品發明了這麼一個獨特的名字。” 對於舒爾茨來說,達達主義並不是一段封閉的藝術歷史時期,而是一種“向一切發問的對待世界的態度”。無意義

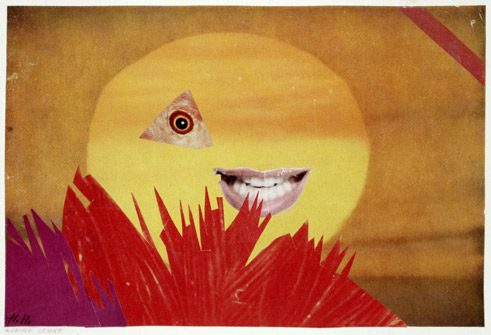

漢娜·霍克,《合成花朵》,1952,拼貼畫

| 圖片:© @Berliner Sparkasse, © VG Bild-Kunst, Bonn 2016

漢娜·霍克,《合成花朵》,1952,拼貼畫

| 圖片:© @Berliner Sparkasse, © VG Bild-Kunst, Bonn 2016

穿越一段時間,達達主義世界觀已經成為中學生的學習內容。庫特·史威特文理中學四年級的每位學生都被分發到一本史威特的書,裡面有他的生平簡介,和他著名的無義詩歌。11歲的克拉拉最喜歡史威特的 i詩歌: “讀啊:上提,下揚,上提,然後點點”(中學課堂教學生寫字母i的寫法)她驕傲地朗誦著。那麼,她是如何理解達達藝術的呢?“我想,他們聚會時一定有很多無意義的空談,來顯示這個世界就是一個沒有意義的世界——譬如毫無意義的戰爭……”那現在呢?“現在仍然也有很多無意義的空談”,克拉拉說。以無意義對抗無意義——沒有哪個藝術史學者能對達達給出更具束縛力,更具時代性的解釋了。

漢娜·霍克(1889-1978),德國最重要的古典現代主義藝術家之一。曼海姆藝術大廳的霍克展覽(2016年4月22日至2016年8月14日)上一本內容極為豐富的目錄冊收錄了她自1945年以來的作品。