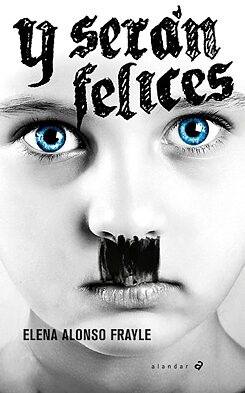

Y serán felices

Nunca más libres

(Fragmento de Y SERÁN FELICES, págs. 93-96)

Mientras recorríamos las salas, tanto Paul como yo nos dimos cuenta enseguida de lo que se proponía quien quiera que hubiera ideado la manera en la que los objetos aparecían expuestos en ese lugar. Se trataba de mostrar el contraste. El afilado contraste entre el idílico escenario en el que aparecían Hitler y sus lugartenientes, bajo la mole azulada de las montañas, frente a todo el terror, la guerra, el asesinato en masa que esas mismas personas, incluso en ese mismo escenario, habían maquinado y llevado a cabo. Y la pregunta que planeaba sobre todo lo que allí se veía era la que uno tantas veces se plantea cuando repasa los acontecimientos de la historia de Alemania: ¿cómo logró un sistema como ese, un sistema basado en el terror y el asesinato, lograr el apoyo de una gran parte de la población? De pacíficos alemanes, de gente como tú y como yo, gente que se consideraría a sí misma «buena», que habrían rechazado vigorosamente cualquier vinculación con el hecho de quitar la vida a otro ser humano, y que, sin embargo, nada hicieron para evitar que se quitara la vida a seis millones de judíos. O de homosexuales. O de gitanos. O de disminuidos físicos. O de enfermos mentales.

Creo que la respuesta que allí se ofrecía se resume en una palabra: «sugestión». Una sugestión colectiva. Como si todo el pueblo —o la mayoría— hubiera sucumbido a los efectos hipnóticos de un mago; seducidos, los individuos abdicaban de su soberanía y su voluntad y, dóciles y sumisos, seguían a su líder en todos sus extravíos. Y eso ocurría con los adultos y también con los niños, a los que se educaba en esa sugestión desde el jardín de infancia. Leí en uno de los paneles informativos una frase que me puso la piel de gallina, una frase extraída de un discurso de Hitler dirigido a los jóvenes en el año 38. En él, Hitler daba cuenta de todo el entramado de organizaciones juveniles que el Partido ofrecía a los jóvenes, en las que se podía ingresar ya desde los diez años y en el que, en sucesivas e irreversibles fases, los niños aprendían a ser «nada más que alemanes y a actuar como alemanes». Hitler concluía su discurso con una frase espeluznante, que es la que aparecía resaltada en la exposición : «Y los jóvenes dejarán para siempre de ser libres. Y así serán felices».

Sí, al pueblo alemán le hicieron creer que protagonizaba un «despertar nacional», que formaba parte de una unidad, una Volksgemeinschaft, como decían los carteles informativos de la exposición. El pueblo formaba una unidad con su líder, al que se mitificó mediante espectaculares puestas en escena, pero al que, al mismo tiempo, se presentaba cercano en escenarios como el de Obersalzberg, para posibilitar la identificación. Y diluida la esencia individual en la amalgama difusa de esa «comunidad de destinos», la voluntad del grupo prevalecía en cualquier caso sobre las propias convicciones. Entregaban su libertad, como había dicho Hitler en su discurso, y de ese modo eran felices.

Imagino que para Paul todo aquello no resultaba tan nuevo como para mí, aunque creo que le afectaba de una manera más directa; al fin y al cabo se trataba del pasado de su país, por mucho que él tratara de desvincularse de esa carga. Caminaba despacio, las manos a la espalda, los hombros un poco hundidos, como si de verdad acusaran el peso de un fardo. Apenas hacíamos comentarios mientras nos desplazábamos de sala en sala, pero algo nos hacía detenernos al mismo tiempo ante las mismas fotografías, examinar con atención los mismos objetos, leer los mismos textos. Se supone que los dos andábamos tras la pista de un tema para nuestro trabajo en la clase de Herr Schauer, pero en realidad —pienso ahora— creo que habíamos emprendido ya otro tipo de búsqueda, una búsqueda que no sabíamos a dónde habría de llevarnos ni tampoco cuál era su objeto, pero en la que los dos estábamos ya inmersos, sin aún saberlo. Y entonces fue cuando nos topamos con ella, con la pequeña Bernile. Como si nos hubiera estado esperando.

En la fotografía de Bernile a los dos nos llamó la atención, una vez más, el contraste. La fragilidad, la inocencia que emanaba de aquella niña rubia y sonriente con la brutalidad latente del hombre que se dejaba fotografiar con ella en esa pose de aparente ternura. Un contraste que delataba otro aún más escalofriante: el de un hombre que mostraba delicado afecto por una niña encantadora, pero que era capaz de ordenar el asesinato de cientos de miles de niños, tan encantadores como la pequeña Bernile, en los campos de exterminio. Nos detuvimos largo tiempo frente a aquella imagen, persiguiendo los detalles, intuyendo ya, en ese temblor de las rodillas —al menos eso fue lo que sentí yo—, que ahí se escondía una historia, una historia viva que aún no había terminado, y que nos afectaba a los dos.

Junto a la fotografía, una cartela explicativa relataba someramente los detalles de la historia de Bernile. Había acudido, junto con su madre, a Obersalzberg para presentar sus respetos al Führer, como parte de una de esas frecuentes peregrinaciones de jóvenes que el régimen se encargaba de fomentar. La madre de Bernile se las arregló para hacer saber a los organizadores de aquel acto que la fecha de cumpleaños de su hija coincidía con la del Führer, el 20 de abril. Aquel detalle debió de agradar al tirano, que ordenó que permitieran a la niña acercarse para intercambiar unas palabras y fotografiarse juntos. A partir de ahí se inició una intensa relación espistolar entre Hitler y la niña, que habría de extenderse a lo largo de varios años, hasta 1938, de la que resultaron diecisiete cartas, diecisiete cartas que hoy se conservan en el Archivo Federal de Alemania, según informaba el texto. Pero no se ofrecía ningún dato sobre las razones de la interrupción de la correspondencia en ese año ni sobre lo que ocurrió después con Bernile. Me pregunté si seguiría viva, si tendría hijos, nietos; nietos o tal vez bisnietos que —calculé rápido— podrían tener más o menos mi edad. Qué pensarían ellos de aquel ominoso intercambio espistolar de su abuela. De su infausto pen pal.

Autora

Elena Alonso Frayle (Bilbao, 1965) es Licenciada en Derecho y Economía por la Universidad de Deusto y Máster en Estudios Europeos por la Universidad de Nancy, pero desde 2008 se dedica por completo a la actividad literaria. Ha residido en Senegal, Argentina, Tailandia y Mongolia, aunque la mayor parte de su vida adulta ha transcurrido en Alemania. En la actualidad vive en La Paz, Bolivia.Más...