Balade

Une banlieue nommée Montréal

Hantée par les spectres du passé et malmenée par l'idéologie du progrès qui s'affirme entre autres par la « banlieurisation » de ses quartiers, Montréal s'oublie et s'efface. Balade historique et critique avec le journaliste et historien-flâneur Jean-François Nadeau.

Construite sur une île, Montréal tourne pourtant le dos à l’eau, prostrée sur elle-même. Pour s’en approcher, il faut savoir dénouer le fil d’une architecture routière des années 1950. Par ces voies rapides juchées sur des structures de béton, on imaginait alors l’automobile telle un aigle qui descend du ciel vers les lieux de travail des fourmis ouvrières. Montréal avait fait enterrer les rails de ses tramways, lesquelles reviennent néanmoins la hanter depuis chaque printemps après que, sous l’effet du gel de l’hiver, le vieux métal remonte à la surface des grandes artères pour en percer le bitume.

Montréal est d’une autre espèce que la ville de Québec. Elle n’a pas ce charme lisse et la beauté plastique qui font la fierté de ces villes dites du patrimoine mondial. Les maisons aux lignes élégantes, les rues finement dessinées, fer forgé, grilles, tout cela n’est pas Montréal, sauf pour une toute petite portion de la vieille ville, celle qui était protégée autrefois des attaques amérindiennes par une palissade de bois.

Vieilles choses, vieilles gens, c’est longtemps ainsi qu’on a voulu présenter le Québec aux visiteurs de l’Amérique. Par habitude, la vallée du Saint-Laurent a continué de se voir ainsi, de s’admirer à travers une tradition mortifère où le passé est envisagé tel un embaumement nécessaire à préserver l’idée d’un pays qui plait aux autres, un pays qui ne devient nôtre qu’à cette fin. Sur les rives du grand fleuve, «rien ne doit mourir, rien ne doit changer», observait Louis Émond dans son roman Maria Chapdelaine. «Notre maître, le passé», répétaient à sa suite les esprits en soutane.

Pourtant, tout de ce passé éclate depuis longtemps à l’ombre des gratte-ciel, au pied du mont Royal, là où se regroupaient les tribus iroquoïennes. Cela continue à l’heure où l’on se gargarise d’avoir pris conscience du patrimoine, une idée commode dont se repaît volontiers une humanité satisfaite de ne pas avoir à penser plus loin quand il est question d’histoire et de vie collective.

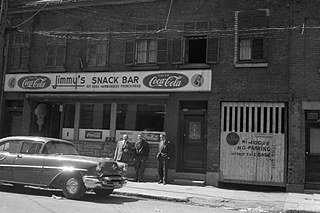

À Montréal, les façades des vieilles maisons qui bordent les artères commerciales ont éclaté. On le voit bien lorsqu’en marchant on s’adonne à regarder de l’autre côté de la rue: sous la poussée du petit et du grand commerce, des ajouts ont été greffés aux vieilles structures déjà en place. Cela donne des façades aux volumes très divers qui s’avancent ou s’éloignent de la rue, donnant lieu à des perspectives toujours mal assurées.

Du faubourg à la banlieue

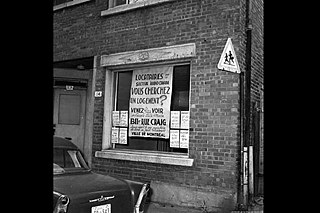

À l’Est, le faubourg à la mélasse fut entièrement détruit par des grues afin de faire place nette à un immense stationnement capable d’accueillir les ouvriers de la télévision et de la radio publiques. Même chose pour Victoriatown, un secteur situé près du vieux port. Au centre, le quartier dit du «red light», haut lieu des jeux illégaux, de la prostitution, de l’alcool et des fêtes nocturnes, disparut entièrement pour laisser place à des HLM. En rasant les maisons des pauvres, on croyait chasser la pauvreté. Pourtant le malheur des inégalités sociales restait à demeure. Me promenant au milieu de ces immeubles ternes et sans caractère de la fin des années 1950, j’y rencontrai un jour une dame âgée. Elle habitait là depuis la construction, me raconta-t-elle. Mais quelques jours à peine après y avoir aménagé avec son mari, celui-ci était tué par l’explosion d’une conduite de gaz. Depuis, elle vivait seule avec ses souvenirs.À Montréal, des dizaines de milliers de personnes furent ainsi déplacées puis oubliées. Et on a continué de raser depuis. Le boulevard Saint-Laurent, ancien haut lieu du théâtre burlesque en Amérique, ne propose désormais aux regards qu’une suite peu avantageuse de terrains vagues et d’immeubles abandonnés entrecoupés il est vrai par des immeubles tout neufs aux allures froides de l’architecture dite internationale, celles qu’aime s’offrir l’argent dans tous les pays du monde. Même chose rue Sainte-Catherine où parmi un groupe d’autres immeubles le Spectrum, scène mythique de la musique, a été rasé avant même que l’on obtienne des assurances solides que quelque chose d’autre y serait reconstruit avant longtemps. Disparu dans le même pâté de maisons le restaurant Anatolia dont j’aimais les gâteaux sucrés servi sans façon.

Dans le quartier Griffentown, les anciennes usines et les vieilles maisons tombent les unes derrières les autres. Il n’y a pas si longtemps, j’étais allé y voir La femme image, un film surréaliste de mon ami photographe Guy Borremans. Je n’arrive plus même à savoir où cette projection a pu avoir lieu lorsque je me promène à pied dans les environs. Montréal m’échappe petit à petit tandis que les projets du genre de celui de Griffentown se multiplient, sans vision d’ensemble.

La vie de Montréal a migré vers ses marges, sans qu’on reconnaisse pour autant à celles-ci droit de cité. Les représentations hautaines et distantes que l’on fait sans cesse de la vie à Longueuil, Laval, Brossard, Repentigny et autres banlieues unies par un indicatif téléphonique commun, le 450, empêchent de concevoir ce que Montréal est à devenir globalement.

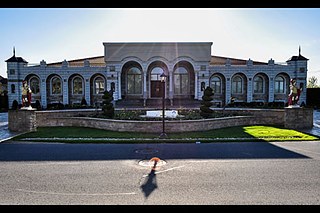

Montréal est aussi devenue cela. Mais comme dans toutes les grandes villes, on continue de croire que cette ceinture ne tient rien d’autre que ses propres boursouflures, qu’elle ne fait pas corps avec le squelette de la ville.

La banlieue apparaît pourtant aujourd’hui comme le lieu suprême d’un oubli volontaire qui a permi à la disneylandisation de s’établir sur toute une ville. À Montréal comme ailleurs, c’est le triomphe de la culture de la distraction dont parlait déjà Walter Benjamin.