Hidup dalam Pengasingan

Kenangan Pengganti Tanah Air

Hidup yang terpaksa dijalani di negeri asing bisa membawa risiko dan tidak terhitung banyaknya tantangan. Kepindahan ke lingkungan yang belum dikenal membuat orang harus menghadapi budaya baru tanpa persiapan. Ini bisa mengakibatkan kesepian, rasa rendah diri, dan bahkan depresi. Namun, apakah ada juga kasus kehidupan dalam pengasingan yang membawa peluang baru? Omwa Ombara, yang menyatakan diri sebagai feminis, hidup dalam pengasingan politik dan menceritakan pengalamannya dalam wawancara ini.

Siapakah Omwa Ombara?

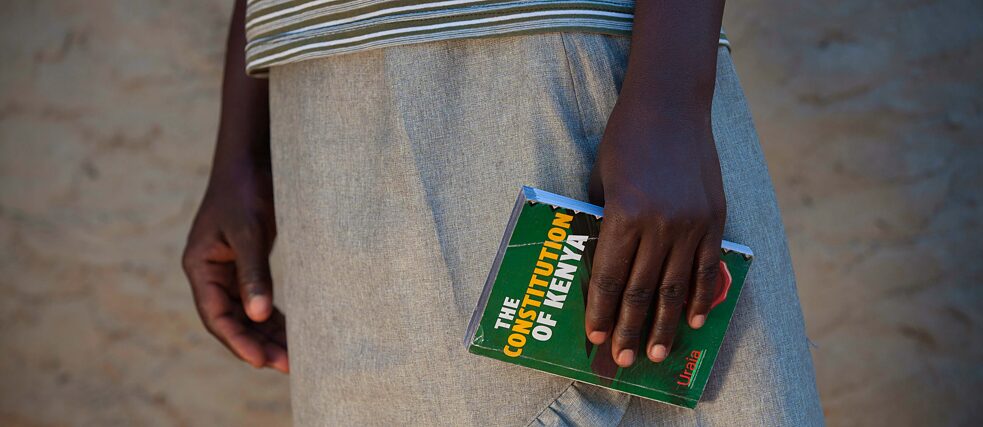

Omwa Ombara wartawan investigasi dan budaya yang sudah sembilan tahun hidup dalam pengasingan di AS. Ia sempat meliput kekerasan yang melanda Kenya pada tahun 2007 dan 2008 seusai pemilihan umum.

Ketika bekerja sebagai pemimpin kantor regional dan redaktur lokal untuk surat kabar The Standard di kota pelabuhan Mombasa di Kenya, ia ditetapkan sebagai saksi potensial pihak penuntut melawan William Ruto dan Uhuru Kenyatta oleh Mahkamah Pidana Internasional. Setelah itu, kedua politisi tersebut terpilih masing-masing sebagai wakil presiden dan presiden dalam pemilu pada tahun yang sama. Keduanya menghadapi dakwaan atas dugaan pembunuhan terhadap 1.500 orang serta atas penyerangan dan evakuasi paksa terhadap lebih dari 650.000 orang dari tempat tinggal mereka.

Setelah Omwa memenuhi panggilan Mahkamah Pidana Internasional untuk memberi kesaksian, teleponnya dan akses internet diretas dan ia dibuntuti di jalanan di Nairobi oleh orang-orang yang tidak dikenal. Ia terpaksa melarikan diri dan selama satu tahun ikut dalam sebuah program perlindungan saksi.

Bagaimana Anda bisa sampai di pengasingan?

Saya pergi ke pengasingan setelah satu tahun di bawah program perlindungan saksi yang didukung oleh Media Witness Protection Programme di New York, Human Rights Protection dan Witness Protection Agency di Nairobi di Kenya.

Saya dijaga oleh petugas keamanan negara dan nyawa saya terancam. Ada lusinan saksi dan saksi potensial yang menghilang secara misterius. Saya terpaksa lari untuk menyelamatkan diri. Atas bantuan teman-teman, yang tidak dapat saya sebutkan di sini demi keselamatan mereka, saya akhirnya sampai di Washington DC.

Saya tiba di AS pada bulan Februari 2013 dan sampai sekarang masih di sini. Dakwaan Mahkamah Pidana Internasional akhirnya batal akibat kurangnya bukti, berhubungan sebagian besar saksi memutuskan tidak bersaksi karena takut atau menghilang tanpa jejak.

Seperti apa pengalaman Anda dalam pengasingan?

Selama dalam pengasingan saya mendapat pengalaman baik dan buruk. Kehilangan tanah air itu bagaikan kematian kedua. Kita kehilangan jiwa, keluarga, komunitas, teman-teman, dan segala sesuatu yang pernah kita miliki.

Kedatangan di sebuah negara baru serta integrasi di tempat kerja dan ke dalam budaya sosial, fisik, spiritual dan ekonomi itu jauh lebih traumatis dari yang bisa kita bayangkan. Orang lain sukar percaya apa saja yang telah kita alami. Kita selalu saja harus membuktikan diri. Kecuali itu, sama sekali tidak mudah untuk mulai dari nol lagi. Kita hampir tidak pernah bisa melanjutkan profesi kita yang lama. Ada kemungkinan kita harus kembali ke bangku sekolah dan menjalani pelatihan ulang.

Lingkungan yang baru itu sangat berbeda. Orang-orang memiliki pandangan dan sikap hidup yang berbeda. Jurnalisme di sini berlainan dengan jurnalisme di tempat asal saya. Hal yang menjadi berita di sana belum tentu mendapat perhatian masyarakat di sini. Karena itu, mula-mula saya menerima berbagai pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh saya. Agar bisa menyambung hidup, saya sempat menempelkan label pada bawang dan tomat di sebuah supermarket. Saya juga pernah bekerja sebagai pelayan di acara-acara seperti pernikahan dan pemakaman. Kemudian saya mengikuti pelatihan sebagai petugas kesehatan komunal dan mendampingi pasien dalam perjalanan ke rumah sakit.

Saya menghabiskan satu setengah tahun di tempat penampungan tunawisma sebelum kembali menjadi bagian dari sebuah masyarakat. Pada awalnya saya mengalami sosiofobia dan bersikap curiga terhadap pertemanan baru. Kesepian itu meninggalkan kepedihan yang hampa di dalam hati, dan perasaan nostalgia bisa sangat melumpuhkan.

Hidup dalam pengasingan membuat saya menjadi lebih keras, tapi secara paradoksal sekaligus juga lebih lembut. Saya belajar seni bertahan hidup dan menjalin pertemanan baru, dan berkat bantuan teman-teman itu saya berhasil kembali ke dunia media. Dari pengalaman pribadi saya sekarang tahu bahwa siapa pun bisa tertimpa kemalangan. Karena itu saya menjadi lebih berempati dan tidak terlalu berprasangka. Pada saat yang sama, hidup dalam pengasingan tidak memberi saya kemungkinan untuk kembali ke tempat asal saya, untuk menguburkan keluarga terdekat, khususnya ibu saya. Ini menimbulkan rasa bersalah yang luar biasa. Tetapi saya tidak bisa mengubah keadaan.

Apakah hidup dalam pengasingan berdampak terhadap tulisan Anda?

Hidup dalam pengasingan meningkatkan kompetensi saya dalam hal menulis dan mengubah sudah pandang saya terhadap tema-tema tertentu. Saya berkesempatan menerbitkan memoar saya dan menulis tentang dunia media di Kenya dan tentang betapa rumit dan berisiko peliputan pemilihan presiden bagi kaum wartawan.

Berhubung saya sudah sembilan tahun tidak kembali ke tanah air saya, sekarang ini saya menulis tentang tema-tema regional di AS, terutama tentang imigrasi. Di sini terdapat klub-klub dan pusat-pusat untuk penulis. Partisipasi dalam kursus penulisan dan kerja sama dengan para kolega juga sangat bermanfaat. Selain itu, juga tersedia dana bantuan dan program residensi. Berbagai peluang itu saya manfaatkan untuk mengembangkan kemampuan menulis saya.

Akibat klaim suaka politik yang saya ajukan, ruang gerak saya dalam aktivitas politik dan peliputannya menjadi terbatas. Saya tidak bisa membuat tulisan yang kritis terhadap pemerintah yang menampung saya. Ini salah satu aturan yang memberatkan saya. Aturan ini menimbulkan perasaan tidak berdaya dan malu. Jiwa saya serasa terbakar karena kecewa dan frustrasi. Pada saat seperti itu, saya merasa telah gagal sebagai jurnalis. Perang yang saya jalani di tempat asal saya tidak bisa saya lanjutkan di negara yang menjadi tuan rumah saya.

Sisi positifnya adalah bahwa saya sekarang lebih percaya diri kalau harus menceritakan kisah saya dan kisah-kisah lain dari Afrika dari sudut pandang saya sendiri.

Apa lagi yang berubah dalam hidup Anda?

Saya sekarang bisa membedakan kawan dan lawan. Hati saya berkeping-keping ketika menyaksikan hasil kerja saya selama ini hancur lebur. Saya membawa luka-luka dalam hati yang mengingatkan saya akan masa lalu dan sering sangat membebani saya.

Tetapi, kekuatan saya bersumber pada keuletan saya. Saya belajar hidup bersama diri saya yang baru dan berjalan senyaman mungkin dengan sepatu saya yang baru. Kecuali itu, saya belajar bahwa keluarga itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya. Saya tidak bisa menyentuh atau bertemu langsung dengan sanak saudara saya. Saya membangun tanah air di dalam hati. Di sanalah saya hidup. Tanah air bukan lagi tempat fisik bagi saya. Tanah air saya adalah kenangan-kenangan dari masa lalu saya.

Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai feminis? Dan bagaimana bentuk feminisme Anda berdampak terhadap hidup dan kerja Anda?

Ya, saya menganggap diri saya feminis. Saya memperjuangkan hak-hak kaum jurnalis perempuan, terutama terkait bayaran yang sama bagi perempuan dan laki-laki di profesi ini. Sekarang ini, jurnalis perempuan pada umumnya menerima bayaran yang lebih rendah untuk kerja mereka dibandingkan jurnalis laki-laki. Ini harus berubah. Selain itu, saya secara aktif menentang diskriminasi jurnalis perempuan terkait kesempatan untuk maju dan membina karier. Saya menantikan hari ketika kekuasaan laki-laki di dunia media berakhir dan penulis perempuan dan laki-laki mendapat perlakuan yang sama.

Wawancara ini dilakukan oleh Tom Odhiambo, dosen sastra, media, dan ilmu budaya pada Universitas Nairobi.