Leben im Exil

Meine Erinnerungen sind meine Heimat

Das erzwungene Leben in einem fremden Land kann mit Risiken und zahllosen Herausforderungen verbunden sein. Durch den räumlichen Wechsel in eine unbekannte Umgebung wird man unvorbereitet mit einer neuen Kultur konfrontiert. Einsamkeit, mangelndes Selbstwertgefühl und sogar Depressionen können die Folge sein. Doch gibt es auch Fälle, in denen ein Leben im Exil neue Chancen bereithält? Omwa Ombara, die sich selbst als Feministin bezeichnet, lebt im politischen Exil und berichtet in diesem Interview von ihren Erfahrungen.

Wer ist Omwa Ombara?

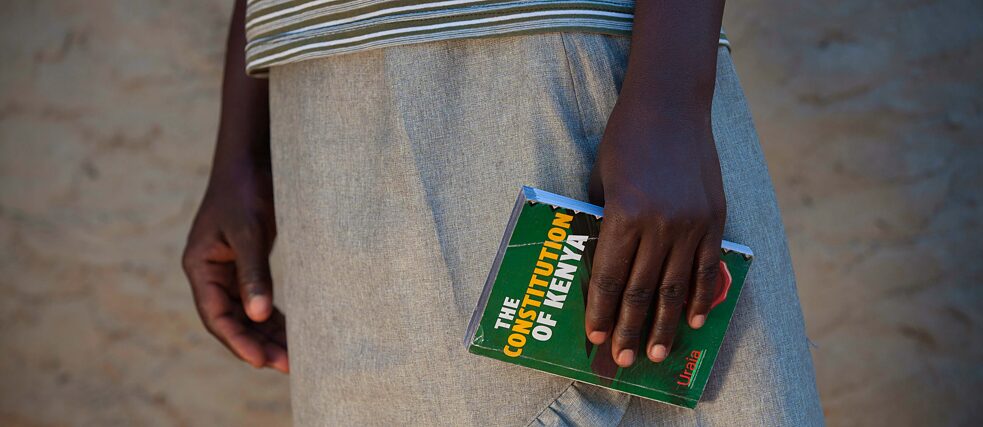

Omwa Ombara ist eine Investigativ- und Feuilleton-Journalistin, die seit neun Jahren im Exil in den USA lebt. Sie hatte über die Gewaltausbrüche der Jahre 2007 und 2008 in Kenia im Anschluss an die Wahlen berichtet.

Während ihrer Arbeit als regionale Büroleiterin und Lokalredakteurin für die Zeitschrift The Standard in der kenianischen Küstenstadt Mombasa ermittelte sie der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) als mögliche Belastungszeugin gegen William Ruto und Uhuru Kenyatta. Im Anschluss waren beide Politiker im selben Jahr bei Wahlen zum Vizepräsidenten bzw. Präsidenten gewählt worden. Gegen die beiden Politiker lag eine Anklage wegen des mutmaßlichen Mordes an 1 500 Menschen sowie wegen Körperverletzung und Zwangsevakuation von mehr als 650 000 Menschen aus ihren Häusern vor.

Nachdem Omwa einer Einladung des IStGH zur Aufnahme ihrer Zeugenaussage gefolgt war, hackten Fremde ihre Telefone und ihren Internetzugang und folgten ihr in Nairobi auf der Straße. Sie musste fliehen und nahm ein Jahr lang an einem Zeugenschutzprogramm teil.

Wie sind sie ins Exil gekommen?

Nachdem ich ein Jahr mit Unterstützung des Media Witness Protection Programme in New York, Human Rights Protection und der Witness Protection Agency in Nairobi in Kenia im Zeugenschutz verbracht hatte, ging ich ins Exil.

Ich wurde von staatlichen Sicherheitskräften bewacht und mein Leben war in Gefahr. Dutzende von tatsächlichen und potenziellen Zeug*innen verschwanden unter mysteriösen Umständen. Ich musste fliehen, um mein Leben zu retten. Mit Hilfe von Freund*innen, deren Namen ich zu ihrem Schutz nicht nennen kann, landete ich schließlich in Washington DC.

Im Februar 2013 bin ich in den USA angekommen und immer noch hier. Die Anklage des IStGH wurde später in Ermangelung von Beweisen fallen gelassen, weil die meisten Zeug*innen sich entweder aus Angst gegen eine Aussage entschieden hatten oder spurlos verschwunden waren.

Welche Erfahrungen haben Sie im Exil gemacht?

Im Exil habe ich gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Der Verlust der eigenen Heimat ist wie ein zweiter Tod. Man verliert die eigene Seele, Familie, Gemeinschaft, Freund*innen und alles, was man je besessen hat.

Die Ankunft in einem neuen Land und die Integration am Arbeitsplatz und in die soziale, physische, spirituelle, wirtschaftliche Kultur ist viel traumatischer als man sich vorstellen kann. Niemand glaubt einem wirklich, was man erlebt hat. Man muss es immer wieder beweisen. Außerdem ist es alles andere als leicht, noch einmal bei Null anzufangen. Man kann so gut wie nie einfach den alten Job weitermachen. Vielleicht muss man noch einmal in die Schule und eine neue Ausbildung machen.

Das neue Umfeld ist anders. Die Menschen haben dort andere Sichtweisen und Auffassungen vom Leben. Der Journalismus hier unterscheidet sich von dem in meiner Heimat. Was dort eine Nachricht wäre, ist für das Publikum hier nicht zwangsläufig interessant. Deshalb nahm ich zunächst einmal irgendwelche Jobs an, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie einmal machen würde. In einem Supermarkt klebte ich Etiketten auf Zwiebeln und Tomaten, um meine Rechnungen zu bezahlen. Ich arbeitete auch als Kellnerin bei Veranstaltungen wie Hochzeiten und Beerdigungen. Später machte ich eine Ausbildung zur kommunalen Gesundheitshelferin und begleitete Patient*innen ins Krankenhaus.

Bevor ich wieder Teil einer Gesellschaft wurde, verbrachte ich eineinhalb Jahre in einem Wohnheim für Obdachlose. Anfangs war ich soziophob und stand neuen Freundschaften misstrauisch gegenüber. Die Einsamkeit hinterlässt einen leeren Schmerz im Herzen, und nostalgische Gefühle können sehr lähmend sein.

Das Exil hat mich härter, paradoxerweise aber gleichzeitig auch weicher gemacht. Ich habe die Kunst des Überlebens erlernt und neue Freundschaften geschlossen, mit deren Hilfe ich den Schritt zurück in die Medienwelt geschafft habe. Aus meiner Erfahrung weiß ich nun, dass das Unglück jede*n treffen kann. Ich habe daher mehr Mitgefühl und nicht so viele Vorurteile. Gleichzeitig gibt mir das Leben im Exil keine Möglichkeit, in meine Heimat zurückzukehren, um meine nächsten Angehörigen zu Grabe zu tragen, vor allem auch meine Mutter. Das Schuldgefühl kann überwältigend sein. Doch ich kann es nicht ändern.

Hatte das Leben im Exil einen Einfluss auf Ihr Schreiben?

Das Exil hat meine Schreibkompetenz gestärkt und meine Perspektive auf bestimmte Themen geändert. Ich konnte meine Lebenserinnerungen veröffentlichen und über die Medienlandschaft in Kenia und darüber berichten, wie heikel und riskant die Berichterstattung über die Präsidentschaftswahlen für Journalist*innen ist.

Da ich seit neun Jahren nicht mehr in meiner Heimat war, berichte ich inzwischen über regionale Themen in den USA, vor allem über Einwanderung. Hier gibt es Clubs und Zentren für Schriftsteller*innen. Die Teilnahme an Schreibkursen teilzunehmen und die Zusammenarbeit mit Kolleg*innen ist ebenfalls sehr nützlich. Außerdem werden Fördermittel und Residenzprogramme angeboten. Diese Möglichkeiten habe ich in Anspruch genommen, um meine Schreibfertigkeiten weiterzuentwickeln.

Durch meinen Anspruch auf politisches Asyl bin ich in meiner politischen Betätigung und Berichterstattung eingeschränkt. Ich kann nicht kritisch über eine Regierung berichten, die mir Obhut gewährt. Dies ist eine der Regeln, mit der ich nur schwer leben kann. Sie hinterlässt ein Gefühl der Hilflosigkeit und Scham. Meine Seele brennt vor Enttäuschung und Frust. In solchen Momente habe ich das Gefühl, als Journalistin versagt zu haben. Ich kann den Krieg, den ich in meiner Heimat geführt habe, in meinem Aufnahmeland nicht fortsetzen.

Auf der positiven Seite habe ich mehr Selbstvertrauen gewonnen, wenn es darum geht, meine Geschichte sowie Geschichten aus Afrika aus meiner eigenen Perspektive zu erzählen.

Was hat sich in ihrem Leben noch verändert?

Ich habe gelernt, genau zwischen Freund und Feind zu unterschieden. Es hat mir das Herz gebrochen, mein gesamtes Lebenswerk in Trümmern zu sehen. Ich trage Wunden in meinem Herzen, die mich an meine Vergangenheit erinnern und oft schwer auf mir lasten.

Doch meine Stärke kommt aus meiner Widerstandskraft. Ich lerne, mit meinem neuen Ich zu leben und mit meinen neuen Schuhen so bequem wie möglich zu laufen. Außerdem habe ich gelernt, meine Familie nicht als Selbstverständlichkeit zu betrachten. Ich kann meine Verwandten nicht berühren oder persönlich sehen. Ich habe mir ein Zuhause in meinem Herzen geschaffen. Dort lebe ich. Das Zuhause ist für mich heute kein physischer Ort mehr. Meine Heimat, das sind die Erinnerungen aus meiner Vergangenheit.

Betrachten Sie sich selbst als Feministin? Und wie hat Ihre Form des Feminismus Ihr eigenes Leben und Ihre Arbeit beeinflusst?

Ja, ich betrachte mich als Feministin. Ich trete für die Rechte von Journalistinnen ein, insbesondere wenn es um die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern in diesem Beruf geht. Aktuell werden Journalistinnen für ihre Arbeit in der Regel schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen. Das muss sich ändern. Darüber hinaus engagiere ich mich aktiv gegen die Diskriminierung von Journalistinnen, was ihre Aufstiegsmöglichkeiten und Karrierechancen betrifft. Ich freue mich auf den Tag, an dem das Patriarchat in der Medienbranche vorüber ist und Autorinnen und Autoren gleich behandelt werden.

Das Interview führte Tom Odhiambo, Dozent für Literatur, Medien und Kulturwissenschaften an der Universität Nairobi.