谷崎由依からリリアン・ペーターへ

京都、2021年9月3日~14日

親愛なるリリアンさんへ

わたしからの、最後の手紙となります。これまでも遅れがちでしたが、今回はちょっとびっくりするくらい遅くなってしまいました。理由は、この往復書簡を終わらせねばならないこととも関わっているのですが、わたしの生活があまりに多忙だからです。育児休暇が終了した職場、つまり大学で、この四月から授業が始まりました。育児をしながら仕事をする。これは思っていたよりずっとたいへんでした。いえ、仕事がひとつならなんとかなるのでしょう。わたしの場合は、教えることと書くこと、ふたつあります。やりたいことは後者ですが、前者のほうが義務の度合いが強く、従って書く時間はどんどん削られていきました。

とはいえ、それでも、ペースさえ掴めればなんとできないこともなかったのです。きっかけは六月に起きたある出来事でした。子どもを産み、育てていると、思わぬところからほとんど敵意にも似た攻撃を受けることがあります。わたしはそのことで、深く傷つき、苦痛に苛まれる日々を送ることになりました。書けなくなったのは、何よりもそれが原因なのです。この往復書簡だけではなく、今年やることに決めていたおおきな書き仕事も、ほとんどすべてが頓挫してしまいました。手紙が遅れた理由についてリリアンさんに説明するため、その出来事に言及しようとするたび、負の感情がよみがえっては体調を崩していました。でも、もうやめます。わたしはただ、遅くなってしまったことをお詫びして、いま目の前にあること、落ち着いて書けることだけを書きたいと思います。

今朝は雨が降っています。子どもは保育園へ行きました。保育園には、夫が出勤のついでに送っていきます。わたしはそのあいだに散らかった食卓やおもちゃを片付けて、家じゅうを掃除し、洗濯をして、それから仕事をするのが日課なのですが、今日はそれらの家事は後まわしにして、先にこの文章を書くことにしました。

いったいに、朝の時間は貴重なものです。起きた瞬間の、それまで見ていた夢と自分とのあいだに何の夾雑物もない状態。わたしにとって、それがもっとも執筆に適した時間です。書くといういとなみは果敢ないものです。自分の核であるくせに、家事とか育児とか生活にまつわるものの圧倒的な具体性の前には、影をひそめて逃げ去っていくところがあるのです。少なくともわたしにとってはそうです。これは突き詰めると自己評価の話(自分の書き物に価値を見いだせず、掃除でもしているほうがマシだと思うような)にも繋がってきそうですが、いまはやめておきましょう。

起きがけの時間を使えないなら(実際、子どもの相手をしていて使えないことがほとんどです)、今度はカフェに行くしかありません。ここにもうひとつの問題があります。コロナ禍です。

去年リリアンさんと書簡のやりとりをしていたころは、消毒や予防を徹底していれば、まだカフェの席に座る余裕もありました。でも、いまはそうは思えません。日本は感染爆発を起こしました。「起こしてしまいました」と書こうとして、やめました。「してしまう」には、そのつもりがなかったのにそうなってしまった、という含みがあります。日本の場合は、デルタ株の広まるなかオリンピックを開催すれば、感染爆発は必至と言われていたのに、やったのです。確信犯ではないかと思うほどです。

……午前中に、ここまで書きました。そこで筆は(つまりキーボードを打つ手は)止まってしまいました。コロナ禍とそれに伴う怒りについて書いてゆく流れだったのに、わたしはなぜかべつのファイルをひらいて、今朝見た奇妙な夢について長い記録を書きはじめていました。わたしたちの怒り、そして無力感。八月下旬には御しがたいと思われていた感染状況は、この数日でやや沈静化している印象も受けますが、それでもなお、医療現場は逼迫し、数多くのひとたちが、自宅療養という名のもとに治療を受けられずにいます。怒りについて書くことは、ときにあまりに個人的すぎる。この手紙はリリアンさんに宛てたものですが、同時にウェブ上に公開される、公的な作品です。怒りは事象との距離を失わせ、わたしは自分の書き物が、公開されるに相応しいものかどうかわからなくなるのです。

ウイルスは目に見えず、そして自宅や病院で苦しむひとの様子も、容易には目に入ってきません。コロナという災厄の、それが独特なところかもしれません。不穏さだけが世に満ちて、でも振り返ればもうそこにいるかもしれない。わたしと夫はワクチンを接種しているので、重症化する可能性は高くないと言えますが、けれど一歳になるわたしの子、手洗いを嫌がり何にでも触れたがる、好奇心旺盛な彼女のことを、わたしは守り切れるのか。夜になると一日を振り返り、感染する可能性のあった瞬間のことを数え上げては、後悔と不安に駆られます。

落ち着いて書けることだけを書く、と記したくせに、どうやらそうできてはいないようです。このような毎日のなかで、こころを落ち着けてくれるのは、わたしのちいさな娘と、そしてベランダの植物たちです。何かが育っていくのを見守ることには喜びがあると感じます。成長過程にあるもののなかでは、確かな時間が流れています。わたし自身の時間はもう止まっていると、この十年来考えることがしばしばありましたが、時間とともに先へ先へと進む存在を前にしていると、わたしの時間もまた、動いていくような気持ちになるのです。

今回の手紙を書くにあたって、これまでのやり取りすべてを読み返してみました。ロックダウンを繰り返すベルリンからのリリアンさんの手紙には、部屋に閉じこもっているからこその、思索の冒険があります。とりわけ前回の手紙は、思索の深さとイメージの広がりにおいて、素晴らしいものでした。遙か昔の北海の船乗りたちと、彼らの帰りを待ちながら機を織った女たち。機織りはわたしがしばしば小説のモチーフにするテーマで、出産前に刊行した長篇は、わたしの故郷でかつて繊維産業に従事した女工たちの物語でした。絹織物の原料となる蚕を育てる女たちを主人公にしたこともあります。それはまさしく「記録されてこなかった過去」についての物語でした。リリアンさんが現在取り組んでいる執筆計画には、大変心惹かれます。ご先祖がメルヴィルの『白鯨』に登場するというのも驚きですね! 完成されたら、ぜひ何らかのかたちで拝読したいものです。

その前の手紙でわたしが『ファウスト』の“母たちの国”に触れたことから、リリアンさんは“母たちの言語”について考えてくださいました。母たちの国を逃れたファウストが帰り着くのが、「堅固な岸辺」という「現実」であることから、“母たち”の国は流動的であり、移り変わるイメージの国であると考察されています。

わたしは、妊娠期から産後にいたるまでに自分がすごした場所について思いを致します。それはひとつの圏域で、死者の国に近かったと思います。出産といういとなみは、いのちを生み出すことだけれど、生命の果実は死に近いぎりぎりのところでしか手に入りません。母親も死に近づくし、赤ん坊もまた、胎内という、産道の向こう側の“あの世”から、“この世”への境界を通り抜けるときに、やはり死へ接近しなければなりません。生と死が拮抗し、そのダイナミズムにより生まれる力が、嵐のように吹き荒れているのが誕生の現場でした。医療が未発達だった過去の時代、出産によって多くのいのちが失われたのも頷けます。

そうやって生まれた赤ん坊は、この世にやってきてからも、しばらくはまだ“あちら側”の世界を生きているのだと感じます。往復書簡の最初のほうに書いた、「人間ではない、べつの種類の生きもの」のようだった時期です。それはリリアンさんが『ファウスト』から引用してくださったような、「そのまわりには空間がない ましてや時間がない」ような生であり、存在です。子どもを見守っていたわたし自身も、その世界に引き摺られ、なかば足を踏み入れながら一緒に生きていました。わたしの子は、離乳食を、つまりは母乳以外の食べ物を摂取するようになったあたりから、外への好奇心がぐっと増し、母親を通さなくとも世界と直接繋がることができるようになっていったと感じます。

そんなふうにして赤ん坊は、幽冥の境からこの世の具体へと徐々に足を踏み出していきます。わたしの子は一歳七ヶ月で、いまは象徴の体系へと入りつつあります。つまり言葉を覚えていっているのです。

彼女は口が達者なほうではないようで(わたしに似ているのであれば、これは当然ですね)、まだ気が向いたときしか単語を口にしません。でも世界と言葉のあいだには、ある関係が結ばれているのだということを、確実に学びつつあります。そのことをとくに実感するのが、絵本を読んであげているときです。

言葉と経験とはあるいは、おなじ分量ずつ取り入れていくべきものなのかもしれません。何かの教育法で、そんなふうに説いているのを聞いたことがある気もします。けれど疫病の蔓延する時代に、あらゆるものの実物をその都度見せてあげるのは困難です。たとえば私の子どもは動物が好きですが、混みあった動物園に連れていくことは憚られます。実際には目にしたことのない動物を、彼女はたくさん知っています。絵本を通して知ったのです。

キリン、ゾウ、カバ、コアラ、ウサギ。そうした動物が、あたらしく読む絵本のなかに出てくると、あ、と言って、本棚を指さします。うちにある絵本の、あれに出てきた、と言うのです。あるいは会話のなかで、「すやすや」という言葉を使うと、その単語が使われている絵本(ラッコが眠る絵に「すやすや」という形容がされています)を持ってきます。ここに出てきた、おなじだ、と言いたいのです。

自分や、自分を取り巻く人間たちの、喉を通してやってくる“音”。慣れ親しんだ人間のものであればあるほど、耳に届きやすいその声を、真似して言うという行為じたいはずいぶん前からありました(たとえばわたしが「抱っこ」と言うと、真似して「でぃやっこ」と発語するなど)。けれど一歳を過ぎてしばらくしてから、それらが何かを“意味”しているとも気づきはじめたようです。

言葉は物と物とを繋ぐ。まったく同一のものでなくても、ある属性を共有する物どうし、点と点を線で結んでいる。その線が無数に増えたものが、わたしたちの生きる認識の世界なのでしょう。そのことをあらためて思い知らされます。こんなにちいさくても、いえ、ちいさいからこそ、言葉の網の目のネットワークを身内に構築していくさまが、ありありと窺えて興味深く思います。それが何よりもまず、本の世界を通してであるということも。

わたしの子は一昨日、はじめて「ねんね」という単語を口にしました。『もう ねんね』という絵本を寝る前に読んであげているので、その本についてわたしの真似をして言ったのです。彼女が何かあたらしい単語を口にするたび、わたしは、暗闇のなかにひとつ灯りがともったような気持ちになります。またひとつ、あたらしい灯りが認識の世界を照らしたのです。

リリアンさんの書かれていた、“母たちの言語”のことを思います。子どもが言葉を覚えてゆくにつれて、わたしもまた“母たちの国”から抜け出てゆくのかもしれません。それはまだまだずっと、何年も先のことではあります。それでもあの“誕生”の現場、原初の混沌とその磁場がかたちづくっていた“狭間”の圏域からは、いまこの瞬間も一歩ずつ歩み去りつつあるのです。

わたしたちの社会秩序がその上に成り立つ、理性による平明な認識の世界。整序されたその敷地の下には莫大な凍土が地中深くまで広がっていて、リリアンさんの言葉を借りれば、「凍結されたものや閉じ込められたもの」、すなわち“母たちの言語”が眠っています。いえ、眠ってなどいない。それらは確かに生きて動いている。ただ、こちら側からはあまり見えない。頑強な秩序の支配する、いわば“父の側にある”この世界には、不要だとされているものだからです。

それでもわたしたちはみな、かつてはそこにいたのです。古事記において「根の国」「妣(はは)の国」と称される、あの狭間の圏域。そこにおいてわたしが口にし、そして耳にしたもの。かろうじて手にすることのできた言葉のかけらたちには、たとえば赤ん坊の喃語――この世のあらゆる言語の発音をそのうちに含んでいるとされる、原初の言葉も含まれるでしょう。ファウストが見ようと欲しながら正視することのできなかったもの、その“そのもの”をわたしは、赤ん坊とともに通り抜けてきたのだと感じています。人間が、人間としての機能――言語や理性といったものを、身につけていくにつれて、徐々に失っていったもの。その正体を、垣間見たのだと言えば、おおげさにすぎるでしょうか。

わたしはいま、書くことの、ひじょうに困難な状況にあります。この手紙のこのバージョン(ここに至るまでに、書いては破棄した手紙が何通かあります。怒りに捕らわれすぎていて、作品になっていないと判断した原稿です)を書きはじめることができたのは、九月三日のことでした。結びを書いている現在は、九月十四日の昼です。

そのあいだに夫が海外出張に行き(このご時世にです!)、わたしはひとりで家事や育児をこなしながら、片道二時間かかる職場へ通勤していました。電車のなかで数行を書き、子どもが眠っているあいだに数行を書き、子どもが起きて泣き出しては中断され(いったいにこの、中断される、というのが、書くことにおいてもっとも堪えることです。ようやく流れ出した文章を、鉈でもって暴力的にぶった切られるような感覚です)、そして翌朝は授業の準備をし、掃除をし、離乳食を作り、夜は子どもの世話をして一緒に眠り、早朝に起きて家事をすませてから、一行書いたところでまた子どもが泣き出し、ふたたび中断され、みたび中断され、結論を書くだけでも何日もかかりました。晴れた日があり、秋めいてきた陽射しが照らす稲田を車窓から眺め、そうして今日はまた雨で、わたしはカフェのテラス席に座り、濡れて艶やかさを増す頭上の木の葉を眺めてはこれを書いています。

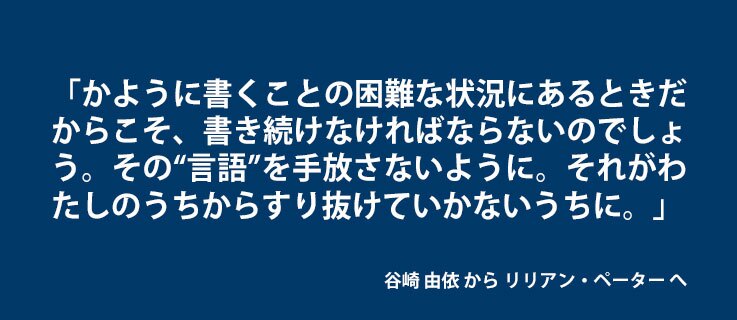

子どもを妊娠し、七ヵ月のときに重度の切迫早産と診断され、三ヵ月のあいだ何もしないでひたすら横になることを強いられたときから、わたしはわたしの執筆の仕事を、ほとんど諦めざるを得ませんでした。わたしのなかにはそのころから、ずうっと静かな怒りがあります。それはわたしの子どもに向けられるものではけっしてない。では何に、と言われると、わからないのですが、ときに持てあますほどのそれは、“母たちの言語”とリリアンさんが呼ぶものの一部ではないかと感じます。凍土のなかの、マグマ溜まりのようなもの。かように書くことの困難な状況にあるときだからこそ、書き続けなければならないのでしょう。その“言語”を手放さないように。それがわたしのうちからすり抜けていかないうちに。

切れ切れの時間のなかで、手に入れることのできた言葉のかけらを集めながら、糸に紡いで、布に織って、あなたへと差し出します。

最後のお返事を、こころから楽しみにしています。

追伸:わたしのベランダは今年、去年ほど生い茂ってはいません。育ちすぎたラベンダーの株がありましたが、蜜の匂いにつられておおきな蜂がしょっちゅう来るようになったので、撤去してしまいました。それでもオリーブやスモークツリーの木は変わらずありますし、紫陽花といくつかの花々もあります。安全になったベランダで、わたしの子どもはこの夏、プール遊びをしました。