Kita semua tahu Judith Butler dan Beyoncé. Namun, sepanjang sejarah ada banyak perempuan yang telah memperjuangkan emansipasi tanpa pernah terdengar oleh sebagian besar dari kita. Inilah tujuh feminis yang perlu Anda kenali.

Cynisca (sekitar 442 SM – tidak diketahui)

Gambar Kyneska dari tahun 1825 | Foto (Detail): © Public Domain

Terus terang: Kita tidak tahu apakah Kyneska (atau Cynisca) menganggap dirinya sebagai feminis, aktivis hak-hak perempuan, atau pun pejuang emansipasi. Kemungkinannya tidak, sebab istilah-istilah dan konsep-konsep tersebut belum ada pada zaman Yunani kuno – walaupun banyak orang menganggap Plato, yang sezaman dengan Kyneska, sebagai proto-feminis karena pemikirannya mengenai kesetaraan gender yang ia tuangkan dalam karya tulisnya, Politea . Namun, kita tahu bahwa putri raja Sparta yang kaya-raya itu sangat menggemari olahraga balap kereta kuda. Ia bahkan perempuan pertama yang menjadi pemenang di Olimpiade (396 SM). Berhubung kaum perempuan secara resmi dilarang ikut dalam kompetisi itu, ia mengerahkan kusir laki-laki untuk mengendarai keretanya yang berkuda empat. Dengan cara itu ia berhasil meraih kotinos – mahkota pemenang yang terbuat dari jalinan ranting pohon zaitun – secara tidak langsung lewat kuda-kuda yang dilatihnya. Menurut ketentuan pada masa itu, kotinos memang menjadi hak para pemilik kuda. Empat tahun kemudian, ia mengulangi trik tersebut, kembali meraih kemenangan – dan lagi-lagi tidak diperkenankan hadir di stadion. Seperti diketahui, semua pekerjaan sehari-hari golongan elite Sparta seperti Kyneska dilakukan oleh kaum Helot yang diperbudak. Jadi, kesempatan istimewa untuk berkiprah di dunia olahraga seperti yang, berbeda dengan perempuan Yunani lain, dinikmati oleh Kyneska ternyata harus dibayar mahal oleh orang lain. Ia pun tanpa sungkan membuat patung perunggu dirinya dan kereta kudanya di kuil Zeus di Olympia. Prasasti pada patung itu menyatakan bahwa ialah satu-satunya perempuan di seluruh Hellas yang berhasil meraih mahkota pemenang tadi. Kemenangan Kyneska berpengaruh besar terhadap kaum perempuan di negerinya, dan tidak sedikit di antara mereka – antara lain Euryleonis yang sempat berjaya, Zeukso, Timareta, Cassia dan Belistiche – mengikuti contohnya dan mulai menekuni balap kereta. Namun, kaum perempuan masih harus bersabar sampai tahun 1900 sebelum secara resmi diizinkan berpartisipasi dalam Olimpiade modern – dan itu pun hanya dalam beberapa cabang olahraga saja.

Juana Inés de la Cruz (1648 – 1695)

Lukisan potret Juana Inés de la Cruz karya Miguel Cabrera sekitar 1750 | Foto (Detail): © Public Domain

Pada usia tiga tahun ia telah belajar bahasa Latin secara otodidak, pada usia lima tahun ia telah mampu berhitung, dan pada masa remaja ia telah menguasai prinsip-prinsip logika Yunani – Juana Inés de la Cruz, yang lahir di luar nikah pada tahun 1648 sebagai anak seorang nakhoda Spanyol dan seorang criolla (perempuan keturunan Spanyol di Amerika Latin), memang anak ajaib. Sejak dini ia menyadari betapa kaum perempuan dihambat oleh misogini. Upayanya saat berusia 16 tahun untuk menyamar sebagai laki-laki agar dapat mengikuti perkuliahan di Universitas Kota Meksiko tidak membuahkan hasil. Ia menolak beberapa lamaran untuk menikah dan malah memilih hidup sebagai biarawati supaya memiliki waktu yang cukup untuk belajar – dan menjadikan tempat tinggalnya di biara sebagai tempat bertemu kaum intelektual. Dalam berbagai tulisannya, yang juga dibuat dalam bahasa setempat Nahuatl, sang cendekiawan dan pujangga itu tanpa kenal takut memperjuangkan hak kaum perempuan atas intelektualitas, meskipun para atasannya berulang kali memerintahkannya untuk membatasi diri pada teks-teks keagamaan. Akibat kritiknya terhadap misogini pada masa itu, ia dikenakan hukuman oleh Uskup Puebla. Ia terpaksa menjual koleksi bukunya dan mengabdikan diri untuk merawat kaum papa. Ia pun terkena penyakit sampar, yang pada gilirannya menyebabkan kematiannya pada usia baru 46 tahun. Selama ratusan tahun, ia dilupakan orang, sampai pemenang Hadiah Nobel Octavio Paz mendedikasikan sebuah buku kepadanya pada tahun 1898, dan dengan demikian menggulirkan penemuan kembali Juana Inés de la Cruz sebagai salah satu proto-feminis paling awal.

Dolores Cacuango (1881 – 1971)

Patung kayu Dolores Cacuango di Olmedo, Ekuador | Foto (detail): © Montserrat Boix/CC BY-SA 4.0

Tidak ada tanda-tanda bahwa Dolores Cacuango ditakdirkan menjadi salah aktivis politik terpenting yang memperjuangkan hak-hak penduduk asli dan kaum perempuan di Ekuador. Ia dibesarkan dalam kondisi serba kekurangan oleh orang tuanya yang termasuk penduduk asli, dan terpaksa bekerja bagaikan budak tanpa upah di sebuah perkebunan. Delapan di antara kesembilan anaknya meninggal semasa kanak-kanak akibat higiene yang tidak memadai. Cacuango tidak pernah belajar baca-tulis, tetapi ketika ia dipaksa bekerja sebagai pelayan sebuah keluarga kaya, ia menjadi sadar akan perbedaan di antara anak-anak keluarga itu dan anak-anak dari orang tua penduduk asli. Bersekolah merupakan hal yang sudah semestinya bagi anak-anak orang kaya, tetapi bagi komunitasnya sendiri tidak tersedia kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Karena itu, ia kemudian mendirikan sekolah-sekolah dwibahasa pertama, tempat anak-anak penduduk asli mengikuti pelajaran dalam bahasa Quechua dan Spanyol. Pada tahun 1963, sekolah-sekolah itu ditutup oleh penguasa militer karena difitnah sebagai sarang komunisme. Dolores sendiri memang bangga sebagai komunis, dan setelah berusia lanjut pun ia masih dipenjara karena keyakinannya itu. Pada tahun 1930, ia menjadi salah satu penggerak pemogokan buruh di Cayambé yang berlangsung tiga bulan dan pada tahun 1944 ia bersama aktivis Tránsito Amaguaña mendirikan FEI, federasi pertama penduduk asli Ekuador, untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Sekarang, aktivis yang juga dikenal dengan nama Mama Dulu itu dipuja sebagai ikon oleh kaum penduduk asli dan feminis muda di negara asalnya.

Rokeya Sakhawat Hossain (1880 – 1932)

Rokeya Sakhawat Hossain | Photo (detail): © Public Domain

Rokeya Sakhawat Hossain, yang lebih dikenal dengan nama Begum Rokeya, merupakan salah satu pelopor feminisme di Bangladesh. Pada tahun 1909 ia mendirikan sekolah pertama untuk anak perempuan di Bhagalpur, yang dua tahun kemudian dipindahkan ke Kolkota olehnya. Pendirian Anjuman-e-Khawateen-e-Islam, yaitu Perkumpulan Perempuan Islam, menyusul pada tahun 1916. Di samping upayanya untuk memajukan pendidikan kaum perempuan, yang kadang-kadang membawanya dari pintu ke pintu untuk meyakinkan keluarga-keluarga Muslim agar mengizinkan anak perempuan mereka bersekolah, ia menulis salah satu cerita fiksi ilmiah feminis paling awal. Sepuluh tahun sebelum Charlotte Perkins Gilman menerbitkan utopia feminisnya Herland di AS, Rokeya, yang selain itu juga menulis esai mengenai emansipasi, mempublikasikan Sultana’s Dream . Di sini pembagian klasik peran gender dibalik – kaum perempuan mendominasi keadaan berkat teknologi seperti mobil terbang, energi matahari, dan pengendalian cuaca. Cerita visioner ini pun tidak kekurangan humor. Jam kerja harian dapat dibatasi menjadi dua jam saja, mengingat sebelumnya kaum laki-laki menghabiskan waktu enam jam dengan merokok. Setiap tahun pada hari kelahiran Rokaya tanggal 9 Desember, Bangladesh merayakan “Begum Rokaya Day”.

Inji Aflatoun (1924 – 1989)

Inji Aflatoun | Foto (detail): © Fair Use

Apa yang bisa membuat seorang anak perempuan dari keluarga kaya begitu tersiksa? Inilah pertanyaan yang konon muncul dalam benak orang-orang sezaman yang bingung saat mengamati lukisan-lukisan surealis dari masa awal karier Inji Aflatoun. Rupanya, golongannya sendirilah yang menjadi sasaran pemberontakan pelukis dan aktivis perempuan Mesir yang lahir pada tahun 1924 di Kairo sebagai anak sebuah keluarga Muslim tradisional yang makmur. Ia berkenalan dengan Marxisme saat bersekolah di Lycée Français di kota asalnya, dan kemudian bergabung dengan sebuah organisasi pemuda komunis. Pada pertengahan usia 20-an, ia sudah menulis pamflet populer seperti Thamanun milyun imraa ma’ana (80 juta perempuan bersama kami) atau Nahnu al-nisa al-misriyyat (Kami kaum perempuan Mesir), tempat ia mengaitkan analisisnya mengenai seksisme dan analisis klasisisme, lalu menempatkan keduanya ke dalam konteks penindasan imperialistik. Pada masa persekusi kaum komunis oleh Presiden Gamal Abdel Nasser, ia bahkan harus masuk penjara dari tahun 1959 sampai 1963. Jika semula ia terutama membuat lukisan potret dengan gaya yang dipengaruhi oleh kubisme dan surealisme, semasa di penjara ia beralih ke lukisan pemandangan alam. Tema tersebut tetap ia pertahankan setelah dibebaskan, agar – sebagaimana dugaan para ahli sejarah seni – ia bisa menghadirkan cahaya dan keluasan untuk melawan keterkungkungan yang mencirikan penjara dan situasi politik. Dewasa ini, karya-karyanya dapat dilihat di berbagai museum dan koleksi pribadi di seluruh dunia.

Ruth Bleier (1923 – 1988)

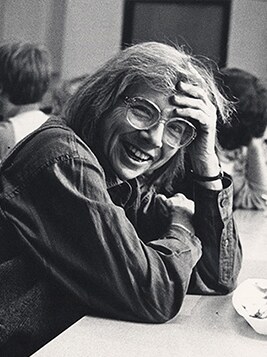

Ruth Bleier | Foto (Detail): © gemeinfrei / NIH National Library of Medicine

Apakah sains selalu objektif? Ahli neurofisiologi AS, Ruth Bleier, tidak percaya - dan secara mengesankan membuktikan melalui penelitiannya bahwa dasar-dasar biologi ternyata penuh stereotipe gender. Putri keluarga migran Rusia itu bekerja sebagai dokter di pusat kota Baltimore, yang merupakan permukiman orang miskin, sampai ia dinyatakan “menyimpang dari semangat Amerika” oleh pemerintah karena mendukung Gerakan Hak-Hak Sipil dan kemudian dilarang berpraktik. Ia pun memilih untuk melanjutkan pendidikannya di bidang neurofisiologi. Di tempat kerjanya yang baru, yaitu di Universitas Wisconsin-Madison, ia antara lain mengadvokasi pembentukan program Kajian Perempuan. Pada pertengahan tahun 1980-an, ia menerbitkan kedua karyanya mengenai asumsi stereotipe gender dalam biologi, Science and Gender: A Critique of Biology and Its Theories on Women (1984) dan Feminist Approaches to Science (1986). Setelah perkawinannya kandas, ia mengungkapkan diri sebagai lesbian dan mendukung restoran ramah lesbian Lysistrata serta toko buku A Room of One’s Own di Madison. Bersama pasangannya, Elizabet Karlin, ia memperjuangkan hak atas aborsi sebelum kemudian meninggal karena kanker pada usia 64 tahun.

Maaliaaraq Vebæk (1917 – 2012)

Maaliaaraq Vebæk, 1982 | Foto (Detail): © Hans-Erik Rasmussen / Fair Use

Novel perdana karya perempuan Greenland baru terbit pada tahun 1981. Konten cerita Búsime nâpíneĸ (Kisah Katrine) memberi petunjuk mengapa kita harus menunggu begitu lama: Karya perdana Maaliaaraq Vebæk, putri penyair dan katekis Greenland Josva Kleist, yang mengenyam sebagian besar pendidikannya di Denmark, menyoroti relasi kekuasaan antara Denmark dan koloninya melalui nasib seorang perempuan. Louise, perempuan muda Greenland, berkenalan dengan seorang tukang asal Denmark di kampung halamannya, lalu ikut ke negara asal laki-laki tersebut. Segera saja ia mendapati bahwa ia takkan pernah dianggap setara di sana akibat gender dan asal-usulnya. Ia bertemu Katrine, sesama perempuan Greenland, yang akhirnya bunuh diri akibat pengucilan tersebut. Novel lanjutannya terbit pada tahun 1992 dan mengangkat kisah hidup anak perempuan Katrine beserta rasisme yang dialaminya. Jilid ketiga yang direncanakan tidak pernah terwujud. Vebæk kembali ke Greenland setelah menyelesaikan pendidikan di Denmark, tetapi di kemudian hari menghabiskan banyak waktu di Denmark dan turut membantu dalam berbagai studi etnologi suaminya, yang berasal dari negeri itu. Selain menjadi pengarang, Vebæk juga aktif sebagai penerjemah dan kritikus sastra. Pada tahun 1990 ia menerbitkan Navaranaaq og andre – sebuah kisah mengenai kaum perempuan Greenland.