I. Verortung

Die „finnische Mythe in 4 Bildern“

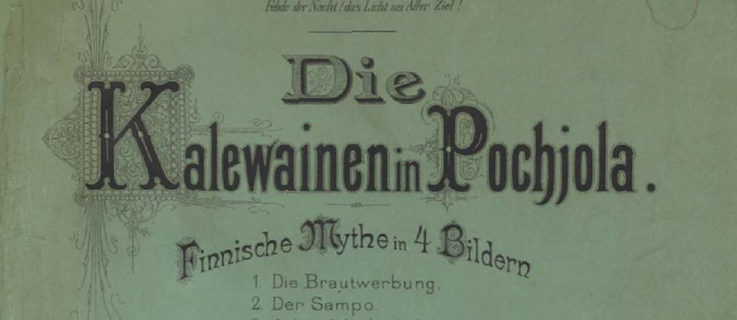

Die Kalewainen in Pochjola ist ein – im doppelten Wortsinn – merkwürdiges ästhetisches Gebilde. In einigen seiner Wesenszüge wirkt es als erratischer Block, als Findling in weitem Land des musikdramatischen Schaffens im späten 19. Jahrhundert. Andererseits eignen ihm Merkmale, die sich sehr wohl einer stofflich-kompositorischen Richtung zuordnen lassen und welche gleichsam an demselben dramaturgischen Strange ziehen.

Mythische Sujets waren auf der musikalischen Bühne seit Anbeginn der Kunstform Oper ein bevorzugtes thematisches Reservoir. Denkt man allein an die griechische Sagenwelt, so fallen einem spontan Stoffe wie

Orpheus und Eurydike, Daphne oder

Die Irrfahrten des Odysseus ein, die ein Gutteil des frühen musikdramatischen Schaffens im Gefolge eines Claudio Monteverdi oder Georg Friedrich Händel ausmachen. Dass sich freilich auf dem Weg zur Moderne hin eine Tendenzwende vom bukolischen Milieu und ‚lieto fine‘ zu tragischen, an die menschliche Existenz rührenden Themen offenbart, habe ich im Titel eines Aufsatzes einmal so formuliert: „Iphigenie geht - Ödipus kommt - Orpheus bleibt“.

Durch das Oeuvre des Dichterkomponisten Richard Wagner sind die germanischen und keltischen Mythenkreise in das kreative Interesse von Schöpfern und Ausführenden der musikalischen Bühne getreten. Die altnordische

Edda und das mittelalterliche

Nibelungenlied, um nur die beiden tragenden Säulen zu nennen, haben in Wagners

Ring des Nibelungen in einer zumeist gebrochenen Form der Rezeption Eingang gefunden: synkretistisch, fragmentarisch, asymmetrisch, in der Prominenz der Handlungselemente verschoben, in der sprachlichen Diktion abwechselnd archaisierend und neologistisch. Kämpfe spielen sich in diese Tetralogie individuell (zwischen Siegmund und Hunding, zwischen Siegfried und Fafner in Gestalt eines ‚Riesenwurms‘), aber auch kollektiv in verfeindeten Gruppen ab: die zwergenhaften Nibelungen und das Geschlecht der Riesen sind notorische Gegner, und im Hintergrund des Zweikampfs in der

Walküre steht die Feindschaft zwischen Hundings Mannen und einem anonymen Stamm („Vermählen wollte der Magen Sippe dem Mann ohne Minne die Maid“). Auch die Gibichungen in der

Götterdämmerung wollen Siegfried nicht zuletzt deshalb als Bündnispartner gewinnen, um bei künftigen Auseinandersetzungen mit allgegenwärtigen Kontrahenten seines Beistands gewiss zu sein.

Giacomo Meyerbeer, in der Mark Brandenburg geboren, aber besonders erfolgreich in Paris, hat als Meister der Grand Opéra mit Hilfe seines Librettisten Eugène Scribe ein der Gegenwart näheres politisches Geschehen als operntaugliches Ambiente entdeckt: die Bartholomäusnacht als Fanal des Religionskrieges zwischen Protestanten und Katholiken (

Les Huguenots), die konfliktreiche Entdeckungsreise von Vasco da Gama (

L‘ Africaine) oder die Wiedertäuferbewegung um Johann von Leyden (

Jean de Leyde) mit ihren blutigen, verlustreichen Fehden (

Le Prophète). Die vom jüngeren Rivalen aus nicht bloß künstlerischen Motiven betriebene Hetze gegen den philanthropischen Konkurrenten verdeckt Ähnlichkeiten und zeittypische Parallelen, wie sie sich gerade in Wagners Frühwerk deutlich ablesen und vernehmen lassen.

Nach dem Tod Meyerbeers (1864) und des Bayreuther Meisters (1883) schienen die von den beiden begangenen Pfade zunächst ausgeschritten. Im Schlagschatten überragender Genies können sich bescheidenere Talente zwar bequem niederlassen, vermögen aber als Epigonen kaum neues Terrain zu erobern. Erst durch einen späteren abrupten Bruch mit der Tradition können gewöhnlich andere Akteure ein neues Paradigma begründen. Das Bühnenweihfestspiel Parsifal (1882), von nicht wenigen Kennern und Liebhabern als das Gipfelwerk von Wagners musikdramatischem Schaffen angesehen, hat stofflich reichhaltige Nachfolge gefunden, die Jens Malte Fischer exemplarisch aufzählt: So schuf Cyrill Kistler für Sondershausen eine

Kunihild (1884) und Philipp Rüfer für Berlin einen

Merlin (1887). Heinrich Grimms

Krimhild, Paul Geislers

Die Ritter von Marienburg und Reinhold Hermanns

Lanzelot wurden im Jahre 1891 – in der Reihenfolge ihrer Nennung – in Hamburg, Augsburg und Braunschweig uraufgeführt.

Das Jahr 1895 bietet u. a.

Attila (Adolf Gunkel – Dresden),

Walther von der Vogelweide (Albert Kauders – Prag),

Kenilworth (Bruno Klein – Hamburg) und Das

Gralsspiel (August Reißmann – Düsseldorf).

Um die Jahrhundertwende begegnen wir den Werktiteln

Horand und Hilde (1899, Victor Gluth – München),

Helge (1900, Karl Mönch – Amsterdam),

Herbort und Hilde (1902, Waldemar von Baußern – Mannheim) und nochmals

Walther von der Vogelweide (1902, Heinrich Rietsch – Prag).

Im zweiten Jahrzehnt flacht die Frequenz epigonaler Werke dieses Zuschnitts zugunsten anderer thematischer Tendenzen erkennbar ab: Immerhin sind aber noch typische Beispiele wie

Sigurds Ring (1911, Max Kunkel – Würzburg) und aus 1913

Ekkehard (Ernst Dycke – Konstanz) sowie

Wieland der Schmied (Kurt Hösel – Charlottenburg) zu nennen. Wenden wir uns nach dem inhaltlichen Kriterium den Opern aus dem Themenfeld „Artus/Gral“ zu, so registrieren wir außer bereits genannten Stücken z. B. neun König bzw. King Arthur/Artus-Opern: Smieton (1883); Bennett (1884); Wogritsch (1893); Mac Alpin (1896); Lewis (1897); Vives (1897); Albeniz (1897ff); Parry (1897); Boughton (1908).

Aber auch anderweitig zeitigt Wagners Schaffen postum vorbildliche Wirkung. Ich nenne aus dem französischen Umfeld einige Werke, die in der Stoffwahl durch nordische Schauplätze auf den Archegeten verweisen. Bloß flüchtige Spuren hat das Vorbild in César Francks vieraktiger Oper mit einem Epilog

Hulda (1894) hinterlassen. Das Drama des norwegischen Bühnendichters Bjørnstjerne Bjørnson liefert den nordischen Rahmen von Handlung und Figurenensemble, dessen schicksalhafte Verstrickungen immerhin vage an Konstellationen von Wagners Musikdramen erinnern. In seinen musikalischen Klangidealen ist der vorwiegend als Symphoniker und Organist wirkende Komponist freilich eher dem Vorbild von Johannes Brahms verpflichtet.

Stark ist der Einfluss Wagners – von der Stoffwahl bis hin zu Einzelheiten der musikalischen Faktur – hingegen in Ernest Reyers

Sigurd (1884) spürbar. Schon das Sujet der Nibelungensage verrät die produktive Rezeption des Ring-Zyklus, die gleichwohl das Inventar der Personen und den Gang der Handlung neu mischt bzw. anordnet. So wird zwar das Gerüst bewahrt, wonach Sigurd in der Maske Gunthers die Walküre Brunehild stellvertretend zur Braut gewinnt. Doch die beiden verlieben sich ineinander und entschweben nach der Ermordung des Titelhelden durch Hagen gemeinsam in Odins Gefilde. Die Betrogene ist in diesem Fall Hilda (also Wagners Gutrune), die den Recken zuvor mit einem Liebestrank an sich gebunden hatte.

Emanuel Chabrier, dem Radiohörer vornehmlich durch sein Orchesterstück

España vertraut, zugleich aber ein fanatischer Wagner-Apostel der französischen Musikszene, hat in

Gwendoline (1886) ein künstlerisches Bekenntnis zu seinem Idol abgelegt. Die in der Lebenswelt der Wikinger angesiedelte Handlung thematisiert die Liebe von König Harald zu einer Gefangenen, der Tochter des Sachsen Armel. Als Gwendoline die Teilnahme an einem Mordanschlag des Vaters auf den Geliebten verweigert, nimmt sie sich im Angesicht des gelungenen Attentats selbst das Leben. Die Frau, die aus Liebe zu einem Mann ihr Dasein hingibt oder diesem nachstirbt, ist ein im Schatten Wagners bewährtes Schema: Erlösung ist in diesem Nachhang zu einem musterhaften Kanon freilich nicht vorgesehen.

Nicht zuletzt sei ein seinerzeit gefeierter, heute schier vergessener Komponist genannt, der es auf sich genommen hat, die

Ring-Komposition (in zweifacher Bedeutung!) aus dem germanischen Bereich in hellenische Bezirke zu versetzen und zudem das tragische Geschehen und pessimistische Weltbild in eine freundliche südländische Atmosphäre auszulagern. August Bungert (1845 – 1915) verlegte die zyklische vierteilige Form und das mythisch-heroische Geschehen aus der germanischen Sagenwelt in das Ambiente der griechischen Antike. Durch seine Tetralogie

Die Odyssee (1896–1903) mit den Werktiteln

Kirke,

Nausikaa,

Odysseus‘ Heimkehr,

Odysseus‘ Tod wollte er dem Schaffen Richard Wagners in mehrfacher Hinsicht Paroli bieten. Als sein eigener Librettist arbeitete er der Einheit von Sprache und Musik, der Homogenität von Wort und Ton zu. Der 1911 gegründete Bungert-Bund wollte mit einer eigenen, von Max Chop redigierten Zeitschrift

Der Bund an die bereits berühmten

Bayreuther Blätter anknüpfen.

Ja selbst ein eigenes Festspielhaus sollte in Analogie zu Bayreuth für exemplarische Aufführungen des monumentalen Werkes errichtet werden. Doch den Bau auf einem schon erworbenen Grundstück am Rheinufer in Bad Godesberg verhinderten widrige Umstände aller Art im Spannungsbogen von finanziellen Engpässen und persönlichen Antipathien. Bungerts antiker Zyklus kursiert auch unter dem Titel

Homerische Welt, der programmatisch auf die Erweiterung des Horizonts um eine mehrteilige

Ilias hinwies. In diesem ehrgeizigen Vorhaben wollte der Dichterkomponist seinem übermächtigen Vorläufer und Konkurrenten wenigstens quantitativ den Rang ablaufen.

II. Bauformen

Das Werk von Karl Müller-Berghaus kann man durchaus in einen Entwicklungsrahmen des musikdramatischen Genres stellen, in dem zwar die ästhetische Abhängigkeit von einem monumentalen Archetypus erkennbar ist, die einzelnen Ergebnisse aber keineswegs nur als ‚Abziehbilder‘ zu betrachten sind, sondern erkennen, dass diese auch individuelle Qualitäten aufweisen. Im Falle der

Kalevala-Vertonung springt schon die endgültige Bezeichnung des Bühnenwerks als „Mythe“ ins Auge, welche zugleich einen Zeitbezug evoziert sowie eine Diskurswelt vorgibt und sich zudem von der herkömmlichen Gattung

Oper absetzt. Da werden Erinnerungen an Wagnersche Etiketten und Benennungspunzen wie „Handlung“ (

Tristan und Isolde) oder „Bühnenweihfestspiel“ (

Parsifal) wach.

Eher ungewöhnlich ist die Gliederung von Plot und Partitur in vier

Bilder. Der Tondichter und sein Librettist wählen also eine Binnenstruktur des Stückes, die zwischen der üblichen fünfaktigen Bauform der Grand Opéra (Meyerbeer) und den gewohnten drei Akten bzw. Aufzügen in Wagners Opern und Musikdramen die Mitte hält. Durch Szenenwechsel (z.B. in den jeweils dritten Akten/Aufzügen von

Lohengrin, D

ie Meistersinger von Nürnberg,

Siegfried,

Götterdämmerung) wird allerdings diese traditionelle Dreiteiligkeit wenigstens mittelbar gesprengt. Auch die Bezeichnung

Bild ist zwar nicht singulär, fällt aber doch aus der Konvention, zumal sie sonst zumeist nur als zweite Einteilungsebene firmiert: man vergleiche Claude Debussys

Pelléas et Mélisande (5 Akte, 15 Bilder) oder Peter I. Tschaikowskys

Pique Dame (

Pikowaja Dama:3 Akte, 7 Bilder).

Das Epitheton

finnisch mag zunächst im Vergleich mit den Standardbezeichnungen irritieren, möchte aber wohl die geradezu ‚unerhörte‘ ethnische Situierung und innovative Wahl des Milieus schon im Titel hervorheben.

Eigenwillig ist der musikalische Beginn mit acht instrumentalen Einleitungstakten an Stelle einer ausgedehnten symphonischen Ouvertüre oder eines orchestralen Vorspiels. Diese Varianten stellen entweder in Potpourriform das melodische Angebot der Oper vor oder exponieren (wie nicht selten bei Wagner) dramaturgisch den Handlungsverlauf bzw. führen in die Stimmung (auch in die Problemlage) des nachfolgenden Geschehens ein (vgl.

Lohengrin,

Tristan und Isolde,

Parsifal). Wenige Einleitungstakte sind für Vertreter der französischen Oper (z.B. Offenbach,

Les contes d’Hoffmann) oder Werke des italienischen Verismo (Giordano,

Andrea Chénier) charakteristisch. In Stücken des 20. Jahrhunderts (z.B. Alban Berg,

Wozzeck) verfestigt sich dieses Verfahren. In Kritiken der Mythe von Müller-Berghaus erfährt dieser knappe Einstieg in das dramatische Geschehen allerdings keine positive Resonanz.

Die handelnden Personen verteilen sich gesanglich auf fünf verschiedene Stimmfächer: zwei Soprane, ein Mezzosopran, ein Tenor, zwei Baritone, ein Bass. Die Zuordnung der Rollenprofile passen sich dem Standard an: eine junge Frau hat gegenüber einer reifen Mutter die höhere Tessitura. Unter den männlichen Protagonisten ist der kriegerische Held der Tenorlage zugewiesen, der werktätige Schmied ist ein Baritonpart, das musische Pendant, der zugleich Erfinder des finnischen Nationalinstruments ist, fällt einem sonoren Bass zu.

III. Facetten

Folgt man dem musikalischen Verlauf im Klavierauszug, so fallen zunächst die zwar anspruchsvollen, aber nach Tonlage und Dynamik nicht unlösbaren Aufgaben für die Gesangssolisten auf. Die schwindelnden Höhen der Sopranrollen oder die extremen Anforderungen an Tenöre bei Richard Strauss sucht man vergebens.

Auch die Bezeichnungen für Ausdruck und Lautstärke bei den Gesangspartien, die Verteilung auf einer Skala zwischen lyrischer Innigkeit und heroischem Aplomb sprengt nicht den charakterlich oder situativ erwartbaren Rahmen. Den solistischen Aufgaben gleichwertig sind die zahlreichen Ensembles (Duette, Terzette, Quartett, auch größere Formate), in denen sich elementare Gefühle und typische menschliche Befindlichkeiten wie Liebe, Hass, Ergebung, Rache, Abscheu oder Trost musikalisch spiegeln.

Finnische Volkslieder werden mehrmals aufgegriffen und harmonisch eingebettet: ihre Funktion ist es, beim Publikum Identität zu stiften, und auch der melodische Wiedererkennungswert ist nicht gering zu achten. Endlich verwundert es nicht, dass den Chören, die eine tief im Volk verwurzelte Kunstübung verkörpern, bedeutende Aufgaben zufallen. Diese gesanglichen Kollektive verleihen recht unterschiedlichen Ständen (Knechte) oder übernatürlichen Wesen (Geister der vier Elemente) ihre Stimme.

Die Komposition von Karl Müller-Berghaus zeichnet sich durch Bewahrung und sinnvollen Einsatz des ererbten Vorrats an musikalischen Formen, Techniken und Prinzipien aus. Ihre Bewährung in einer heutigen Produktion steht noch aus, und die Erwartung macht jedenfalls neugierig.