Deutscher Buchpreis

Die Krux der Longlist

Literaturpreise sind gut und wichtig, aber nicht immer sind die prämierten Bücher auch die erfolgreichsten: ein Rückblick auf die letzten zehn Jahre Deutscher Buchpreis.

Von Matthias Bischoff

Bei den Olympischen Spielen gibt es keine Zweifel: Wer am schnellsten rennt, gewinnt die Goldmedaille. Bei einem Preis für den „besten Roman des Jahres“ ist derlei unmöglich. Die Auswahl der preisgekrönten Werke des Deutschen Buchpreises variiert zwischen zugänglich und literarisch abgehoben; und der Jury-Erfolg differiert teils deutlich vom Erfolg auf dem Buchmarkt. Ein Rückblick auf die Preisträger*innen der vergangenen zehn Jahre:

Eugen Ruge: In Zeiten des abnehmenden Lichts (2011)

Ein Deutschlandroman, ein raffiniertes und ambitioniertes Werk, das schnell zu einem vielgelesenen Klassiker wurde.

Ursula Krechel: Landgericht (2012)

Landgericht war ein würdiger Sieger. Doch 2012 war zugleich ein so starkes literarisches Jahr, dass man ein halbes Dutzend „beste Romane“ hätte küren können, was eine unlösbare Problematik des Preises zeigt: Auf einen Schlag erschienen so hochkarätige Romane wie Wolfgang Herrndorfs Sand oder Stephan Thomes Fliehkräfte, Indigo von Clemens J.Setz und Nichts Weißes von Ulf Erdmann Ziegler. Jenny Erpenbecks Aller Tage Abend schaffte es ebenso wie das von der Kritik hochgelobte Debüt Der Russe ist einer, der Birken liebt von Olga Grjasnowa nur auf die Longlist.

Terézia Mora: Das Ungeheuer (2013)

Der Roman begeisterte die Jury durch die Kontrastierung der beiden Stimmen und die Balance aus traurigen, aber immer wieder auch skurril komischen Szenen. Letztere sind auch oft bitter nötig, denn ganz offensichtlich hat die Autorin sehr genau studiert, was Depressionen aus einem Menschen machen, und so sind die Passagen über Flora immer wieder geradezu klinisch präzise beschrieben, was nach einer Weile doch ermüdet und bald keine neuen Erkenntnisse mehr zutage fördert.

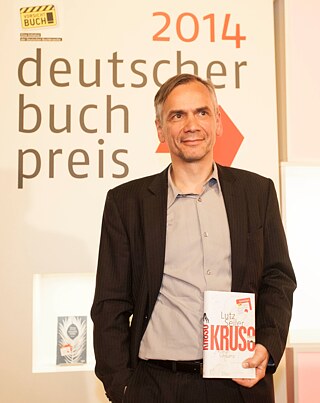

Lutz Seiler: Kruso (2014)

Mit Kruso ist Seiler ein in der deutschen Gegenwartsliteratur selten gewordenes Kunststück geglückt: Das ist ein erkennbarer Mensch, ein Charakter mit all seinen Widersprüchen, fast wie aus einem realistischen Roman des 19.Jahrhunderts, aber dabei niemals altmodisch. Kruso ist kein Exempel, er steht trotz seiner anarchischen Züge für irgendein Prinzip, er ist einfach ein Mensch – derlei zu schaffen trauen sich Autor*innen hierzulande, anders als etwa im angelsächsischen Sprachraum, viel zu selten.

Frank Witzel: Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969 (2015)

Die Kritik war begeistert, die Absatzzahlen stiegen – aber ob der Textkoloss von seinen Käufer*innen auch tatsächlich gelesen wurde, sei dahingestellt. Doch kann man mit diesem Roman etwas machen, was man eigentlich bei jedem darf, doch ist es hier geradezu zwingend: Man darf ganze Kapitel überspringen oder nur oberflächlich lesen, um dann bei anderen (etwa die hinreißend eigenwillige Interpretation des Beatles-Meisterwerks „Sgt.Pepper“!) umso tiefer einzutauchen. Ein Buch wie eine Wundertüte.

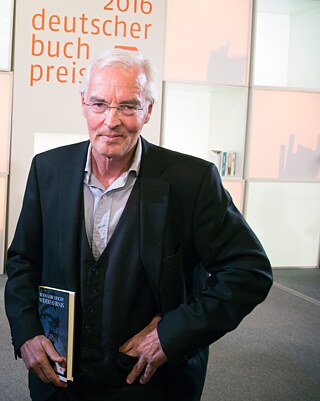

Bodo Kirchhoff: Widerfahrnis (2016)

Dass es der voluminöse Roman Die Liebe in groben Zügen von Bodo Kirchhoff, der mittlerweile als eines seiner wichtigsten Werke gilt, 2012 nicht einmal auf die Shortlist schaffte, zählt bis heute zu den fragwürdigsten Entscheidungen der Jury. Vielleicht fiel ihr zu spät auf, was für ein Meisterwerk sie da auf die hinteren Plätze verwiesen hat. Ein etwas holpriger Versuch, diese Scharte auszuwetzen, wurde vier Jahre später unternommen, als Kirchhoff für die Novelle Widerfahrnis, eher ein Nebenwerk im Schaffen Kirchhoffs, den Preis für das beste Buch des Jahres zugesprochen bekam.

Robert Menasse: Die Hauptstadt (2017)

Obwohl man lernt und begreift, stellt sich doch immer ein leicht bitterer Nachgeschmack: All diese Figuren sind Funktionsträger*innen, so richtig plastisch erscheinen sie nicht. Sie erfüllen einen Zweck, der nicht in ihnen selbst, sondern in der Schilderung der EU-Verhältnisse liegt – hier fehlt es dem Roman schließlich doch an epischer Wucht.

Inger-Maria Mahlke: Archipel (2018)

So altmodisch dieses Bedürfnis auch scheinen mag: Für Leser und Leserinnen, die „wissen wollen, wie’s weiter geht“, ist „Archipel“ gänzlich ungeeignet. Ja, schlimmer noch: Das a-chronologische Erzählverfahren macht uns beim Lesen immer schlauer als die Figuren es sind; manchmal ist das toll, aber auf die lange Strecke lässt das Interesse dann doch ein wenig nach und der tiefere Grund dieses Verfahrens erschließt sich einem auch nicht so ohne weiteres.

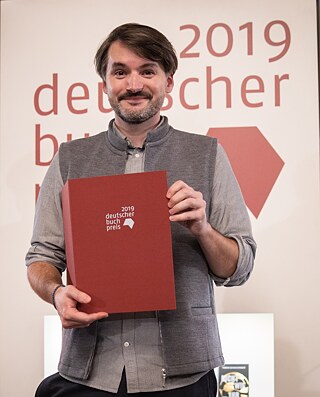

Saša Stanišic: Herkunft (2019)

So entsteht aus vielen Impressionen ein Porträt sowohl der untergegangenen alten Heimat, ebenso aber ein nicht unkritisches, nirgends aber bitteres Bild von Deutschland als Einwanderungsland. Deshalb spricht Stanišic auch über „Heimaten“ ganz bewusst im Plural, sein Buch ist teilweise Roman, teilweise Autobiografie und immer wieder auch bloße, köstlich versponnene Fantasie.

Anne Weber: Annette, ein Heldinnenepos (2020)

Weber schafft durch die zwar nicht gereimten, aber immer wieder rhythmisierten Verse eine Distanz, in der sich die Bewunderung der eigenwilligen Frau und die Fragen nach den Grenzen eines Lebens im andauernden Widerstand gegen die jeweils herrschenden Verhältnisse klug die Waage halten. Denn es geht Anne Weber, die seit vielen Jahren in Paris lebt, nicht vordergründig um eine Biographie, sondern um ein beispielhaftes Leben, um ein Individuum in dauernder Auseinandersetzung mit seiner Gesellschaft.