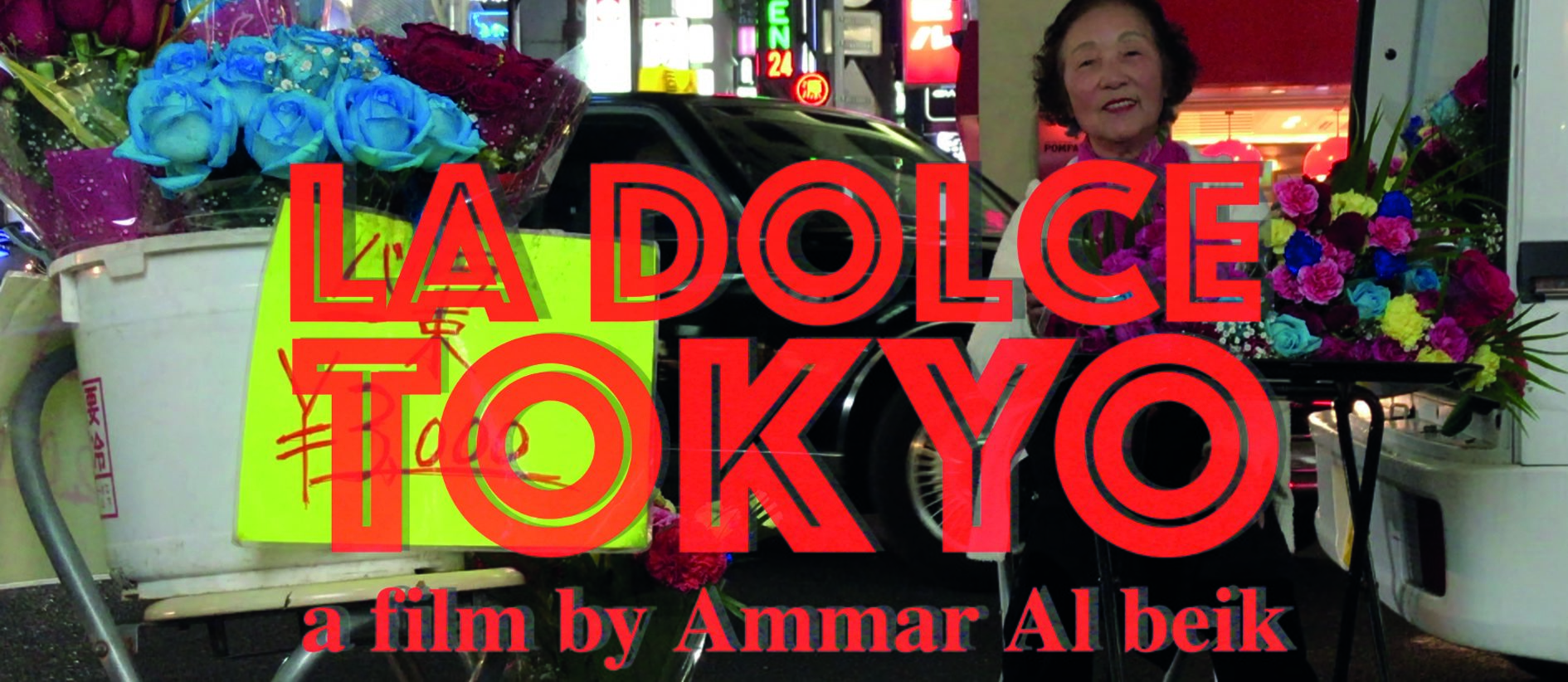

アンマール・アル=ベイクの最新長編映画

『東京の甘い生活』――最も美しい芸術は偶然である

© Ammar Al-Beik

アンマール・アル=ベイクは招聘アーティストとして滞在した東京でさまざまな映像素材を撮影した。その中心となったのは、東京の高級繁華街銀座の77歳の花売り娘――そして、今日、セルフィーと高級バッグの狭間で生きる技術だった。

銀座、春の夜。立ち並ぶ宝石店、磨き上げられたビンテージのポルシェ、オーダーメイドのスーツに身を包んだビジネスマンの間で、アル=ベイクはヨシエさんに出会った。アル=ベイクは「亡命中-ゲーテ・インスティトゥート・ダマスカス@東京」プロジェクトの招聘アーティスト。常にカメラを携えている。ヨシエさんは銀座で花束を売り始めてもう60年以上になる。

アル=ベイクは、エプロンを着け長靴を履いたヨシエさんが花を積んだ軽ワゴンからいつものルートを歩き始める様子を撮影する。彼女が通り行く人に花束を押し付けるときの頑なな様子は、控えめな日本人というイメージと合致しない。花を買う客の余裕のある朗らかさ――彼らはしばしば歩みを止め、ヨシエさんと立ち話をする――もそうだ。

『東京の甘い生活』の予告編

プレゼンテーションに参加した観客の一人が、なぜ撮りたい人がヨシエさんだと確信できたのか、と尋ねた。「撮影中になにも起こらないことを、かつては自分の失敗だと捕らえていました。しかし回数を重ねると、これは贈り物がある場面になる、という信頼を得ることができるようになるのです。」

撮影中、ヨシエさんが姿を消した。ある客がたくさんの花を買い、ラベンダー色の絹の着物姿の女性たちがいるプライベートバーにヨシエさんを誘ったのだ。アル=ベイクは扉の前で待ち、音楽をかける――花についてのシリアの歌。彼の作品では偶然が深みを生み出すことの一例だ。ヨシエさんが戻ってくるかどうかは、わからない。「ヨシエさんを連れて行った男性は私やカメラと関わりを持ちませんでした。ヨシエさんとだけです。彼はカメラの存在には気づいていましたが、ヨシエさんと映像を助ける役割を本能的に引き受けたのです。」

日常生活のいたるところにカメラが入り込み、自己呈示に追われる我々に、真実を撮影することはできるのだろうか。他者の承認に換えられる物は全て買うことができる銀座において、真実とはどのような意味を持つのだろうか。「ヨシエさんには自分の速度があります」とアル=ベイクは言う。「他の人々は皆、すぐどこか別のところにいなければいけません。しかし彼女は、自分自身が誰で、その場所でどう動いているかに対する強い意識があり、文字通り自らの道と、自分で課した限界を持っているのです。」

これが、日本語でいう「マイペース」――外界に影響されず物事を自分のテンポで行うこと――なのだろうか?アル=ベイクは次のように付け足す。「この生きる技術は古の秘密なのです。このような生き方をまだしていない人は好奇心をそそられ、それどころか不安になります。なぜならそれは、傷つきやすく、しかし守られていて、流動的でありながら確固たる自己を持っているからです。最近の私にとって、このような自己意識の形を見つけることよりも重要に思えたり、興味深いと思えることはないのです。」

別れ際に手の甲にキスをする直前、アル=ベイクはヨシエさんをもう一度とても近くから撮った。彼女はカメラをまっすぐ見つめ、たじろぐことなく微笑んだ。襟にはアル=ベイクが挿した薔薇が一輪、咲いていた。