Ein Interview mit Frank Gaudlitz und ein Essay von Angelina Davydova

Unterwegs. Auf Humboldts Spuren in Russland

Der westlichste Punkt

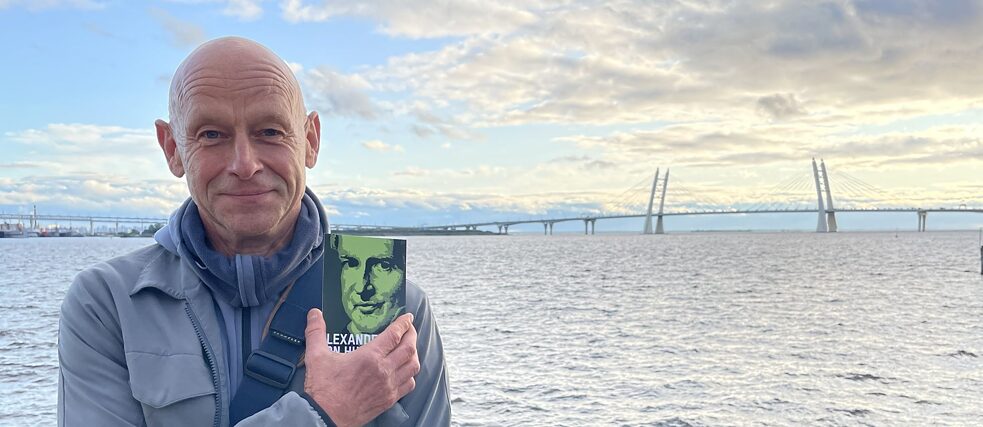

Auf der Promenade in „Sevcable“ flaniert man direkt an den Wassern der Ostsee. Im Rücken die mächtige Industriekultur von St. Petersburg, heute ein hippes Kultur-Cluster. Vor uns streckt sich am Horizont eine lange Ringstraßenbrücke über die Wasser. Dahinter – das Baltische Meer. Hier steht Frank Gaudlitz am westlichsten Punkt seiner Reise, die er morgen beginnen wird. Eine Reise durch Russland. Entlang einer Route, die Alexander von Humboldt 1828 im Auftrag des Zaren reiste.

Wir sind hier mit Angelina Davydova verabredet. Als Journalistin hat sich Angelina seit langem auf Themen spezialisiert, die den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen betreffen. Ein Interview wird verabredet. Das Gespräch wird lange dauern. Es wird von „weiten Reisen“ handeln, in mehr als einem Sinn.

Frank Gaudlitz ist schon in vielen Ländern gewesen. Eine seine Foto-Arbeiten ist die „Straße der Sonne“, ein Projekt der Porträt- und Landschaftsfotografie das in mehreren lateinamerikanischen Ländern entstand. Frank war auf einer Route gereist, die Alexander von Humboldt 1802 zurückgelegt hatte. (Viele Arbeiten der „Straße“ sind im Oktober 2021 im Museum der bildenden Künste in Kaliningrad zu sehen.)

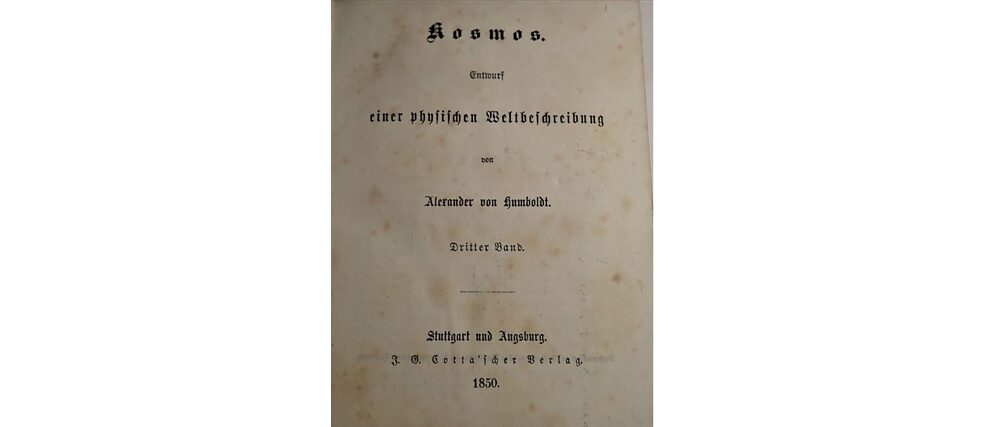

Nun also Russland. Erneut auf den Spuren des großen Universalgelehrten, der seinem Opus Magnum, einer „physischen Weltbeschreibung“; den Titel „Kosmos“ gab. Im Herbst 2021 reisen Frank Gaudlitz und Aleksandr Sologubov von St. Petersburg ostwärts in den Ural und nach Sibirien.

Mehr auf:

www.kosmos-russland.de

Günther Hasenkamp

Vom inneren Reisen. Angelina Davydova über Flugzeuge und Gärten

Ich verließ Nizhnij Nowgorod nach 25 Stunden Aufenthalt. Ich hatte eine Tagung moderiert ohne dabei von dem quietschenden Barhocker auf die Bühne zu fallen, hatte den Kreml bewundert, den Aufstieg zur Festung und den Abstieg zum Wasser, sah einen großen wohlgenährten roten Kater mit rotem Halsband der sich direkt vor mir auf den Bürgersteig fallen ließ und mir ein Streichelangebot machte, frühstückte mit Blick auf den Oka-Fluss, bei einer Statue von Lenin der genau in meine Richtung wies. Jetzt komme ich wieder zu mir, alles in Ordnung.Am Flughafen holte ich meinen Pass heraus, zur Kontrolle, klappte den Umschlag auf mit dem fliegenden Koffermädchen darauf, blätterte durch die schon ausfransenden Seiten und dachte: Mein Dokument, erhalten vor 18 Jahren, hat überlebt. Fast 20 Jahre schon, in zwei Jahren gibt es einen neuen. Alles in allem ist der Pass gesund und munter, er hat zahlreiche Städte und Flughäfen überlebt, Regen und andere Niederschläge, einen Autounfall, kein einziges Mal geriet er in eine Waschmaschine. Ich schaute auf das Ausstellungsdatum – Juni 2003 – und dachte darüber nach was alles geschehen war in dieser Zeit.

18 Jahre sind ein ganzes Leben, eine Zeit des Reifens – von der Geburt bis zum Erwachsendasein, zur Freiheit – zu gehen, zu reisen, zu sprechen, zu denken, zu entwerfen, Freunde zu finden und Bekannte, Entscheidungen zu treffen, Gefühle zu entwickeln und sich für Menschen, Objekte, Landschaften, Ideen und Begriffe zu interessieren.

Was zählt in 18 Jahren, was bleibt? Was wird in den kommenden 18 Jahren wichtig werden? Was genau macht uns zu Menschen, was bleibt an Menschlichem? Wie kann ich jenes universelle Webmuster erkennen, begreifen und festhalten, das jenseits kurzer Ereignisse und Nachrichten, jenseits von Empfindung und Emotion liegt, so ruhig wie das Land das ich im Bullauge sehe während wir uns im Steigflug befinden. Und ich sehe dunkelgrüne und hellgrüne Landstriche, den weißen oder silbrigen Spiegel eines großen Flusses der sich in die Ferne schlängelt, sich in zwei Teile teilt und wieder vereinigt.

Mein Freund Alexey Kokorin, ein Atmosphärenphysiker, führt oft das Beispiel an dass die Flüsse auf der nördlichen Halbkugel in der Regel von Norden nach Süden oder von Süden nach Osten fließen, und aufgrund der Erdrotation so als ob sie immer leicht „zur Seite“ fließen. Daher ist das eine Ufer eines Flusses immer flach und das andere erhöht.

Sogar am Beispiel eines Apfels kann man das zeigen. Es ist gar nicht so einfach die Erde vom Weltraum aus in ihrer Gesamtheit zu sehen, obwohl es Fotos von ihr gibt, und gewiss keine schlechten, aber man kann sie nicht anfassen oder umdrehen.

Frank Gaudlitz, ein deutscher Fotokünstler, macht sich in diesen Tagen auf zu einer Reise durch Russland – in einem umgebauten „UAZ Patriot“ mit Solarkollektor, Dusche, Küche, Multikocher und zwei Schlafkojen. (Ein Interview mit Frank findet sich hier.) Vor ein paar Tagen erzählte mir Frank von einer ähnlichen Reise in Südamerika. Oft dachte er, dass sich viele Landschaften dort seit den Zeiten von Alexander von Humboldt nicht verändert hätten, sie sahen ihn – und er sah sie. Viele Menschenleben, Generationen, Familien, Nationen sind vor dem Hintergrund dieser Landschaften vergangen. Die Menschen sind umgezogen, haben gebaut, zerstört, gepflanzt, Berge, Vulkane und Flüsse betrachtet, Erde ausgehoben, Wasser geschöpft, Landesgrenzen erdacht. Frank hat viele dieser Menschen fotografiert. Genau das wird er auch auf seiner Russlandreise tun. Sein Fotobuch aus Südamerika enthält nahezu hundert Porträts von Menschen, die selbstbewusst in ihren Häusern oder Wohnungen stehen, in unterschiedlichster Kleidung, Pose, Haartracht, in unterschiedlichstem Aussehen.

„Erinnern Du Dich an alle?“, fragte ich ihn. „An einige ja, mit einigen kommunizieren wir sogar, aber natürlich nicht an alle. Wenn man mit so vielen Menschen zu tun hat und an so vielen Orten war, muss man ´loslassen´ können, um Platz für Neues zu schaffen“, antwortete er. Ich nickte dazu und nippte an meinem schwarzen Tee aus einem großen Saftglas, dem einzigen in seinem Airbnb-Apartment. Während unseres Gesprächs hatten wir vergessen, die Teebeutel aus den Gläsern zu nehmen, und so wurde der Tee zu stark für den Abend. Aus der Grivtsov-Gasse kam Autolärm. Wir schlossen das Fenster, damit die Geräusche der Stadt sich nicht über unsere Tonaufnahme legten.

Wir sprachen viel darüber, wie man in dieser Diversität der Welt überlebt, wie man sie verstehen kann, wie dieses Gewirr von Landschaften, Orten und Erzählungen für einen selbst entwirrt werden kann. Denn es ist unmöglich, all diese Geschichten im Kopf zu behalten oder gar aufzuschreiben. Aber sie sind jetzt ein Lebensgewebe, aus dem ich (oder er) einen Faden ziehen kann um ihn weiter zu spinnen für mich selbst, oder um ihn auf besondere Weise zu knüpfen und so anderen Menschen und der Welt zu zeigen: „Das ist es, was ich gefunden, gehört, aufgezeichnet, fotografiert habe – so war es. Morgen schon wird es nicht mehr so sein“.

Frank wird bald 63, er sagt dass dies vielleicht seine letzte große Reise sein wird. Künftig möchte er etwas mehr Zeit in seinem Haus in Brandenburg verbringen, einen Garten anlegen, etwas anbauen, die langsam wachsenden Pflanzen und ihre Veränderungen beobachten in einer sich langsam verändernden Landschaft, wie man sie vom Flugzeug aus oder von einer Anhöhe her betrachtet. „Manchmal“, sagt er, „muss man auch innehalten und aufhören mit dem was man vorher tat. Manchmal lese ich Bücher von Autoren, die ich früher geliebt habe, und stelle fest dass sie irgendwann nichts Interessantes mehr schreiben für die Welt, sie beschreiben ihre Wünsche und Phobien was gut ist in einem therapeutischen Sinn, aber für mich vielleicht nicht mehr so interessant.“

Drei Jahren zuvor, ebenfalls im Sommer, hatte ich einen anderen Frank getroffen. Als Vertreter einer deutschen politischen Stiftung kam er mit einer Gruppe aktiver Senioren nach St. Petersburg. Sie wollten mehr über das Land und die Stadt erfahren durch Kontakt mit den Menschen. Ich erzählte ihnen viel über mich und mein Leben zu dieser Zeit, und ich sprach über diese große persönliche Erzählung die nicht immer sichtbar wird hinter einer Wand aus Schlagzeilen und Nachrichten. Danach blieben wir noch ein paar Stunden zusammen, Frank erzählte mir sein Leben und ich ihm meines. Er war auch fast 60, geboren und aufgewachsen in der DDR, hatte als Automechaniker gearbeitet, hatte mehrmals versucht zu fliehen, beim elften Mal gelang es ihm schließlich, in der Bundesrepublik begann er eine neue Karriere und machte eine Ausbildung zum Gewerkschaftsführer. Es war eine weite Reise.

„Was ist der Unterschied zwischen 40 und 60?“, fragte ich ihn damals. Er sagte es sei der Wunsch, einen eigenen Garten zu haben und Pflanzen, Blumen, Gemüse und Obst anzubauen. Es ist gar nicht so einfach, die kleinen täglichen Veränderungen zu bemerken und zu verfolgen, wenn Blumen über Nacht ihre Knospen schließen oder wenn plötzlich eine Zucchini aus einer Blumenzwiebel zu sprießen beginnt, oder wenn die ersten Sprossen aus dem Boden wachsen und aus irgendeinem Grund ins Licht klettern, nach draußen, in die Welt.

Ich erinnerte mich an die Datscha meiner Kindheit, an das nächtliche Gießen der Pflanzen, an die Johannisbeersträucher und an die Apfelbäume deren Stämme jeder für sich einzigartig war – ich verglich sie mit den Körpern meiner Verwandten. In vielerlei Hinsicht erinnerte mich das Gespräch mit diesem Frank an meine Erfahrungen in Kalifornien. Wir bauten Tomaten, Gurken, Kräuter, Pfirsiche und Feigen an, die hoch hängenden wilden Orangen ernteten wir mit einem Spezialstock, wir entsafteten Granatäpfel, beobachteten das rasante Wachstum von Riesensonnenblumen (die Vögel fraßen fast alle Samen) und schafften es sogar eine Mikromelone anzubauen. Heute ist jeglicher „Garten“ schon wieder weit weg von mir, ich ziehe gerade in eine andere Wohnung um mit Blick auf einen grünen Innenhof, aber in unmittelbarer Nähe zu einer Apfelplantage.

Oft denke ich an ein Gedicht von W. H. Auden („Who´s who“). Es handelt von zwei Welten, einer in der man ein aktives und kämpferisches Leben führt – und einer anderen, in der man daheim ist, zur Ruhe kommt, einen Garten pflegt …

Von dieser Aufteilung des Lebens in zwei Welten war ich fasziniert – einerseits Reisen, Abenteuer, Auftritte, lebendige Worte und Taten, Energie, ein Funkeln in den Augen, wie sich das Selbst wandelt und die Welt – andererseits die stille Betrachtung des Gartenlebens, das Anfertigen von Gartengeräten, die Spiegelungen des Abendlichts auf der gelben Hauswand, die Müdigkeit einer frühen Nacht mit den ersten Sternen und einem Insektenchor, die verlassene Straße eines Städtchens mit kleinen Häusern, denselben Gärten und parkenden Autos, wo nach Einbruch der Dunkelheit keinerlei Menschen mehr sind und nur gelegentlich Waschbären vorüberziehen.

Immer habe ich mich zu dieser ersten Welt hingezogen gefühlt, so wie jetzt, 25 arbeitsreiche Stunden in Nizhnij Nowgorod, Menschen, kurze Gespräche, Saal, Präsentationen, Anrufe, Bühne, Garderobe, Licht, Mikrofon, nicht genug Hände für alles, anfangs etwas nervös aber dann fängt man an zu scherzen und zu lachen, Treppen rauf und runter, schnell einen Kaffee, man muss noch den Flieger schaffen, auf dem ganzen Weg zum Airport andere Pläne besprechen, irgendetwas organisieren, jemanden irgendwohin schicken, in Terminkalender schreiben.

Ein Flugzeug bietet Zeit und Raum für ein zweites Format, beinahe ein Garten-Format. Wo man sich zurücklehnen, im Flugzeugfenster die Erde sehen, lang nicht gehörte Musik hören und diesen Text hier schreiben kann.

Aber es ist möglich, dass die beiden Figuren in Audens Gedicht nicht zwei verschiedene Personen sind sondern eine. In der die eine Seite immer nach der anderen strebt. Manchmal koexistieren diese Seiten in der Einheit der Zeit, manchmal befindet sich eine in der Vergangenheit, eine in der Gegenwart. Auch der Übergang von einer Seite zur anderen ist eine Reise. Voller geografischer, botanischer und anderer Entdeckungen.

Ich hoffe, dass Franks Projekt in Russland eine in jeder Hinsicht erfolgreiche Reise wird. Ich freue mich schon darauf, in einem Jahr wieder mit ihm zu sprechen.

Aus dem Russischen von Günther Hasenkamp

„Diese Geschichten – mein Reichtum, mein Glück“

Der Fotograf Frank Gaudlitz im Interview mit Angelina Davydova

Im August brachen Frank Gaudlitz, Fotograf, und Alexandr Sologubov, Philosoph, zu einer großen Reise durch Russland auf. Sie folgen der Route Alexander von Humboldts aus dem Jahr 1802. Im Oktober zeigt das Kaliningrader „Museum der bildenden Künste“, in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut, eine Ausstellung mit Franks Foto-Arbeiten einer ähnlichen Reise nach Lateinamerika. Im Jahr 2019 war Frank einer der Teilnehmer des Residenzprogramms „Dialog19“, das vom Goethe-Institut in St. Petersburg organisiert wurde.Die Journalistin Angelina Davydova sprach mit Frank Gaudlitz über das Reisen in der Pandemie, wie man den Protagonisten der Foto-Geschichten „Vertrauen“ zurückgibt und über Landschaften, die vom Leben darin abwesender Menschen erzählen.

Lassen Sie uns mit einer praktischen Frage beginnen. Sie werden morgen die Reise antreten – welche Route genau?

Von St. Petersburg geht es zunächst nach Moskau, dann nach Kasan, Nischni Nowgorod, Perm, also in den Nordural, dann nach Jekaterinburg, dann weiter nach Norden: Nischni Tagil, Karpinsk, dann werden wir auch die „asiatische“ Seite besuchen – Tjumen und Tobolsk. Unsere erste Reise endet in Tobolsk. Das war auch ein wichtiger Ort für Humboldt, so dass wir beabsichtigen, unsere diesjährige Reise dort zu beenden und im nächsten Jahr eine zweite Reise zu unternehmen.

Wie fühlen Sie sich vor der Reise?

Ich kann sagen, dass ich etwas unruhig bin. Vielleicht wäre es besser gewesen, wir wären früher gefahren. Wir schlafen oft im Auto und sind direkt in der Natur, was ich sehr gut finde, auch zum Arbeiten in der Natur, zum Fotografieren. Aber irgendwann wird es definitiv kälter werden, die Tage werden kürzer, auch die Zeit zum Arbeiten und Fotografieren wird kürzer. Leider konnte ich nicht früher, das Projekt wurde schon 2019 geplant, es sollte im April 2020 beginnen. Die Pandemie hat unsere Pläne durchkreuzt. Jetzt kann ich trotz der Aufregung sagen, dass ich mich auf die Reise freue.

Ihre Reise wird den Spuren Humboldts folgen, aber ihr Kontext ist die Welt von heute. Was denken Sie, warum ist diese Reise jetzt wichtig?

Ich möchte die Bedeutung der Reise und ihre Aktualität nicht überbewerten. Sie hat eine sehr persönliche Bedeutung für mich: Ich habe die Route von Humboldts Reise durch Amerika bereits 2010 zurückgelegt. Ich bin fasziniert von der Figur Humboldts. Er ist vielleicht der letzte große Universalgelehrte, der in der Lage war auf verschiedenen Gebieten gleichzeitig zu arbeiten, ohne die Wissenschaft in einzelne Bereiche aufzuteilen – und dies ermöglicht einen bemerkenswerten, umfassenden Blick auf die Welt als Ganzes.

Aber für mich ist Humboldt auch als sozialer Mensch, als soziales Wesen interessant. Als Fotograf interessiere ich mich für Menschen, für die geistige Situation des Menschen, für die Art und Weise, wie ein Mensch in die Zeit, in das Schicksal „geworfen“ wird. Und in dieser Hinsicht ist Humboldt eine Figur, die damals eine Vision von der Welt hatte, eine ökologische Vision. Das war etwas sehr Besonderes, und das ist meines Erachtens eben heute interessant. Es war das erste Nachdenken über die großen Prozesse die stattfinden, Fragen des Klimas – er schrieb und dachte darüber nach, und das ist heute ein aktuelles Thema.

Auf Humboldts Reise wurden Entdeckungen in verschiedenen Wissenschaften gemacht. Was für Entdeckungen kann man heute machen, auf einer Reise wie dieser?

Ich glaube, das hat auch Humboldt gesagt, dass Reisen dann unternommen werden, wenn es darum geht eine kulturelle Situation zu erfassen. Und ich denke, die Kultur verändert sich ständig. Damals sah das noch ganz anders aus, Humboldt hat vor allem Daten über den Bergbau, den Goldabbau, die Wirtschaftlichkeit der Mineraliengewinnung erhoben. Seine Reise wurde vom Zaren finanziert, daher war es eine Bedingung war dass er nicht über die sozialen Aspekte sprechen würde.

Und ich denke, wenn man sich auf eine Reise begibt, dann muss man aus meiner Sicht auch kulturelle und natürlich soziale Entdeckungen machen: die Landschaft hat sich verändert, die Menschen haben sich verändert, wenn man sich jetzt auf die Reise begibt muss man das berücksichtigen.

Ich möchte nicht historisch arbeiten wenn ich Landschaft fotografiere. Ich habe das in Südamerika gemacht, ich habe Landschaften fotografiert, die auch Humboldt gesehen hat. Das war die Idee. Denn die Landschaft verändert sich im „kosmischen“ Sinne viel langsamer als das menschliche Leben. Ich habe damals beim Fotografieren bewusst alles „Moderne“ weggelassen, aber auch, weil sich die "alten" Kulturen in Südamerika im Laufe der Jahrhunderte so langsam verändert haben, deshalb konnte ich das tun.

Aber Russland ist natürlich ein anderes Land, es hat sich viel verändert, und das muss man berücksichtigen. Hier also „historische“ Aufnahmen zu machen, zum Beispiel von einem Holzhaus das zu Humboldts Zeiten ähnlich ausgesehen haben mag, das werde ich hier nicht tun.

Warum wollen Sie in Russland, unter anderem, ausgerechnet Beamte fotografieren?

Das erscheint mir ganz natürlich. In Südamerika habe ich die Menschen in ihren Wohnungen fotografiert – das ist ein wichtiger Teil der Kultur. Und zum einen will ich mich nicht wiederholen, ich habe schon viele Fotos in Russland gemacht.

Das Interessante für mich ist nun, dass Humboldt auf seinen Reisen immer von Beamten „empfangen“ wurde. Überall, wo er hinkam, wurde er von Beamten empfangen. Damals waren es Menschen, die etwas zu sagen hatten. Und für mich ist das eine gute Parallele. Andererseits möchte ich nicht den persönlichen Raum „öffnen“ und Menschen fotografieren wie ich es in Südamerika getan habe, sondern ich möchte, dass meine eigene Sprache in „offiziellen“ Fotos zum Vorschein kommt, eine besondere visuelle Sprache. Eine rein fotografische.

Was glauben Sie, wie die Beamten Sie akzeptieren werden?

Ich denke, es ist vielleicht doch nicht so einfach, unsere ersten Kontaktversuche waren nicht so erfolgreich, dass man sagen kann: Hurra, wir können überall Fotos machen.

Vielleicht können wir einfach Fotos von Leuten machen, die für etwas Wichtiges zuständig sind. Morgen zum Beispiel werde ich die Chefkuratorin der Kunstkammer fotografieren, sie trägt sehr viel Verantwortung. Vielleicht werden es also nicht nur Beamte - im Sinne der öffentlichen Verwaltung – sondern auch Menschen aus Kultur, Wirtschaft und Politik die Verantwortung übernehmen.

Sie wollen mit dem Auto von Stadt zu Stadt fahren, aber mit einem ganz besonderen Auto, es hat eine Dusche, eine Küche und Solarzellen.

Ja, Aleksandr Sologubov, der an diesem Projekt teilnimmt, hat unser Auto so ausgestattet, dass wir darin schlafen und ziemlich autonom leben können. Wir haben ein Zelt, Sonnenkollektoren, Radio und Internet im Auto – alles, was man auf so engem Raum braucht. Aber wir dürfen nicht sehr schnell fahren – die Höchstgeschwindigkeit ist 70 oder 80 km/h. Die Entfernung wird sich also ganz anders anfühlen. Man ist daran gewöhnt, auf der Autobahn 120 oder 130 km/h zu fahren, aber wenn es nur halb so schnell ist so ändert sich vieles. Wahrscheinlich werden wir öfter anhalten wollen, um etwas zu fotografieren oder um unterwegs zu arbeiten.

Auf manche wirken Ihre Fotos aus Lateinamerika oder Sibirien „exotisch". Was denken Sie über das „Exotische“, versuchen Sie es zu vermeiden?

Das „Exotische“ ist einfach das Andere, etwas das uns nicht vertraut ist. Ich möchte das nicht verbergen sondern mit den Mitteln der Kunst darauf reagieren. Wenn ich Menschen fotografiere, ist es mir wichtig, dass ich keine gestellten Aufnahmen mache. Ich versuche es so einzurichten dass die Menschen, die ich fotografiere, ihre Würde bewahren und sie sich in ihrem eigenen Bild von sich selbst präsentieren. Dass sie ihr eigenes Bild von sich selbst finden für das Foto.

Allerdings habe ich in Lateinamerika alle Figuren, ich arbeite ja oft in Serien, in voller Größe fotografiert. Dadurch werden die Unterschiede deutlicher sichtbar als wenn ich Gesichter oder Porträts in Brusthöhe aufgenommen hätte.

Sie haben gesagt, dass sich Landschaften viel langsamer ändern als das menschliche Leben. Worin besteht für Sie das Gleichgewicht zwischen dem Natürlichen und dem Menschlichen in der Fotografie?

Was mich aus fotografischer Sicht wenig interessiert ist zum Beispiel ein schöner See. Oder ein Sonnenuntergang. Aber natürlich finde ich überall Schönheit, und so fotografiere ich, was meine Neugierde weckt. In Lateinamerika habe ich Landschaften in Schwarz-Weiß fotografiert, weil dies ihre Zeitlosigkeit noch verstärkt. Und ich habe Menschen in Farbe porträtiert, weil die Farbe den Moment, die Gegenwart unterstreicht. Schwarz-Weiß-Fotos sind abstrakt, sie versetzen uns in die Vergangenheit. Oder irgendwie ins Zeitlose.

Beim russischen Teil des Projekts bin ich mir noch nicht sicher, ob ich Landschaften in Farbe oder in Schwarz-Weiß aufnehmen werde oder beide Varianten. Mein Landschaftsbegriff ist ein sozialer. Landschaften berichten etwas über das Leben der Menschen. Also mir geht es nicht um die schöne Landschaft, sondern eine Landschaft muss für mich einen sozialen Aspekt haben, sie muss etwas erzählen über die darin abwesenden Menschen, über ihr Leben, ihre Lebensumstände, ihre Gefühle - selbst wenn die Menschen gar nicht zu sehen sind. Ich glaube, in so etwas kann man Landschaften einbinden.

Haben Sie noch Kontakt zu den Menschen, die Sie in Lateinamerika fotografiert haben?

Ich habe eine Reihe von Büchern veröffentlicht mit Porträts von Menschen, insbesondere von Menschen aus Osteuropa. Mit fast keinem von ihnen habe ich noch Kontakt – außer mit ein oder zwei Personen. Normalerweise arbeite ich jahrelang an einem Projekt, und für jede Person, die ich fotografiere, notiere ich ihren Namen, ihr Alter, ihre Adresse und seltener auch ihren Beruf.

Als ich in Osteuropa fotografierte, schickte ich jeder Person ihr Foto. Es ist eine riesige logistische Aufgabe, denn wenn ein Buch zum Beispiel 70 Porträts enthält, fotografiere ich dafür 500 Menschen. In Osteuropa waren es mehr als 1000 in zwei Projekten. Das sind 1000 Briefe mit Fotos, die verschickt werden müssen.

Aber für mich ist es eine Art „Rückgabe des Vertrauens“, mir wurde ein Vertrauensvorschuss gewährt, ich durfte ein Foto von ihnen machen, ich habe mir dieses Recht genommen aber selbst nichts gegeben. Das Einzige, was ich zurückgebe ist der Versuch, die Ungleichheit zwischen der Person, die ich fotografiere, und mir zu ebnen. Aber nachdem ich etwa zurückgegeben habe, bin ich wieder frei. Deshalb neige ich dazu, keine Kontakte aufrecht zu halten. Wenn ich mit all diesen Leuten in Kontakt bliebe, hätte ich keinen Platz mehr in meinem Kopf für neue Projekte. Wenn ich selbst etwas zurückgegeben habe, dann ist es für mich eine Art Abschluss, ein innerlicher Abschluss, und ich kann etwas anderes denken und tun.

Wie würden Sie dann Ihre Beziehung zu den Menschen beschreiben, die Sie fotografieren?

Ich fotografiere sehr unterschiedliche Gesellschaftsschichten: sowohl sehr arme Menschen als auch Menschen mit viel Geld. Ich bin neugierig darauf, all diese Menschen von Angesicht zu Angesicht zu treffen – unabhängig von ihrem sozialen Status, unabhängig von ihren Lebensbedingungen. Ich glaube, dass ich von jedem von ihnen etwas lernen kann und dass ich ihr Leben so akzeptiere wie es ist.

Das ist einer der Gründe dafür dass sich eine Empathie entwickelt, eine besondere Verbindung. Und dann werden kulturelle Fragen weniger wichtig. Das sind einfach nur Menschen – aus Osteuropa, aus Südamerika.

Ich dachte, dass die Menschen, die in den Bergen, in den Anden leben, „verschlossen“ sind, dass sie mich nie hereinlassen, dass ich sie nie fotografieren darf – weil sie denken, dass die Fotografie ihre Seele stiehlt. Und trotzdem habe ich es geschafft, so viele Menschen dort zu fotografieren.

Ich komme immer mit einem Gefühl der Erleichterung von meinen Reisen zurück, auch wenn sie anstrengend und stressig waren. Ich kann mich dann besser selbst in meinem Leben verorten. Ich weiß wieder was wichtig ist und was unwichtig. Bei all meinen vielen Projekten habe ich wahrscheinlich etwa 2500 Menschen porträtiert, vielleicht sogar mehr, und das ist für mich ein großer Gewinn. Diese 2500 Menschen haben mir etwas über ihr Leben erzählt. Das ist es, was mein Leben besonders macht. Nicht das Geld, das ich verdiene, sondern diese Offenbarungen, diese Leben, diese Geschichten, die sie mir geben – das ist mein Reichtum, mein Glück.

Textredaktion: Günther Hasenkamp