アレキサンダー・デ・モラルト

(メルクバイオファーマ株式会社 代表取締役)

本日、ここにメルクとメルク創業家を代表して出席できることを光栄に思います。

メルクは350年を超える歴史をもつ、創業家所有の企業です。

当社は最先端のサイエンスとテクノロジーの企業としてヘルスケア、ライフサイエンス、エレクトロニクスという3ビジネスを展開しています。サイエンスはメルクのあらゆる活動の中心であり、「人類の進歩に貢献する好奇心の追求」をパーパスとしています。

そしてまた、製品やサービスの提供にとどまらず、世界中で60,000人を超える従業員を擁し長い歴史をもつ企業として、世界をよりよいものにするために果たすべき重要な役割もメルクに課されているとも考えています。

このため、当社が取り組む様々なイニシアティブの一つとして、この「かけはし文学賞」を通じたゲーテインスティトゥート様との共同は、異文化と国境の垣根を越えて架け橋をつなぐ大切な取り組みであると考えています。

2014年に遡る本賞の開設以来、私たちはこの共同をより強固なものとし、そして地理的にも対象を広げるべく取り組んでまいりました。

日本はメルクが世界各地に展開する重要拠点の一国であり、日本独自の文学賞を有することはごく自然な発想です。

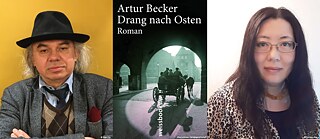

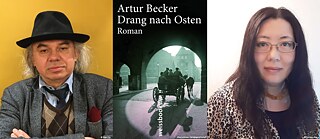

世界に目を向けると、コロナというパンデミック、ウクライナにおける戦争など、前回のかけはし文学賞以来、私たちは様々なことを経験しています。今年の受賞作品は、現代とは異なる時代を取り扱っていますが、今まさにウクライナで起きている悲劇に通じる事象が描写されています。この作品を通じて、まさに我々は過去の教訓を思い起こすことができるだろうと思います。

本作「東方への衝動(Drang nach Osten)」を通じて、作家アルトゥール・ベッカー氏は迫害から逃れ、自由のために戦う人々の悲しい運命を鮮やかに描いています。マーク・トウェインの言葉「歴史は繰り返さないが、しばしば韻を踏む」のように、まさに今、ヨーロッパで同じことが起きているのを目撃するのは悲しいことです。

だからこそ、私たちは意識を高め、過去の過ちに敏感であることが不可欠であり、これこそまさに文学がもつ意味の一つであると思います。

最後に改めて、ゲーテ・インスティトゥート様に感謝の意を表し、2 人の受賞者に心からのお祝いを申し上げます。日本とドイツにとどまらず、多くの地域と文化を越えた架け橋をさらに強化していきましょう。

ありがとうございました。