Jacek Dehnel empfiehlt

Ein Sextett, nein: Septett

Im „Blindensturz“ beschreibt Gert Hofmann einen Tag aus dem Leben der Männer auf dem Gemälde von Pieter Bruegel. Doch Hofmanns Blinde, das sind nicht nur sechs sehbehinderte Männer – es ist auch, oder sogar vor allem, die Menschheit en miniature, wie sie versucht, das Wesen der Welt zu erfassen.

Von Jacek Dehnel

Das Museo di Capodimonte, einstiges Sommerpalais der neapolitanischen Könige, ruht auf einer Anhöhe, von der sich die ganze Stadt überblicken lässt. Mitten im Park altrosa Wände, hohe Arkaden, überdimensional, nicht für das menschliche Maß gemacht. Ein träger Nachmittag. Und zwei Gemälde aus Bruegels letzten Lebensjahren: Der Misanthrop und Der Blindensturz. Pieter Bruegel der Ältere malte sie ungefähr ein Jahr vor seinem Tod; auf einer Zeichnung, die er drei Jahre früher anfertigte und die als Selbstporträt angesehen wird, sind Haare und Bart struppig, das Gesicht zerfurcht von Runzeln. Ein Künstlerpatriarch, ein würdiger Greis. Tatsächlich war er bei seinem Tod erst um die Vierzig.

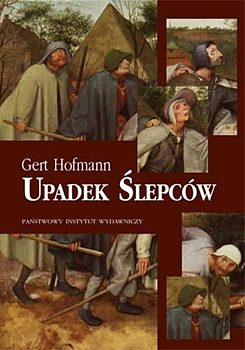

Buchcover der polnischen Ausgabe von „Der Blindensturz“

| © Państwowy Instytut Wydawniczy

Der Blindensturz oder Gleichnis vom Blinden als Blindenführer misst fast einen mal eineinhalb Meter: Tempera auf Leinwand, sechs Gestalten, die nacheinander in einen kalten Bach stürzen. So naturgetreu, so genau und detailliert sind sie dargestellt, dass Augenärzte des 20. Jahrhunderts die konkreten Ursache für ihre Blindheit diagnostizieren konnten – und dennoch bleiben die Figuren namenlos, ohne Geschichte. Diese Lücke füllt Gert Hofmann mit seinem Miniaturroman.

Buchcover der polnischen Ausgabe von „Der Blindensturz“

| © Państwowy Instytut Wydawniczy

Der Blindensturz oder Gleichnis vom Blinden als Blindenführer misst fast einen mal eineinhalb Meter: Tempera auf Leinwand, sechs Gestalten, die nacheinander in einen kalten Bach stürzen. So naturgetreu, so genau und detailliert sind sie dargestellt, dass Augenärzte des 20. Jahrhunderts die konkreten Ursache für ihre Blindheit diagnostizieren konnten – und dennoch bleiben die Figuren namenlos, ohne Geschichte. Diese Lücke füllt Gert Hofmann mit seinem Miniaturroman.

In seinem Blindensturz vollführt Hofmann ein wahres erzählerisches Meisterstück: In zehn Kapiteln beobachten wir die Menschengruppe von Bruegels Bild – wir sehen Figuren, die selbst nichts sehen, was noch in den kleinsten textuellen Details spürbar wird. Nur ein einziger Tag in ihrem Leben ist es, der damit beginnt, dass jemand noch vor Morgengrauen an das Scheunentor klopft („Ob die Sonne schon aufgegangen ist. – Nein. – Und warum nicht? Kommt sie nicht? Doch das weiß der Klopfer auch nicht“), und der spät in der Nacht endet („ – Und du hast uns eingesperrt? – Ja. – Warum? / Damit wir uns in der Dunkelheit nicht verletzen. – In welcher, fragen wir, in der der Scheune oder in der der Nacht? – In der der Nacht. – Also ist wieder Nacht, rufen wir. Und können an unseren Stimmen hören: Jawohl, es muß Nacht sein. Denn die klingt anders als der Tag, wenn man in sie hineinruft, sogar in einer Scheune“). Doch es ist ein besonderer Tag, heute soll sie nämlich ein berühmter Maler porträtieren.

Die Blinden bilden ein kollektives Ich, besitzen eine gemeinsame – und somit unpersönliche – Persönlichkeit; zwar tritt hier und da einer von ihnen deutlicher hervor, damit seine Geschichte erzählt werden kann, doch kehrt die Narration immer gleich wieder zur Gemeinschaft zurück, zu diesem eigentümlichen Gebilde von sechs blinden, sich vorantastenden Männern („[u]nd ziehen durch drei Dörfer an einem Tag, manchmal sogar durch vier. Oder glauben doch, durch vier Dörfer zu ziehen, doch ziehen wir die ganze Zeit im ersten Dorf herum“). Ein bisschen wie ein gut eingespieltes Sextett, dessen einzelne Instrumente stellenweise in den Vordergrund treten, um dann wieder zum gemeinsamen Thema zurückzukehren. Erst am Ende des Buches gesellt sich das konzertierende Instrument hinzu, das einer anderen Ordnung entstammt: der Maler, der im Fenster seines wohlhabenden Hauses steht und unwillig Antwort auf ihre Fragen gibt. Der Maler sieht und hat aus dem Sehen seinen Beruf gemacht; um selbst berühmter zu werden, um mit seiner Leinwand fünfhundert Taler zu verdienen, um bedrückende Bilder entstehen zu lassen, zwingt er die sechs Blinden, wieder und wieder zum Bach zu gehen und hinzustürzen, auf die Steine, damit er ihr Abbild, ihre Bewegungen, ihre Mimik so gut wie möglich wiedergeben kann. Und das alles um des Sehens willen.

Wer sich in diesem Bild nicht wiederfindet, muss blind sein.

Hofmanns Blinde, das sind nicht nur sechs sehbehinderte Männer – nein, es ist auch, oder sogar vor allem, die Menschheit en miniature, wie sie versucht, das Wesen der Welt zu erfassen, in der es keine Gewissheit gibt. An das, was sie wissen, glauben sie blind: die Himmelsrichtungen, Tag und Nacht, ob sie sich auf einem Berg oder im Tal befinden. Als ein Kind sie hinter die Scheune führt, damit sie sich dort erleichtern, glauben sie, hinter der Scheune zu sein und knöpfen gutgläubig ihre Kittel auf – nur um gleich darauf festzustellen, dass sie mitten auf dem Marktplatz ihre Hosen heruntergelassen haben, sehr zur Freude der spottenden Dorfbewohner. Wehrlos stehen sie den Menschen gegenüber, denen sie auf ihrem Weg begegnen: Ein jeder kann sie hinters Licht führen, sich für jemand anderen ausgeben, ihnen die falsche Richtung weisen, wenn sie nach dem Weg fragen. Ihr ganzes Wissen über die Welt ist mit dem Etikett „wahrscheinlich“ versehen. Selbst wenn sie geplant vorgehen, selbst wenn sie ein Ziel zu haben und am rechten Ort zu sein meinen, können die Blinden doch jederzeit am falschen Ort sein: „– Schau sie doch an, ruft er und zeigt wohl auf uns. Sofort denken wir, daß wir in Blumen stehen, und treten einen Schritt zurück, sind aber nicht sicher, ob wir aus den einen Blumen nicht in andere treten.“

Wer sich in diesem Bild nicht wiederfindet, muss blind sein.

[Upadek ślepców, polnische Übersetzung von Jacek Stanisław Buras, PIW, Warszawa 2005].