20.04.2020 | Yvonne Owuor

Die Seuche, die Populisten und wir

Liebe Freund*innen,

wie geht es euch?

Jonas Lüscher, dein Brief hat mich ganz besonders bewegt. Durch die eindringliche Empfindsamkeit, die kraftvollen Formulierungen und die Fassungslosigkeit, die du darin zum Ausdruck bringst.

„(…) Seit Monaten allerdings fällt mir das Schreiben, das literarische und das essayistische, ja, auch das Sprechen schwer. Und wer das Schreiben und das Sprechen verliert, das werdet ihr, liebe Freundinnen und Freunde, sicherlich nur zu gut verstehen, droht auch das Denken zu verlieren. Denn dieser ständig um sich selbst kreisende innere Monolog, der dann bleibt und der weder Ausdruck in nach außen gerichteten Sprechakten noch eine klare Formulierung in verschriftlichter Sprache findet (…)“

Die Menschheit soll für eine Weile innehalten und sich eine verjüngende Auszeit gönnen, um in einem Frühling der neuen Möglichkeiten zu erwachen.

© graphicrecording.cool

In Zeiten der Unwissenheit hilft Schweigen, wurde mir einmal gesagt, Schweigen und Zuhören. In diesem merkwürdigen Zustand, in dem sich unsere Welt derzeit befindet, möchte ich dies gern als eine Aufforderung zum Winterschlaf verstehen. Die Menschheit soll für eine Weile innehalten und sich eine verjüngende Auszeit gönnen, um in einem Frühling der neuen Möglichkeiten zu erwachen. Bei deinem Fazit kommen mir die Worte von Albert Camus‘ Dr. Bernard Rieux, dem Erzähler in Der Pest (die man auch als antifaschistische Allegorie lesen kann), in den Sinn, dass es an den Menschen mehr zu bewundern als zu verachten gebe. Dies unterstreicht Camus mit der Beobachtung, dass wir in einer Welt, in der das Absurde so undurchdringlich erscheine, nach einem größeren Verständnis der Menschen untereinander und nach mehr Aufrichtigkeit streben müssten. Ansonsten seien wir dem Untergang geweiht. Allerdings müssten dafür gewisse Voraussetzungen erfüllt sein: Die Menschen müssten offen (Falschheit führe lediglich zu Missverständnissen) und frei sein (Kommunikation mit Sklaven sei nicht möglich). Und schließlich müsse ein gewisses Maß an Gerechtigkeit spürbar sein.“

© graphicrecording.cool

In Zeiten der Unwissenheit hilft Schweigen, wurde mir einmal gesagt, Schweigen und Zuhören. In diesem merkwürdigen Zustand, in dem sich unsere Welt derzeit befindet, möchte ich dies gern als eine Aufforderung zum Winterschlaf verstehen. Die Menschheit soll für eine Weile innehalten und sich eine verjüngende Auszeit gönnen, um in einem Frühling der neuen Möglichkeiten zu erwachen. Bei deinem Fazit kommen mir die Worte von Albert Camus‘ Dr. Bernard Rieux, dem Erzähler in Der Pest (die man auch als antifaschistische Allegorie lesen kann), in den Sinn, dass es an den Menschen mehr zu bewundern als zu verachten gebe. Dies unterstreicht Camus mit der Beobachtung, dass wir in einer Welt, in der das Absurde so undurchdringlich erscheine, nach einem größeren Verständnis der Menschen untereinander und nach mehr Aufrichtigkeit streben müssten. Ansonsten seien wir dem Untergang geweiht. Allerdings müssten dafür gewisse Voraussetzungen erfüllt sein: Die Menschen müssten offen (Falschheit führe lediglich zu Missverständnissen) und frei sein (Kommunikation mit Sklaven sei nicht möglich). Und schließlich müsse ein gewisses Maß an Gerechtigkeit spürbar sein.“Camus kommt mir oft in den Sinn. Um ehrlich zu sein, trage ich im Moment sein auch für diese seltsamen Zeiten so vorausschauendes Buch Die Pest als Talisman in meiner Handtasche. Je mehr man in die heutige Thematik eintaucht, desto mehr Verwirrung breitet sich angesichts all der Widersprüche aus, die in dieser kritischen Phase „unserer“ Pest zutage treten. Hier liegt der Teufel, metaphorisch und faktisch, im verwirrenden Detail: Während ich nämlich diese Zeilen schreibe, geraten unsere geliebten Selbsttäuschungen und Mythologien, die wir voneinander pflegen, und der Platz des „anderen“ ins Wanken und zerfallen in einigen Fällen auf besonders eindrückliche Weise zu Staub. Und auch die tollwütigen Kreaturen, die uns zu dieser Gesprächsreihe bewegt haben, begleiten uns in dieser neuen daliesken Landschaft unseres Lebens und bedienen sich bereitwillig einer Sprache, die wir bisher nur noch in Literatur aus alten Zeiten vermutet hätten: Lockdown, Quarantäne, Ausgangssperre, Hamsterkäufe.

Durch das Virus mussten die überlauten Populisten und ihre (Misse)Taten (darunter der Brexit), die lange Zeit die Schlagzeilen beherrschten, anderen dringlicheren Narrativen über den Kampf der Menschheit weichen.

Aus der Perspektive der angeblichen (nicht ganz) Peripherie und aus der (nicht mehr) sicheren nötigen Entfernung mutet es seltsam an, plötzlich mit der ganzen Welt die Sprach- und Ausdrucksweisen zu teilen:

„Sich höher und höher in die Lüfte schraubend

Hört der Falk‘ den Falkner nicht

Alles zerfällt, die Mitte hält nicht mehr ...“

— W.B Yeats: Die Wiederkehr

Die Welt erhält eine Gelegenheit, eine gemeinsame Geschichte zu schreiben.

Die Autorin Anna Badkhen sagte vor kurzem in Nairobi zu mir, dass die Welt mit der Coronavius-Saison Gelegenheit erhält, eine gemeinsame Geschichte zu schreiben, über die man sich wieder neu begegnen könnte. Auf mein überraschtes Stirnrunzeln, nachdem sie den 11. September als weiteres Beispiel nannte, entgegnete sie: „Ich meine damit, dass sich die Menschen zurzeit überall in der Welt auf das Coronavirus beziehen, darüber sprechen und Geschichten davon erzählen.“ Sie hat recht. Doch weil wir es mit einer globalen Herausforderung zu tun haben, die für jede*n Einzelne*n von uns mit Folgen verbunden ist, dient sie womöglich sowohl als Mikroskop als auch als Teleskop und hat eine gemeinsame Ausgangssituation geschaffen, in der Reaktionsschnelle, Einsatzbereitschaft, Resilienz und Menschlichkeit unmittelbar auf dem Prüfstand stehen.

Und doch. Und doch.

Auch angesichts eines gemeinsamen Existenzkampfes leben wir in einer Welt, die um eine Rückkehr zum Status quo kämpft, in der der dringende Wunsch nach einem neuen Vokabular, das die Realität in unserer Welt erfassen kann, ignoriert wird. Und dies, obwohl die größte menschliche Geste zweifellos von unseren Mitmenschen kommt. Und obwohl die Führungs- und Organisationstrukturen, in die die Menschen ihr ganzes Vertrauen setzten, offensichtliche Systemfehler aufwiesen.

Die Pandemie überkommt uns wie ein Sturm, der uns neu ausrichtet, konfiguriert und vor allen Dingen bloßlegt und bloßstellt. Sie hat dem, was in der Welt als „normal“ bezeichnet wird, ein Semikolon hinzugefügt.

© graphicrecording.cool

Wohin sollen wir unsere Wut nun richten? Nach Russland? Nach China? Nach Kuba? Nach Venezuela? Zu sagen: „Ja… aber… als der Mensch auf seine Menschlichkeit hin geprüft wurde, waren sie als Erste dort zur Stelle, wo die größte Not herrschte, wie „Der barmherzige Samariter“?“ Diese plumpe Wirbelwind-Pandemie überkommt uns wie ein Sturm, der uns neu ausrichtet, konfiguriert und vor allen Dingen bloßlegt und bloßstellt. Sie hat dem, was in der Welt als „normal“ bezeichnet wird, ein Semikolon hinzugefügt. Die Aufgabe der Menschheit wird zurecht auf das Wesentliche reduziert: Die Sache ist ganz einfach. Leben oder Tod. Angesichts der Realität unserer Sterblichkeit und der Tatsache, dass es keine Volkskultur gibt, die von der „Berührung“ durch diese „Erscheinung“ ausgenommen ist, war es faszinierend zu verfolgen, wie nicht die Viruskurve, sondern unsere zahlreichen ideologischen Attitüden, der Hurra-Patriotismus und die liebgewonnenen Positionen, die die Welt über eine so lange Zeit prägten, mit der Zeit abflachten.

© graphicrecording.cool

Wohin sollen wir unsere Wut nun richten? Nach Russland? Nach China? Nach Kuba? Nach Venezuela? Zu sagen: „Ja… aber… als der Mensch auf seine Menschlichkeit hin geprüft wurde, waren sie als Erste dort zur Stelle, wo die größte Not herrschte, wie „Der barmherzige Samariter“?“ Diese plumpe Wirbelwind-Pandemie überkommt uns wie ein Sturm, der uns neu ausrichtet, konfiguriert und vor allen Dingen bloßlegt und bloßstellt. Sie hat dem, was in der Welt als „normal“ bezeichnet wird, ein Semikolon hinzugefügt. Die Aufgabe der Menschheit wird zurecht auf das Wesentliche reduziert: Die Sache ist ganz einfach. Leben oder Tod. Angesichts der Realität unserer Sterblichkeit und der Tatsache, dass es keine Volkskultur gibt, die von der „Berührung“ durch diese „Erscheinung“ ausgenommen ist, war es faszinierend zu verfolgen, wie nicht die Viruskurve, sondern unsere zahlreichen ideologischen Attitüden, der Hurra-Patriotismus und die liebgewonnenen Positionen, die die Welt über eine so lange Zeit prägten, mit der Zeit abflachten.Die Rückbesinnung der Staaten auf die alten Grenzen kommt nicht unerwartet. Allerdings verblüfft es, wie vollkommen illusorisch die grenzenlose Einheit in der Vergangenheit beschrieben und dargestellt wurde. Doch vielleicht ist nicht das überraschend, sondern die Rückkehr von Gott als rätselhaftem Schöpfer in der menschlichen Existenz (und wenn es nur um ein neues Jüngstes Gericht geht) und der wissenschaftlichen Forschung als Wissensschmiede, die der Menschheit das heilende Elixier bringen soll. Wenn die Zeit der großen Posen vorüber isst und wir von jeglichem verbalen Zierrat befreit wie der sprichwörtliche Kaiser in seinen eingebildeten Kleidern dastehen, kommt unsere Verletzlichkeit zum Vorschein und die Risse in der Fassade der Menschheit treten zutage. In Kenia haben sich endlose Wahlzyklen, das hemmungslose Gebaren von Schaumschlägern, unmoralische Politiker und ihre von den Medien unterstützte Selbstmythologisierung, ihre übeltönenden Lobeskarawanen und verbalen Hetzjagden (glücklicherweise) in Luft aufgelöst. Auch wenn sich unsere Entscheidungsträger (die meisten von ihnen leben in hohen Glastürmen, die bis in die Wolken ragen, die den Blick auf die Menschen unten auf der Erde verdecken) in angemessener Weise an ihr Land wenden – Ehre wem Ehre gebührt – gehen sie dabei von der Fantasievorstellung aus, dass sie ein Umfeld geschaffen haben, das den langfristigen Wasser- und Nahrungsmittelbedarf der Menschen in Kenia decken kann, und dass unsere Wirtschaft nicht auf das weitere Wirken der „Wananchi“ angewiesen ist, die zu den (Un)Gewöhnlichsten unter uns gehören und sich bei der Vorstellung, dass sie „von zu Hause“ arbeiten könnten, wie sie von unseren ideologischen Wortführern und verschiedenen lautstarken Twitter-Armeen propagiert wird, vor Lachen kringeln würden.

Und doch.

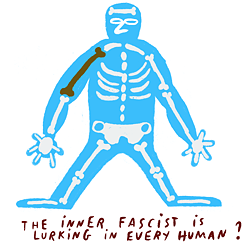

Kann unter den richtigen Umständen der innere Faschist, der in jedem Menschen schlummert, abgerufen, geweckt und hervorgebracht werden?

© graphicrecording.cool

Weltweit sehen, hören und beobachten wir nun, wie die Zentren, die sich lange Zeit als stabil ausgaben, ins Stocken und Stolpern geraten. Wir mögen entsetzt sein angesichts der bewussten und unanständigen Versuche von Herrn Trump, die Katastrophe mit einem Kulturkreis und einem Volk in Verbindung zu bringen. Doch am Ort des Geschehens, sogar dort, wo man sich selbst als Gipfel ihrer jeweiligen Zivilisation betrachtet, nehmen die Verbrechen gegen die Menschlichkeit des jeweils anderen weiter zu. Da frage ich mich: Kann unter den richtigen Umständen der innere Faschist, der in jedem Menschen schlummert, abgerufen, geweckt und hervorgebracht werden. Viel braucht es dafür nicht, oder? Was ist aus uns geworden? Wir entsenden Armeen auf die Straßen, treiben die Menschen mit Drohnenansagen in ihre Häuser, sehnen uns nach starken Führungskräften, Autoritätspersonen, die uns hier- oder dorthin befehlen und entschlossen das Wort ergreifen. Schaut uns nur an. Wir sind derart erschüttert, dass unsere angebliche kulturelle und soziale Überlegenheit im Angesicht des Chaos zu Staub zerfällt. Schaut uns an. Wir rufen nach einem geschlossenen Vorgehen (Etymologie von Faschismus: Fascio (Italienisch) - Bündel), um ein einziges Ziel zu sichern: das Leben. Man könnte dagegenhalten, dass seltsame Zeiten noch seltsamere Maßnahmen erfordern. In der Tat. Sieht so also die gesellschaftliche Organisation in demokratischen Staaten aus?

© graphicrecording.cool

Weltweit sehen, hören und beobachten wir nun, wie die Zentren, die sich lange Zeit als stabil ausgaben, ins Stocken und Stolpern geraten. Wir mögen entsetzt sein angesichts der bewussten und unanständigen Versuche von Herrn Trump, die Katastrophe mit einem Kulturkreis und einem Volk in Verbindung zu bringen. Doch am Ort des Geschehens, sogar dort, wo man sich selbst als Gipfel ihrer jeweiligen Zivilisation betrachtet, nehmen die Verbrechen gegen die Menschlichkeit des jeweils anderen weiter zu. Da frage ich mich: Kann unter den richtigen Umständen der innere Faschist, der in jedem Menschen schlummert, abgerufen, geweckt und hervorgebracht werden. Viel braucht es dafür nicht, oder? Was ist aus uns geworden? Wir entsenden Armeen auf die Straßen, treiben die Menschen mit Drohnenansagen in ihre Häuser, sehnen uns nach starken Führungskräften, Autoritätspersonen, die uns hier- oder dorthin befehlen und entschlossen das Wort ergreifen. Schaut uns nur an. Wir sind derart erschüttert, dass unsere angebliche kulturelle und soziale Überlegenheit im Angesicht des Chaos zu Staub zerfällt. Schaut uns an. Wir rufen nach einem geschlossenen Vorgehen (Etymologie von Faschismus: Fascio (Italienisch) - Bündel), um ein einziges Ziel zu sichern: das Leben. Man könnte dagegenhalten, dass seltsame Zeiten noch seltsamere Maßnahmen erfordern. In der Tat. Sieht so also die gesellschaftliche Organisation in demokratischen Staaten aus?Nun gut.

Homo sum, humani nihil a me alienum puto

— Publius Terentius Afer

Für die wesentlichen Dinge des Lebens braucht es keine Ideologien. Nach diesem Sturm werden die Überlebenden gewiss erleben, dass die Rhetorik weltweit und auch in Kenia an Erfahrungswerten gemessen wird. Innere Widersprüche, die zum Vorschein gekommen sind, werden angegangen, Annahmen revidiert, wenn nicht sogar völlig aufgegeben, Bilanzen gezogen und neue Entscheidungen getroffen, die aller Voraussicht nach dem Status quo aus der Zeit „vor dem Virus“ nicht werden standhalten können. Besonders aufschlussreich und möglicherweise auch beunruhigend wird die Abrechnung mit den Wirtschafts- (sowie auch den Handels-) und Governance-Systemen und mit der Moderne an sich ausfallen. Was hat den Angriff nicht überlebt und welche neuen Kräfte hat der Staat verloren oder erworben?

Mit unserer Gesprächsreihe wollen wir dem Schreckgespenst eines durch den Faschismus ausgelösten menschlichen Infernos begegnen. Doch rückblickend stellt sich die Frage, ob angesichts all der Zwischentöne und Kräfte des 21. Jahrhunderts, all der Zufriedenheiten und Unzufriedenheiten nicht der Kampf um eine neue Sprachregelung für und in unseren Zeiten im Mittelpunkt stehen sollte. Können wir angemessen erfassen, was wirklich in der heutigen Welt vor sich geht? Können wir ein Denken entwickeln, das die Realitäten des digitalen Zeitalters und seinen Einfluss auf die Meinungs- und die kulturelle Bildung oder die Rolle von Wahlmanövern mittels psychologischer Operationen erfassen kann, die sich Datenanalysen, Algorithmen und vielerlei durchtriebene Verfahren des Social Engineerings nach dem Muster von SCL Group/Cambridge Analytica zunutze machen, um so auf andere Fragen zu kommen, die den Ereignissen einen Sinn geben?

Wie auch immer, wenn dieses Drama vorüber ist, rechne ich mit einer grundlegenden Neuorientierung, Neuordnung und Umgestaltung der Welt.

Angesichts der Tatsache, dass sich die nebulösen Tentakel dieser psychologischen Operationen in die weltweiten Wahlverfahren schlängeln konnten, auch in Ländern, in denen Populisten die Macht ergriffen haben (Großbritannien, USA, Indien, Kenia, Ungarn, Brasilien usw.), stellt sich die Frage, in welchem Maße diese Hinwendung zum „Faschismus“ konstruiert war, und für wen und zu wessen Vorteil? Wenn die Arsenale der militärischen Geheimdienste des Westens – und dies muss betont werden, denn diese speziellen geheimen psychologischen Operationen stammen aus der westlichen Welt – zu Profitzwecken und für strategische Vorteile genutzt und an ahnungslosen Bürger*innen verschiedener Nationen ohne deren Wissen getestet werden können, um sie auf diese Weise zu manipulieren, ließe sich ein solches Vorgehen dann als Kriegshandlung bezeichnen? Warum sollten sie auf diese Weise vorgehen, wenn sie die Ergebnisse bereits kennen? Oder siegt hier die Tyrannei des Profitdenkens über die Natur und die Veranlagungen des Menschen, reagieren sie in zynischer Weise auf das, was sie in uns sehen? Wer trägt die Verantwortung für die Folgen, insbesondere wenn diese Folgen bewusst die Grundsätze von „Demokratie“ „Menschenrechten“ und „Rechtsstaat“ untergraben? Oder dient diese „Dreifaltigkeit“ nur den einen, nicht aber den anderen?

© graphicrecording.cool

Bezeichnenderweise werden wir in diesem Fortsetzungsdrama mit einer Seuche in der Hauptrolle in die Position einer unfreiwilligen Zuschauerschaft gedrängt, die ihre Vermutungen und Annahmen davon, was „normal“ ist, hinterfragen soll: Zweifel an Sicherheiten, absoluten Wahrheiten, am Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der Governance-Strukturen, an der Unfehlbarkeit unserer Führungskräfte, an unseren Überzeugungen. Für Anthropologen stellen sich ganz neue Fragen: Warum reagieren die Bürger*innen in der Mehrzahl der „G87“-Staaten angesichts einer existenziellen Bedrohung instinktiv damit, ausgerechnet nach Toilettenpapier zu greifen, es zu hamstern, sich darum zu streiten und Vorräte davon anzulegen? Wie auch immer, wenn dieses Drama vorüber ist, rechne ich mit einer grundlegenden Neuorientierung, Neuordnung und Umgestaltung der Welt. Eine Repolarisierung wird unvermeidbar sein. Die Geschichte muss neu geschrieben werden, und ich vermute, dass uns das Skript nicht besonders vertraut erscheinen wird. Außerdem werden wir uns einen weiteren inhaltlichen Austausch wünschen, um es zu verstehen.

© graphicrecording.cool

Bezeichnenderweise werden wir in diesem Fortsetzungsdrama mit einer Seuche in der Hauptrolle in die Position einer unfreiwilligen Zuschauerschaft gedrängt, die ihre Vermutungen und Annahmen davon, was „normal“ ist, hinterfragen soll: Zweifel an Sicherheiten, absoluten Wahrheiten, am Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der Governance-Strukturen, an der Unfehlbarkeit unserer Führungskräfte, an unseren Überzeugungen. Für Anthropologen stellen sich ganz neue Fragen: Warum reagieren die Bürger*innen in der Mehrzahl der „G87“-Staaten angesichts einer existenziellen Bedrohung instinktiv damit, ausgerechnet nach Toilettenpapier zu greifen, es zu hamstern, sich darum zu streiten und Vorräte davon anzulegen? Wie auch immer, wenn dieses Drama vorüber ist, rechne ich mit einer grundlegenden Neuorientierung, Neuordnung und Umgestaltung der Welt. Eine Repolarisierung wird unvermeidbar sein. Die Geschichte muss neu geschrieben werden, und ich vermute, dass uns das Skript nicht besonders vertraut erscheinen wird. Außerdem werden wir uns einen weiteren inhaltlichen Austausch wünschen, um es zu verstehen.Doch genug für heute.

Auf dass wir uns am Morgen nach dieser für uns alle seltsamen Nacht gesund, glücklich und hoffnungsvoll wiedertreffen.

Mit herzlichen Grüßen,

Yvonne Adhiambo Owuor

[Unter Quarantäne und Ausgangssperre]