Martin Walser

Eine Jahrhundertgestalt

Das Impulsive, das Störrische und Unversöhnliche gehörten zu Martin Walser. Er war ein Mann des 20. Jahrhunderts und einer der größten Schriftsteller seiner Zeit.

Der Überlinger Ortsteil Nußdorf ist einer der schönsten Orte am Bodensee. Die Straßen sind nach Süßwasserfischen benannt, sie heißen „Zum Felchen“, „Zur Äsche“ oder „Zum Zander“. Biegt man von der Nußdorfer Straße ab in Richtung See und folgt der Straße „Zur Forelle“, die in die Straße „Zum Hecht“ übergeht, finden sich auf der rechten Seite wie auf einer Perlenschnur aufgereiht die Häuser auf den Seegrundstücken. Keine Angeberhäuser. Der wahre Reichtum zeigt sich hier in der Selbstverständlichkeit eleganter Bürgerlichkeit. Auf der linken Seite kommt die barocke Klosterkirche Birnau in den Blick, auf der rechten Seite ein holzverschindeltes Haus mit niedrigem Zaun, dahinter der See.

Hier hat Martin Walser seit 1968 gelebt, und der Dreiklang aus altbundesrepublikanischem Wohlstand, Seeatmosphäre und katholischem Milieu, der so prägend war für Walsers Sein und Schreiben, könnte nicht präziser in einem Bild gefasst sein als in diesem. In seinen frühen, sozialistischen Jahren handelte Walser sich als frischer Seegrundstückbesitzer im Übrigen Ärger mit seinen Nachbarn ein, als er forderte, das gesamte Seeufer der Allgemeinheit zugänglich zu machen.

Martin Walser wurde 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren. Seine Wirtshauskindheit, die zugleich ein Aufwachsen im Nationalsozialismus bedeutete, hat er in einem seiner wichtigsten und auch besten Bücher überhaupt, dem 1998 erschienenen autobiografischen Roman Ein springender Brunnen literarisch ausgestaltet; es dauerte nicht lange, bis ihm der (erzählperspektivisch abstruse) Vorwurf gemacht wurde, dass im Buch die nationalsozialistischen Vernichtungslager konsequent nicht erzählt worden seien. Walser verwies in diesem Kontext auf die „Verdammungs- und Verletzungsabsicht“ seines ewigen Widersachers Marcel Reich-Ranicki, der sich selbst hingegen stets als einen Freund des Autors bezeichnet hatte. Walser selbst rächte sich zu Beginn der Nullerjahre mit dem Roman Tod eines Kritikers, der für ihn den Abschied von seiner publizistischen Heimat, dem Suhrkamp Verlag, bedeutete.

Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr

Seit Kindheitszeiten war ein wichtiges Motiv, das Walsers Romane von Beginn an durchzogen hat, das der Konkurrenz. War es für den Jungen der lebensentscheidende Blick darauf, in welcher Wirtschaft im Dorf mehr Gäste saßen, in der der Eltern oder in den anderen, so inszenierte Martin Walser in seinen frühen Romanen die junge, aufstrebende Bundesrepublik als einen Ort der Konkurrenzkämpfe, Abstiegsfantasien und Ängsten geprägtes Biotop, in dem der Kleinbürger wie stets in der Geschichte Hauptakteur und Leidtragender zugleich war; die bestimmende und sich zugleich selbst ausbeutende Klasse, der es, um im Jargon der Epoche zu bleiben, unmöglich gemacht wurde, zu sich selbst zu kommen. Die inneren Nöte der sogenannten kleinen Leute, der Helmut Halms und Gottlieb Zürns, haben Walsers Werk bis in die späten Achtzigerjahre hinein bestimmt.Und so wie ein Harald Schmidt niemals den schwäbischen Reaktionär in Perfektion hätte persiflieren können, ohne selbst einer zu sein, so ist auch Martin Walser immer im besten Sinne ein Bürger geblieben. In seiner Anselm-Kristlein-Trilogie (der Name eine Hommage an seinen jüngeren Bruder Anselm Karl), dem monumentalen Roman Halbzeit (1960), der ihn berühmt machte, und den darauffolgenden Romanen Das Einhorn (1966) und Der Sturz (1973), führte Walser prototypisch eine Figur vor, die zum Scheitern verurteilt ist, weil sie die Seiten nicht wechseln kann. Im Jahr 1920 geboren, durchläuft Kristlein eine Berufskarriere vom Handelsvertreter zum Werbetexter, zum Schriftsteller bis hin zum Angestellten in einem Betriebssanatorium. Walsers frühe Romane beschreiben die bundesrepublikanische Leistungsgesellschaft, zugleich aber war ihr Autor selbst deren Produkt; das dokumentiert die hohe Frequenz an Büchern; der regelmäßige Ausstoß an Werken bis ins höchste Alter: Nur wer produziert, ist gültig. Nur wer schreibt, ist am Leben. Die Angstblüte, so der Titel des 2006 erschienenen Romans, ist auch ein Bild für die Produktivität Walsers selbst.

Im Jahr 2012 erschien eine MP3-CD mit über Jahrzehnte hinweg gesammelten Radioaufnahmen und Interviews Walsers. Bestechend ist an ihnen die Genauigkeit, mit der hier ein Autor mit Gesprächspartnern wie Peter Wapnewski, Herbert Heckmann oder Heinz Ludwig Arnold um Begriffe ringt – und mit welcher Eloquenz zugleich. Martin Walser zuzuhören, diesem dunkel rollenden alemannischen Tonfall, gepaart mit einem rhetorischen Einfallsreichtum und einer nicht versiegenden Lust an der Debatte, war stets ein Vergnügen. Der Titel der Radiointerview-CD lautete im Übrigen Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr – ein programmatisches Walser-Zitat, in dem sich zugleich die Schwierigkeiten manifestieren, die die Öffentlichkeit mit diesem Schriftsteller hatte (und umgekehrt), weil seine Ambivalenzen als Opportunismus und sein radikal subjektives Sprechen als allgemeingültig angesehen wurden. Nicht ohne Walsers Zutun. Interviewanfragen zu gesellschaftlichen Themen hat er bereitwillig angenommen; „da geht es um Deutschland, da hast Du Dienst“, hat er sich selbst gesagt. Als es im Jahr 1968 im Suhrkamp Verlag zum Aufstand der Lektoren gegen den Verleger Siegfried Unseld kam, wurde ausgerechnet Martin Walser als Vermittler eingeschaltet. In der Verlagschronik lässt sich nachlesen, wie es Walser in einem einzigen Satz gelang, zunächst Unseld und im zweiten Teil seiner gewundenen Hypotaxe den aufständischen Lektoren recht zu geben und auf diese Weise beide Seiten zu düpieren. Nichts ist ohne sein Gegenteil wahr.

Ein begnadeter Stilist

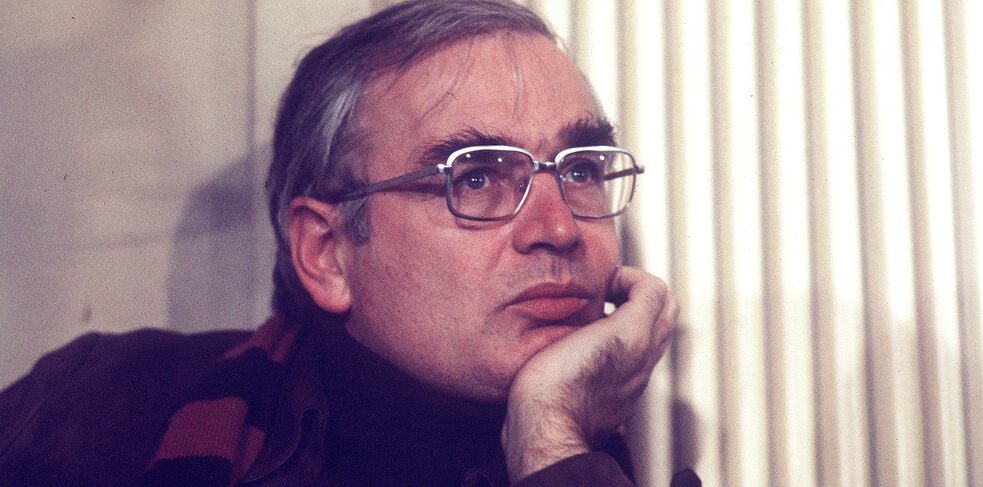

Der Schriftsteller Martin Walser im Jahr 1978 | @ picture alliance / Sven Simon

Der Schriftsteller Martin Walser im Jahr 1978 | @ picture alliance / Sven Simon

Im März 1976 erscheint Walsers Roman Jenseits der Liebe. Reich-Ranicki verreißt das Buch unter der Überschrift Jenseits der Literatur. Walser ist auf Lesereise und liest die FAZ-Kritik, als er im Zug sitzt. Am 27. März 1976 entwirft Walser in seinem Tagebuch eine „Rede an Herrn R-R“, in der es heißt: „Das allgemeine Publikum, vor dem Sie die Motive meiner zehnjährigen publizistischen Arbeit diffamierten, kann ich nur erreichen, wenn ich gegen Sie prozessiere oder Sie ohrfeige. Da mir zum Prozessieren das Geld fehlt, bleibt mir nichts als die Ohrfeige. Ich sage Ihnen also, dass ich Ihnen, wenn Sie in meine Reichweite kommen, ins Gesicht schlagen werde. Mit der flachen Hand übrigens, weil ich Ihretwegen keine Faust mache.“ Es kam dazu nie. Die Ohrfeige holte Walser später in Form eines Romans nach.

Das Auffahrende, das Störrische, Unversöhnliche gehörten zum Wesen Martin Walsers. Das Impulsive. Die Lust an Auftritten, bis ins hohe Alter noch im Stehen vortragend, solange das noch ging; das Charismatische, das ihm anhaftete, seine Streitlust. Dabei beharrte Martin Walser stets auf dem Primat des Subjektiven. „Nachdem es keinen außer mir liegenden Stoff gibt, sondern ich selber mein Stoff bin mit meinen Verstrebungen, Verwachsungen und Schwierigkeiten, sind alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, wichtig für meine Arbeit“, so sagte Walser es in einem Interview.

Auf der Premiere seines Romans Muttersohn im barocken Kloster Bad Schussenried äußerte Walser 2011, es sei vollkommener Irrsinn, einen Schriftsteller dafür verantwortlich zu machen, was er schreibe. Walsers Bücher wie auch seine Reden waren für ihn auch Selbstverteidigung, ein Gegenschlag auf einen Angriff hin, den niemand außer ihm selbst als solchen empfunden hat. Ein ständiges Spiel von Reiz und Reaktion. So ist auch Walsers berüchtigte Paulskirchenrede aus dem Jahr 1998 zu verstehen: Anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels sprach Walser im Zusammenhang mit Auschwitz von einer „Drohroutine“ und vom Berliner Holocaustdenkmal als einem „fußballfeldgroßen Alptraum“. Als die Festgesellschaft applaudierend aufstand, blieb Ignatz Bubis, seinerzeit Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland, sitzen.

Den Büchnerpreis, aber nie den Nobelpreis

Politisch war Martin Walser weitaus schwieriger zu verorten, als es die von Schlagworten umstellte Öffentlichkeit wahrhaben wollte: Gestartet ist er als Sozialist. Politische Impulse kamen aus ihm heraus immer als das Resultat eines Mangelempfindens. Sein Eintreten für die deutsche Einheit schon lange vor dem Fall des Eisernen Vorhangs hingegen hat die politische Linke ihm übel genommen. Zwänge aller Art weckten in Walser den Anarchisten, auch und vor allem sprachlich. Die Paulskirchenrede lässt sich auch als ein Beharren auf eine Privatheit deuten, die sich gegen die öffentliche Erwartung gerichtet hat. Eine Selbstergründung, kein normativer Text. Ein, wie Walser Jahre später eingestand, zutiefst missglücktes Anreden gegen vorvereinbarte Sprachregelungen und Bilder. Walser hatte ein Gespür für gesellschaftlich-politische Mechanismen. Sein Schlüsselroman Finks Krieg, erschienen 1996, bekam viel Aufmerksamkeit, wurde von der Kritik aber mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Liest man den Roman heute noch einmal, findet man vor allem ein ungeheuer scharf gestelltes Porträt Alexander Gaulands. Gauland selbst im Übrigen, als einer der Protagonisten des Romans, rezensierte das Buch wiederum in der FAZ.Martin Walser war ein begnadeter Stilist. Ein Autor, der die Suada, das Parlieren, den Sprachfluss und dessen Unterströmungen beherrschte wie keiner sonst. Und er war zugleich, das zeigen seine wunderbaren Meßmer-Bücher, ein Aphoristiker erster Güte, voller Witz und Scharfsinn, im Alter zunehmend dunkel und todesnah. Kürzer wurde er in seinen letzten Jahren, er wurde auch dringlicher. Es war, als sendete er von seinem Seegrundstück aus noch immer starke, existenzielle Signale. Spätestens mit dem Buch Statt etwas oder Der letzte Rank, erschienen 2017, trat Walser in eine Spätphase ein, in der seine Texte aus kurzen Funkenschlägen, Blitzlichtern, Sentenzen bestanden. Die allerdings waren schön und auch rührend. In Das Traumbuch oder Postkarten aus dem Schlaf kommen all die Walser-Themen noch einmal vor – die Scham, auch die körperliche, die Stofffindung, Reich-Ranicki.

Walser hat schreibend Abschied von der Welt genommen: „Nach dem Aufwachen die Wirklichkeit, ein ödes, stimmungsloses Milieu.“ Es ranken sich unzählige Geschichten um Martin Walser. Legendär sein Backenstreich, den er seinem Gegenüber im Gespräch zuteilwerden ließ; eine Mischung aus Anerkennung, Zuneigung und leiser Ermahnung, nicht nachzulassen. Martin Walser, der 1981 den Büchnerpreis, aber nicht den Literaturnobelpreis erhielt, den er verdient gehabt hätte, war in seinen Erfahrungen, Bestrebungen und in seinen Verwachsungen eindeutig ein Mann des 20. Jahrhunderts. Als solcher war er aber auch: eine Jahrhundertgestalt.

Dieser Artikel erschien erstmalig bei ZEIT ONLINE.