La foresta nell’arte contemporanea

L’innocenza perduta: tra rimboschimento urbano e la foresta in discoteca

L’idillio cantato nel periodo romantico potrà pure appartenere al passato, ma anche oggi gli operatori culturali in Germania si confrontano con il tema della foresta. In modo critico, ironico, storicamente consapevole.

Di Christa Sigg

Grasso, feltro e conigli sono immediatamente associati a Joseph Beuys: materiali e motivi che appaiono in molte delle sue opere più note. Ancora più nota è forse solo l’azione che realizzò in occasione della mostra d’arte contemporanea documenta 7: piantando 7.000 querce, trasformò nel 1982 l’intero spazio urbano in un palcoscenico artistico. Si potrebbe anche parlare di una scultura sociale particolarmente sostenibile, perché tutti coloro che all’epoca donarono 500 marchi tedeschi (l’equivalente di circa 250 euro), poterono piantare un alberello, che dopo quattro decenni si è trasformato in una latifoglia di tutto rispetto. Così facendo il performer, del quale a maggio 2021 è stato celebrato il 100esimo compleanno, mise a segno un colpo di lunga durata in ambito ecologico. Ad oggi, questo “rimboschimento urbano” è una delle azioni artistiche tedesche più imponenti e affermate a livello mondiale.

Die „Stadtverwaldung“ hat das Erscheinungsbild der Stadt Kassel verändert: Blick auf eine Allee aus Eichen, die der Künstler Joseph Beuys vor fast 40 Jahren zur „documenta“-Ausstellung pflanzte.

| Foto (Detail): © picture alliance/dpa/Uwe Zucchi

Die „Stadtverwaldung“ hat das Erscheinungsbild der Stadt Kassel verändert: Blick auf eine Allee aus Eichen, die der Künstler Joseph Beuys vor fast 40 Jahren zur „documenta“-Ausstellung pflanzte.

| Foto (Detail): © picture alliance/dpa/Uwe Zucchi

La rottura di un tabù

Nella seconda metà del secolo scorso non era affatto scontato che gli artisti si sarebbero di nuovo occupati di alberi e foreste. Dopo la perfida strumentalizzazione da parte dei nazionalsocialisti, essi erano diventati un tabù per i rappresentanti dell’avanguardia. Nel realismo socialista della RDT, i boscaioli apparivano occasionalmente, ma la natura serviva semplicemente da sfondo. L’evocazione di un idillio è stata lasciata all’arte triviale o locale, sia ad Est che ad Ovest. Soprattutto perché i cervi che bramiscono e le foreste di montagna attraversate da ruscelli incontravano il favore solo di un pubblico molto ristretto seduto sul divano. Questa rappresentazione kitsch seguiva l’idillio del mondo perfetto tanto caro a questa clientela piuttosto anziana, e si ritrova in opere come Der Förster vom Silberwald (Il cacciatore della foresta d'argento) o Jäger von Fall, del genere cinematografico “Heimatfilm”.Chi trattava consapevolmente il tema della foresta in modo artistico, aveva altro in mente. Come Anselm Kiefer, per esempio, che negli anni ’70 mise criticamente in discussione il mito ad esso associato. Non a caso prese come soggetto la “battaglia di Hermann” nella foresta di Teutoburgo, tanto vittoriosa per le tribù germaniche e tanto abusata dai nazisti (serie Wege der Weltweisheit: Die Hermannsschlacht), combinando la sua rappresentazione della foresta in rovina con grandi figure della storia intellettuale tedesca. Nel caso di Ralf Kerbach, espulso dalla RDT nel 1982, erano le teste mozzate di poeti tedeschi a “troneggiare” su ceppi d’albero. E se potrebbe essere una coincidenza il fatto che il primo soggetto capovolto da Georg Baselitz nel 1969 fosse una foresta (il quadro Der Wald auf dem Kopf sarebbe stato seguito da molti altri motivi capovolti che lo avrebbero reso famoso), si può tuttavia certamente interpretare questa inversione come un ribaltamento delle vecchie idee di questo luogo di desiderio e potere. Tanto più che la foresta avrebbe presto sofferto di malanni veri: negli anni ’80, le piogge acide corrosero non solo la corteccia degli alberi, ma anche la coscienza della nazione.

Languendo nella poesia

Oggi quando si parla della foresta, e questo vale per la letteratura come per il cinema, lo si fa in modo frammentario: in modo ironico o in relazione alla distruzione dell’ambiente. Nessuna carica di nazionalismo in questo caso. E quando l’artista Eldar Farber, che fa il pendolare tra Berlino e Tel Aviv, si concentra su paesaggi boschivi apparentemente romantici, bisogna sapere che la sua famiglia è sopravvissuta all’Olocausto e il suo immaginario è stato modellato dai loro racconti. Nel caso della pittrice di Monaco Ilana Lewitan, è il destino di suo padre quello che elabora nelle sue opere: in fuga dai nazisti, egli riuscì a nascondersi in un boschetto, eppure i suoi spogli giganti degli alberi sembrano minacciosi come bande di assassini che si pavoneggiano a gambe larghe. Difesa e terrore si incontrano nella foresta come in un thriller: questa ambivalenza, che nel crimine tende all’estremo, fa della foresta lo scenario più misterioso di tutti, legato al topos della natura selvaggia, del mostruoso, ma anche del primordiale, dove l’uomo può tornare e diventare un tutt’uno con la natura. Della vita da lupo: Nel film “Wild” della regista Nicolette Krebitz, il protagonista segue un lupo e intraprende una vita nella natura selvaggia.

| Foto (dettaglio): © picture alliance/ZB/Jens Kalaene

In ultima analisi, questo va di pari passo con una fuga deliberata dalla civiltà, come constatato in numerosi documentari sui moderni eremiti ed emarginati. La regista Nicolette Krebitz ha portato questo a un estremo inquietante. Nel suo film Wild (2016), fa catturare un lupo alla giovane specialista informatica Ania, che, dopo giorni di vita a due nel suo appartamento all’insegna dell’istinto e dell’irrazionalità, alla fine segue il predatore nella foresta. “Dove la sua anima ha trovato la pace”, si sarebbe detto nelle poesie del Romanticismo. Questa foresta, però, langue da tempo nella poesia.

Della vita da lupo: Nel film “Wild” della regista Nicolette Krebitz, il protagonista segue un lupo e intraprende una vita nella natura selvaggia.

| Foto (dettaglio): © picture alliance/ZB/Jens Kalaene

In ultima analisi, questo va di pari passo con una fuga deliberata dalla civiltà, come constatato in numerosi documentari sui moderni eremiti ed emarginati. La regista Nicolette Krebitz ha portato questo a un estremo inquietante. Nel suo film Wild (2016), fa catturare un lupo alla giovane specialista informatica Ania, che, dopo giorni di vita a due nel suo appartamento all’insegna dell’istinto e dell’irrazionalità, alla fine segue il predatore nella foresta. “Dove la sua anima ha trovato la pace”, si sarebbe detto nelle poesie del Romanticismo. Questa foresta, però, langue da tempo nella poesia.

Del luogo del desiderio e della foresta in discoteca

Nel caso del poeta Günter Kunert, morto nel 2019, la foresta ha già dato il suo “ultimo spettacolo” negli anni ’80 (Der deutsche Wald gibt seine letzte Vorstellung, trad. lett. La foresta tedesca dà il suo ultimo spettacolo, pubblicato nel volume illustrato Der Wald, La foresta). La mera poesia della natura era già stata sospettata di innocuità ed era stata accusata politicamente e moralmente da rappresentanti come Hans Magnus Enzensberger o Günter Eich. In Ingeborg Bachmann, inoltre, l’alienazione si manifesta in versi come “Negli alberi non posso più vedere alberi”. Allo stesso tempo, la foresta rimane una specie di specchio degli stati d’animo; in nessun altro luogo gli alberi sono oggetto di discussioni così emozionali come in Germania.Solo qui, ben prima del movimento ecologista, la triste canzone di Alexandra sull’“albero morto” (Mein Freund der Baum, trad lett. Il mio amico albero, 1968) poteva diventare un grande successo. E solo qui la foresta poteva finire persino in discoteca. Wolfgang Voigt, uno dei più importanti protagonisti della scena techno, con il suo album Königsforst (1998) ha voluto creare musica pop tedesca. Oltre ai riferimenti sonori a Richard Wagner, la foresta è potuta tornare ad essere un luogo di desiderio più o meno ironicamente concepito.

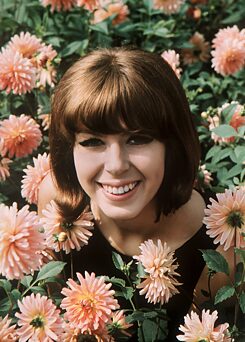

La cantante pop tedesca Alexandra è ancora oggi famosa per la sua canzone “Mein Freund der Baum” (“Il mio amico albero”).

| Foto (dettaglio): © picture-alliance/dpa

Ma si può andare nel bosco anche in modo “classico”: alla fine degli anni ’70, la compositrice russo-tedesca Sofia Gubaidulina ha catturato i Suoni della Foresta, in modo giocoso e virtuoso. Al contrario, Klaus Lang l’ha intesa soprattutto come idea nel suo pezzo musico-teatrale fichten del 2006. La scenografa Claudia Doderer ha creato una foresta astratta in cui il pubblico poteva vagare o semplicemente stare in ascolto, trasformando la passeggiata in un'avventura mentale.

La cantante pop tedesca Alexandra è ancora oggi famosa per la sua canzone “Mein Freund der Baum” (“Il mio amico albero”).

| Foto (dettaglio): © picture-alliance/dpa

Ma si può andare nel bosco anche in modo “classico”: alla fine degli anni ’70, la compositrice russo-tedesca Sofia Gubaidulina ha catturato i Suoni della Foresta, in modo giocoso e virtuoso. Al contrario, Klaus Lang l’ha intesa soprattutto come idea nel suo pezzo musico-teatrale fichten del 2006. La scenografa Claudia Doderer ha creato una foresta astratta in cui il pubblico poteva vagare o semplicemente stare in ascolto, trasformando la passeggiata in un'avventura mentale.La foresta è rimasta una superficie di proiezione, associata nel frattempo alle paure sul futuro, ai cambiamenti climatici e alla distruzione delle fondamenta della vita. D’altra parte, essa è sinonimo di pace e semplicità. L’olandese Herman de Vries vive da 50 anni nella foresta di Steiger in Franconia. La sua arte fatta di radici e foglie cade praticamente ai suoi piedi e lui non deve infonderle alcun significato: “La natura basta a se stessa e dovrebbe bastare anche all’uomo", è il credo del quasi novantenne, e questo sarebbe la cosa migliore anche per la foresta.

L’arte dell’olandese Herman de Vries fatta di radici e foglie cade praticamente ai suoi piedi: dettaglio dell’opera “40 erbe della vegetazione del 2007” nella mostra “herman de vries – tutte tutte tutte le opere 1957 -...”.

| Foto (dettaglio): © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Bodo Schackow

L’arte dell’olandese Herman de Vries fatta di radici e foglie cade praticamente ai suoi piedi: dettaglio dell’opera “40 erbe della vegetazione del 2007” nella mostra “herman de vries – tutte tutte tutte le opere 1957 -...”.

| Foto (dettaglio): © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Bodo Schackow

Commenti

Commenta