Bundeskunstsammlung

Ankauf nach 1945

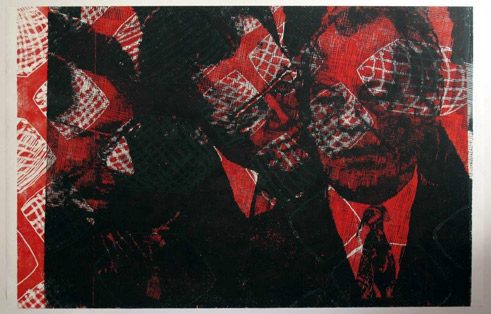

Thomas Kilpper, aus der Serie „State of Control“, 2009, Linolschnitt, Bundeskunstsammlung

| Foto: © Thomas Kilpper, Bundeskunstsammlung, VG Bild-Kunst, Bonn

Seit 1971 gehen Werke zeitgenössischer Künstler in die „Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland“ ein. Ins Leben gerufen hat die Sammeltätigkeit der Bundesrepublik Deutschland der damals amtierende Bundeskanzler Willy Brandt.

Die Bundesregierung stellt jährlich einen Etat zum Ankauf von zeitgenössischer Kunst bereit, im Jahr 2016 beläuft sich der Etat auf rund 400.000 Euro. Die Faustregel für den Ankauf lautet: Das Werk soll nach 1945, also zu Zeiten der Bundesrepublik Deutschland entstanden sein. Die Staatssammlung umfasst heute rund 1.500 Arbeiten und sie wächst Jahr um Jahr.

Aktuelle Tendenz zum Politischen

Die „Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bunderepublik Deutschland“ untersteht der Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters. Die Staatsministerin beschreibt die Tendenzen der aktuellen Ankaufspolitik so: „Die zeitgenössischen Künstler greifen verstärkt politische und gesellschaftlich relevante Themen auf und reflektieren und bearbeiten diese auch kritisch. Gerade die Mitglieder der amtierenden und der vorherigen Ankaufkommission haben deshalb auch großen Wert darauf gelegt, Arbeiten mit historischem oder politischem Hintergrund vorzuschlagen.“ Sie erwähnt in diesem Zusammenhang Werke von Peter Rösel und Antje Majewski.Rösel und Majewski

Von Peter Rösel kaufte der Bund 2011 eine Installation aus dem Jahr 2010 an. Sie besteht aus zwei hölzernen Telefonbänken, auf deren Ablagen die amtlichen Telefonbücher für den Bezirk der Reichspostdirektion Berlin liegen. Das dicke, umfangreiche Telefonbuch auf der linken Bank stammt aus dem Jahr 1941, also aus der Zeit zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Das dünnere Telefonbuch ist auf das Jahr 1945 datiert, die Zeit zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Peter Rösel, Installation ohne Titel, 2010

| © Peter Rösel, Bundeskunstsammlung

Das stark verminderte Volumen des Telefonbuchs von 1945 führt ohne Worte vor, wie stark der Krieg die Bevölkerung Berlins reduziert hat, wie hoch die Verluste durch die Deportation und Ermordung oppositioneller oder jüdischer Einwohner waren, durch die aktive Teilnahme der männlichen Bevölkerung am Krieg oder durch die Bombardierungen der Stadt. Die Installation lässt dem Betrachter sehr viel Freiraum, um sich die Ereignisse vorzustellen und gibt zugleich konkrete Anstöße.

Peter Rösel, Installation ohne Titel, 2010

| © Peter Rösel, Bundeskunstsammlung

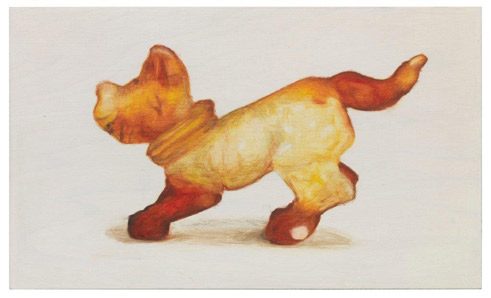

Das stark verminderte Volumen des Telefonbuchs von 1945 führt ohne Worte vor, wie stark der Krieg die Bevölkerung Berlins reduziert hat, wie hoch die Verluste durch die Deportation und Ermordung oppositioneller oder jüdischer Einwohner waren, durch die aktive Teilnahme der männlichen Bevölkerung am Krieg oder durch die Bombardierungen der Stadt. Die Installation lässt dem Betrachter sehr viel Freiraum, um sich die Ereignisse vorzustellen und gibt zugleich konkrete Anstöße.Grütters denkt außerdem an eine 2013 entstandene Arbeit von Antje Majewski. Dabei handelt es sich um einen „Miniaturhund“ in Malerei nach einem plastischen Miniaturhund, der als eine Art Glücksbringer aus dem Kunststoff einer Zahnbürste im Konzentrationslager Ravensbrück geschaffen wurde. Es ist dokumentiert, dass er vor 1945 einer berühmten Insassin des Frauen-Konzentrationlagers geschenkt wurde. Dabei handelt es sich um die französische Kommunistin Martha Desrumaux, die 1941 in Lille in die Hände der Gestapo gefallen war und nach Ravensbrück deportiert wurde. Miniaturen wie der im Gemälde dargestellte kleine Hund wurden Gefangenen von ihren Mitgefangenen als kleine Geschenke oder Glücksbringer übergeben. Die Originale werden heute in der Sammlung der Gedenkstätte Ravensbrück aufbewahrt. Majewski hat diese Miniaturen in einer Reihe von Gemälden festgehalten. Sie erzählen uns wie Zeitzeugen von dem menschlichen Miteinander in den Arbeits- und Vernichtungslagern des NS-Regimes. Der Miniaturhund mag Martha Desrumaux tatsächlich Glück gebracht haben, denn sie überlebte das Lager und kehrte 1945 nach Lille zurück.

Malerei nach Miniaturhund aus Ravensbrück

| © Antje Majewski, courtesy neugerriemschneider, Berlin, Fotografie Jens Ziehe, Berlin

Malerei nach Miniaturhund aus Ravensbrück

| © Antje Majewski, courtesy neugerriemschneider, Berlin, Fotografie Jens Ziehe, Berlin