Ideen für den Deutschunterricht

Deutschlehrkräfte aus verschiedenen Ländern weltweit haben ihre Unterrichtsideen speziell für die Zielgruppe Jugendliche aufgeschrieben, um sie mit anderen Lehrkräften zu teilen.

Unterrichtsideen

Es kommt recht häufig vor, dass meine Schülerinnen und Schüler entweder den Unterricht versäumen oder aus anderen Gründen nicht auf dem Laufenden sind, weil sie zum Beispiel die Hausaufgaben nicht gemacht oder schlecht aufgepasst haben. Dem kann mit einem mündlichen „Protokoll“ über die letzte Unterrichtsstunde entgegengewirkt werden.

Dafür sprechen die Jugendlichen in Kleingruppen zu Unterrichtsbeginn einige Minuten lang über die letzte Unterrichtsstunde, indem sie Fragen darüber beantworten und diskutieren, z. B.:

- Was habt ihr gelesen/gehört/geschrieben/gespielt?

- Was habt ihr Neues gelernt?

- Was hat euch am besten gefallen?

- Was habt ihr langweilig gefunden?

- Wie fandet ihr die Hausaufgabe?

Die Lehrkraft kann die Jugendlichen entweder ausschließlich in kleinen Gruppen diskutieren lassen und das Feedback der Schülerinnen und Schüler durch „Stichfragen“ bekommen oder nach der Phase der Kleingruppen-Diskussion die Ergebnisse im Plenum besprechen. Dabei können jeweils die Antworten aus einer Gruppe von den anderen ergänzt werden.

Das Unterrichtsprotokoll schafft Kontinuität im Lernprozess, motiviert die Jugendlichen zur Selbstevaluation und hilft denjenigen, die im Unterricht gefehlt haben. Gleichzeitig ist es eine gute Möglichkeit für die Lehrkraft, um Rückmeldungen über den Unterricht zu erhalten.

Irina, Deutschlehrerin in Russland

Das bedeutet, dass ich als Lehrerin anfangs auch die Schweigsamkeit der Jugendlichen respektiere. Wer nicht sprechen will, darf sich erst einmal zurückhalten. Gleichzeitig versuche ich aber, meine Schülerinnen und Schüler dazu zu motivieren, sich in einer anderen Form zu äußern – zum Beispiel durch Kreativität. Dafür lasse ich die Jugendlichen oft in Gruppen arbeiten, so dass gegenseitige Unterstützung gefördert werden kann und Schwächere von Stärkeren profitieren. Außerdem überlasse ich es den Schülerinnen und Schülern, wie sie ihre Ergebnisse zu einem bestimmten Thema präsentieren: Einige halten einen kurzen Vortrag, andere entwerfen eine Collage oder ein selbstgemaltes Bild mit einem kurzen Text oder ein selbstgestaltetes Comic. Wichtig dabei ist, dass die Jugendlichen für ihre Leistungen und auch ihre Zusammenarbeit Feedback erhalten und gelobt werden, weil das motivierend wirkt und ihr Selbstbewusstsein stärkt.

Die deutsche Sprache wird bei dieser Arbeitsform zwar benutzt, doch die Schülerinnen und Schüler werden nicht auf eine bestimmte Äußerungsweise beschränkt. Ich lasse den Jugendlichen Freiraum und ihrer Fantasie freien Lauf und bestärke sie somit darin, kreativ zu sein und sich dadurch mitzuteilen. Auf diese Weise werden auch Selbstvertrauen und Motivation gefördert, was zur aktiveren Beteiligung der Jugendlichen am Unterricht beiträgt. Wenn diese Situation als Grundvoraussetzung vorhanden ist, dann ist es meiner Erfahrung nach auch einfacher, die Schülerinnen und Schüler letztendlich zum Sprechen in der Fremdsprache zu bewegen.

Iliana, Deutschlehrerin in Griechenland

Für das Spiel wird ein Stuhl vorn im Klassenzimmer vor der Tafel platziert. Eine Schülerin oder ein Schüler kommt nach vorn, setzt sich auf den „heißen Stuhl“ und schaut in Richtung Klasse (nicht an die Tafel). Die Lehrkraft schreibt ein Wort an die Tafel, ohne dass dieser Schüler es sehen kann. Die anderen Schülerinnen und Schüler lesen das Wort und haben die Aufgabe, es so zu erklären, dass der vorn sitzende Schüler es erraten kann. Dabei können sie beispielsweise Umschreibungen, Synonyme oder Gegenteile von diesem Wort benutzen.

Bevor das Spiel beginnt, werden dafür zwei Teams gebildet. Aus beiden Teams wird nun das Wort gleichzeitig von einem Schüler oder einer Schülerin erklärt. Das Team, das am schnellsten und am richtigsten das Wort erklärt, gewinnt und bekommt einen Punkt. Nun kommt eine Schülerin oder ein Schüler aus dem anderen Team nach vorn auf den „Heißen Stuhl“ und muss das nächste Wort erraten. Wir spielen oft mehrere Runden – meistens ungefähr 10 Minuten.

Ich setze dieses Spiel im Unterricht oft ein, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Schülerinnen und Schüler müde sind und eine Pause brauchen. Das Spiel hat einen positiven Einfluss auf sie. Die Jugendlichen machen immer begeistert mit – auch früh am Morgen. Dabei beteiligen sich auch die schwächeren Schülerinnen und Schüler, da sie in dieser Situation keine Angst vor Fehlern haben. Auf diese Weise hilft das Spiel auch Hemmungen abzubauen. Zudem wiederholen sie den gelernten Wortschatz spielerisch.

Eine weitere Variante des Spiels ist, dass statt einem Schüler gleich drei Jugendliche als ein Team auf dem „heißen Stuhl“ sitzen und das Wort erraten.

Anupa, Deutschlehrerin in Indien

Je nach der Aufgabenstellung, die sich variieren lässt (z.B. das beste Verb, das beste Adjektiv, die beste Redenwendung), wählen die Schülerinnen und Schüler allein oder in Kleingruppen ein Wort aus dem Unterrichtskontext. Dieses schreiben sie jeweils groß auf ein A4 – Blatt und hängen es im Klassenraum auf. Wenn die Jugendlichen in Kleingruppen arbeiten, müssen sie sich auf ein gemeinsames Wort einigen – das regt die Schülerinnen und Schüler auch gleich zum Sprechen an. Nachdem alle Wörter aufgehängt wurden, laufen die Jugendlichen durch den Klassenraum und lesen die Wörter auf den Plakaten. Unbekannte Wörter können von den Schülerinnen und Schülern mit einem Minus–Zeichen auf dem jeweiligen Blatt gekennzeichnet werden. Anschließend erklärt der/diejenige, der/die das Wort aufgeschrieben hat, dessen Bedeutung.

Für meine Schülerinnen und Schüler gehören solche Wiederholungsspiele zu den Unterrichtsritualen, die ihnen als Überbrückung zwischen zwei Unterrichtseinheiten den Einstieg in eine Sitzung erleichtern, weil sie bei der Suche nach dem besten Wort den Wortschatz aus dem vorigen Unterricht aufgreifen müssen. Gleichzeitig festigen sie ihren Wortschatz auf spielerische Weise. Die Bewegung während des Unterrichts lockert zudem auf.

Irina, Deutschlehrerin in Russland

Vor dem Hören schreibe ich ca. 10 Schlüsselwörter aus dem Hörtext einzeln auf größere Papierstreifen und bringe sie im Raum an verschiedenen Orten (beispielsweise an den Wänden, an der Tür oder am Fensterrahmen) gut sichtbar an. Dafür benutze ich Blu-Tack, damit sich die Papierstreifen später wieder leicht entfernen lassen. Dann lese ich die Wörter laut vor und lasse die Schülerinnen und Schüler im Chor nachsprechen. Nun werden kleine Gruppen (ca. 3-5 Personen) gebildet. Aus jeder Gruppe kommen jeweils ein oder zwei Jugendliche in die Mitte des Raumes, und der Hörtext wird vorgespielt. Sobald die Schülerinnen und Schüler eines der Schlüsselwörter hören, laufen sie so schnell wie möglich zu dem betreffenden Wort hin, schnappen sich dieses und laufen wieder zurück in die Mitte. Gewonnen hat die Gruppe, die sich insgesamt die meisten Wörter geschnappt hat. Zur Belohnung verteile ich Bonbons.

Im Anschluss schlagen die einzelnen Gruppen ihre gesammelten Wörter im Wörterbuch nach (natürlich nur die unbekannten) und erklären sie den Jugendlichen in den anderen Gruppen – möglichst auf Deutsch. Anschließend hänge ich alle Wörter an die Tafel. Nun sind die wichtigsten Wörter für alle geklärt, und wir können den Text nochmal hören - diesmal mit Aufgaben zum Textverständnis.

Das Schnappspiel kommt bei den Jugendlichen immer sehr gut an. Da es als Wettbewerb gestaltet ist, machen die Schülerinnen und Schüler immer begeistert mit und sind danach meistens richtig munter.

Bożena, Deutschlehrerin in Ungarn

- Luftschrift: Alle Schülerinnen und Schüler stehen in einem großen Kreis und schreiben zunächst ihren Vornamen mit dem Zeigefinger in die Luft. Nachdem das gelungen ist, machen sie im zweiten Schritt dasselbe mit beiden Händen im SPIEGELBILD. Das heißt, Rechtshänder schreiben mit der rechten Hand den Namen normal und mit der linken Hand gleichzeitig den Namen in Spiegelschrift. Bei Linkshändern ist es umgekehrt.

- Chaosspiel: Alle Jugendlichen stehen im Kreis und jeder soll an eine Person aus der Klasse denken, ohne in irgendeiner Weise zu verraten, um wen es sich handelt. Nach dem Signal der Lehrkraft soll man auf die jeweilige Person zulaufen und sie dreimal umkreisen. Das Spiel heißt Chaosspiel, weil es durchaus ein Chaos gibt, wenn plötzlich drei Leute auf die gleiche Person zulaufen und diese aber selbst auch noch auf eine andere zugeht. Auf diese Weise können sich die Schülerinnen und Schüler für ein paar Minuten richtig austoben, und danach können sie sich wieder prima konzentrieren.

- Motorisches Alphabet: Die Lehrkraft schreibt das Alphabet an die Tafel und unter jeden Buchstaben nach Belieben entweder L, R oder Z. Dabei bedeuten diese drei Symbole das folgende:

L = linken Arm heben,

R = rechten Arm heben,

Z = beide Arme zusammen heben

Das Tafelbild sieht dann ungefähr so aus:

A B C D E F G H

L R Z L R Z L L

Auch bei diesem Spiel stehen die Schülerinnen und Schüler alle im Kreis. Beim „Probedurchlauf“ liest die Lehrkraft nun die ersten Buchstaben des Alphabets laut vor, und die Jugendlichen machen die entsprechende Armbewegung. Nun nennt die Lehrkraft einzelne Buchstaben in beliebiger Reihenfolge, und die Schülerinnen und Schüler müssen schnell reagieren. Nach und nach kann das Tempo beschleunigt werden.

Das Spielprinzip lässt sich auch auf Wörter übertragen - zum Beispiel zur Wiederholung und Festigung der Artikel. Dazu schreibt die Lehrkraft die Bedeutung einzelner Bewegungen an die Tafel, z. B.:

L = der

R = die

Z = das

Dann schreibt die Lehrkraft Wörter ohne Artikel an die Tafel, oder nennt die Wörter einfach, ohne sie anzuschreiben. Weiter wird wie oben beschrieben gespielt.

Die beschriebenen Aktivitäten kann man gut zwischendurch durchführen. Sie passen zu jeder Unterrichtseinheit und sorgen für Spaß im Klassenraum und schließlich auch für eine bessere Konzentration der Jugendlichen.

Irina, Deutschlehrerin in Russland

Im Unterricht verteile ich je ein Kärtchen pro Person und lasse die Jugendlichen im Raum herumspazieren und mit mindestens drei verschiedenen Mitschülerinnen und Mitschülern sprechen. Dabei stellen sich die Jugendlichen gegenseitig ihre Fragen in Paaren und beantworten sie kurz. Anschließend werden die Kärtchen getauscht und man sucht sich einen nächsten Gesprächspartner. Manchmal steuere ich die Übung zeitlich, indem ich kurz Musik einschalte, wenn der Gesprächspartner gewechselt werden soll. Insgesamt dauert diese Übung meist nicht länger als 10 Minuten.

Manchmal schreibe ich auch provokative oder witzige Fragen auf – zum Beispiel: Warum können Frauen nicht einparken? oder Warum bist du gestern im Bikini in der Stadt herumgelaufen? In diesem Fall müssen die Jugendlichen widersprechen oder sich ausreden können ...

Meine Erfahrung ist, dass die Schülerinnen und Schüler bei diesen Gesprächen immer viel Spaß haben und ziemlich lebendig werden!

Bożena, Deutschlehrerin in Ungarn

Ich wähle Lieder, die erfrischend und ermunternd sind, z.B. „Sie kann nicht tanzen“ [1] und „Einmal um die Welt“. [2] Um die Schülerinnen und Schüler mit den Liedern anzusprechen, sollten sich die Texte um die Interessen der Jugendlichen drehen, z.B. ausgehen, tanzen, verreisen, Sport oder Liebe. Zudem dürfen die Texte möglichst nicht zu viele unbekannte Wörter beinhalten.

Vorbereitend wähle ich ungefähr 10 Wörter aus dem Liedtext aus und schreibe sie jeweils auf Kärtchen. Außerdem füge ich noch 3-4 Wörter hinzu, die nicht im Liedtext vorkommen, jedoch ähnlich klingen, z.B. „Futter“ statt „Mutter“ und „Katzen“ statt „tanzen“. Da ich meine Klasse für dieses Spiel in vier Gruppen teile, benötige ich das gleiche Set Kärtchen vier Mal.

Im Klassenzimmer bilden wir aus den Tischen ganz schnell vier Tischgruppen (für jede Gruppe eine). Die Stühle schieben wir zur Seite – die brauchen wir nicht. Wenn man aus der Umräume-Aktion ein Ritual macht, geht das ganz schnell und einige Schüler werden schon dabei wach! Jede Gruppe bekommt nun ein Set Kärtchen, die auf den Gruppentischen ausgelegt werden – jedes Kärtchen einzeln und mit der beschrifteten Seite nach oben. Nun kommt das Lied! Beim Hören des Liedes müssen die Schülerinnen und Schüler jeweils um ihren Gruppentisch laufen oder tanzen. Wenn sie eines der Wörter hören, die auf den Kärtchen stehen, müssen sie sich so schnell wie möglich das entsprechende Kärtchen schnappen. Am Ende gewinnt der- oder diejenige mit den meisten Wortkarten. Nun werden die Gruppen neu gemischt, und das Spiel beginnt von vorn. Man kann die Jugendlichen auch dazu auffordern, beim zweiten oder dritten Mal mitzusingen oder mitzutanzen.

Ich habe festgestellt, dass meine Schülerinnen und Schüler durch die Bewegung und die Wettbewerbssituation wieder fit werden und motivierter sind. Außerdem kann spielerisches Wiederholen als Erinnerungshilfe wirken: Einzelne Wörter, kurze Sätze und manchmal auch der ganze Liedtext bleiben in Erinnerung.

Iliana, Deutschlehrerin in Griechenland

[1] Quelle z.B.: www.youtube.com/watch?v=_nJ9_kfObTk

[2] Quelle z.B.: www.youtube.com/watch?v=u2pySXCmwpc

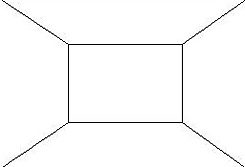

In der Regel bildet man Vierergruppen, und jede Gruppe bekommt ein Platzdeckchen, das folgendermaßen aussieht:

Das Platzdeckchen zeichne ich auf ein großes Blatt – möglichst A2 oder sogar A1. Man kann dafür auch gut eine Rolle Packpapier o.ä. benutzen und ein Stück abschneiden.

Die Jugendlichen erhalten einen Arbeitsauftrag. Nun soll jeder der Schülerinnen und Schüler die eigenen Ideen und Gedanken dazu in einem der äußeren Felder notieren. Dazu stehen den Schülerinnen und Schülern einige Minuten zur Verfügung. Zu lang darf es jedoch möglichst nicht dauern, denn Jugendliche können sich meist nicht allzu lange konzentrieren. Anschließend erfolgt ein Austausch in der Gruppe, bei dem die einzelnen Ideen und Gedanken präsentiert und Gemeinsamkeiten und Unterschiede festgestellt werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich nun darauf einigen, was sie als Gruppe im Plenum vorstellen wollen. Dazu dient die Schreibfläche in der Mitte. Hier wird Wichtiges notiert und als Gedächtnisstütze bei der Präsentation im Plenum benutzt.

Mit Hilfe des Platzdeckchens bekommen Jugendliche nicht nur Unterstützung bei der Planung und Strukturierung von Arbeitsabläufen, sondern sie lernen auch, dass jeder Einzelne Verantwortung innerhalb der Gruppenarbeit hat und dass es wichtig ist, dass jeder mitarbeitet und etwas beiträgt. Zudem lernen die Jugendlichen, sich durch Diskussion auf eine gemeinsame Idee zu einigen.

Weiterführender Link:

Placemat (Platzdeckchen-Methode, PDF)

Iliana, Deutschlehrerin in Griechenland

Comics und Graphic Novels haben den internationalen Markt erobert. Graphic Novels, kurz gesagt gezeichnete Romane, aber auch Comics, erreichen in jüngster Zeit oft ein viel weiteres junges Publikum als die Originaltitel – vor allem bei der jüngeren Leserschaft. Besonders erfolgreich sind dabei Autoren wie Flix mit Goethes Faust als Comic, Isabel Kreitz mit dem hinreißend illustrierten Comic nach Erich Kästners „Emil und die Detektive“ oder auch Reinhard Kleist, der in der Graphic Novel die wahre Geschichte des Boxers Hertzko Haft erzählt, der im Konzentrationslager Auschwitz zu Schaukämpfen auf Leben und Tod gezwungen wurde. Klassiker und auch gewichtige Themen in Form von Graphic Novels und Comics werden von Jugendlichen gerne gelesen, denn sie sprechen sie direkt an - sowohl auf sprachlicher als auch auf visueller Ebene. Dieses Medium ist Teil ihrer Lebenswelt, die von Bildern und Interaktion im Internet geprägt ist. Die oft subjektive Bildsprache der Graphic Novels und Comics nimmt die ganze Bandbreite menschlicher Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle auf und stellt eine Alternative zur Unterrichtsarbeit mit wortgebundener Literatur dar.

DasGoethe-Institut Italien organisiert häufig zusammen mit italienischen Schulen Workshops für Schülerinnen und Schüler mit deutschsprachigen Comiczeichnern wie Nadia Budde, Kati Rickenbach, Reinhard Kleist, Anna Sommer oder Flix. Anfängliche Bedenken seitens einiger Lehrkräfte, ob Comics nicht nur eine Vereinfachung guter Literatur seien, wurden schnell durch die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler beiseite geschoben. Selbst ein Klassiker wie Johann Wolfgang Goethe wächst den Jugendlichen geradezu ans Herz, wenn er so humorvoll und lebensnah daherkommt wie im Hörspielcomic „Der junge Goethe“ von David Maier und Flix. [1]

Gerdis, Deutschlehrerin in Italien

[1] David Maier, Flix: Der junge Goethe. Ein Hörspielcomic in 5 Episoden

Die Tafeln ermöglichen einerseits einen Eins-zu-eins-Kontakt zwischen der Lehrkraft und den Lernenden, anderseits ist die Lehrkraft jedoch mit allen Lernenden gleichzeitig in Verbindung. Die ganze Klasse ist bei dieser Unterrichtsform gefordert, und jeder Einzelne nimmt am Unterricht aktiv teil. Bereits vorhandenes Wissen wird gefestigt oder auf eine sehr jugendfreundliche Art und Weise abgefragt. Unklarheiten oder Fehler sind für die Lehrkraft sofort sichtbar und somit leicht korrigierbar. Dadurch erfahren alle Schülerinnen und Schüler eine unmittelbare, konstruktive Rückmeldung, die die ganze Klasse teilt und die für die Lehrkräfte nicht zeitaufwendig ist.

Da die Schülerinnen und Schüler nicht einzeln im Rampenlicht stehen, sondern alle gleichzeitig im Plenum oder in kleinen Gruppen antworten, fühlen sich auch die schüchternen und unsicheren Jugendlichen freier und können so entspannt am Unterricht teilnehmen und dabei zudem Spaß haben. Außerdem haben wir festgestellt, dass auch die sonst weniger interessierten oder eher unmotivierten Schülerinnen und Schüler bei diesen Aktivitäten begeistert mitmachen. Zudem stecken sich die Jugendlichen gegenseitig an, um ihr Bestes zu geben, was die Lernmotivation und letztendlich auch die Leistungen erhöht.

Jana & Anneliese, Deutschlehrerinnen in Zypern